從“邊緣人”到“新階級”?

——新生代農民工的抗爭活動與中國城市的政治發展

□ 王中原

(復旦大學,上海 200433)

從“邊緣人”到“新階級”?

——新生代農民工的抗爭活動與中國城市的政治發展

□ 王中原

(復旦大學,上海 200433)

隨著城市建設的蓬勃發展,農民工群體的組成結構也在悄悄地發生著變化,第一代農民工日漸淡出社會舞臺,新生代農民工正崛然興起。農民工的代際更替與社會轉型的 “共時展開”,極大地增添了城市政治問題的復雜性。新生代農工爭取生存權和發展權的抗爭活動在受到當前城市政治制約的同時,在很大程度上將重新塑造城市的政治生態。本文嘗試從階級理論和抗爭政治的角度,在分析新生代農民工群體特征和政治傾向的基礎上分析了新生代農民工有否可能成為 “城市新階級”,并進一步探討了在 “非階級”狀況下未來城市中新生代農民工的抗爭形態及其分流機制。

新生代農民工;城市新階級;社會抗爭;城市政治

在城市化背景下,現代社會的流動性和交雜性共同構筑起城市特有的政治生活方式。市民社會、中產階級、社區治理等傳統話語已經無法充分解釋當下和未來的中國城市的政治問題。當前日益突出的城市群體性事件、暴力沖突和維權抗爭讓我們看到:城市政治不僅僅是“維穩”的政治,而且是“維權”的政治;不僅僅是政府治理的政治,而且是社會抗爭的政治;不僅僅是城市人的政治,同時也是農民工群體這類“城市邊緣人”的政治。

歷經20多年的“漂移生存”,農民工群體的組成結構正在悄悄地發生著變化,第一代農民工日漸淡出社會舞臺,新生代農民工正崛然興起。農民工的代際更替以及與之相伴隨的諸多結構性問題將在很大程度上改變著未來城市的政治生態。近年來,新生代農民工問題日益受到社會的廣泛關注,2010年中央 “一號文件”提出,要采取有針對性的措施,“著力解決新生代農民工問題”。“新生代農民工”作為一個學術概念,最早由中國社會科學院王春光研究員提出,他通過研究發現,20世紀90年代中期,農民工群體在流動動機和社會特征等方面開始呈現明顯的代際差異,并初步將20世紀90年代中期開始外出打工、“年齡在25周歲以下”的群體稱為新生代農民工。[1]與此相呼應,許傳新在2006年的調查中,則將“新生代”限定為28歲以下的農民工。[2]本文為分析方便和界分清晰起見,將“新生代農民工”界定為1980年之后出生在農村或城鎮,并于20世紀90年代開始在城市務工經商的農村流動人口,①新生代農民工可細分為三個構成群體:第一種是出生在農村,但父母在城里打工,很小的時候(4、5歲)就隨父母外出,生長生活在城市里,后在城市務工經商。第二種是在城里出生,現在年齡大都在10幾歲(有專家估算,這群人口占農民工在城市人口的5-6%左右,如果以農民工人口1億3千萬的統計口徑計算,他們也達到了700-800萬人口的規模,而且他們是中國城市青春期人口的重要組成部分);第三種情況是,雖然出生在農村,可一直在學校讀書,學校畢業后沒有從事過多少農業生產,就直接到城里來打工(學者大多關注第三種)。參見于建嶸,魏甫華.不同的農民工有不同的政治[J].南方論叢,2009,(01)。其群體規模約占農民工總數的60%。②根據國務院政策研究室2006年發布的《中國農民工調研報告》的數據顯示,“我國外出農民工數量為1.2億人左右,如果加上在本地鄉鎮企業就業的農村勞動力,農民工人數總額大約為2億人,其中16歲-30歲的人數占農民工人數總額的61%”。那么,新生代農民工的群體特征及其政治傾向如何?新生代農民工是否可能成為轉型社會中的“新階級”?新生代農民工的政治參與和抗爭形態將如何變化?對這一農民工細分群體的研究有助于我們加深對現時城市政治的理解以及提高對未來城市政治發展的預見。

從以往的研究文獻來看,學者們多從社會學角度通過一定區域內小規模的實證調查呈現新生代農民工的生存狀態和利益訴求。側重于對新生代農民工市民化及其權利保障問題的考察,[3]新生代農民工身份認同和流動動機的分析,[4]以及新生代農民工社會心態與城市適應性的研究。[5]大多研究都停留在“問題與對策”層面,缺乏較深入的“機制”分析,要么唯意志地認為城市有足夠的社會吸納能力和政治包容度來應對新生代農民工的權利訴求,要么直觀地將新生代農工視作城市社會問題的誘導性因素。筆者認為這個兩個極端要么忽略了城市政治結構的復雜性,要么否定了農民工抗爭行為的某種正當性。本文擬從階級理論①關于階級分析方法是否適合當代社會問題的研究,學術界頗有爭議,例如利普塞特在《社會階級正在死亡嗎?》(引自布賴恩·特納等編.關于階級的沖突:晚期工業主義不平等之辯論 [M].重慶出版社,2005.52-61)一文中給出的否定答案。但筆者贊同邁克·霍特等學者在《后工業社會中階級的繼續存在》中的觀點“階級是社會研究不可或缺的概念,因為⑴階級是物質利益的關鍵決定因素;⑵結構上定義的階級導致或影響尋求帶來社會變化的集體行動者的形成;⑶階級成員身份影響生活機遇和個人行為”。因此作為一種研究視角或分析工具,“階級”仍然不失其“解釋力”。和抗爭政治的角度,在分析新生代農民工群體特征和政治傾向的基礎上,探問新生代農民工有否可能成為“新的階級”,并進一步解析在“非階級”狀況下未來城市中新生代農民工的抗爭形態及其分流機制。

一、新生代農民工的群體特征及其政治傾向

由于時代境遇和成長歷經的不同,新生代農民工在個人素養、價值觀念、職業期望、生活習慣、身份認知、社交關系乃至權利欲求等方面較之上一代農民工有著相當明顯的差異,這些差異在特定的社會結構和城市氛圍中相互生成、交相作用,逐步構建起了新生代農民工的群體特征和政治傾向。

首先,與父輩相比,新生代農民工的受教育程度更高,他們大都具有初中以上文化程度,因而職業期待較高,城市生活的適應能力也更強。由于新生代農民工受家庭狀況和教育環境的限制,他們在綜合素質和競爭能力方面遠不及同齡的城市青年。因此,從職業分布上來看,新生代農民工不像父輩那樣多從事建筑等高強度體力勞動行業,也不像城市青年那樣多從事辦公室等白領職業,他們從事的職業大多集中在城市服務業和制造業,而這些行業的職業待遇特別是工資水平都相對較低,這便導致新生代農民工雙向(與父輩比較、與城市青年比較)的相對剝奪感的產生。加之其日漸形成的城市化消費習慣 (他們在一定程度上過著一種城市人的消費生活。在閑暇時間的安排上,除了看電視外,他們會去網吧上網、唱KTV、逛街乃至小規模聚會等;在日常消費上,大部分人擁有手機,不少人擁有MP3甚至個人電腦等),使得大多數新生代農民工在收入支出的平衡以及財富積累方面存在較大的困難。

其次,就流動動機來看,新生代農民工不僅基于“生存理性”而外出或留在城市,而更多地是將城市視作改變生活方式和尋求自我發展的機遇平臺。他們帶有很強的“開眼界、闖天下”的打拼情結,更為積極主動地追求廣闊的發展空間和自我價值的實現。此外,新生代農民工基本沒有務農經歷,其鄉土認同較弱,普遍具有強烈的融入城市生活的意愿,期望通過自身的奮斗獲得與城市人一樣的尊嚴和權利,甚至最終在城市中扎根立足。新生代農民工動機結構開始從經濟型轉變為“經濟型、生活型和發展型并存”,使得他們對機會平等和待遇公正的訴求比其父輩更為強烈。

再次,從身份認同上來說,長期的城市生活經歷不斷消解著新生代農民工對家鄉的社會記憶和情感認同,生存環境和生活方式的巨大差異使得他們不再適應農村的生產和生活方式,而城市的制度結構和社會排斥在很大程度上又將新生代農民工隔離在真正的市民生活之外。用庫利的“鏡中我”理論來看,當新生代農民工以傳統農民作為“想象中的他者”加以參照時,發現自身與從事土地生產的農民有很大不同,從而無法認同農民身份。但反過來,當新生代農民工以城市人作為 “想象中的他者”加以比照時,發現自身與擁有職業聲望和廣泛社會權利的城市人之間也有巨大差異,因此又無法從事實上認同自己的市民身份。在身份期望和發展動機的刺激下,這種身份認同的“飄渺”對新生代農民工造成的沖擊較之父輩更為強烈,長期的“半城市化”[6]狀態使得他們真正成了既融不進城市,又不愿或無法回歸鄉土的“城市夾心層”或“城市邊緣人”。

與此相對應,新生代農民工憑借其教育基礎和個人素養,加之城市氛圍和大眾媒體(尤其是網絡媒體)的熏陶,在權利和平等意識上日漸覺醒。隨著新生代農民工群體的不斷擴大,農民工群體代際之間正經歷著“由亦工亦農向全職非農轉變,由在城鄉之間的雙向流動向更多地融入城市轉變,由謀求生存向追求權利轉變”,然而城市體制對農民工的“經濟上吸納,社會上排斥”(孫立平語)使得新生代農民工對社會不公和城市偏見有著更加刻骨銘心的經歷和體驗,強烈的身份失落和巨大的權利鴻溝加深了該群體的 “相對剝奪感”,他們當中的許多人開始認識到,城鄉二元分割制度特別是戶籍制度對自身生存境況和發展潛力的桎梏。較之父輩更強的競爭優勢和更高的生活期望,加之社會知識、維權意識和議價能力的提高,使得新生代農民的權利訴求已經開始從“生存理性”向“權利理性”過渡,進而他們的社會權利的爭取意識和城市政治的參與意識有明顯的增強。

新生代農民工的群體特征還有很多,[7]例如,絕大多數未婚,沒有或較少有家庭負擔;擁有更為豐富的城市生活經驗;對新事物具有更強的理解和接受能力等等。有的學者將新生代農民工的特征歸納為 “三高一低”,即“受教育程度高、職業期望值高、物質和精神享受要求高,工作耐受力低”,[8]這種特征概括更多涉及群體的表面性狀,至于這些性狀之間如何相互影響,如何作用于個體的社會心理、認同結構和政治傾向,并最終決定群體的政治行為,都有待我們做進一步的機制分析和實證研究。

二、從“邊緣人”到“新階級”?

新生代農民工是一群相信“城市,讓生活更美好”的人,他們日益感受到生活境況的改善不光依賴于自身的積極努力,同時還依賴對社會權利的爭取和對不公正待遇的抗爭。然而新生代農民工的集體特征和政治傾向是否意味著他們將從“城市邊緣人”或“城市夾心層”轉變成“城市新階級”①“新階級”的提法見于密洛凡·德熱拉斯的《新階級》[M](世界知識出版社,1963),特指“政治官僚階級”;阿爾文·古爾德納的《新階級和知識分子的未來》[M](人民文學出版社,2001),特指“知識分子”和“技術知識匠”。但本文泛指某個“新的階級”。呢?從新生代農民工的生存環境、群體經歷和社會心理等方面來看,的確存在很多有利于階級形成的因素。

首先,新生代農民工逐漸脫離了原有的農村生活場域,在城市的工作和生活中逐步形成了特有的“亞文化群落”。“人們的社會地位以及所擁有的資源將最終決定他們以怎樣的方式生活和工作在這個城市的哪個地點”,[9](p73)這些群落要么按照職業分布,即一個工廠或相關行業的農民工共同在一個區域內生產和生活,其生活環境、交往模式、消費習慣、思維方式等具有很強的同質性;要么按照鄉緣分布,即來自同一地區的親戚、朋友和老鄉集中居住在城市的某一區域,其情感紐帶、關系網絡和社會資源具有高度的相互依賴性。新生代農民工群體內部這種同質性、交互性和相互依賴性較之城市的其他群體更高,他們還共享著大體相似的社會知識和城市生活經驗,在長期的互動交往過程中很容易形成群體認同。

其次,從群體經歷②本部分受到湯姆森“階級經歷”學說的啟發,湯姆森《英國工人階級的形成》的第二部分“受詛咒的亞當”中集中論述了工人階級的生活水平和經歷,包括生活品、住家、生活和兒童,湯姆森認為“階級意識是把階級經歷用文化的方式加以處理”。上來看,宏觀上新生代農民工面臨著較為同質的社會環境,他們在追求職業發展和自我實現的過程中,都受到了來自于城市社會的人為區隔和制度性排斥,這就使得他們很難真正融入城市的主流生活。微觀上,工作場所提供的規制和懲罰,工資和相關職業待遇的低下,飲食、服裝、住宅、醫療乃至性生活上的諸多困難,教育和精神生活的高度匱乏等,共同的生命體驗和社會記憶將在很大程度上加深他們彼此間的“類認同”。更有甚者,新生代農民的群體認同還存在高度的“內卷化”傾向,他們交往的對象多以其所在的地緣群體和職業群體為主,城市主流社會幾乎處在其交往半徑之外,群體內部的故事分享、觀點傳播和情緒感染加深了認同的深度,并增強了對外部群體的防御性和對抗性。

再次,從社會心理上來說,新生代農民工的競爭意識、平等意識、權利意識和自我保護意識較父輩農民工都有大幅度的提高,但其從事的職業(依然是“贓、累、差、重、險”等城市人不屑的職業)、享受的社會待遇(收入分配上的不平等、社會尊重的缺乏等)和面臨的制度環境(用工制度、戶籍制度、社會保障制度等壁壘)依舊與父輩大體相當,并且與城市人形成巨大反差,加之青春期的躁動和對未來的迷茫,使得新生代農民工更容易產生強烈的相對剝奪感、社會距離感乃至不滿情緒。需要特別指出的是,現代社會的大眾傳媒在很大程度上加深了新生代農民工的群體心理體驗,報紙、雜志、電視的全方位、多層次的覆蓋及其與城市生活的緊密關聯,尤其是手機和網絡等信息傳播工具的普及,大大催生了其群體心理的形成。

總之,從社會結構上來看,新生代農民工始終處在城市的“夾心層”,其儼然已被城市社會視作一個較為獨立的群體。從自我認知上看,新生代農民工身上日益凸顯的與父輩農民工不同的“新生特質”激化了其作為“城市邊緣人”的身份體驗,加之對父輩農民工生存狀態的痛苦記憶,其群體認同正在日漸生成并加深。再者,城市中的風險分擔是高度不對稱的,也就是說,風險遭遇透過體制安排和社會結構進行分配,在很大程度上為底層社會所集中體驗,作為城市風險轉嫁的最終承受者之一(例如,經濟不景氣的情況下,新生代農民很有可能大量失業而淪為“游民”),新生代農民工在客觀上已經具備“自在階級”的某些特征。

但這是否意味著新生代農民工在不久的將來真的能夠成為“城市新階級”呢?筆者持保留態度。因為階級的形成和穩固需要具備幾個核心條件:強烈的階級意識、清晰的階級邊界和統一的階級實踐。然而就目前新生代農民工的群體特征和行動模式而言,上述三個要件都很不完備。

首先,新生代農民工缺乏明確而統一的階級意識。①階級意識是指“個人意識在有關的聚合體內模式化的分布,或者它是一種描述中心傾向性的方式……從某方面來說是關于階級問題的信仰。”,參見(美)賴特.后工業社會中的階級:階級分析的比較研究[M].陳心想等譯.遼寧教育出版社,2004.389-390.“新生代農民”的稱謂本身就是由外在界定并強加的,在很大程度上是一個被建構起來的寬泛概念,并不能完全被其所指稱的群體所接受;同時,新生代農民工的群體經驗并不能直接轉化為階級意識,“經驗必須被解釋,并且解釋總是以某種政治和文化脈絡為前提,同樣的微觀經驗和相同的心理機制,會根據廣泛的政治和文化脈絡產生不同形式的意識”,[10](p400)也就是說群體的共同經歷和社會遭遇缺乏統一的話語解釋體系。例如,將自身遭遇的不利境況,遭受的失敗、損失和挫折以及所處的不利地位等進行內部歸因,即歸因于自身能力,還是外部歸因,即歸因于他人、組織、政府或社會,從而很難形成共享的階級意識。

其次,新生代農民工群體沒有清晰的階級邊界。一方面,群體內部存在職業結構、②有的學者根據農民工擁有資本和受雇方式的不同將其分為三個不同的社會階層:占有相當生產資料并雇用他人的業主(老板)、占有少量資本的自我雇傭的個體工商業者(個體戶)和完全依賴打工的受薪者(打工仔)。參見李培林.流動民工的社會網絡和社會地位[J].社會學研究,1996,(04);劉傳江.農民工生存狀態的邊緣化與市民化[J].人口與計劃生育,2004(11).居住區域、鄉緣成分、知識層次的分化,次級群體之間也存在由于職業競爭、幫派矛盾、地域仇視等引發的沖突,進而使得階級邊界高度模糊。另一方面,不同的農民工群體融入城市社會的程度存在差異,不同個體與城市社會網絡的關系和現存制度安排的依附程度也不盡相同,同時,新生代農民工不是城市發展的絕對受害者和被剝奪者,其心理落差很可能在城市生活的豐富性、多樣性、“戲劇性”中得到緩解或補償,并被“機遇期望”、社會交往所“柔化”。再者,新生代農民工較之父輩更高的“空間轉移能力”增強了他們的社會流動性,使得他們在城市與城市、職業和職業之間擁有較廣泛的自由選擇空間,進而極大地提高了“階級邊界的可滲透性”。③“階級邊界滲透性”能夠分為靜態的滲透性和動態的滲透性。階級邊界的靜態滲透性是指某一階級結構內不同位置上的人們之間的社會紐帶形式(如家庭、鄰里、社團以及友好網絡等)對邊界的跨階級滲透;動態滲透性則指階級結構內部個人經歷跨越不同位置的方式,例如社會流動。參見(美)賴特.后工業社會中的階級:階級分析的比較研究[M].陳心想等譯.遼寧教育出版社,2004.159.

再次,新生代農民工群體缺乏統一和常態化的階級實踐。④“階級實踐”是指階級成員為實現(至少是部分地實現)本階級的利益而利用群體力量進行有意識的活動,例如參加社區選舉、工資議價或罷工等。參見(美)賴特.后工業社會中的階級:階級分析的比較研究[M].陳心想等譯.遼寧教育出版社,2004.388.階級的形成不僅僅是群體認同的過程,而且是群體實踐的過程,然而在當前中國城市的政治框架和制度安排當中,并沒有為新生代農民工的群體實踐提供足夠的合法性空間,他們無法成立自己的工會、行業協會等維權組織,更無法參加城市的選舉和治理活動。一方面,城市政治沒有為新生代農民工日益增強的集體訴求提供制度化的利益表達機制;另一方面,當前新生代農民工的集體抗爭 (例如近年來一些城市的罷工事件)多為爭取物質權益,缺乏規范化的組織動員機制。這些因素都決定了該群體很難形成有序的集體行動,也就很難通過統一和常態化的群體實踐對階級進行鍛造。

總之,雖然新生代農民工的生存環境、群體經歷和社會心理等都有利于其階級結構的形成,甚至客觀上已經呈現出“自在階級”的某些特性,但當前中國的轉型社會結構和城市政治生態加之群體內部的異質化傾向,使得新生代農民工群體很難成為真正意義上的“自為階級”,因而也就無法完成從“城市邊緣人”或“城市夾心層”到“城市新階級”的徹底轉變。

三、新生代農民工的抗爭形態及其分流機制

新生代農民工群體很難成為“城市新階級”并不意味著城市中沒有新生代農民工的抗爭活動,相反,當前中國農民工的代際更替與社會轉型的 “共時展開”,大大加添了城市政治問題的復雜性,城市發展和經濟增長未能實現“成長的共享”,城市政治生態和制度安排很難保障平等的公民待遇。與此相對應,新生代農民工競爭意識、平等意識、權利意識和自我保護意識的增強,加之發展期望與現實遭遇、權益訴求與城市排斥、扎根意愿和生存困境之間的強烈落差,很容易導致他們對城市社會的嚴重不滿,進而訴諸抗爭行動。

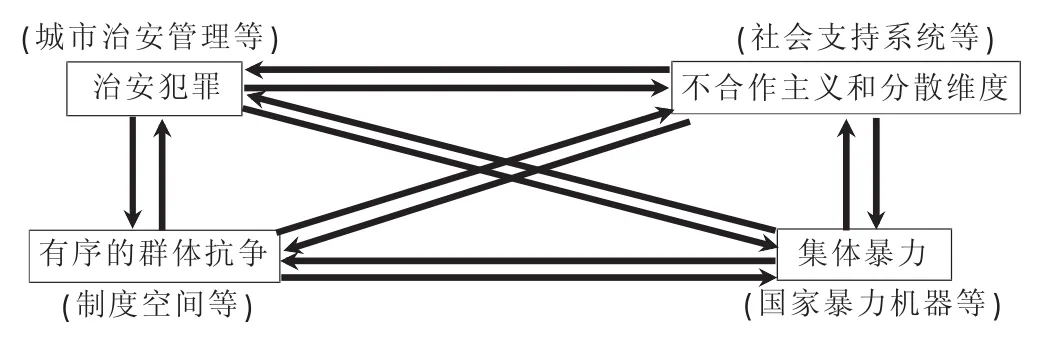

上文中有利于階級形成的諸多因素,在很大程度上促生著城市抗爭政治的形成,當前城市新生代農民工的抗爭活動日漸呈現出四類形態:治安犯罪、不合作主義和分散維權、集體暴力、有序的群體抗爭。

首先,長期以來,治安犯罪被視作利益誘導下的個體行為失范,而本文更傾向于將其歸為社會抗爭行為的一種表現形式。新生代農民工長期的底層生活經歷以及在工作和城市生活中受到的不公正待遇,使其很容易“將遭受的失敗、損失和挫折以及所處的不利地位等進行外部歸因(歸因于他人、組織、政府或社會)”,加之外部世界的物質刺激和生存困境的脅迫,在失落情緒和怨憤心理得不到有效釋放的情形下,很容易訴諸治安犯罪,表現為盜竊,搶劫,城市破壞和故意傷害等。①根據佛山市中級人民法院發布的 《2008—2009年新生代農民工犯罪案件調研報告》顯示,新生代農民工犯罪案件的被告人年齡偏低。據統計,被告人中未成年的占10.2%,18至23歲的占54.8%。被告人中絕大多數是男性,其比例達96.9%,生活來源不穩定,超過80%的被告人無業或打臨時工。治安犯罪在一定程度上是“弱者的武器”,是新生代農民工用以爭取生存空間、公正待遇或排遣怨憤心理的極端抗爭手段。

其次,“非合作主義和分散維權”。當新生代農民工在城市中遭受生活不如意,或在工作中得不到滿意的報酬和待遇乃至合法權利受到侵害時,他們可能采取“非合作主義”(例如,消極怠工、跳槽、轉移到別的城市②如上文所稱,新生代農民工的“空間轉移能力”較父輩更強。等)或“分散維權”(個體的訴訟、上訪等)。此類抗爭形態一般需要足夠的社會支持系統(家庭的經濟支持、交際網絡的支持、社會的輿論支持等)和渠道資源(申訴渠道、與相關部門的溝通渠道、信息獲取渠道等)。

第三,“集體暴力”。新生代農民工基于相似的生存環境、群體經歷和社會心理形成較高的“群體認同”,加之內部的經歷分享、觀點傳播和情緒感染等都增強了其對外部社會的防御性和對抗性。新生代農民工的利益期望和權利訴求在現行的城市制度安排下未能得到有效滿足,強烈的“城市失落感”和“相對剝奪感”得不到及時排遣,在極端個案的刺激下,群體意識高度聚合,③新生代農民工群體接觸現代媒體的機會,以及運用手機、電腦等溝通工具的能力為集體意識的聚合提供了更多的可能和便利。關于集體行動與大眾傳媒的具體關系,可參見趙鼎新.社會與政治運動講義[M].社會科學出版社,2006.268-285.進而導致即時有效的“邊界激活”,④“集體暴力涉及邊界的激活和加強……一般情況下越是強調我們—他們邊界,所有互動中的傷害顯著性就越大,所有暴力行動者的協同范圍就越廣,對激活而言,哪種類型的邊界是即時的有效的,因制度類型而異”,參見(美)查爾斯·蒂利.集體暴力的政治[M].謝岳譯.上海世紀出版社,2006.69-70.需要說明的是,本文所指“集體暴力”較蒂利的概念更為狹窄。關于“社會邊界”的生成變化機制,可參見(美)查爾斯·蒂利.身份、邊界與社會聯系[M].謝岳譯.上海世紀出版集團,2008.137-160.訴諸集體暴力(例如近年來,一些南方城市的群體性事件)。表現為失控的群體性事件、黑社會的群體報復等,此類抗爭形態直接受到國家暴力機器的管制。

第四,“有序的群體抗爭”。這種抗爭形態的促發機制與“集體暴力”大體相似,但由于行為主體較為理性、組織化規范化程度較高、城市提供的制度空間較為充足等,使得新生代農民工更傾向于以一種有序、理性的方式進行群體抗爭。

上述新生代農民的四類抗爭形態在當前中國的城市政治中都有不同程度的呈現,不同城市中抗爭形態的分布情況亦有差異,但大體上多集中于前三類,其間受到諸多宏觀制度性因素和微觀個體因素的影響。但必須指出的是,每種抗爭形態都不是剛性的或封閉的,而是相互流動的,兩兩之間都存在彼此的拉力和推力(如下圖),新生代農民工的抗爭行為選擇在很大程度上基于其作出的“成本——收益”分析。⑤但也不完全是“成本—收益”分析的結果,例如治安犯罪可能是沖動行為,集體暴力受到群體情緒的感染等。

新生代農民工抗爭形態的分流機制

如圖所示,當城市的治安管理得力、犯罪的風險較大,而對應的社會支持系統和渠道資源充足時,個體的抗爭可能更傾向于“非合作主義和分散維權”;而當個體的抗爭(無論是“治安犯罪”還是“不合作主義和個體維權”)都無法滿足其收益期望和權利訴求時,伴隨著“普遍化信念的產生,觸發因素或事件的刺激、有效社會動員的啟動、社會控制能力的減弱”,[11]抗爭形態就更可能向“集體暴力”或“有序的群體抗爭”分流,⑥政治過程理論認為,“人們總是對他們是否參與集群行動進行成本-收益評估,如果其認為一個體制是脆弱的,且對行動的成功有信心,人們更有可能參與行動……群體性行動的發生依賴三個因素:一是弱勢群體的組織能力,二是外在政治環境的機會,三是認知解放”,參見.群體性事件:何以發生與演化——關于群體性事件的理論及其啟示[J].中國社會科學內部文稿,2009,(03):44-46.嚴重者可導致大規模的“城市社會運動”;⑦“城市社會運動,在其非階級的基礎上是一種新的社會運動范疇,在生產和參與精神的范圍之外運作,它們通常挑戰產生或鞏固一種不平等權力和資源分配的政府角色。”參見(英)戴維·賈奇等編.城市政治學理論[M].上海世紀出版社,2009.213.當“有序的群體抗爭”缺乏足夠的制度空間和參與渠道而受到長期壓制時,要么分散化為個體或小規模的“治安犯罪”,要么激進化為失序的“集體暴力”;當“集體暴力”受到國家暴力機器的高度威脅,或者個體的維權環境、有序抗爭的社會機制有所改善時,新生代農民的抗爭行動將向“個體維權”和“有序的群體抗爭”分流。

當然,新生代農民工抗爭形態的分流機制受到更多復雜因素的交互影響,其中包括宏觀層面的國家法制環境、城市政治體制、社會制度安排等,中觀層面的社區治理方式、社會整合程度等,以及微觀層面的心理傾向、個人能力、個體遭遇等。但總體而言,新生代農民工在四類抗爭形態中作何選擇,在很大程度上是可控、可引導的,城市政府在這個過程中扮演著重要的角色。

城市中 “任何不被系統調節的基本矛盾都會導致政治體系中的激烈矛盾”。[12]在利益分配失衡、社會發展斷裂和傳統價值觀式微的社會轉型期,農民工的代際更替將引發諸多新的社會矛盾和城市問題,雖然新生代農民工很難從“城市邊緣人”或“城市夾心層”轉變為“城市新階級”,但其爭取生存權和發展權的抗爭活動將在很大程度上重新塑造城市的政治生態。城市政治的發展和治理方式的變革能否有效地引導和規范新生代農民工的抗爭行為,將最終影響城市社會的穩定。但必須重申,我們對新生代農民工與未來城市抗爭政治的分析絕不能站在 “新生代農民工是社會和諧和政治穩定的威脅力量”的前設立場或結論認定上,相反,新生代農民工作為弱勢權利主體理應受到相應的制度保護和社會關懷,城市政府的對策不是要消弭其抗爭,而是應該將維權活動有序化和制度化,減少其暴利強度和社會破壞力。因此,新生代農民工的抗爭過程也是城市政治形態和治理結構不斷完善和演進的過程,未來城市的抗爭政治將大大推動城市政府回應能力和變革能力的提升,乃至整個城市政治文化的更新。

[1]參見王春光.新生代農村流動人口的社會認同與城鄉融合的關系[J].社會學研究,2001,(03);羅霞,王春光.新生代農村流動人口的外出動因與行動選擇[J].浙江社會科學,2003,(01).

[2]許傳新.新生代農民工的身份認同及影響因素分析[J].學術探索,2007,(03).

[3]參見王艷華.新生代農民工市民化的社會學分析[J].中國青年研究,2007,(05);劉傳江,程建林.第二代農民工市民化:現狀分析與進程[J].人口研究,2008,(05);劉建榮.新生代農民工的制度保障訴求[J].學習論壇,2008,(07).

[4]參見許傳新.新生代農民工的身份認同及影響因素分析[J].學術探索,2007,(03);王春光.新生代農村流動人口的社會認同與城鄉融合的關系[J].社會學研究,2001,(03);羅霞,王春光.新生代農村流動人口的外出動因與行動選擇[J].浙江社會科學,2003,(01).

[5]參見許傳新.新生代農民工城市生活中的社會心態[J].社會心理科學,2007,(12);李偉東.新生代農民工的城市適應研究[J].北京社會科學,2009,(04);吳紅宇,謝國強.新生代農民工的特征、利益訴求及角色變遷[J].南方人口,2006,(02).

[6]王春光.農村流動人口的“半城市化”問題研究[J].社會學研究,2006,(05).

[7]丁志宏.我國新生代農民工的特征分析[J].蘭州學刊,2009,(07).

[8]韓振方.論新生代民工的特點與作用[J].山東經濟管理干部學院學報,2006,(04).

[9](美)安東尼·奧羅姆,陳向明著.城市的世界[M].世紀出版集團,2005.

[10](美)賴特.后工業社會中的階級:階級分析的比較研究[M].陳心想等譯.遼寧教育出版社,2004.

[11]“價值累加理論”,Neil J.Smelser,Theory of Collective Behaviour,pp.15-387.

[12]Castells,M.The Urban Question,Edward Amold,1977a.

(責任編輯:牟春野)

From “Marginal Group” to “New Class”?——Contentious Activities of Peasant-workers'New Generation and Political Development of Chinese Cities

Wang Zhongyuan

With the development of urban construction,the component structure of peasant-workers has been changing gradually.The first generation of peasant-workers is fading away from the social platform by degrees,while the new generation of peasant-workers is on the rise.Generational subrogation of peasant-workers and societal transformation of urban area “carry out simultaneously”,rendering the problems of urban politics much more complicated.The new generation of peasant-workers'contentious activities,which strive for the rights of survival and development,on the one hand get highly constrained by the current city-politics,but on the other hand will in turn reshape cities'political ecology.From the perspectives of class theories and contentious politics theories,this paper seeks to inquire,based on the analysis of group characteristics and political inclination of new-generation peasant-workers,whether it is possible that the new generation of peasant-workers will become a “new city class”,and then explore the patterns of the new-generation peasant-workers'contentious activities,as well as the conversion mechanisms of these protest patterns.

the new generation of peasant-workers;new city class;contentious politics;urban politics

F304.6

A

1007-8207(2012)02-0055-06

2011-10-06

王中原 (1986—),男,安徽宣城人,復旦大學國際關系與公共事務學院政治學系碩士研究生,研究方向為比較政治學與中國政治。