如何將教學理論轉化為教師的教學行為案例

——學習語文教學目標設置與陳述的體會

● 陳 山 周金鐘

如何將教學理論轉化為教師的教學行為案例

——學習語文教學目標設置與陳述的體會

● 陳 山 周金鐘

作為一名教師,做好教學設計是上好課的前提,做好教學設計也是每位教師應具備的基本素養。可真的靜下心來想想:到底如何進行教學設計?什么樣的教學設計才真正是好的教學設計?面對這兩個問題老師們找不到準確的答案,心里充滿了疑惑。幸運的是我們結識了華東師大的皮連生教授,他用簡單的三句話回答了上面的兩個問題:“任何有效的教學理論必須明確回答三個問題:帶領學生去哪里?怎樣帶領學生去那里?怎樣確信學生已經到達那里?”回到第一個問題的結果,就是教學目標的設置與陳述。教學目標是預期學生達成的學習結果,是一切教學活動的出發點和最終歸宿。本文就我校教師學習如何科學地學習設置與陳述教學目標談我們的體會。

一、原有培訓的情況和不足

正因教學目標重要,我校在合理確定教學目標,提高教學效率方面也先后做了一些嘗試。

第一階段:細化教學目標。根據教師在教學設計中教學目標寫得空泛、不具體的問題,學校領導提出了細化教學目標的要求:“知識目標要明確具體,能力的培養過程和方法要能夠落實。”為了能夠把這一工作做好,經過向兄弟學校學習、查找相關資料,我們為老師們展示了一些由空泛、不具體的教學目標向準確、具體的教學目標轉化的經驗和教例。通過這一培訓,老師們對如何細化教學目標有了一定的認識,有些教師在具體制定教學目標中也在努力去體現。但老師們所寫的教學目標是否真的科學、恰當,我們沒有評價的標準,合適與否我們也拿不準。

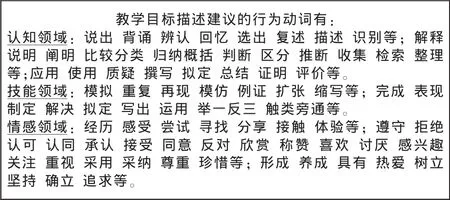

第二階段:嘗試科學陳述教學目標。正當我們困惑之時,我校張小敬老師在進修學習中接受了如何制定教學目標的培訓。學習后張老師結合所學,以“教學目標的確定與表述”為題,為我校全體一線教師進行了培訓講座。講座主要結合英語學科舉了大量的例子,說明應該如何確定教學目標,尤其指出我們以往的教學目標在陳述中所存在的問題。例如:教學目標定位沒有從學生出發,而是從教師出發;目標缺乏可操作性和可檢測性等。為了讓老師們能夠正確表述教學目標,張老師還為語文、數學、英語分門別類整理了目標描述的行為動詞。其中陳述語文教學目標的行為動詞見下表。

經過兩個階段的嘗試,老師們對確定教學目標的這一環節確實引起了重視,部分教師也努力追求正確設置與科學陳述目標。但后面的工作,我們卻不能進一步深化、落實。最后大家對這件事也就慢慢地松懈下來,最終的結果是又回到了原來的老路,轉了一圈又回到了原點。

二、新的培訓理論與方法

今年暑假,皮教授為我們進行了為期三天的語文教學目標分類、設置與陳述培訓。他既有理論講解,又有實際的操練,真正做到了理論聯系實際。經過有針對性的培訓,老師們對如何確定教學目標有了一個全新的認識。其培訓有如下兩個特點。

(一)以科學取向的教學論為指導

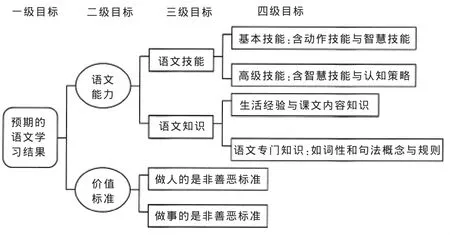

首先,皮教授把綜合現有教學目標和學習結果分類思想所提出的語文教學目標分類系統向我們進行了展示和講解(見圖一)。

圖一 語文教學目標分類系統

這一分類系統讓我們從整體上把握語文教學,目標層層細化,一目了然,便于老師理解和把握。圖中的語文教學目標分成四級。在“一級目標”處向下看,語文教學目標就是預期的語文學習結果。在“二級目標”處向下看,語文學習結果導致語文能力與情感價值變化。在“三級目標”處向下看,語文能力是由語文技能和語文知識構成的。在“四級目標”處向下看,語文技能分為基本技能和高級技能;語文知識分為生活經驗、課文內容知識和語文專門知識。這里的學習結果分級和分類完全遵循科學心理學。

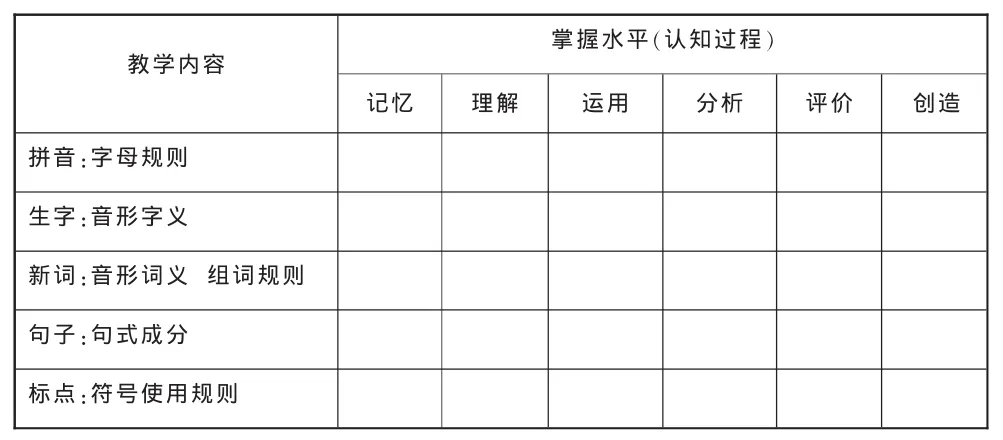

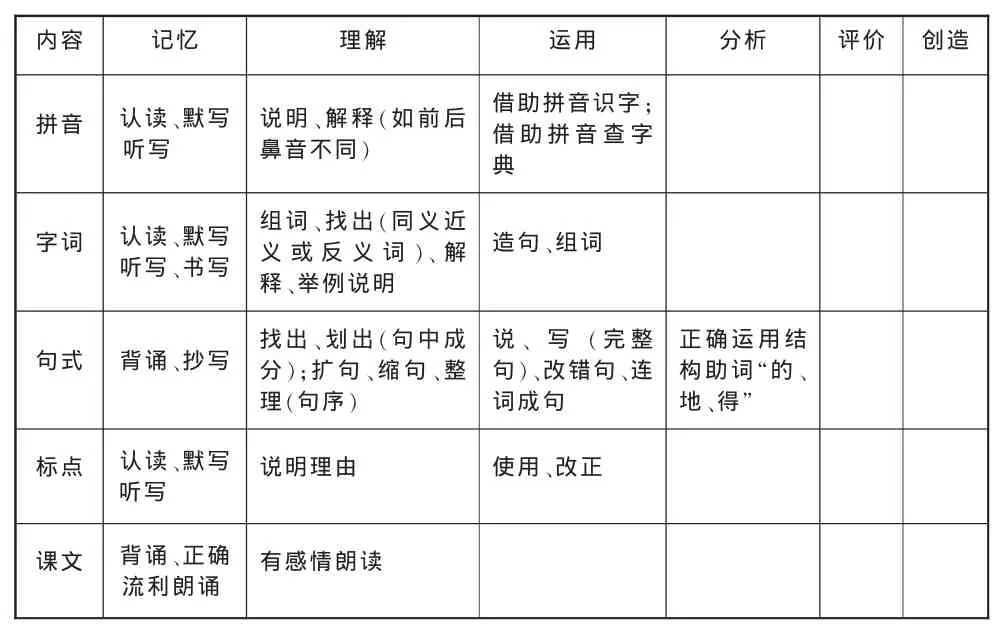

第二,因為中小學生學習語文的主要目的不是學“知識”,而是學習“技能”,為了便于教師操作,在上述語文學習結果分類和2001年修訂的布盧姆兩維認知教育目標分類基礎上,皮教授開發了語文技能目標的兩維目標分類框架(見下表一)。

基本技能的教學內容包括拼音、字、詞、句子和標點符號5個項目;掌握水平包括記憶、理解、運用、分析、評價、創造。

表一 語文基本技能兩維目標分類框架

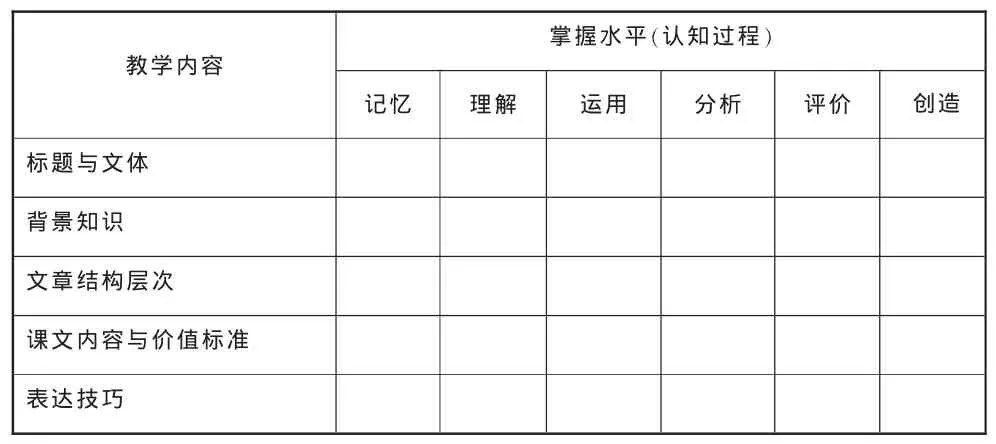

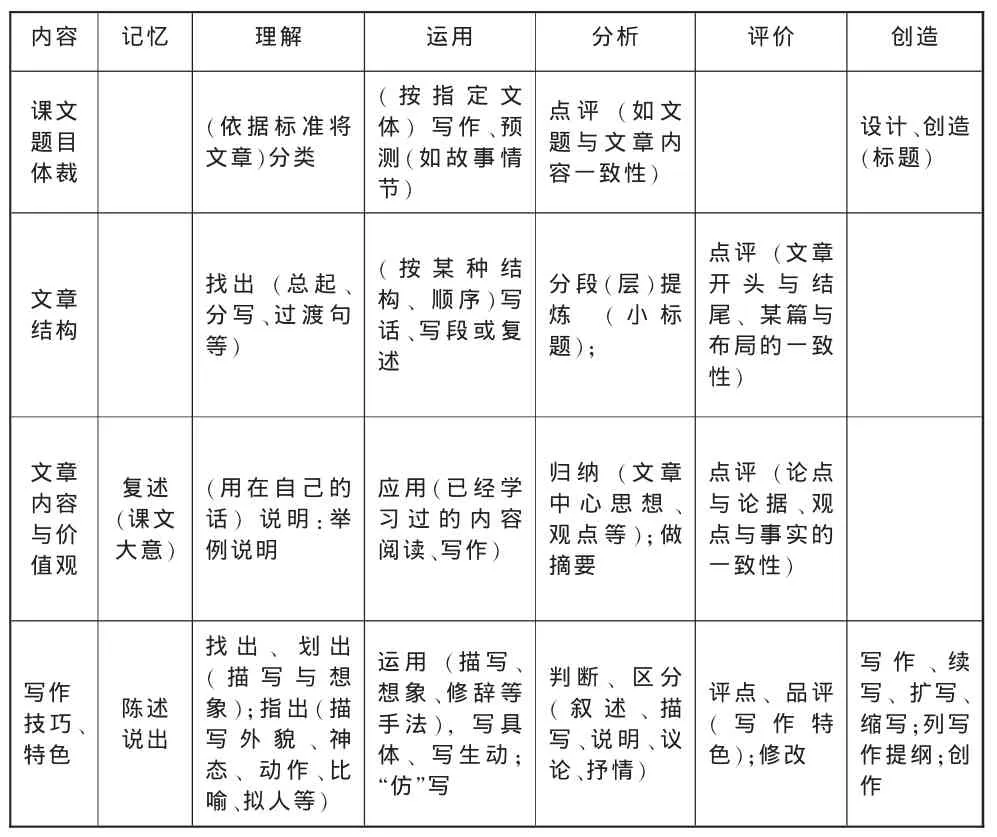

語文高級技能是在基本技能學習的基礎上發展起來的與篇章的閱讀和寫作有關的技能。教學內容包括:

文章標題:審題,如從文章標題推知或猜測文章重點寫什么;文體:如看到文章標題,能做出記事、寫人、狀物等文體的判斷。

背景知識:包括閱讀前和閱讀中回憶文章背景,或閱讀前查找與文章內容有關的背景知識。

課文內容與價值標準:前者如通過閱讀理解并能陳述文章所涉及的內容知識;后者如接受或評判文章中暗含的價值標準。

文章結構、層次:如知道文章作者寫作思路,先寫什么,再寫什么,后寫什么。

表達技巧:如立意、材料取舍,修辭,環境、人物心理和外貌描寫等技巧。

高級技能仍采用教學內容和掌握水平兩個維度分類(見表二)。

表二 語文高級技能兩維目標分類框架

皮教授選取了低、中、高三個年級段的三篇課文即《北京》、《美麗的小興安嶺》和《船長》的教學目標,結合兩個表格,為我們分析了每一目標在表中所處的位置。例如,“能給課文分段”,它在高級技能兩維目標分類框架中所處的位置是:“文章結構層次”與“分析”的相交處。用類似例子反復分析、演示,教師頭腦中對語文教什么和教到什么程度的問題就漸漸清晰起來了。

第三,為了指導教師按新的教學論陳述教學目標,皮教授聯系實際講解了目標陳述的三條基本原則及注意事項。教學目標陳述的基本原則如下。

第一條原則:目標應陳述預期的學生學習的結果。也就是說,目標要描述通過教學后學生在知識、技能、學習方法和情感態度方面的變化。第二條原則:目標的陳述應有助于導學、導教、導測評。第三條原則:應選擇適當的目標分類框架設置與陳述目標。

三個注意事項是:首先,行為主體是學生,不是教師。其次,用經過心理學界定的動詞和名詞陳述目標;合格的目標陳述必須有一個動詞和一個名詞(或名詞詞組)。第三,教學目標的陳述應力求明確、具體,可以觀察和測量。

為了幫助老師們正確運用行為動詞陳述目標,皮教授還按照學習內容與掌握水平分別整理了陳述目標的行為動詞(見表三)。

表三 描述語文基本技能學習目標的行為動詞

表四 描述語文高級技能學習目標的行為動詞

(二)講練結合,理論聯系實際

三天的培訓,每天的上午安排的都是主要由皮教授進行講解,下午進行操練、匯報交流。由于這次培訓內容正是老師們所需求的,也由于上午學完了理論,下午就要分組去操練,老師們聽得格外認真,中間休息的時候還要跑到皮教授跟前詢問,與皮教授交流、探討。下午的操練大家更是熱情高漲,幾個人一組為了同一任務而努力。更精彩的是分組完成指定課文的教學目標設計后的交流、匯報階段,每個小組匯報完后,由老師和皮教授共同點評。就在這你一言我一語中,老師們領會了單篇課文教學目標的設置與科學陳述的方法,初步學會了如何進行單篇課文的教學目標教學設計。任務驅動,讓老師們的學有動力、學有成效。

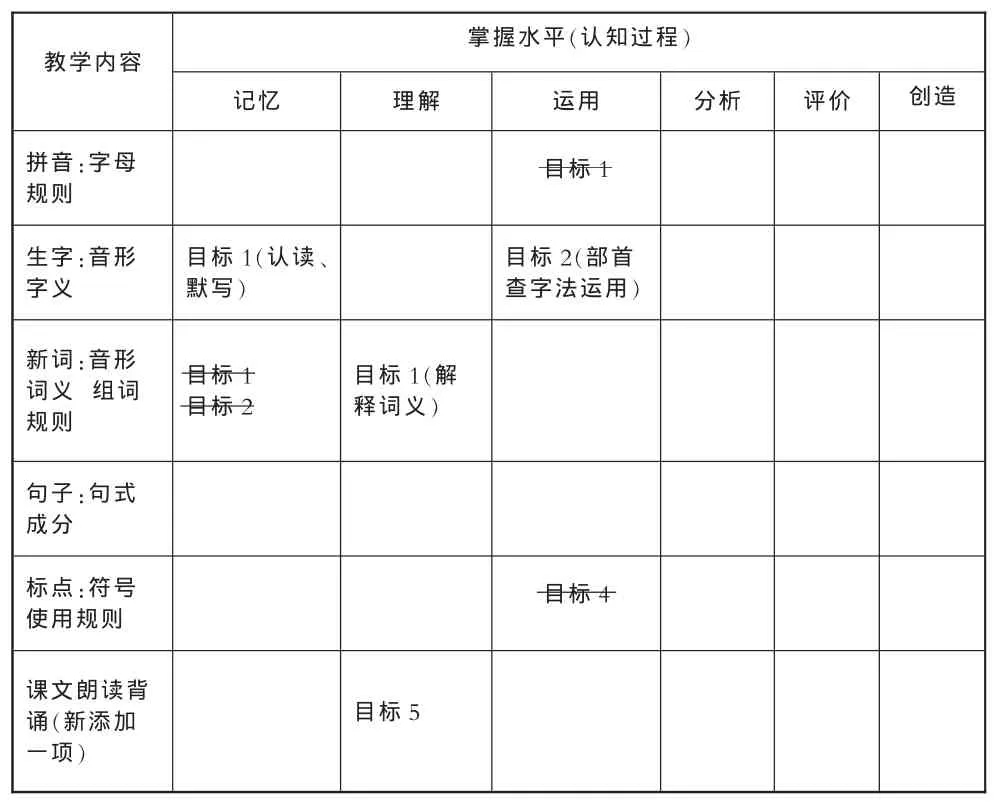

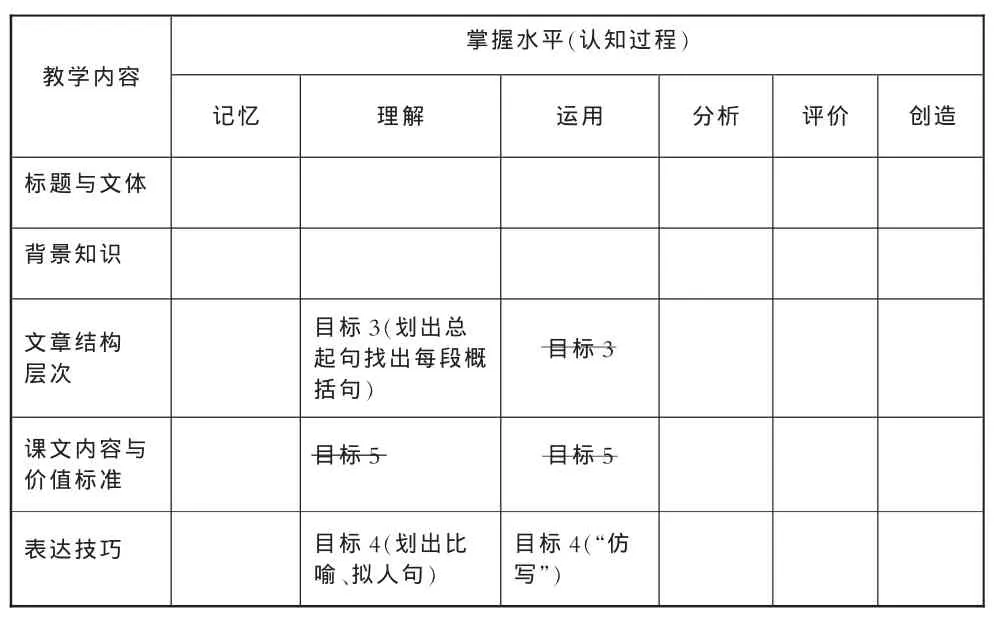

以 《秋天的雨》(人民教育出版社版,三年級)為例,說明教師的教學目標設置與陳述的進步情況:

教學目標:

1.會認讀8個生字、會默寫12個生字,能夠解釋“五彩繽紛”、“留意”等詞的意思。

2.會用部首查字法在字典中查出“爽、緊”兩字。

3.能夠在文中畫出總分句,會歸納每個自然段的段意。

(修改為:能夠在文中畫出“總起句”、會用找“概括句”的方法說出自然段的段意)

4.能夠從課文中畫出比喻句、擬人句,學習這兩種修辭手法,能夠“仿寫”比喻句。(橫線劃掉的為修改部分;仿寫的引號是修改后加的)

5.能有感情的朗讀課文。

表五 《秋天的雨》基本技能兩維目標分類

表六 《秋天的雨》基本技能兩維目標分類

表五和表六中橫線劃掉的目標是目標位置放得不對的。它們被修改后放在用藍色標出的適當位置。從目標的修改和目標在表中位置的修正可見,盡管有這個兩維分類框架可供參考,但教師對于語文教什么,教到什么程度的問題還是不易明白。例如目標4,教學內容是屬于“表達技巧”中的修辭,“畫出比喻句和擬人句”表明“理解”,但教師把該目標錯放在“句式”的“運用”格中。把目標放錯格子的老師也許在實際教學時不會教句式,但至少在理論上她不很清晰,這一目標到底是教什么的。通過把目標置于上述兩維框架的格子中操練,討論,教師明白了道理,他們心悅誠服地感到,以往學習的理論是含糊的,教師的運用主要憑經驗,所以必須重新學習。

教學目標的設置與陳述的理論與技術是一門十分復雜的學問。盡管我們通過三天的理論培訓和像對《秋天的雨》的教學目標那樣,對1~6年級的六篇課文進行了研討,收獲不小。但我們的收獲仍然主要是理論上的。要使教學理論與技術轉化教師的行為,還需要長期、反復操練。為此我校決定,本學期的語文教研活動圍繞教學目標的分類、設置與科學陳述展開。語文老師平時的教案設計、公開課中的上課、說課和評課都必須用科學取向的教學理論為指導。經過皮教授當面點評和在互聯網上的多次指導,可以說,到現在為止,我校多數語文教師基本上掌握了科學取向的語文目標分類、設置與陳述理論與技術,實現了教學理論向教師的教學行為的初步轉化,為我們下一步學習語文教學目標分類學習論和進行教學任務分析奠定了基礎。

三、我們的兩點體會

(一)教學理論的培訓要和學科特點緊密結合

加強教師隊伍的專業化建設已經被廣大學校認可。在新形勢下,各校開展了形式多樣教學理論培訓。一線老師在理解和把握素質教育,改進教育教學方式等方面有了一定的進步。但是,我們也應看到,教師理論學習了不少,培訓的理論聽起來似乎還是蠻有道理的。但是教師的教學行為卻沒有發生什么顯著的變化。究其原因,一是理論本身不夠科學和具體,難以操作。例如我們在“細化教學目標”培訓階段,提出的“知識目標要明確具體,能力的培養過程和方法要能夠落實。這個口號把知識和能力分離開來,似乎能力可以離開知識來培養。這樣的理論是無法操作的。再如,我校張小敬老師介紹的陳述語文教學目標行為動詞表。從該表重視目標陳述的科學性來說,這是教學設計在認識的進步。但它把教學目標分成認知領域、技能領域和情感領域,然后列出用于每個領域的行為動詞。這仍然是教師無法操作的。因為小學生學習語、數、外三門學科在認知領域的主要目的是學智慧技能,而不是學習知識。把認知領域與技能分離不妥。這張行為動詞表一方面吸收了科學取向教學論優點,注意用行為動詞陳述目標。但是另一方面,目標分類概念不清,不符合心理科學,嚴格來說,也不能用。

相反,在皮教授提出的語文目標分類中,語文能力被歸結語文知識和技能,而所有語文技能又被歸結為語文知識學習的結果,也就是字詞句、篇章結構、文章內容和價值、寫作技巧等知識的學習結果。這樣的能力目標就變成可以操作的了。其次,當前流行的許多教育理論,如布盧姆教育目標分類理論,加涅的學習結果分類理論,從教學設計的一般原理來說,這些理論原本是科學的、具有可操作性的。我國學者往往只停留于介紹這些理論,而沒有聯系中小學各門學科實際,進行更為深入的應用研究。外來的理論很好,一到具體學科,連所謂的“學者”“專家”也說不清,道不明,怎么能期盼忙于第一線的教師來具體應用呢?

(二)教育理論轉變為教學技能必須經過一系列的操練

任何理論要轉化為技能都必須經過一系列練習。中小學生掌握一道數學題的運算方法,學會用外語句式說話,必須經過反復練習。教學設計是一門極為復雜的技術,需要綜合運用許多心理學與科學取向教學論的原理,需要熟悉自己學生和教材內容,教師掌握這樣一門技術,使之轉化為自己的教學行為,更必須經過長期的有指導的練習。美國教育部教育研究與改進辦公室委托16名從事學習與教學研究的著名專家,撰寫了《人是如何學習的——大腦、心理、經驗及學校》一書,于1999年出版(程可拉等譯,華東師大出版社,2002年)該書設專章論述“教師的學習”。作者承認,美國學者對教師如何學習這一課題的研究很少,對學生如何學習的研究很多。但該書指出:“對學生適用的方式對教師也同樣適用”。意思是說,他們可以借助如何教會學生技能的方式來培訓教師。

在我們看來,對學生適用的方式可以歸納為兩點:其一傳授的理論是科學的、可以操作的;其二是,通過有指導的變式練習,使知識轉化為學生的技能。用同樣的道理考察我國教師的培訓。為什么多數培訓效果不佳,傳授了知識,而不能轉化為技能?原因很清楚,第一,因為教學技能過于復雜,我們缺乏科學、具體、可以操作的理論;第二,缺乏在科學理論指導下的系統操練。其結果就可想而知了。

我校是北京市郊縣的一所農村小學,教師水平有限。我們想,我校能做到的全國大多數學校能做到。不揣冒昧,提供以上實例,起到拋磚引玉的作用。

(本文承蒙皮連生教授指導,十分感謝!)

陳 山 周金鐘/北京市昌平區十三陵中心小學

(責任編輯:張 斌)