專業化視域下科學教師教育課程改革*

● 蔣永貴

專業化視域下科學教師教育課程改革*

● 蔣永貴

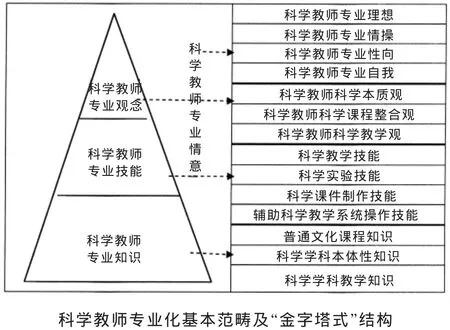

“科學教師專業化”是科學教師教育的核心問題,是進行課程改革的路向和路徑。科學教師專業化的內涵,應是一個涵蓋四個基本范疇且呈“金字塔”的結構:科學教師專業知識是整個“塔基”,通過科學教師專業技能逐步統一于科學教師專業觀念,而科學教師專業情意則彌散在科學教師專業化過程之中。但當前課程改革現狀嚴重偏離科學教師專業化,為此,基于科學教師專業化,對“學術性”和“教育性”兩類課程按照一定比例和方式進行的有機組合,構建了突出科學教師“特質”(應具備分科領域知識間的相互滲透和聯系的整合能力以及探究教學能力)的科學教師教育課程結構。

專業化;科學教師教育;課程改革

合科的初中科學課程開設是本輪課改的一個突破和亮點,但其在全國的推進與實施可謂舉步維艱,到目前唯有浙江在全省層面一直堅守,并取得了可喜成績,如合科課程的價值得到認同、深受大多數學生歡迎、教師觀念發生積極轉變等。但是,在實施過程中仍遇到不少問題和挑戰,如教師的本體性知識還有待夯實、國家科學課程標準尚未受到應有重視、科學探究教學能力有待加強等,更主要還是科學教師問題。本文基于科學教師教育課程改革的邏輯起點和終點——專業化,作一探討科學教師教育課程改革。

一、課程改革路向:科學教師專業化

如今,“教師專業化”已成為國際教師教育改革的基本理念和總目標。科學教師作為教師集合的一個重要子集,因此,“科學教師專業化”應是科學教師教育課程改革的核心問題和路向。

科學教師專業化有何基本內涵,或者說科學教師教育應培養具備哪些專業素養的科學教師。作為一種專業有五個關鍵標準,即:提供重要社會服務;具有該專業的理論知識;在本領域的實踐活動中個體具有高度的自主權;進入該領域需要經過組織化和程序化過程;對從事該項活動有典型的倫理規范。[1]如果以此標準審視科學教師專業,我們不懷疑科學教師在社會上提供著重要服務、有著明確的專業倫理規范、職前經過專門的教育過程、基本上具有高度的專業自主權,但對科學教師專業應掌握哪些理論知識頗有很大爭議。其實,爭議的癥結源于一個長期困擾我國師范教育改革的問題——教師教育應突出“學術性”還是“師范性”。教師教育“學術性”強調培養教師的學科本體性知識即學科的基本概念、規律、原理等學科知識,目的是使教師成為這一學科領域的學科專家;而“師范性”較為注重教師教學水平的培養,目的是使教師成為這一學科領域的教育專家。實踐證實,教師教育的“學術性”與“師范性”并不是矛盾對立而是辯證統一關系,只有當兩者均受到良好熏陶的教師,才有可能成長為學科教育專家。教育部袁貴仁部長一語道破教師專業化的本質:教師專業既包括學科專業性,也包括教育專業性。[2]基于教師專業化的“雙專業”屬性,以及科學課程的基本理念和總目標,在歸納大量學者對教師以及科學教師專業化構成要素問題研究基礎上,認為,科學教師專業化應涵蓋四個基本范疇且呈“金字塔式”結構(見下表):科學教師專業知識是整個“塔基”,通過科學教師專業技能逐步統一于科學教師專業觀念,而科學教師專業情意則彌散在科學教師專業化過程之中。

二、課程改革現狀:偏離科學教師專業化

由于科學教師教育具有“雙專業”屬性,同傳統的職業定向教育(如醫生、律師等)迥然不同,要求合理平衡“學術性”和“教育性”兩類課程。并且,科學教師教育在我國尚處在試辦階段,所需的軟件、硬件和人件資源都還很匱乏。由此,當前科學教師教育課程改革存在著不少弊端,基本都是根據已有師資、專業所在院(系)開設課程,而較少因“學生和專業培養目標的需要”進行課程設置,嚴重偏離了科學教師專業化。具體而言,主要表現為如下四個方面:

(一)課程結構比例失衡

長期以來,我國高師院校本科教師教育課程一直是由公共必修課程、專業必修課程和選修課程3部分構成,共170學分左右,其中“教育性”課程和教育實習總計15學分左右,僅占總學分的9%。就當前很多科學教師教育課程設置而言,其結構基本都是沿用這一模式和比例。顯然,該模式下的科學教師教育的“學術性”課程所占比重較大,其他類課程沒有受到應有重視,如“教育性”課程9%的比重相比發達國家太小(如:英國約為35%,德國約為30%)。此外,選修課程開設基本都是 “物理模塊”、“化學模塊”、“生物模塊”等,比較側重學生考研繼續深造而忽視培養科學教師素質,這一課程安排與大多畢業生將從事中小學科學教學也有失平衡。

(二)“整合”課程欠缺

同理科分科課程相比,科學課程試圖超越學科的界限,統籌設計,整體規劃,強調各學科領域知識的相互滲透和聯系整合。[3]因此,科學教師專業化的一個“特質”就是要求科學教師從整體上認識自然和科學,根據統一的科學概念、原理和各分科領域間的聯系來建立開放型的知識結構,通過科學探究專題研究得到全面的科學方法的訓練,并在全面地關注與科學技術有關的社會生活問題的同時獲得對科學、技術與社會關系的理解。很明顯,科學教師專業化的“特質”培養更多依賴于“整合”課程,而當前科學教育專業課程設置呈現的典型特征是“拼盤”而非“整合”,即簡單認為“物理+化學+生物+天文+地理=科學”,而沒有進行學科間的深度整合。造成這一現狀主要原因在于:一是“人件”缺乏,即現在還沒有精通大學甚至中學物質科學、生命科學、地球、宇宙和空間科學的專業大學教師;二是院系間的協調困難,當前科學教育專業都是掛靠在某一個理科系,而課程開設則涉及到物理、化學、生物、地理等系的實驗設備和教師合作,很多學校都存在院系間的協調困難,由此科學教育專業課程設置大多都有分科教育專業課程設置的烙印;三是教師科學本質觀和教學觀認知的局限。由于對科學本質的偏面理解,當前大學科學教育更注重科學知識教學。其實,科學本質上不僅是科學知識,還是科學探究蘊含的過程和方法,也是一種社會建制。

(三)與中小學科學教學需要脫節

這里主要體現在兩方面。首先,課程內容和教學方式難以培養學生全面的科學素養。科學課程的基本理念和總目標是全面提高每一個學生的科學素養。依據國際科學教育界和我國實際情況,科學素養應該包含以下四個方面:科學探究(過程、方法與能力);科學知識與技能;科學態度、情感與價值觀;對科學、技術與社會關系的理解。[4]而當前科學教師教育的課程內容和教學方式更多關注對學生進行 “科學知識與技能”訓練,很少重視對科學素養其它三個方面的培養,從而導致科學教師自身就難以習得全面的科學素養。試想不具備全面科學素養的科學教師能夠全面提高學生的科學素養嗎?所以,科學新課程改革的難以推進也就不足為奇了。

其次,大學科學知識未能與中小學科學知識相對接。從知識層次結構看,科學知識層次呈階梯式上升。科學教師教育開設很多大學科學課程,其重要性毋庸置疑。它對形成和完善學生的專業知識結構,發展和提高解決問題的能力起著不可或缺作用。但很多學生又認為,大學學習的科學知識對將來所從事的中小學科學教學用處不大,因而大大淡化了自覺學習大學科學知識的原動力。就這一問題實證研究發現,大多科學教師認為大學科學知識對中學科學教學具有很強指導性,但又說不清這種指導性具體體現在何處。這就充分表明,大學科學知識與中學科學知識的銜接出了問題。

(四)課程設置缺乏時效性

當代社會日新月異,科學技術飛速發展,新的科學分支不斷涌現。由此,科學教師教育課程設置必然體現科學發展和社會需求兩個方面的要求,這就需要對課程內容及時改革與更新。然而,發現當前科學教育專業課程設置基本還是停留在經典科學層面,對當代科技前沿進展的介紹很少,與當代科技發展和社會需求很不吻合。由于科學教師教育課程設置的嚴重滯后,培養出的科學教師很難適應社會的快速發展,嚴重影響了科學教師專業化的進程。當然,強調關注課程設置時效性,也要防止課程膨脹,應平衡好經典科學與現代科學的關系。

三、課程改革路徑:基于科學教師專業化

通過對科學教師教育課程改革的理論建構和現實考察,容易發現課程改革路徑必應基于科學教師專業化,實現課程設置由側重“學術性”向“學術性”與“教育性”并重的轉變,力爭在“學時少、內容新、質量高”的課程改革目標下,培養具有全面科學素養和教學素養的科學教師,最終推動我國科學教師教育改革。為此,我們基于科學教師專業化,對“學術性”和“教育性”兩類課程按照一定比例和方式進行的有機組合,構建了突出科學教師“特質”的科學教師教育課程結構。

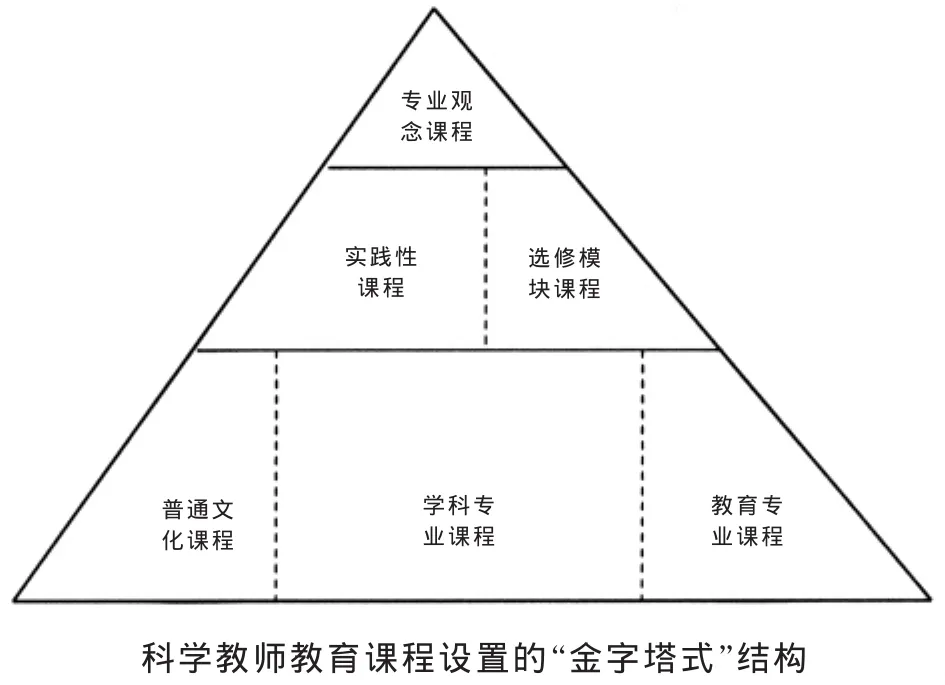

科學教師專業化“特質”,即科學教師應具備分科領域知識間的相互滲透和聯系整合能力以及探究教學能力,決定了科學教師教育課程設置的“金字塔式”結構(見下圖)。作為“塔基”的是普通文化課程、學科專業課程和教育專業課程,這些課程是科學教師專業化的基礎平臺。在夯實“塔基”基礎上,通過選修模塊課程和實踐性課程如科學教學實驗研究、科學課堂教學技能訓練、教育見習和實習、科學教學設計、科技創新實踐等,才能攀登到“塔頂”即形成和發展科學教師專業觀念類課程。科學教師專業觀念主要指科學教師秉持的科學本質觀、科學課程整合觀、科學教學觀,可以分別通過三門課程《科學史、科學哲學和科學社會學(HPS)教育》、《綜合科學課程研究》、《科學探究專題研究》來發展,從而更深刻地理解科學本質和突出科學探究教學。

由此不難看出,科學教師教育課程設置的“金字塔式”結構,不但能夠夯實科學教師專業基礎,而且強化了科學教師專業技能,更突出了科學教師專業化的“特質”。

還有,“學術性”和“教育性”兩類課程比例如何分配,一定程度上影響著科學教師教育的成敗。奧利維多斯,從20世紀50年代末到70年代初,對拉美20個國家進行了15年的跟蹤調查,對初等教師培養的課程設置為,教育學科課程占55%,普通文化課程占45%。根據國際勞工組織和聯合國教科文組織對70多個國家的教師教育情況所作的調查發現,學科文化約占60%,學科教育約占40%。[5]科學教師教育的“學術性”課程具有整合基礎物理、基礎化學、基礎生物、自然地理等學科的特性,相比國際教師教育通行標準應略有增加,一般而言,“學術性”課程所占比重70%左右,“教育性”課程所占比重30%左右為宜。

為達成這一目標,可以通過適當減少必修課的學分,以增加“教育性”課程的比重,即將傳統專業必修課程《普通物理及實驗》、《普通化學及實驗》、《普通生物及實驗》、《自然地理學》、《天文學基礎》整合為《物質科學及實驗》、《生命科學及實驗》、《地球、宇宙和空間科學及實驗》,增加《綜合科學課程研究》、《科學探究專題》、《科學教育測量與評價》等“教育性”課程。另外,也可以在傳統專業選修模塊《物理模塊》、《化學模塊》、《生物模塊》基礎上增加《科學教學模塊》,這樣既滿足了科學教育專業學生特長發展需要,又很好地平衡了“學術性”與“教育性”課程的矛盾。

[1]黃崴.教師教育專業化與教師教育課程改革[J].課程·教材·教法,2002(1).

[2]教育部師范教育司.教師專業化的理論與實踐[M].北京:人民教育出版社,2001.5.

[3]中國教育部.科學(7-9年級)課程標準[M].北京:北京師范大學出版社,2001.2.

[4]教育部基礎教育司.科學(7-9年級)課程標準解讀[M].武漢:湖北教育出版社,2002.58.

[5]蘇真.比較師范教育[M].北京:北京師范大學出版社,1990.381-383.

*本文受教育部人文社科項目(11YJC880040)、浙江省哲學社會科學規劃項目(07CGJY021YBX)、浙江省教育規劃重點項目(SB98)、杭州師范大學勤慎研究項目和“望道青年”研究項目資助。

蔣永貴/華東師范大學課程與教學研究所杭州師范大學理學院

(責任編輯:張 斌)