安徽省農村居民災難性衛生支出狀況分析

王麗丹 江啟成 王安玨 吳 寧 方桂霞 司 磊 .安徽醫科大學衛生管理學院 安徽合肥 00

2.衛生部衛生發展研究中心 北京 100191

3.德國海德堡大學曼海姆公共衛生學院 曼海姆 D-68167

公平性是衛生系統建設的核心目標之一,分析新農合補助是否有益于改善公平性對提高政府補助的目標效率具有重要意義。家庭災難性衛生支出是衡量衛生領域公平性的重要指標。公平的衛生系統應該保障不同經濟水平標準下相同人口比例的家庭能夠利用相對比例的醫療衛生服務[1],從而有效避免高額衛生支出給家庭造成的災難性影響。家庭災難性衛生支出是指一定時期內,家庭的現金衛生支出超出家庭承受能力,導致嚴重的經濟風險和生活水平下降,進而陷入破產、貧困。家庭災難性衛生研究的指標主要有災難性衛生支出發生率和災難性衛生支出差距兩個。災難性衛生支出發生率反映發生災難性衛生支出家庭的密度,災難性衛生支出差距反映災難性嚴重程度。[2]文章對2009年安徽省樣本地區農村居民的災難性衛生支出狀況進行了分析,以了解安徽省新農合補償對農村居民的疾病經濟負擔的改善情況,分析政府財政補償對不同經濟水平家庭公平性的影響。

1 資料與方法

1.1 資料來源

采用分層整群隨機抽樣的方法,在安徽省按照經濟水平不同抽取6個新農合試點縣,從每一試點縣中各選擇3個鄉鎮,每個鄉鎮選擇3個行政村,從每村隨機抽取60戶參合家庭,剔除不可用數據,最終獲得有效參合家庭3 149戶,參合居民9 800人作為調查對象。采用入戶調查的形式,了解2009年全年樣本家庭收支、生活水平和衛生服務利用等信息。從當地政府的新農合管理部門獲取樣本家庭和個人獲得政府財政住院補助和門診補助等數據。

1.2 指標界定

家庭災難性衛生支出是指家庭成員現金衛生支出(out of pocket,OOP)占家庭消費的比例超出界定標準,由此對家庭生活造成災難性威脅。一般國際上的警戒線定位為40%[2-3],根據國際經驗和安徽省實際情況,本研究將災難性衛生支出界定標準分別設為15%、25%和40%。

(1)家庭非食品性消費支出。在對災難性衛生支出的研究中,常用“家庭非食品性消費支出”表示家庭的消費能力,即除去食品外的家庭支出,包括日用、教育、交通通訊及娛樂等。[4]

(2)災難性衛生支出發生率,是指發生災難性衛生支出的家庭占所有家庭的比例,新農合補償前后發生率的變化可以反映新農合補償對降低疾病經濟負擔的影響。

(3)災難性衛生支出的平均差距[4-5],反映災難性嚴重程度。

平均差距=∑(發生災難性衛生支出家庭OOP占家庭非食品性支出的比例-界定標準)÷全部家庭數

補償前后平均差距的差值就是災難性衛生支出平均差距下降程度,而下降程度與補償前平均差距的比例就是平均差距的下降率。下降程度和下降率反映了補償對彌補OOP對發生災難性衛生支出家庭生活打擊程度的改善。

(4)災難性衛生支出的相對差距,反映OOP對發生災難性衛生支出家庭生活水平的平均打擊程度。

相對差距=∑(發生災難性衛生支出家庭OOP占家庭非食品性支出的比例-界定標準)÷災難性衛生支出家庭數

(5)災難性衛生支出集中指數,是一個量化標準,用于測量災難性衛生支出在貧富家庭之間的分布情況,其值在-1~1之間,0為比較均衡。災難性衛生支出發生率集中指數若為負值,表示災難性衛生支出多發生于貧困家庭,正值表示多發生于富裕家庭。災難性衛生支出差距集中指數若為負值,表示貧困家庭的災難性衛生支出差距相對較大,正值則表示富裕家庭的差距相對較大。

1.3 統計分析方法

數據統計分析采用 SPSS 18.0統計軟件和Excel 2007。

2 結果

2.1 基本情況

安徽省2009年人均GDP為16 408元,GDP增長率位居全國第14位。6個樣本縣分別處于北部(1個)、中部(2個)和南部(3個)。樣本人群的年人均消費水平均數為5 317元,最低281元,最高47 945元;家庭年OOP為2 002元,居民個人年OOP為601元,占家庭消費性支出的11.32%,占家庭非食品消費支出的25.51%。

2.2 新農合補償前后災難性衛生支出發生率的變化

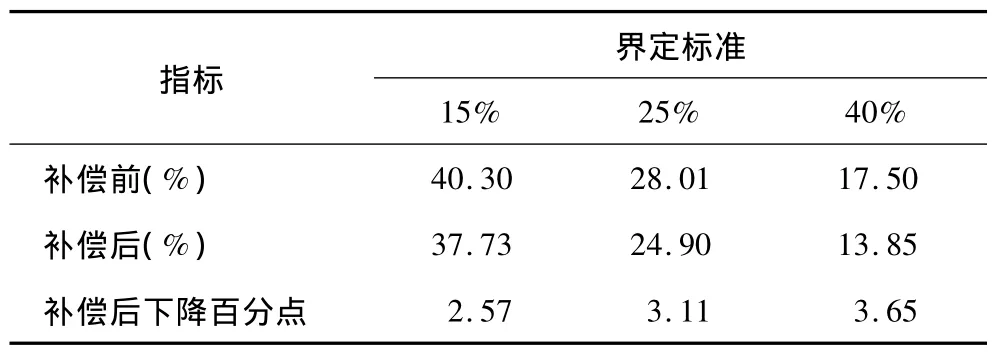

按照15%、25%和40%的界定標準,新農合補償前,災難性衛生支出的發生率分別是 40.30%、28.01%和17.50%。新農合補償以后,樣本地區災難性衛生支出發生率分別下降了2.57、3.11和3.65個百分點(表1)。降低3.65個百分點,意味著新農合補償政策實施以后3.65%家庭的OOP占非食品性消費支出的比例由40%以上降到40%以下,脫離了災難性衛生支出家庭的行列。

表1 2009年安徽省樣本地區災難性衛生支出發生率

2.3 新農合補償前后災難性衛生支出差距的變化

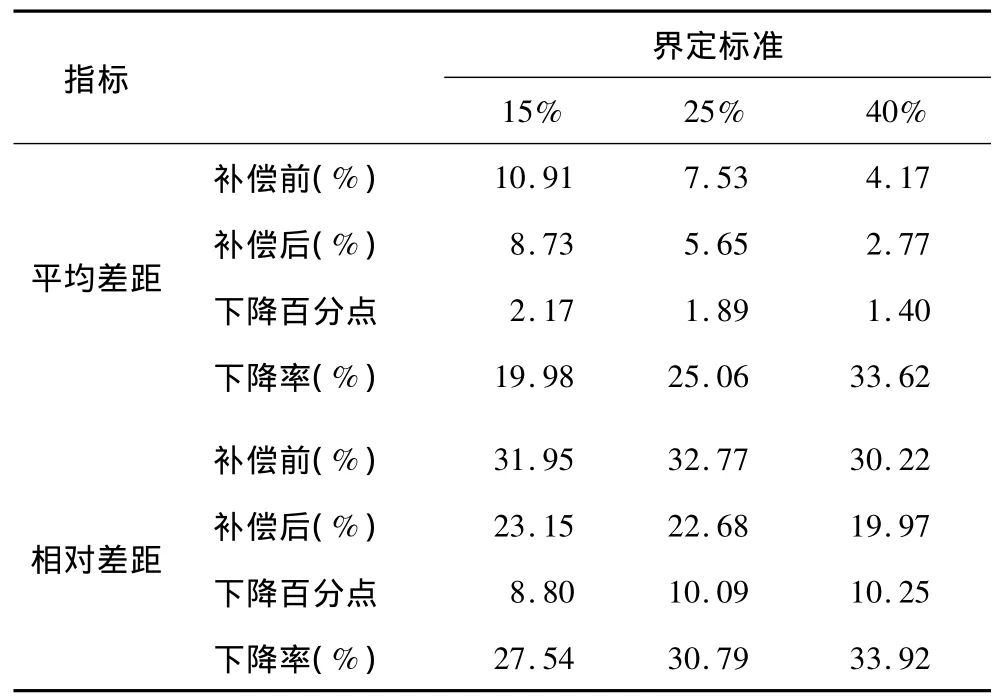

按照40%的界定標準,補償前災難性衛生支出平均差距為4.17%,相對差距為30.22%(表2)。即使當界定標準降低至25%時,仍有7.53%的家庭其衛生支出占家庭非食品性消費支出的一半以上(25%+32%)。醫藥費用在家庭消費結構中的比重較大。

在15%的標準下,新農合補償使災難性衛生支出平均差距和相對差距分別下降了19.98%和27.54%;按照40%的標準,新農合補償使平均差距和相對差距的下降程度都超過了33%。

表2 2009年安徽省樣本地區災難性衛生支出差距

2.4 災難性衛生支出集中指數分析

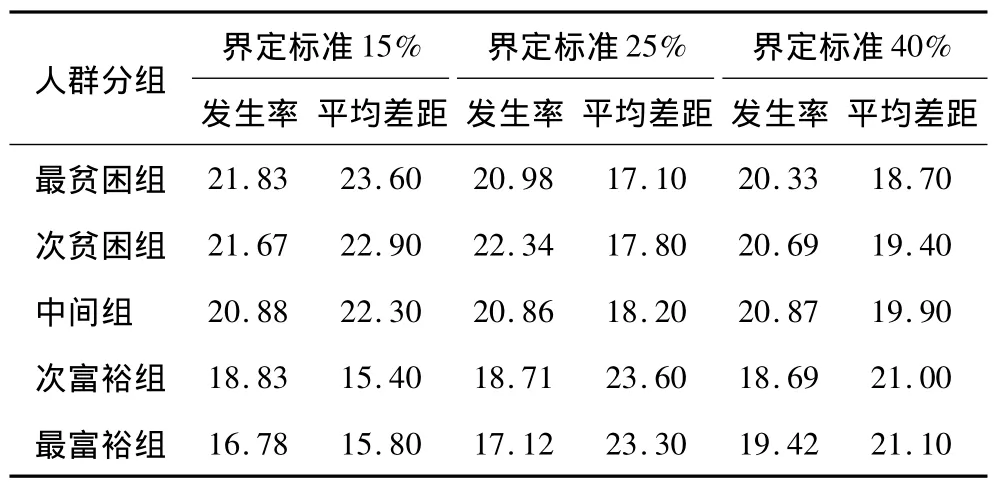

按照家庭等值人均消費性支出從低到高的順序,將3 149個樣本家庭等分為五組,分別考慮不同組別的家庭災難性衛生支出的情況(表3)。可以看出,在15%的標準下,最貧困組家庭災難性衛生支出發生率為21.83%,略微高于其人口比重(20%),高于最富裕組家庭指標5個百分點。以40%為標準時,該指標在最貧困組家庭和最富裕組家庭間的差距不足1%。從災難性衛生支出的平均差距看,15%的標準下,最貧困組占全部平均差距的23.60%,高于最富裕組(15.80%)近7個百分點;40%的標準下,最貧困組占全部平均差距的百分比則低于最富裕組2個百分點左右。

表4可見,災難性衛生支出發生率的集中指數在15%標準下為負值(-0.0149),40%標準下為正值(0.0229)。無論什么標準下,災難性衛生支出差距集中指數則一直保持正值。新農合補償以后,在15%和25%的標準下,災難性衛生支出的集中指數進一步縮減至-0.0636和-0.0482;而在40%的標準下,集中指數升高為0.0433。補償后災難性衛生支出差距集中指數進一步向0靠近,提示平均差距在補償后則進一步趨向平衡。

表3 OOP對不同經濟水平家庭災難性衛生支出的影響(%)

表4 2009年安徽省樣本地區災難性衛生支出集中指數

3 討論

3.1 安徽省農村家庭現金衛生支出負擔相對較重

2009年安徽省樣本地區醫藥費用在整個家庭非食品性消費支出中的比例超出20%。這一基礎比例過高,增加了家庭陷入災難性衛生支出的風險。樣本地區居民OOP發生后有17.5%的家庭因此陷入災難性衛生支出,居民抵御疾病風險的能力較弱。近些年安徽省和內蒙古保持相當的經濟發展速度,2009—2010連續兩年兩省的GDP總量排在全國各省(直轄市)的第14和15位。2009年安徽省樣本地區農村居民人均現金衛生支出為601元,分別高于2008年內蒙古(565元)和全國平均(442元)水平。40%的標準下災難性衛生支出的發生率為17.50%,相對差距為30.22%,相對于內蒙古農村居民的災難性衛生支出狀況(發生率 9.80%,相對差距29.53%)[6],安徽省農村居民面臨著更大的疾病經濟負擔和災難性衛生支出影響。經濟增長不是消除貧困的唯一手段,政府應加大對衛生領域的投入,完善醫療保障制度,減少居民個人現金衛生支出,降低家庭陷入貧困和災難性衛生支出的風險。

3.2 災難性衛生支出有從貧困家庭擴大到相對富裕家庭的趨勢

從不同組人群災難性衛生支出發生情況看,隨著界定標準的提高,最貧困組家庭的發生率不斷縮小,而最富裕組家庭的發生率則不斷增加。災難性衛生支出發生率集中指數也從15%的負值變為40%的正值,顯示災難性衛生支出呈現由貧困階層擴大到相對富裕階層的趨勢。災難性衛生支出平均差距在最貧困組和最富裕組家庭間的差距,隨著界定標準的提高呈現不斷縮小之勢,對應的集中指數則始終表現為正值,提示災難性衛生支出對富裕家庭的打擊程度普遍高于貧困家庭。出現這種情況的原因主要有三個方面。首先,當遭遇重大衛生支出時,富裕家庭可以通過動用儲蓄、改變消費支出構成來轉移疾病的經濟負擔。由于相對富裕人群有能力利用超出新農合報銷封頂線以及大型綜合性醫院的醫療服務,所以報銷比例勢必較小,其受益范圍受限,出現災難性衛生支出發生率并未隨經濟水平增加而降低的現象。其次,貧困家庭往往會通過負貸、擠占基本消費來滿足衛生需求,甚至被迫放棄必要的治療,從而很可能被排除在災難性衛生支出人群之外。再者,部分非富裕家庭以借貸等形式發生了重大衛生支出,在“家庭消費性支出”的標簽下被劃分為富裕家庭,這部分“偽富裕家庭”的存在夸大了富裕家庭遭受災難性衛生支出打擊的程度,無形中放大了其災難集中指數尤其是補償后集中指數進一步向相對富裕人群擴大的現象。

3.3 新農合補償減少了災難性衛生支出的發生,但整體上看作用有限

2009年安徽省新農合補償費用超出當年籌資費用7%,補償后災難性衛生支出發生率平均下降3個百分點,平均差距和相對差距的下降率均在33%左右(40%的界定標準下),這表明新農合補償確實減少了災難性衛生支出的發生,但整體上看作用有限。這一現狀在其他地區也有所反映。[7]2010年,安徽省新農合個人籌資標準提高到50元。補償力度雖然增長較快,但醫藥衛生費用也在快速攀升。新農合的補償力度在彌補了醫療費用上漲的幅度之后,如何緩解家庭災難性衛生支出是迫切需要研究的問題。

新農合補償方案對起付線和封頂線的設計,也使居民在利用衛生服務時受到限制。有研究表明[8],“大病統籌”為主的新農合模式,有益于降低災難性衛生支出的發生率;一些地區取消起付線或提高封頂線的嘗試,也提高了居民的新農合補償受益程度。另外,有研究提出的采取“總額預算+按服務單元收費”組合支付方式來降低居民家庭災難性衛生支出的設想[9],取得了成效,值得借鑒。

[1]吳寧,江啟成,王麗丹,等.新型農村合作醫療政府補助受益分布分析方法探析[J].衛生軟科學,2011(2):78-80.

[2]陶四海,趙郁馨,萬泉,等.災難性衛生支出分析方法研究[J].中國衛生經濟,2004,23(4):9-11.

[3]Xu K,Evans D B,Csrrin G,et al.Protecting households from catastrophic health spending[J].Health Affairs(Millwood),2007,26(4):972-983.

[4]宮習飛,于保榮,孟慶躍,等.新型農村合作醫療對災難性衛生支出的影響研究[J].衛生經濟研究,2009(9):27-29.

[5]Xiao Yun Sun,Sukhan Jackson,Gordon Crmichel,et al.Catastrophic Medical Payment and Financial Protection in Rural China:Evidence from the New Cooperative Medical Scheme in Shandong Province[J].Health Economics,2009(18):103-119.

[6]周書美,于彩霞,聞嵐,等.2008年內蒙古居民現金衛生支出致貧及災難性影響研究[J].衛生經濟研究,2011(1):40-41.

[7]張玉春.我國新型農村合作醫療存在問題及對策思考[J].衛生經濟研究,2007(5):9-11.

[8]常文虎,趙勁紅,鄒聲金,等.大病醫療統籌對農民災難性衛生支出作用的案例研究[J].中國初級衛生保健,2005,19(2):1-6.

[9]孫梅,勵曉紅,王穎,等.降低居民家庭災難性衛生支出[J].中國衛生資源,2011,14(1):21-22.