甲磺酸伊馬替尼治療慢性粒細胞白血病臨床效果分析

吳曉丹

慢性粒細胞白血病是一種影響血液及骨髓的惡性腫瘤,它的特點是產生大量不成熟的白細胞,這些白細胞在骨髓內聚集,抑制骨髓的正常造血;并且能夠通過血液在全身擴散,導致患者出現貧血、容易出血、感染及器官浸潤等。本文觀察甲磺酸伊馬替尼治療慢性粒細胞白血病臨床效果。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇我院2008年5月至2011年5月慢性粒細胞白血病患者共50例,以上患者診斷均符合慢性粒細胞白血病診斷標準。上述患者分為兩組,觀察組和對照組。其中觀察組 25例,男15例,女10例,年齡20~73歲,平均(41.2±5.7)歲;病程1.4~23個月;臨床分期:其中慢性期患者共14例,加速期患者共7例,急變期患者共4例。對照組患者25例,男14例,女11例,年齡19~71歲,平均(40.5±6.1)歲;病程1.5~22個月;臨床分期:其中慢性期患者共15例,加速期患者共6例,急變期患者共4例。兩組患者在性別、年齡、病程、臨床分期等方面比較,差異無統計學意義,具有可比性。

1.2 方法 對照組患者根據具體臨床分期等情況給予以下化療方案:三尖杉酯堿 +長春新堿 +阿糖胞苷 +強的松(HOAP方案)、三尖杉酯堿+阿糖胞苷(HA方案)、吡柔比星+阿糖胞苷(HA方案)、柔紅酶素+阿糖胞苷(DA方案)等方案。觀察組給予甲磺酸伊馬替尼治療,根據患者臨床分期情況,分別可給予400 mg/d、600 mg/d或者800 mg/d口服。治療過程中觀察患者臨床癥狀和體征的改善情況,記錄兩組患者不良反應的發生情況,主要包括惡心嘔吐、下肢浮腫、皮疹及肝功能是否改變。

1.3 臨床療效評定標準 患者治療后外周白細胞計數小于10×109/L,白細胞和骨髓分類正常,血小板計數也正常,血紅蛋白含量大于100 g/L,沒有髓外浸潤,為完全緩解;患治療后臨床表現、外周血象及骨髓象中的1項或者2項未達到上述完全緩解標準,為部分緩解;患者臨床表現、外周血象及骨髓象均沒有達到部分緩解標準,甚至加重,為未緩解。

1.4 統計學處理 采用統計學軟件SPSS 14.0進行統計學分析,率的比較采用卡方檢驗,P<0.05,顯示差異有統計學意義。

2 結果

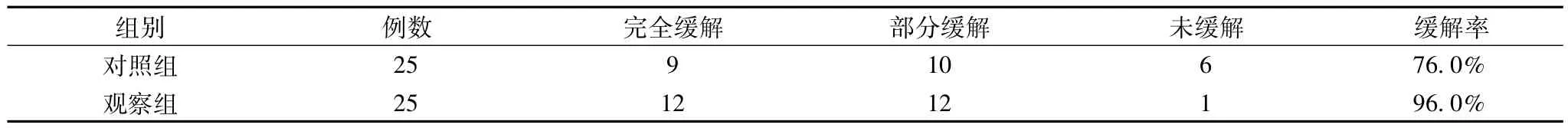

2.1 兩組患者臨床治療效果評定結果 觀察組緩解率為96.0%,對照組緩解率為76.0%,觀察組緩解率與對照組比較,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

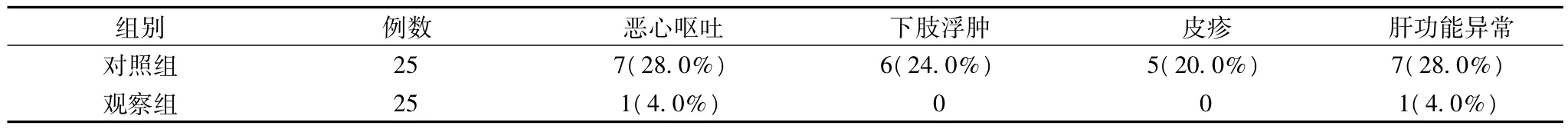

2.2 兩組患者不良反應情況 觀察組惡心嘔吐發生率、下肢浮腫發生率、皮疹發生率、肝功能異常發生率分別與對照組比較,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表1 兩組患者臨床治療效果比較(例,%)

表2 兩組患者不良反應發生率比較

3 討論

慢性粒細胞白血病(慢粒)屬骨髓增生性疾患,是一種由多能干細胞病變所致、以粒細胞系統無限制增生為特征的白血病[1]。慢性粒細胞性白血病可見于任何年齡,但發病高峰在40歲左右。90%本病患者可檢測到Ph1染色體,其余10%患者通過分子生物學方法也可查到相應基因結構的異常。本病起病隱襲,早期癥狀輕,有低熱、盜汗、消瘦等。脾腫大明顯為本病特征。外周血白細胞增高,多為中幼粒細胞階段以下之粒細胞;血小板早期不減少甚或增多。骨髓增生極度活躍,中幼粒及晚幼粒細胞比例增高,巨核細胞多見,可有不同程度之骨髓纖維化。慢性粒細胞白血病的自然病程可分三期:①慢性期癥狀較輕,約為3~4年。②加速期出現較多癥狀及血液學改變,患者可因感染或出血而死亡。③急變期癥狀及血液學改變均似急性白血病

甲磺酸伊馬替尼在體內外均可在細胞水平上抑制Bcr-Abl酪氨酸激酶,能選擇性抑制Bcr-Abl陽性細胞系細胞、Ph染色體陽性的慢性粒細胞白血病和急性淋巴細胞白血病患者的新鮮細胞的增殖和誘導其凋亡[2,3]。此外,甲磺酸伊馬替尼還可抑制血小板衍化生長因子(PDGF)受體、干細胞因子(SCF),c-Kit受體的酪氨酸激酶,從而抑制由PDGF和干細胞因子介導的細胞行為。

本文結果顯示,觀察組應用甲磺酸伊馬替尼治療,觀察組臨床緩解率顯著高于對照組,觀察組在惡心嘔吐、下肢浮腫、皮疹及肝功能異常方面的發生率顯著低于對照組,差異有統計學意義,提示甲磺酸伊馬替尼治療慢性粒細胞白血病臨床效果顯著,治療過程中不良反應發生率低,值得借鑒。

[1]干定云,陳燕.慢性粒細胞白血病分子靶向治療的新進展.臨床血液學雜志,2006,19(3):190-19.

[2]李振宇,徐開林.伊馬替尼對慢性粒細胞白血病患者T細胞免疫功能的影響.細胞與分子免疫學雜志,2010,14(02):162-163.

[3]繆華緯,曾慶曙,楊明珍.甲磺酸伊馬替尼治療慢性粒細胞白血病122例療效評價.安徽醫科大學學報,2009,44(2):273-276.