氟尿嘧啶和奧美拉唑治療80例急性胰腺炎的療效分析

高樹剛

急性胰腺炎是一種消化系統常見疾病,是由多種病因導 致胰酶在胰腺內被激活后引起的急性非細菌性炎癥反應。重癥胰腺炎病死率極高,常繼發感染、腹膜炎和休克等多種并發癥。近幾年來,研究發現急性胰腺炎患者手術后有較多并發癥,內科治療后很少有并發癥,因此,藥物治療成為治療急性胰腺炎的首選方法。現對我院2011年1月至2011年12月收治的80例急性胰腺炎分別采用氟尿嘧啶和奧美拉唑治療,取得較好療效,報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2011年1月至2011年12月收治的80例急性胰腺炎為研究對象,本組均為本院門診和住院患者,治療組40例,男15例,女25例,年齡23~68歲,平均年齡(37.6±4.6)歲,病程3~6d;對照組40例,男17例,女23例,年齡25~67歲,平均年齡(39.5±5.3)歲,病程3~7 d。所有病例均符合《中國急性胰腺炎診治指南》中的診斷標準[1],所有患者均有腹脹、腹痛、腸鳴音減弱或消失、惡心、嘔吐、腹部壓痛等。兩組患者在性別、年齡、病情、病程等方面比較,均差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 治療方法 對照組首先給予常規治療,包括①禁食、輸液、胃腸減壓等。②抗生素治療。③維持水、電解質、酸堿平衡。④酌情使用止痛劑。⑤抗休克治療等。然后給予靜脈滴注500 mg氟尿嘧啶,1次/d,連續7 d[2]。并給予抗生素。實驗組常規治療同對照組,同時靜脈滴注奧美拉唑40 mg,2次/d,連續 7 d。

1.3 療效評定標準 根據治療后的癥狀體征及檢驗結果評定。①治愈:癥狀消失,白細胞計數、血尿淀粉酶、血鈣恢復正常,CT檢查胰腺炎癥消退、邊界較清析、胰腺體積基本恢復正常,胰周無積液或僅少許積液。②有效:癥狀消失,血尿淀粉酶仍較正常偏高,血鈣、白細胞計數正常,CT檢查胰腺炎癥消退、邊界較清析、胰腺體積較正常偏大,胰周仍有積液或僅少許積液。③無效:以上指標無明顯變化。總有效率=(治愈例數+有效例數)/總例數×100%。

1.4 統計學方法 所有數據采用 SPSS 18.0統計軟件分析數據,計數資料采取χ2檢驗,以計量資料采取t檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

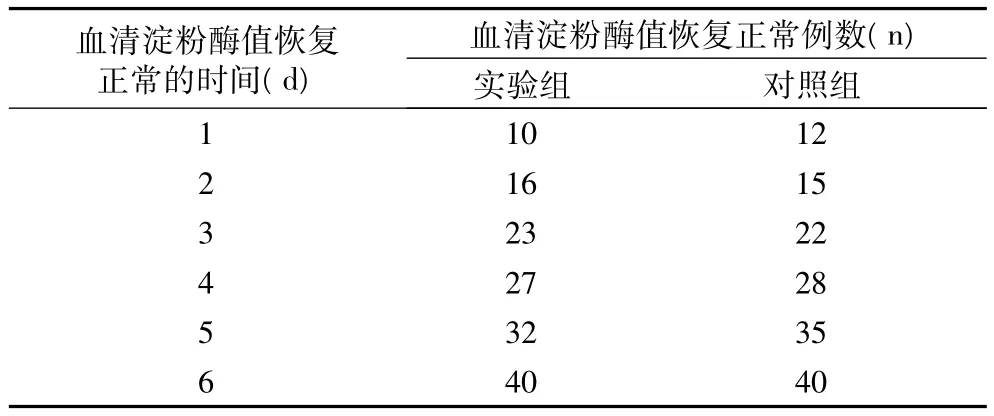

2.1 血清淀粉酶值恢復正常的時間比較 經統計學分析,實驗組血清淀粉酶值恢復正常的時間與對照組比較,差異無統計學意義(P>0.05)。

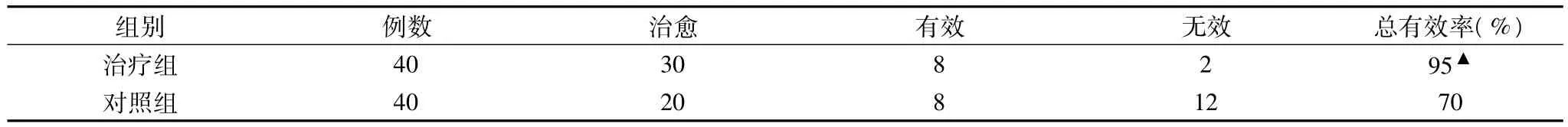

2.2 療效 對照組治愈30例,占75.0%,有效8例,占20.0%,總有效率為95.0%。對照組治愈20例,占50.0%,有效8例,占20.0%,無效12例占30%,總有效率為70%。經χ2檢驗分析,兩組總有效率比較,差異有統計學意義(P<0.05)。治療組療效明顯優于對照組。結果見表2。

表1 兩組血清淀粉酶值恢復正常的時間(例)

表2 兩組患者的療效觀察(例,%)

3 討論

急性胰腺炎是臨床上最兇險的臨床常見的急腹癥之一,病死率高[3],發病因素多而復雜,預后較差。膽石癥、暴飲暴食、飲酒、膽道蛔蟲等易引起急性胰腺炎。急性胰腺炎在診斷過程中容易誤診、漏診,為提高診斷率應詳細收集病史,通過實驗室檢查及影像學檢查確診。研究表明胰酶激活和胰腺自身消化是急性胰腺炎發病初期的細胞內病變,而促使急性胰腺炎重癥化的因素是胰腺缺血、腸道細菌、易位微循環障礙和胰腺感染以及氧自由基損傷等[4]。急性胰腺炎發作時,應及時住院,早期正確而有效地運用內科治療可以使胰腺的分泌有效抑制、存活率提高、并發癥減少、顯著改善預后。奧美拉唑是胃壁細胞的質子泵阻滯劑,可抑制胃酸分泌,作用效果強而持久,該藥可特異性地、有效地抑制食物和應激狀態刺激引起的胃酸分泌以及基礎胃酸的分泌,即阻止了胃酸引起的胰腺高分泌狀態,可使胰腺外分泌減弱或消除,以達到治療胰腺炎的目的。奧美拉唑進入血液后,血漿蛋白結合率達95%,30 min即達到血漿峰濃度,吸收迅速。5-FU是一種抑制S期細胞的特異性藥,是指氟取代尿嘧啶5位上氫的一種衍生物[5]。此藥的作用機理為:它在細胞內轉化為脫氧核糖尿苷酸,然后抑制細胞內胸苷酸合成酶轉化為胸苷酸,從而干擾DNA的合成。

本組資料顯示奧美拉唑治療急性胰腺炎比氟尿嘧啶更能迅速改善各項指標,可使腹脹明顯改善,胃腸減壓時間明顯縮短,降低并發癥的發生率,同時能緩解癥狀和體征,提高總有效率。因此奧美拉唑治療急性胰腺炎,療效更佳,值得臨床推廣。

[1]中華醫學會消化病學分會胰腺疾病學組.中國急性胰腺炎診治指南(草案).胰腺病學,2004,4(1):35-38.

[2]錢鋮,劉明東,李運紅.急性胰腺炎450例臨床特征和診治分析.東南大學學報.醫學版,2008,27(1):46-50.

[3]劉允怡,賴俊雄,劉曉欣.急性壞死性胰腺炎治療的發展.中國微創外科雜志,2009,9(4):289-291.

[4]楊明.中西醫結合治療急性胰腺炎32例.現代中西醫結合雜志,2008,17(29):4719.

[5]彭衛,陳曙,梁利球.急性胰腺炎從瘀論治概況.時珍國醫國藥,2006,17(2):272-274.