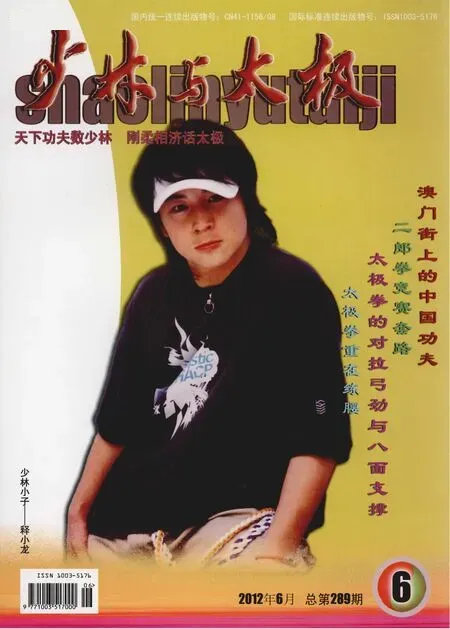

神拳金臺

文/羅 蘭

神拳金臺

文/羅 蘭

一 藝成覓仇家

太陽像個大火球掛在空中,陽光炙烤著大地,一絲風也沒有。路邊的花草曬蔫了,無精打采地低下了頭。路上的行人個個滿頭大汗,顯得煩躁不安。蟬兒在樹上拼命叫著。

突然,官道上一陣急促的馬蹄聲傳來,一陣陣行人的驚呼駭叫夾雜著健馬嘶鳴聲充斥在這沉悶的空氣中,平添了幾分恐怖。只見一紅衣女子騎在一匹棗紅馬上,似一片紅云飄閃,手中狂揮馬鞭抽打著道上的行人,口中喝叱連連地催馬疾馳。

“呔!快給我閃開!”

喝叱中,女子已“啪啪”兩鞭抽向了路道中的一位布衣青年。布衣青年聞聲之際,右側后方已有一條鞭影旋繞至胸前。他不由心中一股怒氣上涌,毅然沉步佇立不動,丈余長的皮鞭迅疾在布衣青年身軀上繞纏兩匝。女子喝聲“滾開”,猛力往右扯拽。

然而,布衣青年佇立于地上竟似立地金剛一般,任憑馬鞭急扯卻是紋絲不動。此時,女子胯下之馬則從布衣青年身側而過,疾馳而過的駿馬沖勢未減。馬上的女子再度抖手欲收回卷纏在布衣青年身軀上的馬鞭,然而她不但未能收回馬鞭,反而被馬鞭扯住身軀往后仰倒,險些墜馬,幸而松開馬鞭才止住墜勢。

紅衣女子驚呼一聲,急扯韁繩,棗紅駿馬一聲急鳴人立而起,連連倒退數步才止住沖勢。

紅衣女子雖未曾落馬,但已驚得花容失色,掉轉馬身的一剎那,聲音有些變調地怒叱道:“大膽狂徒,竟敢阻擋本姑娘的去路,還……還敢拉住本姑娘的馬鞭。你想找死啊!”

青年聽到女子的罵聲,解下纏在身上的馬鞭拿在手中,緩緩地抬起頭來朝馬上女子望去。只見她年約十五六歲,粉臉泛紅,汗水微滲,剪水般的大眼憤怒圓睜,小巧瑤鼻下的一張櫻桃小嘴緊抿著,一身紅色的衣衫把她映襯得更加嬌美。如此一位嬌媚姑娘,怎會是蠻橫霸道之人呢?

青年繼而回頭望向來路,只見遠方道途中,尚有一些人正由地面爬起身來,還有人正不停地拍打著衣衫上的泥土,一片怨聲載道。布衣青年的臉色頓時凝重起來,雙目寒光凜凜地盯著紅衣女子,沉聲指責道:“姑娘,繁華城邑的道途中往來行人眾多,姑娘豈可不顧行人安危而縱騎疾馳?萬一不小心撞踏行人,豈不立有性命之危?而且姑娘蠻橫無理,揮鞭傷人,你不但不引咎自責,竟然還責怪我擋你的路!”

這紅衣女子是驕橫慣了的,初見布衣青年那如利劍般的目光時心中不由得打了一個激靈,當發現青年身著布衣時頓時大怒,怒聲呵斥道:“大膽狂徒,竟敢指責本姑娘,你去死吧!”怒罵聲中猛扯馬韁,一聲嘶鳴劃破空際,棗紅馬人立而起,一雙鐵蹄踏向青年的頭頂。

布衣青年一閃身到了馬身后五尺之外,就在馬蹄踏落的那一瞬,驟然抖出了手中長鞭,丈余長的馬鞭“呼啦”一聲響,鞭梢卷住了紅衣女子的纖腰。“哎呀!”驚呼之際,紅衣女子來不及伸手抓拉馬鞭,身軀已被一股強勁之力彈抖而起,連人帶鞭脫鞍飛起,朝著道旁的一片洼澤水塘墜落。

“撲通”一聲,洼澤中立時響起了“哎喲……咳咳咳……”被水嗆著后的咳嗽聲。紅衣女子墜落洼澤水塘那一刻,水花和爛泥朝著四面飛濺,水浪一分即合,幾口污水直嗆得紅衣女子咳嗽不止。她在渾水和污泥中掙扎不停,搞得渾身爛泥,蓬頭垢面狼狽不堪。繼而,恐極尖叫之聲轉為痛哭之聲。

站立于官道圍觀的行人眼見這個刁蠻的姑娘受到應有的懲罰,頓時發出了一陣開心的大笑,指指點點地對著污泥中的姑娘評頭論足。紅衣女子在眾目之下,悲憤、羞愧、委屈、狼狽,這一切是她長這么大第一次品嘗到的,頓時傷心無比地慟哭低泣了起來。

官道那邊又傳來了一陣急促的馬蹄聲,三匹快馬沖了過來。離人群還有十余丈遠的時候,響起了一位略帶蒼老卻雄厚的聲音:“吳公子,快攔下那人,老夫先去救小姐。”

聲響影起間,只見一位五旬老者由馬背上縱身而起,凌空掠往洼塘而去。另一位年約二十的青年怒喝道:“小子,你真是活得不耐煩了,竟敢在太歲頭上動土。”聲未了,策馬猛沖撲向布衣青年。

布衣青年探手從地面抓起了兩枚石子,迎著奔來的馬首打出。

石塊破空呼嘯間,“卟”的一聲嵌入了馬眼。馬兒慘烈狂嘶,猛然立起,繼而前蹄踏地后蹄彈跳。如此反復顛簸之下,馬背上的青年脫鞍彈升而起,“啊呀!啊呀!”地怪叫著手舞足蹈地凌空飛過了布衣青年的頭頂,好在他的身手不弱,人在空中猛地收膝入懷,轉體兩圈后穩住身形落地。

就在此時,老者也已飛掠至紅衣姑娘的頭頂上方,一伸手抓住了她的右手,一聲清嘯向旁斜掠飛向官道。但是,老者轉身之后人在空中,雙腳已無借力之處,加上又要手拉一人,于是身形急速下墜,眼看又要落入那片洼澤水塘內。

只見他雙臂猛然往下一振,左腳尖一點右腳背,借力向上縱身,整個身軀暴升而起,斜掠一丈往地面的一處凸起石尖上落腳借力,身軀再度縱起,拉著紅衣女子穩穩當當地站立到了官道上。

等候在道上的那位婢女打扮的姑娘跑了上去:“小姐!你受委屈了。”

紅衣女子滿臉滿身都是污泥,樣子狼狽不堪,只是一個勁兒地抽泣不止。老者吩咐道:“小箐,快送小姐回去換洗。”

小箐答應一聲,將紅衣女子扶上了自己的那匹馬,手牽韁繩往官道而去。馬背上的紅衣女子抽泣著回頭對老者說道:“萬叔叔,你要把那小子給我捉回來,我要讓他死得更難看。”

老者對布衣青年道:“這位少俠,老夫雖不知少俠為何與小姐沖突,也不知是非過錯如何,但是少俠乃堂堂七尺男兒,豈可如此毫無度量,將她拋入泥塘。欺負一個小女子,這樣的事傳到江湖中,豈不有損少俠名聲?”

布衣青年打量了老者一會,語音冷冷地道:“哼哼,在下對她如此薄懲,已經是輕饒她了。在這往來行人眾多的官道上縱騎狂馳、揮鞭亂抽,視人命如草芥,如遇婦孺老者避讓不及喪身鐵蹄之下,請問前輩當如何向其家人交代?前輩如果是個明理之人,理當規勸那位小姐而不是責怪在下。在下還有要事在身,失陪了。”

布衣青年轉身正欲離去,那位青年怒聲喝道:“臭小子你給我站住,你以為今天的事可以這么一走了之?”

“你想怎么樣?”布衣青年聞言轉身,冷冷地問了一句。

“束手就擒,跟我回去向我表妹賠禮道歉!”

“我要是不去呢?”

“你找死……”青年“呼啦”一聲騰空而起,怒吼著飛腿踹向布衣青年。霎時,空中全是連環翻飛的腳影,似一張大網罩下。

布衣青年鼻孔中哼出一聲冷笑,身軀疾斜飄忽間看不出他是如何出手的,右手已緊緊扣住了飛踹而至的一只腳踝,借勢把那青年懸空飛舞。

“少俠手下留情!”

老者疾呼為時已晚,布衣青年已將那青年脫手甩出,隨著一聲慘叫,一條黑影似隕石般朝泥塘中墜落,“撲通”,泥漿四射飛濺而下。

老者顧不得與布衣青年爭辯,飛身掠向泥塘去救那落水之人。布衣青年轉身而去,瞬間消失在官道的盡頭。

傍晚時分,夕陽西下,余暉似火,火紅火紅的晚霞映紅了半邊天,映照著西邊的群山,將一座豪宅莊院涂染得一片霞紅,給人一種神秘而玄幻的感覺。

莊院大門外的空地上,佇立著布衣青年。他仰頭凝望著莊院大門上的對聯,看著“韓家莊”三個字怔怔地發呆。門內走出一個人來,看著布衣青年,問道:“請問這位小哥,你有什么事嗎?”

布衣青年喃喃自語似的問道:“這莊院的主人可是叫韓振南?”

“這里的莊主正是威震武林的韓振南!不知……”

布衣青年不等對方把話說完,抬步就往莊內走去,剛至大廳外的院壩時,身后大呼小叫的聲音驚動了廳內的人,立即有兩人跨出廳門,呵斥道:“什么事大呼小叫的?”

呵斥之人正是晌午時被布衣青年拋到泥塘中的青年。他見仇人尋上門來,驚得一時說不出話來。布衣青年朗聲說道:“我是來找韓振南的,請他出來吧。”

門內跑出一名女子,看到布衣青年,怒聲喊道:“爹!就是這個小子欺負你女兒的。”

韓振南跨出大廳,一眼望見布衣青年氣宇不凡,雙目間布滿了仇恨,而且對他直呼姓名,心中有些詫異,問道:“少俠找老夫不知有何事?”

“你就是韓振南?”

“大膽,我姨父的大名豈是你這乳臭未干的小子能直呼的嗎?”青年在旁邊忽然插嘴呵斥起來。

韓振南舉手示意青年住嘴,一臉嚴肅地道:“這位少俠目含仇恨之火,語氣又是這般生硬,不知你究竟是誰。老夫我一生好像沒有與誰結下不可化解的梁子。”

“哈哈……哈哈……你大概是殺人太多,無法記清了吧!貝州金嘯天這個名字,你該熟悉吧?”布衣青年冷笑著問道。

韓振南心頭一震,一臉驚疑之色,道:“金嘯天?你是金嘯天的兒子金臺?”

“哈哈,你終于想起來了,在下正是金臺,今天特來找你報殺父之仇!冤有頭,債有主,我不想傷及無辜。你選個地點,咱倆自行解決吧。”金臺說完轉身就走。

“少俠留步!”

金臺聞言停住腳步,回頭望向說話之人,正是晌午所見的那位老者。

老者朝金臺一抱拳,道:“金少俠,老夫萬千里有一事想與少俠言明。當年金嘯天金大俠之死老夫也在場,其實與我家老爺沒有多大的關系。冤家宜解不宜結,少俠何必要冤冤相報呢?”

“呵,原來是來尋仇的啊!臭小子,你也太不自量力了吧,憑你那兩手三腳貓的功夫也敢來……”

“吳楓,你給我住嘴。”韓振南怒聲喝叱青年,“我平時是怎么教導你們的?對人對事要多謙遜禮讓。還有你鳳嬌,一個女孩子一點沒有女孩子的樣子,刁蠻任性,專橫跋扈,今天的事你一回來我就知道是你闖的禍。當年你哥哥不聽我的話,到處惹事生非,結果被路見不平的金嘯天失手打死。我為了替兒子討回個公道去找金嘯天,其實我知道是自己兒子的錯,就是一口氣不順,想找他出出氣就算了,誰知,誰知,金嘯天他,他是個血性男兒,竟然自殺身亡!”

“你胡說!”金臺怒聲指責韓振南道,“你仗著家大業大,仗著有個族弟在朝為官,就橫行鄉里、縱子行兇、欺男霸女。你兒子韓琨在貝州城里強搶民女,并當眾奸污,做下豬狗不如的畜生行為,以至該女含羞咬舌自盡。我父路見不平與其理論,結果韓琨倚恃武功,指使家奴對我父群毆,大打出手中,一名家奴舉棒偷襲我父,那一棒沒有打中我父,卻打在了韓琨的后腦上,貝州城中數十人目睹。你不但不反省自責,卻仗著人多殺了我父親。我發誓要替父報仇,四處尋師學武,今日學成出山,本想血洗你韓家莊,但上天有好生之德,冤有頭,債有主,我不想累及無辜,所以才來約你單獨決斗,了卻你我恩怨。”

萬千里上前道:“金少俠,其實,內中原因你只知一面之詞。當年,老爺聞報少爺在貝州城被打死,悲痛之余也責怪少爺是咎由自取,本來是派人將少爺尸體運回埋葬了事。誰知第二天貝州城中的譚冠峰來找我們老爺,他說你父親揚言要殺了韓家莊滿門,斬草除根以絕世間惡霸。他還挑唆老爺,說:‘你兒子被人活活打死,這口怨氣你就白白地咽了嗎?江湖中人人都在罵你韓振南是個懦夫!’老爺氣不過,就和我一起到貝州找你父親理論,當時我們約的地點是白云寺。老爺與金大俠見面后,沒有提及少爺之死,而是要與你父親比試武功。兩人定下的條件是:如果老爺輸了,一切前嫌不再計較;如果你父親輸了,就要他對少爺之死給個說法。二人在白云寺大戰了三天三夜不分勝負,后來二人惺惺相惜,本欲作罷之時,譚冠峰又來了。他這次來沒跟我家老爺說話,而是對你父親說:‘金嘯天,你好不知羞恥啊!武林中人講的就是一個義氣,韓大俠仁慈讓了你幾招,你卻死皮賴臉地認為自己的功夫與他不相上下,你真給我們貝州武林人士丟臉!殺人償命,欠債還錢,你殺了人家兒子,人家還處處讓著你,你要是男子漢,就應該自裁以謝天下,譚冠峰話沒說完,你父親就突然吐起血來。老爺上前扶住他問是怎么回事時,譚冠峰趁機給了你父親一掌,隨后就跑了。我家老爺此時已是瓜田李下,正在為難之際,你母親上山來了,一口咬定是我家老爺殺了她丈夫。”

金臺聽到這里,心中早就不耐煩了,怒聲道:“哼,解脫之詞怎能自圓其說!我想你是怕了吧!有仇不報非君子,更何況殺父之仇不共戴天。逃避不是辦法,唯一的出路只有面對!”

韓振南微微頷首道:“金少俠,你想怎么樣?”

“老爺,”萬千里剛說出一句,就被韓振南止住。

金臺冷冷地道:“很簡單,咱倆單打獨斗。如果我輸了,從此之后不再找你任何事,我也將隱居深山不問紅塵。如果你輸了,就必須自裁以謝罪。明天,白云寺見!”

金臺言畢轉身而去。韓振南望著金臺遠去的背影,深深地嘆了口氣,對萬千里道:“萬先生,你陪我到書房一敘吧。鳳嬌,吳楓,你二人今天該知道我平時對你們說的話了吧,人的一生中平安才是福啊!江湖中的恩恩怨怨是永遠沒有停息的時候的。如果我死了,你們不許去找金臺尋仇,記住了嗎?”

韓鳳嬌頓時淚流滿面,道:“爹!你武功那么高,是不會輸給那小子的。”

“你知道什么!你爹我閱人無數,難道心中沒有個底嗎?你與吳楓都與他接過手,他有多少斤兩你心中不明白?你與吳楓明天就去為我布置靈堂,萬先生陪我去應戰。”韓振南說罷與萬千里向書房中走去。

翌日,晨曦剛剛劃破黎明前的薄霧,白云寺已展現出它的金碧輝煌、莊嚴肅穆。古剎鐘聲驚起飛鳥陣陣,一位僧人剛打開大門拿著掃帚打掃寺院,院外已佇立著一位布衣青年。僧人驚詫地望著他,隨即立掌打了個問訊:“阿彌陀佛!施主這么早是來上香的吧?”布衣青年哈哈一笑道:“小和尚,不認識我啦?我是金臺啊!小時候常跟你們打架的那個。”“阿彌陀佛!原來是金臺,你不是去學武了嗎。怎么樣,能替父報仇了?”僧人高興地對金臺問長問短起來。

正在這時,韓振南和萬千里來到了寺院外。一見金臺,韓振南抱拳道:“金少俠,讓你久等了。”

“我也是剛到。韓莊主,要不要寺中的方丈做個見證啊?”金臺說著做了個手勢。

方丈得了掃地僧人的通報,走出方丈室來,迎著韓振南道:“阿彌陀佛!韓施主……”

韓振南打斷了方丈的話道:“方丈,今日多有打擾了。韓某今日來了卻十五年前的一段舊賬,還望方丈做個見證。這位少俠就是當年金嘯天的兒子金臺。”

方丈聞言大驚,望著金臺道:“金臺,你就是金臺?你小的時候常在寺中玩耍,后來聽說你去學武要替父報仇,貧僧還以為是小孩子說著玩呢。后來你無故失蹤,你母親到寺中尋找多次,寺中多位僧人出游時也打聽你的消息,卻都音訊杳無。金臺呀,我勸你還是化干戈為玉帛吧。其實你父親的死有些蹊蹺……”

金臺向方丈抱拳一禮道:“方丈,箭在弦上已是不得不發,一切勸解都是無用。當年方丈是看著我父親死的,今天也該讓方丈目睹我是怎樣為我父親報仇的。”

韓振南上前道:“方丈就不用再勸了,人間一切恩怨就在一個‘快意’上。來吧,我們手上見真章吧!”

金臺也不多言,擺了一個“無極含一氣”的樁勢。韓振南見了,心想果然是個行家,口中喝了一聲“好”,也不客氣,滑步抖手就攻了上去。霎時,滿空掌影如織,如虛似幻罩向金臺。

金臺哈哈一笑,平胸插出一掌,頓時千百掌影化為虛無。韓振南出手就失了先招,身軀一閃又變式出招,一口氣攻出了三十余式,均被金臺巧妙地化解。韓振南心中萌動了一絲恐懼,動作頓時就有些僵滯,一疏神,前胸被金臺重重地擊了一掌。

“砰”的一聲震響,韓振南的身軀似斷線的風箏向后飄出,“噔噔”倒退十多步,穩身不住,跌坐于地,隨之“哇”的一聲,噴出一口鮮血來。

萬千里大叫一聲:“老爺!”撲上前去扶住吐血不止的韓振南。①