我國信息經濟學研究的文獻計量分析

●尚新麗,史雙青(鄭州大學 信息管理系,鄭州 450001)

1 引言

信息經濟學的啟蒙思想最早出自1919年美國經濟學巨匠、制度經濟學鼻祖凡勃倫的《資本的性質》。在此之后的40年間,奈特、米塞斯、哈耶克、馬爾薩克、阿羅、西蒙、鮑莫爾、里斯曼和皮克勒等學者分別從不同角度對信息經濟學的啟蒙思想做出了貢獻。[1]到1959年,美國經濟學家馬爾薩克在《信息經濟學評論》一文中首次提出“信息經濟學”一詞,標志著微觀信息經濟學產生。我國對信息經濟學的研究始于改革開放以后,比國外晚了20年。本文旨在從文獻計量學的角度探索經過30多年的發展我國信息經濟學的研究現狀和特點,以期對信息經濟學的深入研究提供一些借鑒與指導。

2 研究方法

論文的基礎研究數據來自中國知網(CNKI)。以“信息經濟學”為檢索詞,以“關鍵詞”為檢索入口,設置檢索文獻日期從1978年1月1日至2011年4月15日,進行精確匹配后對搜錄的2141篇文獻進行去重并刪除會議摘要、高校相關院系介紹、人物專訪、學者介紹、會議紀要、讀編往來等與研究無關的132篇文章后,共獲得文獻2009篇。數據項包括論文的時間和數量分布、論文標題、期刊、報紙、學位論文、被引頻次、下載頻次、基金支持率等。

3 信息經濟學研究態勢分析

根據獲得的數據,本文將從年度數量分布、刊物分布、被引頻次、下載頻次、基金資助級別5個方面對其進行文獻計量學分析,以期洞悉我國信息經濟學研究現狀。

3.1 文獻年代和數量分布

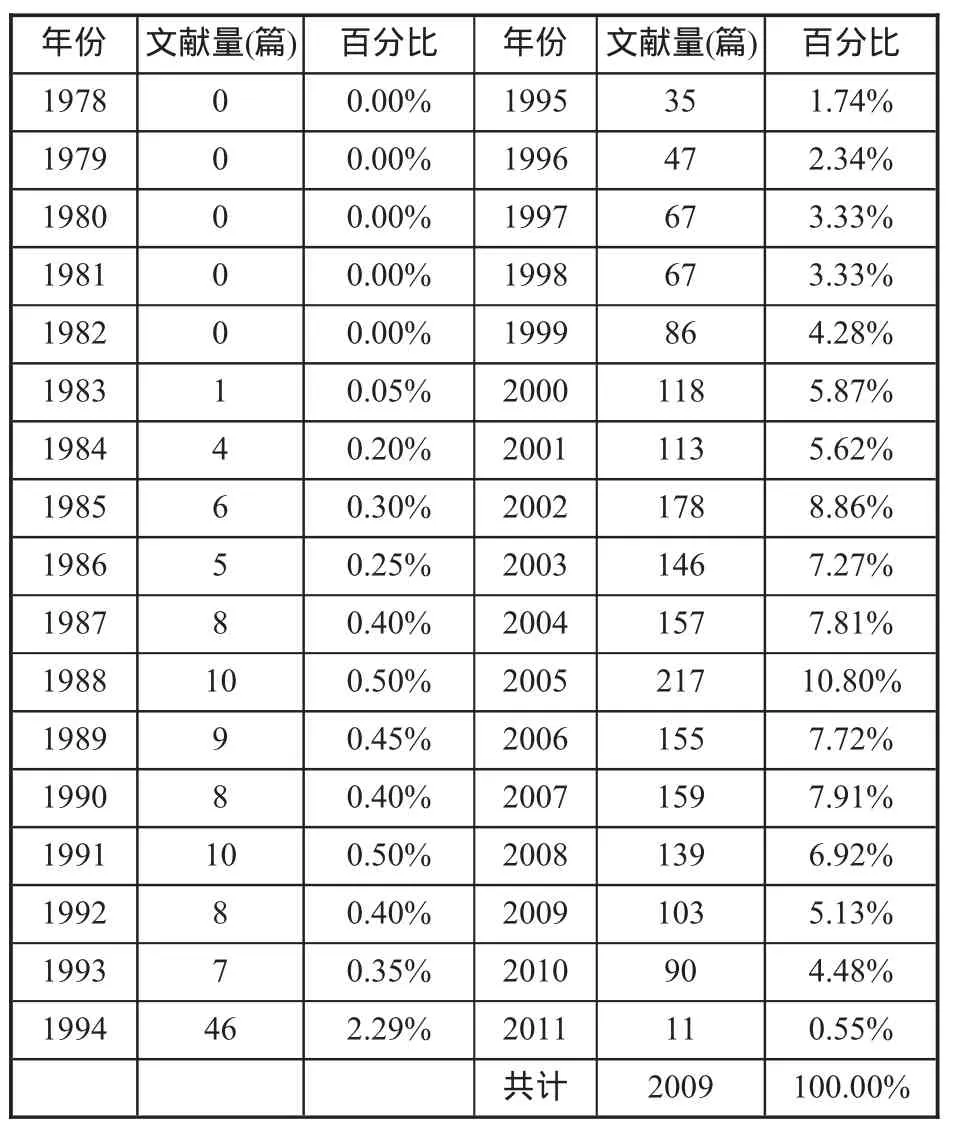

某一時期某領域論文數量的增加速度,在一定意義上說明了這一領域學術研究熱點的理論水平和發展速度,也能在一定程度上反映研究者和實踐者對該領域的重視程度。本次統計共得到2009篇信息經濟學相關研究論文,對其論文發布的年度和數量進行統計,結果如表1和下圖所示。

表1 文獻年代和數量分布

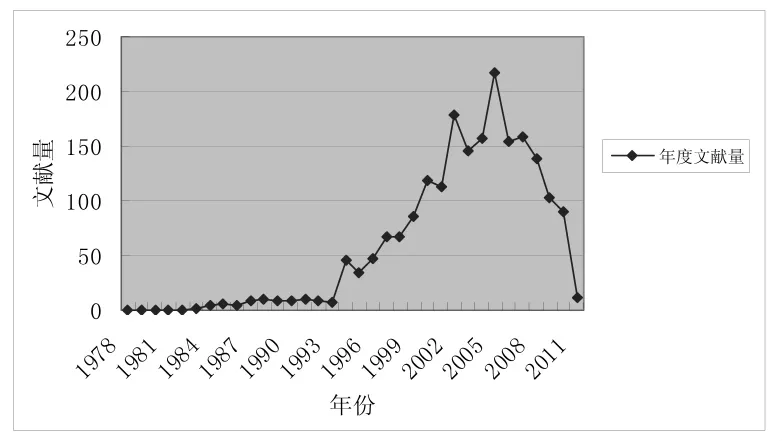

圖 文獻時間變化曲線

從文獻年代和變化曲線可以看出,國內對信息經濟學的研究始于1983年。[2]當年初始文獻量僅1篇,其后10年間,增長曲線始終停留在低水平,年文獻量未突破10篇,表明國內信息經濟學研究在改革開放初期尚處于起步階段,發展較為緩慢,直到90年代中期,信息經濟學的相關文獻才開始穩定增長呈上升趨勢,2005年達到峰值,文獻量達217篇,這10年是信息經濟學研究發展的增長期;2005年后,文獻數量開始下降(2011年的數據由于數據庫收錄不全僅做參考)。究其原因,一方面是由于不同時期學術界有不同的研究熱點,另一方面也是學科發展研究中必然的生長規律,當普遍研究達到一定程度取得峰值后,對相關領域的研究可能向更深入的分支方向發展,在信息經濟學領域里,理論研究達到一定階段后,關于信息經濟學的研究繼而轉向諸如部門經濟學、郵電經濟學等分支方向,以關鍵詞“信息經濟學”作檢索就可能導致文獻無法被檢索到,文獻數量也因此減少。

3.2 文獻刊物、機構分布分析

根據文獻分布的布拉德福定律,將期刊按其刊載某專業論文數量的多寡以遞減順序排列,則可分出一個核心區和相繼的幾個領域。經統計,1978-2011年的2009篇信息經濟學相關文獻分布在990種類型的期刊、報紙以及學術機構博碩士論文庫等相關文獻上。990種類型平均分布文獻為2.03篇,其中超過2.03篇的有181種。根據核心區測定方法,居前75的期刊、報紙和學術機構共有文獻量達687篇,占全部文獻量的34.2%,超過文獻總量的1/3。因此居前75的期刊、報紙和學術機構博碩士論文庫(見表2),可被認為是信息經濟學研究的核心區,是信息經濟學研究的重要情報源。

表2 核心區文獻分布統計

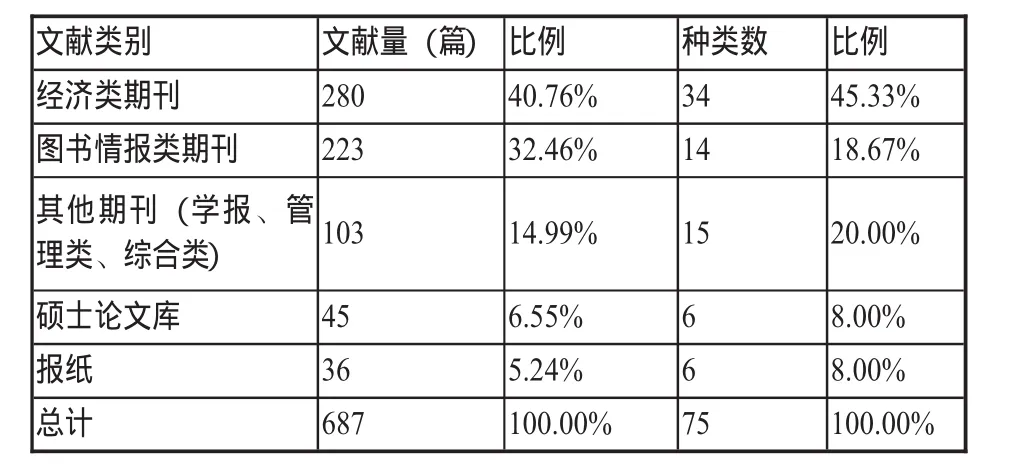

上述核心文獻區可分為如下類型(見表3)。

表3 核心區文獻類型

由表3可知,圖書情報類期刊種類數雖在總核心區僅占18.67%,但載文量幾乎占核心區文獻總量的1/3,與占核心區總數45.33%的經濟類期刊載文量是40.76%相差并不是很大,這說明圖書情報類期刊是我國信息經濟學領域的穩定的情報源,國內學者除將信息經濟學相關文獻發表在種類豐富的經濟類期刊外,圖書情報類期刊是重要的情報源,為信息經濟學研究提供了廣闊空間。

3.3 文獻被引頻次分析

被引頻次能揭示文獻的應用價值、參考價值或學術影響力,被研究者引用越多,表明其對學術交流和學術研究產生的作用越大。[3]根據CNKI檢索工具的被引頻次排序功能,統計得出被引頻次在50次以上的論文11篇,見表4。

表4 被引頻次〉50次的文獻統計

由上表可以看出,這11篇高被引頻次論文均發表在2003年以前,這是因為學術界對論文的引用存在時滯。普賴斯關于“科學論文發表后的2年才能達到被引用的最大值”的理論也從側面說明了論文的被引頻次年代分布狀態是遠期高于近期。[4]根據被引頻次和文獻發表時間,可知錢穎一、符紹宏等作者在信息經濟學研究領域起到重要的引領作用。錢穎一教授的《理解現代經濟學》一文被引高達186次,文章系統闡述了現代經濟學的理論分析框架,即經濟人假定、參照系、分析工具,并基于此解釋了現代經濟學與數學的關系,澄清了某些對經濟學誤解的觀點,論證了用現代經濟學分析中國的經濟改革的必要性和意義。[5]

3.4 文獻下載頻次分析

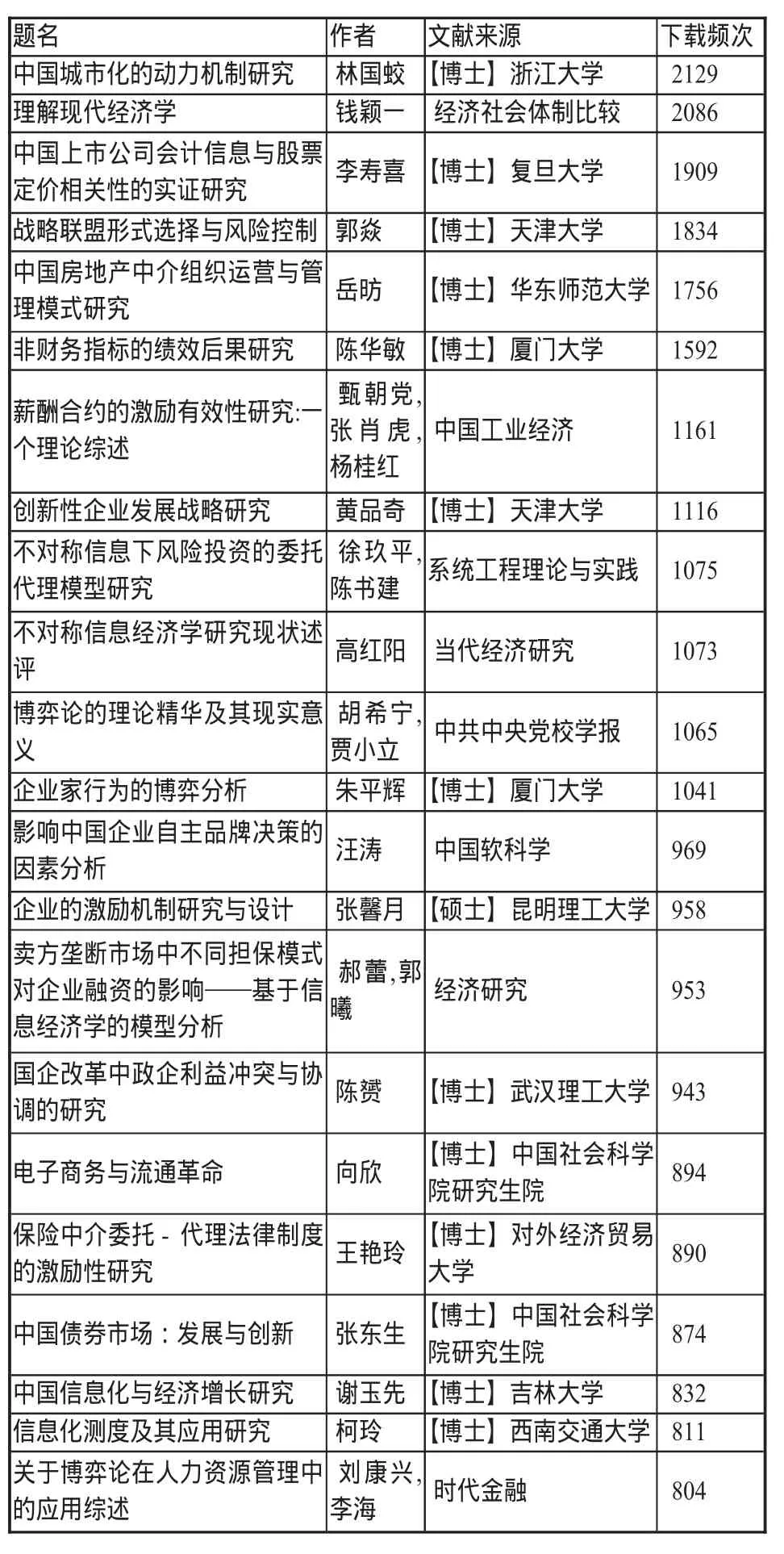

下載頻次的意義在于文獻下載量能在第一時間對期刊和文獻的利用情況作出客觀的反映。根據CNKI檢索工具的下載頻次排序功能,統計得出CNKI總站(不包括各大學鏡像站點)的下載頻次在800次以上的論文22篇,見表5。

表5 下載頻次〉800次的文獻統計

從表中可以看出,在22篇高下載頻次論文中,博士論文13篇,占總數的59.09%,期刊論文8篇,占到36.36%。林國蛟、錢穎一、李壽喜等作者的文獻傳播十分廣泛,被關注度極高。其中下載頻次最高的一篇文獻下載次數達2129次,可見具有較高的學術價值、原創性、新穎性和影響力。該論文作者林國蛟運用發展經濟學、區域經濟學、制度經濟學、信息經濟學以及相關的經濟學前沿理論,以我國城市化實踐為背景,進行理論與實證相結合的分析而最終獲得對城市化的動力機制,并借此對中國城市化發展的問題進行探討。

3.5 基金資助論文分布

基金資助論文是指由國家各級政府部門、各類基金組織和事業單位提供科研經費而產生的研究論文,代表著某研究領域內新動向、新趨勢,具有較大的難度和較高的水準,受到研究人員的普遍關注與重視。基金論文級別的高低與論文研究水平高低雖無必然的相關性,但可從側面反映該學科所受資助基金的主要來源,以及該學科在科學研究中所受的關注程度。據統計,有關信息經濟學的研究文獻共有125篇獲得基金支持,占文獻總量的6.22%。共涉及基金項目33項,其中國家級基金項目91篇,部級基金項目9篇,省市級基金項目24篇,校級基金項目1篇。在所有獲得基金資助的文獻中,國家級基金資助的文獻占到72.8%,這表明我國政府對信息經濟學的研究已開始投入較大的支持力度,引導著學界對信息經濟學領域的關注和研究。

4 結語

通過上述分析,可得出如下結論:我國信息經濟學研究已經由普遍理論研究轉向應用性研究,研究方向向各分支領域發展,表現為論文數量在達到一定峰值后開始呈下降趨勢。我國信息經濟學的相關研究已有了較穩定的情報源,圖書情報類期刊和經濟類期刊是核心區的兩大重要組成部分。