纈草清郁湯治療老年帶狀皰疹40例

馬學偉 苗文麗 陳 虎 張培紅 劉京芳 劉珊珊(河北省中醫藥研究院,河北 石家莊 05003)

帶狀皰疹系由水痘-帶狀皰疹病毒引起的急性皰疹性皮膚病。該病發生突然,皮損為成簇的小水皰,沿單側肢體呈帶狀分布,并常伴有神經痛,年齡愈大,神經痛愈重。此病祖國醫學稱為“蛇串瘡”“纏腰火丹”等。我科自2008年3月至2010年9月采用早期中藥配合西藥治療老年帶狀皰疹患者40例,取得較好的療效。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 所有病例均來源于我院皮膚科門診,共78例,按隨機數字表隨機分為兩組。治療組40例,女18例,男22例,年齡60~78歲,平均(65.12±10.36)歲;患病部位:頭面部9例,軀干部 25例,上肢 6例;病程 1~7 d,平均(3.05±1.35)d。對照組38例,女18例,男20例,年齡61~80歲,平均(66.08±10.23)歲;患病部位:頭面部8例,軀干部25例,上肢5例;病程1~8 d,平均(3.22±1.29)d。兩組性別、年齡、患病部位、病程比較無顯著差異(P>0.05),具有可比性。

1.1.1 診斷標準 參照中華人民共和國中醫藥行業標準《中醫病證診斷療效標準》確診為帶狀皰疹。皮膚損害大多為綠豆大小的成簇的水皰,常單側呈帶狀分布,在發病前出現皮膚過度敏感、刺痛或燒灼感,可伴有全身乏力、低熱;疼痛明顯,夜間不能入睡或皮膚恢復正常后仍有疼痛。老年患者常遺留頑固性神經痛,常持續數月或更久。后遺神經痛診斷:皮膚恢復正常后仍然疼痛,時間超過1個月。

中醫證候分類為肝經郁熱型:發病部位皮膚發紅,有燒灼感或刺痛,皰液多,口苦咽干,煩躁易怒,睡眠差,大便干或小便黃,舌質紅,舌苔薄黃或黃厚,脈弦滑數。

1.1.2 排除標準 嚴重高血壓或消化性潰瘍、胰島素依賴性糖尿病或1個月內系統應用皮質類固醇的患者,肝腎功能不全者,以及對阿昔洛韋過敏者。

1.2 治療方法 對照組(阿昔洛韋組):予口服阿昔洛韋片(湖北潛江制藥股份有限公司,國藥準字 H42021763),每次0.2 g(0.1 g/片),每日5次。治療組(纈草清郁湯組):在對照組治療的基礎上加服纈草清郁湯:纈草10 g、紅藤10 g、絡石藤10 g、忍冬藤 20 g、荔枝核 10 g、生地 15 g、川芎 10 g、澤瀉 10 g、丹皮10 g、枳殼 10 g、延胡索 10 g、茯神 15 g、黃芪 30 g。水煎服,日1劑。兩組均以5 d為1個療程,2個療程后評定療效。

1.3 療效判定標準 參照中華人民共和國中醫藥行業標準《中醫病證診斷療效標準》,治愈:皮膚恢復正常,只留色素沉著,無疼痛及其他不適感。好轉:發病皮膚有30%恢復正常,疼痛不明顯。未愈:發病皮膚恢復正常少于30%,仍有疼痛。止痛效果評估采用視覺模擬評分法(VAS)。

1.4 統計學方法 應用SPSS13.0統計學軟件進行t檢驗和χ2檢驗。

2 結果

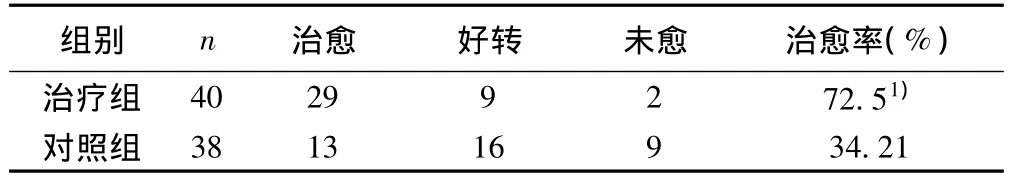

2.1 臨床療效比較 治療組治愈率明顯高于對照組,差異有顯著性(P<0.05)。見表1。

2.2 止痛效果比較 兩組治療后VAS評分與治療前比較均下降,差異有統計學意義(P<0.05);治療組治療后VAS評分明顯低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

2.3 后遺神經痛比較 療程結束后3個月隨訪,纈草清郁湯組發生后遺神經痛2例,阿昔洛韋組發生后遺神經痛9例,兩組比較差異具有統計學意義(P<0.05)。

表1 兩組臨床療效比較(n)

表2 兩組患者治療前后VAS評分比較(s)

表2 兩組患者治療前后VAS評分比較(s)

與治療前比較:1)P<0.05;與對照組比較:2)P<0.05

n組別 治療前 治療2 w后治療組 40 6.39±1.28 2.67±1.431)2)對照組 38 6.23±1.18 3.86±1.711)

3 討論

帶狀皰疹是由水痘-帶狀皰疹病毒引起的一種常見的疼痛性皮膚病,其發病機制是在人體免疫力低下時,潛伏在神經根內的病毒被激活。老年患者于皮疹消退后可遺留頑固性神經痛,常持續數月或更久,被稱為帶狀皰疹后遺神經痛〔1〕。有文獻報道,后遺神經痛平均發病年齡約67歲〔1〕。祖國醫學認為,本病是由內外兩種因素共同導致的一種病證,在內由于患者情志不遂、肝郁日久化火,或濕熱蘊結于內,加之在外毒邪侵襲,兩邪相合,繼而發病。兩邪相搏,經絡受阻,氣血運行不暢,不通則痛。老年人因年齡因素,抵抗力差,臨床上疼痛一般表現的更為劇烈,往往會留下后遺神經痛。此外,患者常會出現其他異常感覺,如局部異常敏感、癢感、蟻走感等〔2〕。該年齡患者大多正氣不足,陰津虧損,氣陰虧虛,筋脈失養,因此,老年帶狀皰疹的中醫治療一般以解毒、清熱、兼以涼血止痛、行氣通絡及扶正為主要治則。有研究認為帶狀皰疹早期可應用小劑量糖皮質激素,以減輕后遺神經痛〔3〕。但許多老年患者患有一些不能使用皮質類固醇的疾病,所以該方法不能發揮作用。我科自擬纈草清郁湯中紅藤、絡石藤、忍冬藤共為主藥清熱解毒、活血止痛;荔枝核、枳殼、丹皮、川芎、延胡索理氣解郁、活血止痛,助主藥加強止痛之功;生地滋陰生津防清熱力大傷津;黃芪補氣扶正固本;茯神、纈草鎮靜安神;澤瀉為使藥,瀉肝經郁熱、助熱外出。全方共奏清熱解毒,理氣活血止痛及扶正之功。該方與阿昔洛韋合用效果優于單純用阿昔洛韋,無明顯不良反應,值得臨床推廣。

1 林志森,楊 勇,李若瑜,等.帶狀皰疹及后遺神經痛〔J〕.臨床皮膚科雜志,2010;39(6):393-4.

2 Tyring SK.Management of herpes zoster and postherpetic neuralgia〔J〕.J Am Acad Dermatol,2007;57(6 Supp1):136-42.

3 周 靜.糖皮質激素在帶狀皰疹治療中的應用〔J〕.皮膚病與性病,2007;29(4):14.