戰略性糧食產品的界定及其流通控制力

馬 松 林, 王 稼 瓊

(首都經濟貿易大學經濟學院, 北京市100070)

一、引 言

自20 世紀70 年代聯合國糧食及農業組織(FAO)提出“糧食安全”的概念以來,糧食安全的內涵隨著時代的發展不斷演化。對糧食安全的研究,從區域(國家、地區)、供求、家庭等不同層次展開。萊斯特·布朗(Lesrer R. Brown)[1]在分析2011 年世界糧食危機的基礎上指出,糧食問題是北非、中東地區動亂的因素之一,糧食開始影響世界,正迅速成為世界政治隱蔽的助推器(The Hidden Driver)。

加入世界貿易組織以來,我國糧食安全形勢發生了深刻的變化。大豆進口規模已經超過國內產量;玉米進口量快速上升,威脅國內玉米產業安全;食用植物油市場被外資占去大部分份額。李孟剛[2]基于國際和國內資源視角,提出了互利合作、多元發展、協同保障的新糧食安全觀和綜合食物安全觀。洪濤[3]從國家、糧食品種、保障體系、空間等方面將糧食安全劃分為不同層次。國內關于糧食安全的研究,由過去側重關注糧食生產環節,逐步擴大到對糧食流通、加工、糧食質量安全等環節的關注。

從糧食及相關產品看,小麥、稻谷等糧食產品安全形勢穩定;大豆及其加工品等產品的糧食安全形勢嚴峻,國內食用油價格波動較大已經反映出這一點。糧食及其相關產品在產業安全水平上存在較大差異,這是本文提出戰略性糧食產品的概念并討論其產業安全的基礎。

二、戰略性糧食產品概念的界定

1. 區分一般糧食產品與戰略性糧食產品的必要性

糧食及其衍生產品在產業安全水平上存在較大差異,這為區分一般糧食產品與戰略性糧食產品提供了必要性。

糧食的種類較多。國家統計局《中國統計年鑒》統計的“糧食”包括稻谷、小麥、玉米、高粱、谷子及其他雜糧、薯類(包括甘薯和馬鈴薯,不包括芋頭和木薯)、豆類。[4]國家糧食局《中國糧食發展報告》統計的“糧食”范圍包括谷物(小麥、稻谷、玉米)和大豆。[5]按照國家統計局《統計用產品分類目錄》三級代碼分類,“01 農作物”中統計的“稻谷”有6 個子品種,“小麥”有3 個子品種,玉米有5 個子品種,谷子有3 個子品種,高粱有4 個子品種,甘薯有3 個子品種,馬鈴薯有2 個子品種等等。[6]

糧食衍生產品主要是指以糧食為原料的糧食加工品和以糧食為飼料的畜牧產品。包括糧食的直接加工品,體現在《統計用產品分類目錄》“13 農副食品,動植物油脂制品”中,如面粉、大米、玉米粉、食用植物油等;以玉米、大豆等為飼料的畜牧業產品,體現在《統計用產品分類目錄》“03 飼養動物及產品”中,如豬肉、牛肉、羊肉、雞肉等肉制品;以糧食為原料的糧食加工類食品,體現在“14 食品及加工鹽”和“15 飲料、酒及酒精”中,如乳制品、餅干、酒類、方便面等;從糧食中深加工提取的化學制品,如淀粉、醇類等;糧食種子,《統計用產品分類目錄》中對不同糧食品種的種子均單獨列為一類。

顯而易見,在我國,上述糧食產品的產業安全水平差異是很大的。僅僅分析“糧食”及其部分加工品的產業安全狀況是片面的,不利于從整體上把握糧食安全水平。從產品角度考察我國的糧食安全水平,可根據社會發展需要將糧食產品分清主次。將糧食產品劃分為一般糧食產品和戰略性糧食產品兩大類,有助于抓住我國糧食安全的核心問題和關鍵環節。

2. 戰略性糧食產品的界定原則

(1)有利于居民小康生活目標的實現。從量的需求上看,戰略性糧食產品的需求量、消費量比較大而且穩定,是滿足居民生活的基本保障。如谷物(小麥、大米、玉米)、大豆等糧食產品具備這些特點。按照我國全面建設小康社會的標準,我國未來的恩格爾系數低于50%,人均蛋白質日攝入量達到75 克。[7]這兩個標準要求糧食產品價格相對穩定,質量有保證,能夠滿足正常的營養要求。

從質的提升上看,肉、蛋、奶等產品消費比例上升,是實現小康生活的重要特征。《中國居民膳食指南(2011)》[8]提出谷類為主,粗細搭配;每天吃奶類、大豆或其制品;常吃適量的魚、禽、蛋和瘦肉;如飲酒應限量等。這涉及到糧食安全中的營養安全問題。

戰略性糧食產品產量、質量、價格的變化,直接影響到居民的正常生活和生活質量。近些年頻發的食品質量安全事件反映了對重點糧食產品質量監控的乏力。從戰略高度認識重點糧食產品,加強戰略性糧食產品的質量監控,可以規范糧食相關產業的發展,保障居民的飲食安全。

(2)有利于糧食和相關產業的長期發展。糧食產品范圍廣泛,涉及到種子產業、農業種植業、飼料產業、畜牧業、食品制造業、農副產品加工業、生物產業等諸多產業的發展。這就需要對糧食產業鏈進行細分,理清附加值高的糧食產品在糧食產業鏈中的位置,抓住糧食產業鏈的關鍵環節和重點產品。這也為區分戰略性糧食產品和一般糧食產品提供了依據。

(3)有利于國家宏觀經濟調控和社會穩定。糧食價格穩定與否關系到國家宏觀經濟全局,關系到農民增收、農業穩定發展,也關系到居民消費價格指數的波動。穩定糧食產量,關系國家糧食安全,也是我國農業發展的重要目標。糧食及其衍生品的價格、數量、質量,對國家經濟和社會穩定有重要影響。

3. 戰略性糧食產品的內涵

目前已經使用的與“戰略性糧食產品”相近的概念有“戰略農產品”和“糧食產品”。

侯云先、林文等[9]提出了戰略農產品的概念,但未明確如何識別和選擇戰略農產品。周開洪、鄧仁根等[10]基于科技創新視角,認為江西省的戰略農產品包括超級稻、生豬、柑橘等。馬述忠、汪金劍等[11]以大豆為例分析了我國戰略性農產品期貨市場的價格發現功能及效率。

目前文獻中使用的“糧食產品”主要指糧食。如朱晶、陳建瓊,[12]徐志剛、傅龍波等,[13]韓元欽[14]等等。

盡管關于戰略研究方面的文獻較多,但關于“戰略”一詞內涵的描述仍然不夠統一。本文不深入探討“戰略”一詞的內涵,但需指出,本文使用的“戰略”一詞具有長期性、計劃性、全局性等內涵。

綜合前文的分析,簡單地講,戰略性糧食產品(Strategic Food Products)是指在居民飲食結構升級、宏觀經濟調控、糧食相關產業長期發展中占據重要地位的糧食產品。

“戰略性糧食產品”這一概念是從產品視角考察糧食安全問題。戰略性糧食產品將消費者(居民)、生產者(農民、糧油加工企業)、管理者(政府、行業協會)等主體聯系起來。研究戰略性糧食產品及其相關產業的安全問題,是研究糧食安全問題的新視角。牢牢掌握住戰略性糧食產品的產業控制力,就能夠抓住糧食安全問題的主要矛盾或矛盾的主要方面,保障我國糧食安全。

4. 戰略性糧食產品的外延

戰略性糧食產品的內涵是相對穩定的,外延則隨時代和地域的不同而有差異,具有動態性特征。

從目前來看,我國戰略性糧食產品主要包括糧食(小麥、大米、玉米、大豆等)和重點糧食衍生產品(面粉、大米、食用植物油、豬肉、牛奶、奶粉等)。這里簡要比較一下中外戰略性糧食產品在外延上的異同點。

張培剛、廖丹清[15]根據20 世紀在全國的調研結果發現,我國居民以秈粳米、小麥、小米為主食,以玉米、高粱、甘薯、大豆等六項為一級輔食,其他米、豆、薯類為二級輔食。

根據《中國統計年鑒2011》的數據分析,在我國居民消費支出結構中,食品支出由高到低依次是肉禽及其制品、糧食、水產品、奶及奶制品、蛋類。其中,對肉類、奶類、食用植物油等產品的消費呈上升趨勢,對糧食的消費呈下降趨勢,反映了我國居民飲食結構的升級。因此,僅僅關注糧食及其直接加工品的安全問題是不夠的,必須進一步關注與糧食相關的衍生產品。

聯合國糧食及農業組織食品價格指數主要關注谷物、油脂、肉類、乳制品、食糖的價格走勢。[16]拉吉·帕特爾的《糧食戰爭》對各國及跨國糧商對玉米、牛肉、大豆等產品的控制進行了重點分析。[17]

根據《美國統計摘要2011》的數據分析,美國居民消費的食品主要是谷物及其制品、面包等烘焙食品,其次是肉、禽、魚、蛋、奶類,肉類中牛肉比重最大。[18]

從以上分析可以看出,戰略性糧食產品在政治、經濟中的作用越來越突出。

三、戰略性糧食產品流通控制力的綜合評價

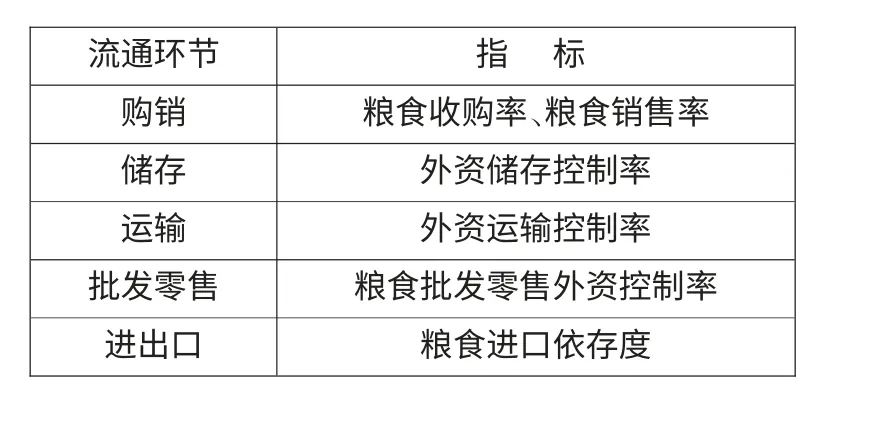

流通控制力,是指外資或本國資本對本國商品和流通業的產業控制力。根據王允貴[19]、李孟剛等人[20]的研究,產業控制力一般指外資或國內資本對本國產業的控制能力。戰略性糧食產品的流通控制力,是指外資或內資對本國戰略性糧食產品的產業控制力。2004 年國務院頒布的《糧食流通管理條例》將糧食流通環節分為收購、銷售、儲存、運輸、加工、進出口等6 個環節。本文根據這6 個環節,討論戰略性糧食產品的流通控制力問題。借鑒李孟剛等人的產業控制力指標,結合糧食流通各環節,本文設計的產業控制力指標見表1。

表1 糧食產品流通控制力指標設計

戰略性糧食產品種類較多,這里重點探討糧食(小麥、玉米、大米、大豆)和畜牧產品(豬肉、奶粉)的流通控制力水平。

1. 糧食的流通控制力

重點考察小麥、玉米、大米、大豆的流通控制力。為保持數據完整,數據的時間范圍從2001 年到2009 年。

戰略性糧食產品流通控制力的指標包括:糧食收購率,即國有糧食企業糧食收購量與糧食產量之比;糧食銷售率,即國有糧食企業糧食銷售量與糧食產量之比;糧食批發零售環節,批發零售外資控制率為外資資本占批發零售業資本的比重;糧食進口依存度,即糧食進口量與糧食產量之比。所用數據來自歷年《中國糧食發展報告》、《中國農村經濟統計年鑒》、《中國物流年鑒》等。

外資儲存控制率、外資運輸控制率為外資在儲存、運輸領域的資本比重,由于數據限制,儲存、運輸環節指標暫未進入評價體系。在糧食批發零售環節,由于各糧食產品未單獨統計,這里僅對糧食批發零售環節外資控制情況作概括說明。根據《2011 中國固定資產投資統計年鑒》中城鎮吸收外資的相關數據,外資在谷物、豆類、薯類批發中的資產控制率不到1.5%,在糧油零售和肉、禽、蛋及水產品零售中的比重都不到1%。

本文重點考察小麥、玉米、大米、大豆在糧食收購、糧食銷售、糧食進口等三個環節的流通控制力,形成了由4 個產品(決策維)、4 個指標(指標維)、9 年(時間維)數據構成的4×4×9 維立體數據。采用王正新、黨耀國、沈春光[21]提出的三維灰色關聯模型,對小麥、玉米、大米、大豆的流通控制力進行動態多指標評價。

三維灰色關聯模型基于時間維、指標維、決策維構建了三維決策系統。三維灰色關聯模型的基本思路是:首先對由基本數據構成的決策系數矩陣進行規范化處理,將各指標統一于極大值極性,在此基礎上構建每個時間段的理想方案和負理想方案。然后,計算各時間段的決策方案與理想方案、負理想方案的灰色關聯度,對各時間段加權后計算出三維灰色關聯度,然后按照各決策方案與理想方案灰色關聯度之和的比重排序,得出各方案的評價排序。

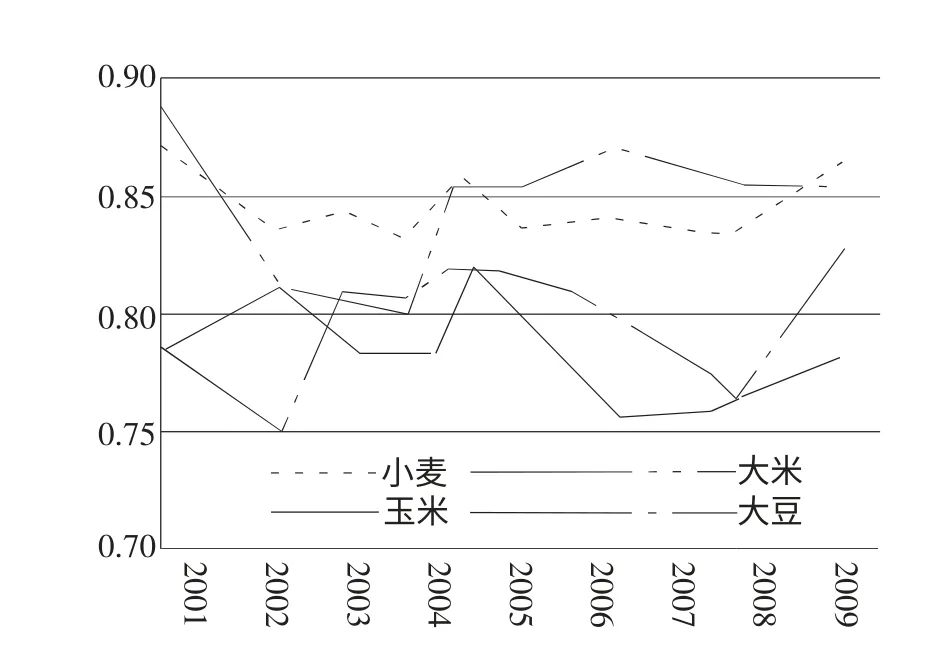

本文將各指標統一于本國視角的控制力,指標值越大,本國產業控制力越強。基于三維灰色關聯模型方法求出的我國2001~2009 年小麥、玉米、大米、大豆控制力水平如圖1 所示。

從圖1 可以看出,加入世界貿易組織后,我國小麥的流通控制力相對平穩,其他品種的流通控制力波動則較大。將時間權重設為1/9,對各糧食品種9 年的控制力加權求和排序后,可以得到各糧食品種的流通控制力排序:玉米(1.2997)、小麥(1.1983)、大米(0.9836)、大豆(0.9555)。2001~2009年,玉米流通控制力高于小麥,主要是因為這一時期玉米進口量較少(2005 年以后才有少量進口),但從動態看,加入世界貿易組織后玉米的流通控制力波動較大。

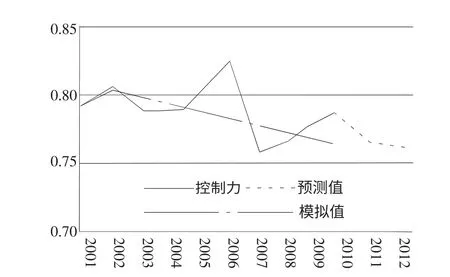

運用GM(1,1)模型[22]和2001~2009 年玉米流通控制力數據進行三年的預測,得到的模型參數a=0.0060,b=0.8097,平均相對誤差為1.5734%。這說明模型精度比較理想。具體預測結果見圖2。

從圖2 可以看出,2010~2012 年,我國玉米流通控制力呈現下降趨勢。這與近幾年我國玉米進口量上升有密切關系,同時也驗證了本文三維灰色評價方法和灰色模型預測的合理性。

總之,在我國小麥、玉米、大米、大豆的流通控制力變化中,小麥控制力比較穩定,大豆的控制力最弱,大米、玉米的波動較大;近些年我國玉米流通控制力下降值得關注。

2. 豬肉、奶粉的流通控制力

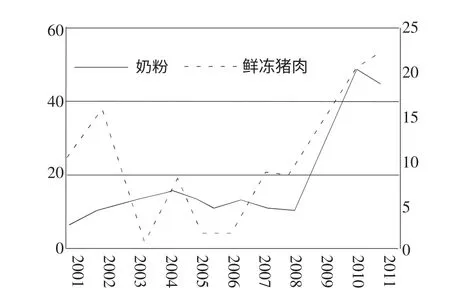

《全國畜牧業發展第十二個五年規劃(2011~2015)》密切關注的畜牧產品,包括生豬、肉牛、肉羊、肉禽、蛋禽、奶牛等。其中,生豬、奶牛屬于戰略性糧食產品。考慮到數據的完整性和可獲得性,這里僅分析鮮凍豬肉和奶粉的進口情況,具體結果見圖3。

從圖3 可以看出,2001~2007 年,我國奶粉和豬肉進口規模相對穩定。2008 年,三鹿奶粉事件給國產奶粉造成沉重打擊,導致以后年份進口奶粉增速加快。

圖1 “入世”以來我國糧食的流通控制力水平

圖2 我國玉米流通控制力的走勢及預測

圖3 我國奶粉和鮮凍豬肉進口走勢①

但近些年進口奶粉質量問題也屢有報道,這說明我國奶粉產業的質量安全隱患需要從規范產業發展角度加以解決。“瘦肉精”、“地溝油”事件給相關行業和社會帶來巨大沖擊。食品行業的質量安全問題長期得不到解決,將會嚴重削弱我國食品產業的競爭力和流通控制力。

四、提高戰略性糧食產品流通控制力的政策建議

1. 完善戰略性糧食產品的流通支持政策

鑒于戰略性糧食產品在居民飲食結構升級和糧食安全中的重要性,應積極制定戰略性糧食產品的流通支持政策,提高我國戰略性糧食產品的流通控制力。

在流通支持政策的內容上,要加強對戰略性糧食產品的質量監控和品牌培育。考慮到當前食品質量安全問題形勢嚴峻,要出臺措施規范肉、禽、蛋、奶等產品相關行業的市場秩序,完善食品行業標準,確保食品質量及安全。加大對各地區糧油龍頭企業的支持力度,培育有競爭力和公信力的糧油品牌和肉類品牌,提高我國戰略性糧食產品的流通控制力。

2. 完善戰略性糧食產品流通市場準入政策

在世界貿易組織規則下,結合實際制定我國戰略性糧食產品的市場準入政策,確保戰略性糧食產品的流通安全。

2002 年發布的《外商投資產業指導目錄》中,糧食儲藏屬于鼓勵類的投資領域;附件中糧、棉、植物油、食糖等產品的批發、零售、物流配送屬于限制類產業。2011 年修訂的《外商投資產業指導目錄》中,糧食收購及糧食、植物油等產品的批發、零售、配送屬于限制類產業。這些舉措將有利于戰略性糧食產品的產業安全,但其實施細節需要進一步明確。

3. 加強對戰略性糧食產品中薄弱品種和薄弱環節的監管

薄弱品種是指內資控制力較弱的戰略性糧食產品,如大豆、玉米等。種子的培育和流通需要予以規范;玉米進口規模擴大的趨勢需要引起重視。

薄弱環節指內資控制力較弱的流通環節,如加工和零售。糧食加工行業集中度低,多數企業規模小,對糧食產品質量和市場秩序有消極影響。零售環節外資比重較高,內資企業競爭力有限,需要加強監管。

4. 大力培育有國際競爭力的糧食流通企業

我國國有糧食流通企業還帶有明顯的地域分割特征,在國內市場國際化的背景下,培育有國際競爭力的糧食流通企業,才能夠與外資流通企業在同一層面上展開競爭。要采取措施支持國有糧食流通企業“走出去”,在全球市場配置資源,實現國內、國際市場互動,通過提升自身的國際競爭力來獲得戰略性糧食產品的流通控制力。

五、總結及研究展望

本文研究的主要目的是相對嚴格地界定戰略性糧食產品的內涵及外延,并提出相關政策建議。對戰略性糧食產品流通控制力的討論,說明了戰略性糧食產品外資控制的嚴峻性。

探討戰略性糧食產品的產業安全問題,是從產品角度對糧食安全研究問題的細化。受數據限制,暫未對戰略性糧食產品流通的各個環節進行全面的控制力評價。今后研究的主要方向在于,深入研究戰略性糧食產品各環節的流通控制力,在全球糧食產業鏈背景下深入探討戰略性糧食產品外資控制的動態變化,系統提出保障我國戰略性糧食產品流通安全的政策建議。

*本文系首都經濟貿易大學研究生科技創新資助項目“糧食加工業的突變發展研究”(項目編號:CUEB2010509)的部分成果。

注釋:

①根據歷年中國奶業年鑒、中國農業統計年鑒和海關統計數據整理。

[1]Lesrer R. Brown.The New Geopolitics of Food [J].Foreign Policy Journal,2011(4):54-63.

[2]李孟剛.樹立新糧食安全觀 維護我國糧食安全[J].中國國情國力,2009(11):6-10.

[3]洪濤.確立新的糧食安全觀念[J].糧食科技與經濟,2010(1):8-9.

[4]國家統計局.中國統計年鑒[EB/OL].[2012-06-11].http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2010/indexch.htm.

[5]聶振邦.中國糧食發展報告[M].北京:經濟管理出版社,2010:157-159.

[6]國家統計局.統計用產品分類目錄[EB/OL].[2012-06-10].http://www.stats.gov.cn/tjbz/tjycpflml/.

[7]國家統計局小康研究課題組.全國人民生活小康水平的基本標準[EB/OL].(2002-12-30)[2012-06-11].http://www.china.com.cn/chinese/zhuanti/254476.htm.

[8]中國營養學會.中國居民膳食指南(2011)[M].西藏:西藏人民出版社,2010:4-60.

[9]侯云先,林文,等.WTO 下戰略農產品適度保護博弈分析[J].農業系統科學與綜合研究,2005(5):161-165.

[10]周開洪,鄧仁根,等.基于科技創新視角下江西戰略農產品定位研究[J].鄉鎮經濟,2009(9):23-27.

[11]馬述忠,汪金劍,等.我國戰略性農產品期貨市場價格發現功能及效率研究——以大豆為例[J].農業經濟問題,2011(10):20-28.

[12]朱晶,陳建瓊.稅費改革對我國主要糧食產品競爭力的影響分析[J].中國農村經濟,2005(10):63-69.

[13]徐志剛,傅龍波,鐘甫寧.中國主要糧食產品比較優勢的差異及其變動[J].南京農業大學學報,2000(4):113-116.

[14]韓元欽.糧食產品剪刀差的存在形式、成因和對策[J].農業經濟問題,1993(8):31-37.

[15]張培剛,廖丹清.20 世紀中國糧食經濟[M].武漢:華中科技大學出版社,2002:48-153.

[16]聯合國糧農組織食品價格指數[EB/OL].[2012-06-11].http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/zh/.

[17]拉吉·帕特爾.糧食戰爭:市場、權力和世界食物體系的隱形戰爭[M].北京:東方出版社,2008:4-35.

[18]Census Bureau. Statistical Abstract of the United States:2011 [EB/OL].[2012-06-01].http:// www. census.gov/prod/www/abs/statab2011_2015.html.

[19]王允貴.產業安全問題與政策建議[J].開放導報,1997(1):27-32.

[20]李孟剛.產業安全理論研究[M].北京:經濟科學出版社,2006:227-229.

[21]王正新,黨耀國,沈春光.三維灰色關聯模型及其應用[J].統計與決策,2011(15):174-176.

[22]劉思峰,黨耀國,等.灰色系統理論及其應用[M].北京:科學出版社,2010:146-166.