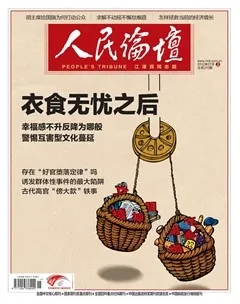

存在“好官墮落定律”嗎?

不少腐敗分子初為官時,確乎能勤懇敬業,可是居官既久,往往便迷失了方向,結果一個公眾眼中的“好官”就這樣“交待”了。難道說,真的存在一個“好官墮落定律”嗎?

以史為鑒:古代中國好官兒變壞實是在劫難逃

官員在社會政治生活中不可或缺,在構建秩序和推動社會發展方面更是重要。古代帝王也深知這個道理,漢代帝王就宣稱“與良二千石治天下”。二千石者,郡守之代稱也,級別相當于如今的省級領導。在古代帝王們看來,“省級”地方官員是其治平天下的關鍵,把這些地方大員管理好了,就可保天下無虞。這種政治智慧凝聚成為一個傳統政治理念——“明主治吏不治民”,流傳廣遠。

儒家文化對這樣的好官是極為贊許和極力推崇的,這里體現著儒家文化的最高人生理想:內圣外王。就是說,人生在世,在道德修養方面要達到圣人的境界,在社會政治實踐中實現圣人向往的王道政治。儒家文化認為這是人們的最佳生涯規劃。在這樣的政治文化培育下,中國歷史上確乎出現了不少的好官。有能仗義直言批評皇帝的諫官,有打擊豪強秉公執法實施仁政的清官,甚而有人能為民請命,不惜一死。

然而,從另一個方面看,歷史上的貪官為數也不少。其中不乏兩榜出身的才學之士,也有初為官時亦曾恪盡職守,久之便會貪腐起來。對于這一點,明朝開國皇帝朱元璋最為感慨:“朕自即位以來,法古命官,布列華夷,豈期擢用之時,并效忠貞,任用既久,俱系奸貪。朕乃明以惠章,而刑責有不可恕。以至內外官僚,守職維艱,善能終是者寡,身家誅戮者多。” 意思是說:我自即位做皇帝以來,效法古人任命官員,將他們派往全國各地。沒想到剛剛提拔任用的時候,這些人能恪盡職守,忠君守法。可是當官當得久了,全都奸佞貪污。我嚴格執法,決不輕饒。結果是朝廷內外大小官員,越發難于安于職守,善始善終者很少,被殺的卻很多。在中國歷史上,朱元璋治吏之嚴酷是出了名的,曾頒布《御制大誥》(及“續編”、“三編”),力主對貪官法外用刑,民間亦有“剝皮實草”之說。可是有明一代吏治之壞,卻極大地出乎朱皇帝之預料。原因何在呢?概括而言,依照唯物史觀,在權力私有的時代,擁有權力即分享利益。大小官員們無不置身于君主政治體制之內,他們權勢在握,想不貪也難哦。

刨根問底:當代中國好官兒變壞事出有因?

時光荏苒,斗轉星移,在當代之中國,類如朱皇帝感慨的這種狀況也有顯現。歷史的現象不可簡單比照,但以史為鑒,抑或值得我們思考。通過一些大家熟知的典型案例,我們發現,有不少腐敗分子初為官時,確能勤懇敬業,卓有政績而深得公眾贊許。可是居官既久,往往便迷失了方向,把持不住,收受賄賂、賣官鬻爵,結果一個公眾眼中的“好官”就這樣“交待”了。難道說,真的存在一個“好官墮落定律”嗎?凡是好官全都注定了在劫難逃?

愚以為,這種狀況似乎不能簡單地認為就是“定律”或是命中注定。20世紀50年代以來的中國社會,無論是國體、政體、社會生產方式,還是人們的生活方式等等,與古代中國相較,都發生了根本性的變化,政治權力的公有屬性決定了利益分配的公共性,取代家天下的是共和國和“人民翻身當家做主人”。這就從根本上杜絕了古代貪官“在劫難逃”的歷史宿命。那么,為什么近幾十年,好官墮落的現象越發引人注目呢?為此需要做兩方面的分析,從官場文化和官員自我認知層面追根溯源。

法制建設相對缺位可以視為“好官墮落”的客觀緣由

從官場文化看。政權的獲取與建設相互關聯卻又分屬于不同的層面,從革命黨向著執政黨的轉換需要經驗的積累和政治實踐過程。其間,政策調整與管理方式的變化自是題中應有之義,這樣的政治智慧,兩千年前漢儒賈誼就曾做了明確的表述:“夫并兼者高詐力,安定者貴順權,此言取與守不同數也。”意思是奪取政權靠的是智謀和實力,管理國家構建秩序靠的是調節與平衡。“不同數”者,政策或方式相異也。然而,正是這樣一個轉換環節,我們付出了近三十年的代價。

簡言之,新生的共和國在革命思維的覆蓋下,把戰爭時期針對“拿槍的敵人”的斗爭方式用于政權與秩序的建設,面對“不拿槍的敵人”革命不已。在這樣的政治理念驅動下,理應與共和國共同成長的“法制——法治”被行政手段及管制行政所取代,而后者在秩序構建中突顯的不是原則和法紀,而是執掌和行使公共權力的“人”。e3a79d7bdfc0058cca5392bd45984afcb1f67859839f0c024c2128ca6b9a36f2這樣一來,中國傳統政治文化中與現代法治理念相悖的人治內涵便與新中國找到了接續的渠道。革命、斗爭與人治作為三十年轉型期的政治文化內涵,直接影響著官場,由此形成的官場慣例、積習和規則,凝聚成了官場文化。凡介入者無不以人際關系即上下級關系為本,促成官員升降的“政績外因素”比重甚至超過了政績本身。法制的羸弱使得官員的權責意識游離而散亂,致使濫用權力具有了可能性。

上世紀八十年代改革開放以后,伴隨著市場經濟的逐漸達成,法制建設突飛猛進。可是,面對幾十年來已然成型的官場文化,難免步履蹣跚,在實效上打了折扣。法制建設相對缺位下的市場經濟為權力尋租、權錢交易、賣官鬻爵等貪腐行為提供了空間。這一點可以視為“好官墮落”的客觀緣由。

官員自我認知滯留在公民意識之外可以視為“好官墮落”的主觀因素

從官員自我認知看。在人們的觀念意識中,對于自身的公民身份,及其相關的權利與義務有著明確的認知和認同。公民觀念的深入人心,則是推動社會進步、實現社會政治現代化的必要條件。因而對于當代中國的所有人來說,其基本社會政治定位是公民,然后才是家庭、社會和政治存在的各自角色。同樣,對于官員而言,他們首先是公民,然后才是官員。

可是,在轉型期的前三十年,與革命思維緊密相連的階級斗爭思維,在一般社會成員中劃分出了階級敵人與人民,然后又在人民中,依據家庭出身區分出不同的身份等級,構建出人們之間實際的不平等。人們理應具有公民身份和公民觀念在日益強化的階級斗爭思維面前,遭受擠壓而被消解。這樣一來,執掌和行使公共權力的官員當然是“根正苗紅”的革命者,他們在社會政治定位上便高人一等,實際居于人民群眾之上。雖然,革命道德要求他們是為人民服務的勤務員,但是,他們的實際存在卻是管制群眾的領導者,在心態上,則未免不會以“統治者”自居。官員們這種特殊的存在狀況致使他們自視為特殊的人,在思想觀念上,不免具有了某種特權意識。官員社會政治存在的實際狀況被特殊化,社會評價則肯認這一特殊人群,官員的自我認知當然也會特殊化,無論自覺還是不自覺,他們都明知自己的權力、地位與存在的特殊性。

上世紀八十年代以來的法制構建與發展偏重于規范管理,為的是達成法治秩序,卻忽略了有關公民的制度投入和意識培育,因而難以抵消官員對于自身特殊性的認同。于是有些官員在貪婪本性的驅動下,無限放大有權即特殊的自我認知,將法律、規則放置一邊,真的認為無所不能,無人敢管。輕的來者不拒,收受賄賂;重則想方設法,大貪特貪。換言之,嚴重缺乏公民意識導致了好官墮為貪官。這類官員基本沒有守法意識,缺乏必要的畏懼感。他們的自我認知滯留在公民意識之外,這一點可以視為“好官墮落”的主觀因素吧。

事在人為:好官墮落并非定律,而是人的選擇

那么,是不是真的存在一個“好官墮落定律”呢?我深不以為然。

人的行為背后總是有其特定的主觀因素,或貪或廉,實是一念之間。官場文化客觀存在,接受和認同這種文化則是人的選擇過程,或者是人與文化環境互動的結果。權責意識、道德自律、守法觀念,以及連平頭百姓都知曉的“君子愛財,取之有道”等等,無論哪一條,都可以成為拒斥官場文化拒絕貪腐的選擇依據,誰強按著你的頭要你受賄、賣官來?現時的官員大多年輕化,有學歷,基本都受過高等教育。有多少老師傳道授業教你做貪官?正面引導拉不動,念頭一轉就去貪,這不是自甘墮落是什么?做人無底線,當官就危險。作為社會主體的人的選擇總是居于主導地位的,“天作孽,猶可違。自作孽,不可活”。戒之哉,戒之哉!

(作者為山東大學政治學與公共管理學院院長、教授、博導)

責編/肖楠 美編/