高職院校投入產出要素分析與指標體系構建

2012-12-29 00:00:00秦澄

會計之友 2012年20期

【摘 要】 隨著我國高等職業(yè)教育持續(xù)快速發(fā)展,開展高職院校投入、產出和辦學效率的科學評價對高職教育的持續(xù)健康發(fā)展意義十分重要。科學評價的基礎是院校投入、產出指標體系的構建。文章在分析高職院校投入、產出要素的基礎上,構建了相應的指標體系,為開展高職院校辦學效率的評價奠定了基礎。

【關鍵詞】 高職院校; 投入產出; 指標構建

進入21世紀以來,高職教育的發(fā)展高潮迭起,高職院校的發(fā)展如火如荼,高素質技能型人才培養(yǎng)碩果累累,如今的高職教育已經成為高等教育名副其實的半壁江山。由此,不僅高職院校的教育教學改革、體制機制創(chuàng)新是人們研究的熱點,而且高職院校的辦學規(guī)模效益、辦學水平與實辦的科學評價,也越來越為教育舉辦者和教育管理者所關注。科學的評價高職院校的辦學效率是通過院校投入與產出之比較進行的,因而對高職院校投入、產出要素進行分析,并構建其指標體系有著重要意義。

一、高職院校投入產出指標確定的原則

高職院校人才培養(yǎng)的過程是一個具有多投入、多產出的復雜系統(tǒng),要保證投入、產出和效率評價分析的科學性,首先要在眾多的投入、產出指標中尋找出具有價值的評價指標,而這些指標的科學確定必須遵循一定的原則。

(一)科學性原則

在指標選取的過程中,無論是定量或定性的指標都必須有明確的內涵和清晰的處延。模棱兩可、含糊其詞的指標必然無法反映院校辦學的客觀實際。

(二)目標性原則

評價指標的選取應體現(xiàn)高等職業(yè)教育方針和先進的辦學思想,對高等職業(yè)院校辦學效益進行評價,其目的不是單純地評出名次和優(yōu)劣,而是通過評價促進教育質量的提高,引導高等職業(yè)教育和高等職業(yè)院校朝著正確的方向和目標發(fā)展。使高等職業(yè)教育培養(yǎng)更多社會需求的高素質技能型人才、為國家經濟建設多作貢獻。

(三)可行性原則

評價指標的選取既要符合評價目標,還要切合實際,指標數(shù)據(jù)要便于采集,如能夠從統(tǒng)計、會計報表和相關數(shù)據(jù)平臺中獲取;評價指標應具有可測性,對于定性指標要在明確其內涵的基礎上,確定評價方法和等級標準,并進行數(shù)量化,使其便于測量;評價指標應具有可比性,即要能夠反映不同評價對象的共同屬性,從而保證不同評價對象的評價結果是可比的。

(四)獨立性原則

同級的評價指標之間必須是相互獨立的,每項指標的含義要盡量避免重疊。否則將會影響評價的科學性。

(五)完備性原則

評價指標要能夠完整系統(tǒng)地反映評價的目標,一是不能遺漏重要的指標,特別是反映評價對象和評價目標本質屬性的主要指標;二是適當舍棄某些非本質的指標。指標的獨立性和完備性是相輔相成的,在指標體系的構建過程中要統(tǒng)籌考慮。

二、高職院校投入要素分析與指標構建

從廣義上來說,投入是指生產過程所需要的各種資源的集合。高職院校的投入是指教育過程中所需各種資源的總和。高等職業(yè)教育的投入按投入要素分類,可分為人力資源投入、物力資源投入和財力資源投入。

(一)人力資源投入要素

人力資源投入主要是指教育者。由于高等院校內的教育者承擔著教學、科研、管理和服務等不同的職責,他們對院校的產出有著不同的貢獻度,因此一般還要對教育者進行分類。黃林芳(2005) 在研究人力資源投入時,將教職員工分類為:(1)具有副教授職稱以上的高級教研人員。一般認為這部分人員是高等院校從事研究生教學與科研的骨干人員。與其他人員相比,對高校產出可能有更大貢獻;(2)一般教研人員。由于該部分人員多從事本專科生、成人高教的教學科研工作,其產出與從事行政、教學的輔助人員相比,對高校產出貢獻更直接;(3)普通職工。包括教師與科研人員以外從事行政、輔助工作的人員。中國高等學校績效評價報告(2009) 將人力資源投入分為:校本部教職工總數(shù);博士學歷教師占專任教師比例;副高以上比例;研究與發(fā)展全時人員數(shù)。

高職院校根據(jù)其人才培養(yǎng)的自身特點,教學人員中還必須有較高比例的,能夠從事專業(yè)基礎課和專業(yè)課教學的雙師素質教師和能夠承擔實踐技能課程教學的行業(yè)、企業(yè)的技術能手構成的兼職教師。因此,確定高等職業(yè)院校人力資源投入要素為:教職工總數(shù)、專任教師數(shù)、副高以上教師比例、具有雙師素質教師比利、兼職教師比例。

(二)物力資源投入要素

物力資源投入主要是指土地、建筑物、教學科研儀器設備、辦公設備、圖書等。靳希斌 (2001) 將教育物力資源細分為三類:第一類是無形資產和不動產,包括土地、建筑物、活動場地等;第二類是教學、科研用固定資產,包括儀器、儀表、電教設備、圖書資料、文化設備及其他教學用具等;第三類是生活用固定資產,包括水電、煤氣、交通運輸、印刷、醫(yī)療和各種家具等。

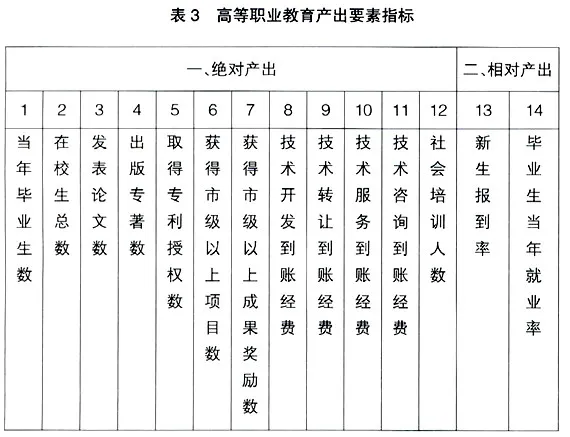

高職院校從事技能型人才的培養(yǎng),對實訓場所的投入有較高的要求,如教育部《高等職業(yè)院校人才培養(yǎng)工作評估方案》(2008)對院校實驗、實習、實訓場所(含合作共建)及附屬用房生均占有面積(平方米/生)提出了如下要求(表1)。

因此,根據(jù)高職教育的特殊性,確定高職院校的物力資源投入要素為:生均占地面積、生均教學行政用房面積、生均實踐場所占有面積、生均教學科研儀器設備值、生均圖書、當年新增教學科研儀器設備、當年新增圖書。

(三)財力資源投入要素

財力資源投入主要是指教育事業(yè)經費和教育事業(yè)基建經費。高職院校每年辦學經費的總投入,直接用于教學、科研的經費投入是財力投入的主要要素。由此,我們將當年生均教育總投入、當年教學投入、當年教科研投入、當年基本建設投入確定為高職院校財力資源投入要素。

綜上,高職院校教育投入指標體系可歸納為三個一級指標,即總量指標、增量指標和質量指標,以及16個二級指標,列表如下(表2)。

三、高職院校教育產出要素分析

從廣義上來說,產出是指生產過程中創(chuàng)造的各種有用的物品和勞務。高等學校是一種具有多種產出的系統(tǒng),其產出可以分為直接產出和間接產出。高等院校目前承擔著人才培養(yǎng)、科學研究和社會服務三大職能,我們把高等院校的人才培養(yǎng)產出、科學研究產出和社會服務產出稱為高等教育的直接產出。高等教育直接產出的成果進入社會經濟領域后,所帶來的勞動生產率的提高,國民生產總值的增長,個人收入的增加等稱為高等教育的間接產出。高等教育的產出是評價高校辦學效益的重要指標,為了便于進行統(tǒng)計分析,我們只分析高等職業(yè)教育的只接產出。

(一)人才培養(yǎng)產出要素

人才培養(yǎng)產出是指學生在接受教育的過程中獲得或形成的知識、技能、品行等。這些要素很難用一個或幾個具體的指標要表示,不過這些要素與一個學校培養(yǎng)學生的數(shù)量與質量密切相關,所以目前通用的做法是用在校學生和當年畢業(yè)學生的數(shù)量來表示高等院校人才培養(yǎng)的產出。

一所高等職業(yè)院校的招生人數(shù),特別是新生的報到率以及畢業(yè)生的就業(yè)率,反映了考生和社會對這所院校辦學水平和辦學特色的認可程度,也從一個側面反映了這所院校人才增養(yǎng)的質量。因此,我們將新生報到率和畢業(yè)生就業(yè)率也作為人才培養(yǎng)的產出指標。

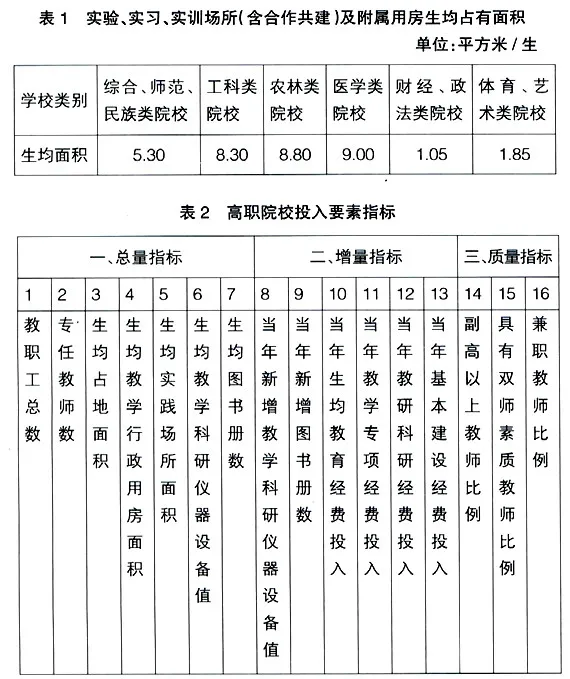

高等職業(yè)教育人才培養(yǎng)產出指標確定為:當年畢業(yè)生數(shù)、在校生總數(shù)、新生報到率、畢業(yè)生當年就業(yè)率。

(二)科學研究產出要素

科學研究產出主要是指科研成果。由于科學研究產出很難用一個統(tǒng)一的價值量來衡量,因此通常采用科研活動成果量的統(tǒng)計資料。

高等職業(yè)教育科學研究產出要素指標確定為:發(fā)表的論文數(shù)、出版的專著數(shù)、取得的專利授權數(shù),獲得的省級以上項目及成果獎勵數(shù)。

(三)社會服務產出要素

社會服務產出的精確界定較為困難,事實上人才培養(yǎng)和科學研究其實都是在為社會服務,只不過服務的方式相對間接而已。目前高校社會服務的職能主要有以下幾種形式:一是開展培訓服務;二是承擔政府和企事業(yè)單位的科研項目;三是進行技術轉讓、專利出售;四是向社會開放院校資源,如教學設施、實驗實訓設施、圖書資料等;五是為社會提供信息咨詢服務;六是建立科技園、生產企業(yè)等。

我們將高等職業(yè)教育社會服務產出要素確定為:技術開發(fā)到賬經費、技術轉讓到賬經費、技術服務到賬經費、技術咨詢到賬經費、社會培訓人數(shù)。

將科研經費作為高等職業(yè)院校辦學效益評價的產出指標并非認為科研經費是一種產出,因為從科研經費的性質來看,它本質上是一種投入,是院校從事科學研究的重要物質基礎。將其作為產出指標,主要是考慮到評價目標的因素,從評價目標來看,將科研經費作為產出指標有利于調動院校獲得更多的科研經費、承擔更多的科研任務,從而發(fā)揮評價的引導作用。

根據(jù)以上分析,高等職業(yè)教育產出的指標體系可歸納為兩個一級指標(即絕對產出指標和相對產出指標)及相應的14個二級指標,列表如表3所示。

四、結語

隨著高等職業(yè)教育改革、創(chuàng)新和發(fā)展的不斷深入,以及評價高職院校辦學效率方式方法的進一步完善,作為評價基礎的投入、產出指標體系也存在著不斷完善、優(yōu)化的過程。高職院校的投入、產出指標體系是動態(tài)的,需要我們不斷深入地進行研究,使得我們能夠對高職院校的辦學效率作出更加科學和準確的評價,促進高職教育持續(xù)健康發(fā)展。

【參考文獻】

[1] 靳希斌.教育經濟學[M].人民教育出版社,2001.

[2] 黃林芳.高等教育投入產出主成分分析[J].財經研究,2005(7).

[3] 田水承,孟凡靜.高校投入產出效率DEA指標體系的探討[J].高等教育研究,2008(9).

[4] 中央教育科學研究所高等教育研究中心.中國高等學校績效評價報告[N].中國教育報,2009-12-9.

[5] 秦澄.高等職業(yè)教育投入產出因素的主成分研究[J].會計之友,2011(6).

[6] 秦澄.高等職業(yè)院校辦學規(guī)模效益綜合評價[J].徐州師范大學學報(哲學社會科學版),2011(5