春晚怎樣走出困境

2012-12-29 00:00:00佳茗

今日中國·中文版 2012年2期

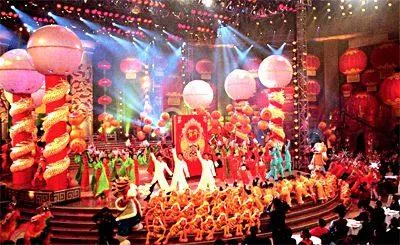

從1983年到2012年,央視春晚已經走過近30個年頭。早些年,民間流行的“除夕三部曲”是“年夜飯、放鞭炮、看春晚”,現在則變成了“年夜飯、放鞭炮、怨春晚”。春晚高姿態的孤芳自賞、無牽掛的自娛自樂,老臉、植入廣告、程序化操作……越來越多的人指責曾經的“精神年夜飯”變成了“剩飯”,越來越多的山寨春晚、地方春晚開始聯合夾擊央視春晚。盡管2012年春晚有了一些變化,但這些變化還是沒有走出春晚固有的模式,也不可能扭轉春晚的頹勢。

如今,面對周圍崛起的競爭對手和審美不一的眾多觀眾,春晚該何去何從?值得深思。

春晚的沒落

1983年,20多歲的劉曉慶身著紅色連衣裙,秀發披肩,在600平方米的演播室與馬季、姜昆等人主持了第一屆春節晚會。在央視一些老編導的記憶里,那時的春晚就是自娛自樂,演員演完節目就跑到臺下嗑瓜子。劉曉慶甚至在念了一封電報之后自己臨時加了一段:“此時此刻,我最想念我的爸爸媽媽,我想你們一定坐在電視機前看節目……”

那時的春晚非常靈活機動,觀眾電話可以直接打進演播廳點播,當年時任廣電部部長的吳冷西頂著壓力拍板,讓李谷一演唱了觀眾點播的、曾被列為“禁歌”的《鄉戀》,此歌一經播出,無數觀眾激動不已。在當年的春晚上,李谷一一人連唱了7首歌。

當年的導演黃一鶴多年后回憶,晚會結束后,組委會收到大量觀眾來信,評價央視是“人民自己的好電視臺”,同事們全都哭了。而沒過多久,馬路上女同志全都穿上了劉曉慶的那件紅色衣服,并起名“曉慶衫”。

就這樣,在那個年代,春晚培養了巨大的粉絲群。從馬季的“宇宙牌香煙”、費翔帶來的《冬天里的一把火》,韋唯演唱的感人至深的《愛的奉獻》,到上世紀90年代,趙本山首次亮相、港臺明星頻繁出場……春晚成為中國人過節必需的娛樂項目之一,一度被稱為“精神年夜飯”。

2004年,是央視自辦春晚的最后一屆,“春晚再也不能閉門造車”、“改革已經迫在眉睫”等言論喧囂塵上。

一夜之間,春晚從圣殿跌落下來,有人心痛,有人不屑。而此后的情況更為糟糕,假唱、節目單調,主持人語言程式化等幾乎成為專屬春晚的“老生常談”,用文化學者朱大可的話來說,對于中國人,春晚是一根典型的雞肋,“食之無味,棄之可惜”。

根據央視市場研究公司公布歷年的調查結果,近6年來央視春晚的叫好率逐年下降。每年春晚,觀眾最期待的便是語言類節目,但越來越多的觀眾評論道:語言類節目不逗樂了,“包袱”抖得很牽強。

在演藝人才上,春晚也顯現出“青黃不接”的局面,趙本山、宋祖英等已是多年“挑大梁”,更有很多觀眾覺得“看春晚就是看趙本山”。

觀眾普遍認為,一些春晚老面孔的表演風格、搞笑套路、肢體動作已固化成“標本”,無法再像十幾年前一樣贏得觀眾的共鳴,唯一的優勢只剩下“臉熟能詳”。

民間春晚遍地開花

就在春晚這臺國宴沒落的同時,從2010年開始央視春晚不再一家獨大,東方、安徽、廣東3家省級衛視都停止了轉播央視春晚,用自己的節目正面對抗春晚,再加上各個衛視紛紛開始“砸錢”辦自己的春晚,使得央視春晚的地位愈發尷尬。

的確,比起央視春晚的中規中矩,衛視的春晚更加特色鮮明,北京衛視的春晚完全沒有語言類節目,東方衛視的小品則走的是黑色幽默路線……用東方衛視春晚總導演王磊卿的話來說,這些都是央視春晚所沒有的“毛邊感”,雖然沒有央視春晚大牌大腕多,卻更接地氣。

分羹的還不止這些。2008年年末,“山寨春晚”導演施孟奇豎起“向央視春晚叫板,給全國人民拜年”的旗幟招搖在大街時,央視春晚的形象幾乎掉到了最低值。第一屆山寨春晚最終流產,但卻吸引了海內外媒體的關注,山寨春晚被形容成“普通百姓的嘉年華”。

而在舉辦第二屆山寨春晚時,施孟奇不僅領到了文化部門的“演出許可證”,還讓節目在一家衛視、6家網站順利播出。

同時,各種版本的春晚相繼誕生,北漂春晚、南方春晚、寂寞春晚、笑動中國春晚、老年春晚……據施孟奇評價:“除了南方春晚和笑動中國春晚行動失敗,其他春晚都做得有聲有色。”

讓春晚回歸民間

2010年3月,全國政協委員張倩紅提交了一份名為“讓春晚回歸平常”的提案,建議春晚低調下來,“多從普通人的生活中發掘藝術精品”。

她認為,最大的問題是春晚不知道自己在干嘛——“從政治上看,要弘揚時代精神;從文化上看,要融雅與俗、傳統與現代、理想與現實于一體,龐雜的因素組合使春晚背負起沉重的十字架,很難自如創新。”

就在類似的“討伐聲”此起彼伏之時,春晚也在試圖進行改變和創新。中央電視臺文藝頻道于2010年9月3日播出新節目《我要上春晚》。該節目以向春晚輸入新鮮血液為宗旨,吸納全國各地的草根選手,3位評委只做點評不定生死,最終直面導演的演員將由觀眾投票決定,由于各地奇人的賣力表演,有網友評價《我要上春晚》“因為不完美所以更好看”、“比起春晚的嚴謹,《我要上春晚》中的意外不斷,卻更讓人覺得有意思”。

2010年12月,《我要上春晚》正式揭曉了在除夕夜登上春晚的選手名單,農民工組合“旭日陽剛”以一首《春天里》得到了34.1%的網絡投票,獲得了入場券。而除了“旭日陽剛”外,兔年春晚的草根明星還有西單女孩任月麗、深圳民工街舞團。這些普通的百姓通過一段視頻、一場選拔,改變了命運。草根也能上春晚,這幾乎被看做央視春晚轉型的一大重要標志。

2012年的龍年春晚也進行了一系列的改革,出現了頗多創新之處,比如取消了軟硬廣告的植入,存在了長達20年之久的“我最喜愛的春晚節目”評選也被取消,語言類節目出現了新老結合等。

毋庸置疑,創新是春晚不竭的動力源泉,春晚更要與時俱進,不斷創新載體,不斷豐富節目內涵,提高節目質量和品位。

讓春晚回歸民間,復活春晚全民聯歡的本質。不是主張春晚走向無準則的低俗,而是,春晚回歸民間,一方面把百姓生活中的淳樸真摯的情懷藝術化,另一方面又把這藝術化的情懷生活化。讓春晚回歸民間,正是要啟動這具有深層的民族文化建構力量的全民聯歡機