四君子湯聯合氨氯地平治療老年高血壓的療效分析

劉璐璐

(上海市靜安區南京西路街道社區衛生服務中心 上海 200041)

高血壓是臨床常見病、多發病、屬于中醫“眩暈”、“頭痛”范疇,臨床病因病機多責于肝腎,亦見于脾胃病而致者。筆者根據對高血壓病因病機的復習,在臨床上探索老年高血壓從脾胃論治,把調理脾胃貫穿于治療始終,報告如下。

1 對象與方法

1.1 對象

選擇2012年南京西路街道社區衛生服務中心中醫全科門診的高血壓患者。納入標準:①年齡>60歲的本社區常住居民;②符合2005年《中國高血壓防治指南(修訂本)》的診斷標準,血壓1~2級;③排除心肌梗塞、腦出血、心衰及繼發性高血壓患者;④知情同意,本人愿意接受中藥治療。符合條件的老年高血壓患者共50例,其中男21例,女29例,年齡62~84歲;Ⅰ級高血壓21例,Ⅱ級高血壓29例。采用抽簽分為治療組和對照組各25例,兩組年齡、性別、血壓比較,差異無統計學意義(P> 0.05,表1)。

表1 兩組患者基本情況比較(±s)

表1 兩組患者基本情況比較(±s)

組別 例數 男/女 年齡(歲) 高血壓Ⅰ/Ⅱ級 SBP/DBP(mmHg) 體重指數治療組 25 9/16 72.1±8.6 10/15 153.0±7.2/80.0±9.6 23.9±4.1對照組 25 12/13 74.1±8.8 11/14 151.0±7.1/80.5±8.9 23.3±3.8

1.2 方法

1.2.1 藥物治療

兩組患者均采用氨氯地平治療,5mg,每天1次晨服,共8周。

治療組加服中藥湯劑,以四君子湯為基礎進行加減,主方為:黨參、白術、茯苓、甘草、黃芪、當歸、白芍、佛手、血虛加首烏、熟地,血瘀型加紅花、桃仁,陽亢型加天麻、鉤藤,痰濕郁阻型加款冬、紫苑、杏仁。每天1劑,經兩次煎煮合并后的藥液量為400~600ml,每日分兩次服用。5劑為一療程,療程間隔2d,共8個療程。

1.2.2 血壓測量

血壓測量按照《中國血壓測量指南(2011年版)》[1]的操作要求,于上午8:00~10:00測右上臂血壓,連續測量3次取平均值。

1.3 統計學方法

采用SPSS 13.0統計學軟件,定量資料以均數±標準差表示,組間比較采用t檢驗進行比較,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

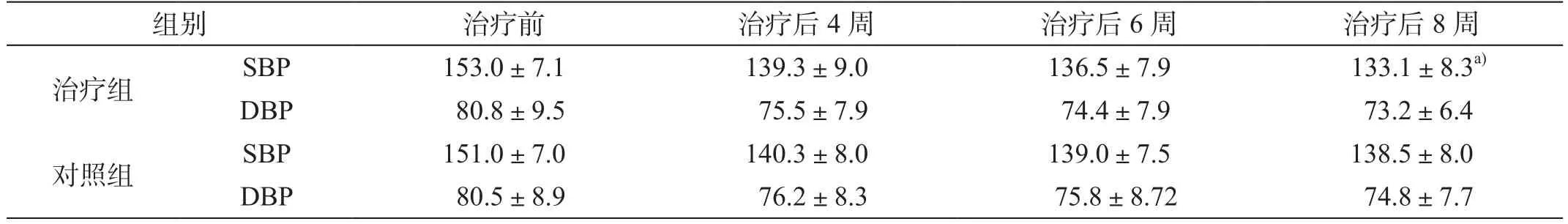

治療8周后,治療組的收縮壓低于對照組,差異有統計學意義(表2);舒張壓兩組比較無統計學差異。

表2 兩組治療前后的血壓變化(±s, mmHg)

表2 兩組治療前后的血壓變化(±s, mmHg)

注:a)治療8周后,兩組收縮壓比較,t=2.336,P=0.024

組別 治療前 治療后4周 治療后6周 治療后8周治療組 SBP 153.0±7.1 139.3±9.0 136.5±7.9 133.1±8.3a)DBP 80.8±9.5 75.5±7.9 74.4±7.9 73.2±6.4對照組 SBP 151.0±7.0 140.3±8.0 139.0±7.5 138.5±8.0 DBP 80.5±8.9 76.2±8.3 75.8±8.72 74.8±7.7

3 討論

脾胃同居中州,一濕一燥,一升一降,一運一納,升降相因,通上連下,相反相成,共為氣血生化之源,氣機升降之樞,為和濟水火之機,金木升降之軸,二者相互配合,斡旋氣機,共同維持著人體氣血的正常循行,保持了人體正常的血壓[2]。老年人脾胃功能多有所減退,正氣漸虛,運化失常,如飲食不節,嗜食肥甘厚味或辛燥之品,使脾胃受損,脾失健運,痰濁內生。痰濁中阻,則清陽不升,濁陰不降,使陰陽氣血紊亂,血壓升高。脾胃健,痰濕去,氣血運行暢,則瘀血不生。也就改善了微循環,降低外周阻力,有利于血壓的控制,減少心腦血管事件的發生[3]。因此筆者從脾胃論治老年性高血壓,把調理脾胃貫穿于治療始終。

高血壓從脾胃論治主要采用四君子湯,主藥為黨參、黃芪、白術、茯苓、當歸、白芍、佛手。血虛型加首烏、熟地;血瘀型加紅花、桃仁;陽亢型加天麻、鉤藤;痰濕郁阻型加款冬、紫苑、杏仁。其中黨參、黃芪能擴張周圍血管及抑制腎上腺素而呈降壓作用;白術健脾補中,消痰逐水,和中補陽,有促進胃腸分泌的作用,明顯而持久的利尿作用;當歸、白芍補血和血,養血濡脈[4]。治療4~8周,降壓效果比單用西藥為佳,眩暈、納差等臨床癥狀皆有明顯改善。可見脾胃納運結合,升清降濁,化生氣血,充盈血脈,和濟水火,升降金木,保證循環血量充盛及一身氣機升降次第有序,是維持血壓正常水平至關重要的因素[2]。

參考文獻

[1]王文, 張維忠, 孫寧玲, 等.中國血壓測量指南(2011年版)[J].中華高血壓雜志, 2011, 19(12): 1101-1105.

[2]徐鑫, 張明蕾, 張景鳳.從脾胃論治高血壓病1則[J].中國中醫急癥, 2012, 21(6): 942-943.

[3]丁榮, 雷一凡, 汪有強, 等.血液稀釋療法對高血壓病患者血液流變學和甲襞微循環影響的研究[J].中國微循環,2002, 6(6): 367-368.

[4]喬運河, 彭紅芹.高血壓從脾胃論治體會[J].河南中醫,2003, 23(8): 74-75.