近15年中國耕地驅動因素的空間差異分析

肖思思, 吳春篤, 儲金宇

(江蘇大學環境學院, 江蘇 鎮江 212013)

近15年中國耕地驅動因素的空間差異分析

肖思思, 吳春篤, 儲金宇

(江蘇大學環境學院, 江蘇 鎮江 212013)

研究目的:定量分析區域社會經濟因素對耕地面積變化的影響,揭示中國區域耕地資源壓力及其驅動因素的空間差異性特征。研究方法:利用STIRPAT模型和PLS方法擬合得到中國各省份耕地面積模型,依據變量投影重要性指數就各驅動因素對耕地面積影響的重要性程度進行分析,采用ArcGIS 9.2繪制耕地面積驅動因素影響的空間差異圖。研究結果:各省份人口數量、產業結構、現代化對耕地面積的線性影響,有正效應或者負效應,且影響重要性程度差異明顯。在以上述三因素為重要驅動因素的省(區、市)中,人口數量對耕地面積均起負效應,產業結構對北京、云南的耕地面積起正效應,現代化水平對上海、陜西起正效應,而對其他省(區、市)起負效應;富裕度對耕地面積的影響,有正效應或者負效應,有線性作用或者彈性作用,在以富裕度或其二次項為耕地面積重要驅動的9個省(區、市)中,富裕度或其二次項與耕地面積間存在2類類似環境EKC曲線關系,包括負效應趨于下降型(吉林)、正效應趨于增強型(山東、廣西、山西、內蒙、河南、湖南、貴州、寧夏)。研究結論:通過分析,全面掌握中國28個省(區、市)耕地驅動因素及其空間分異狀況,為后續耕地變化研究提供參考。

土地管理;驅動因素;STIRPAT模型;PLS方法;空間差異

1 引言

耕地,作為一種重要的土地資源利用方式,在為人類提供食物保障的同時,也是國家生態安全的重要保障[1]。然而,隨著人口持續增長、工業化、城鎮化的快速發展以及生態退耕的需要,大量的耕地被征用或退耕[2],耕地資源持續大量的減少使區域內人口、糧食和耕地之間的矛盾日益突出。中國耕地總面積已由改革開放初期的1.32×108hm2減少至2011年的1.21×108hm2,2011年末人均耕地面積僅為0.091 hm2,不足世界平均水平的40%,成為制約生存和發展的重要因素。因此,區域耕地面積變化及其驅動因素研究已成為土地利用/土地覆蓋變化(LUCC)研究及全球環境變化研究的前沿和熱點領域[3-4]。耕地的影響因素錯綜復雜,歸納起來主要有自然、社會經濟發展和政策三方面,但從耕地資源的豐缺與相對于人類對耕地的需求而言,人類的社會經濟活動對耕地面積變化起決定性作用,同時由于相關的社會經濟行為與產業政策無法直接量化,因此從定量化的角度研究影響耕地面積變化的社會經濟成因成為趨勢[2]。目前相關的研究往往選擇單一指標表征社會經濟發展[5-6]或選擇多元線性回歸及相關分析等方法[2,7]建立模型,不能全面反映社會經濟各驅動因素對耕地面積變化的影響,對各驅動因素的重要性程度認識也不夠。此外,就全國尺度來看,各地區社會經濟發展的差異性使得影響耕地面積變化的因素及其影響的重要性程度存在的差異在現有研究中沒有得到充分的解釋。鑒于此,本文試將STIRPAT模型引入耕地面積變化與社會經濟發展關系的研究中,結合對可消除因素間多重共線性的PLS方法,進行中國耕地面積的驅動因素分析,一方面尋求社會經濟因素對耕地變化影響程度的強弱以及空間差異性特征,另一方面借鑒成熟的耕地管理方法與經濟調控模式實現相關地區的耕地保護與可持續利用。

2 數據與方法

2.1 數據來源

文中耕地面積數據均來自地質出版社出版的《國土資源統計年鑒(1996—2011年)》;人口數量及社會經濟數據均來自中國統計出版社出版的《中國統計年鑒(1996—2011年)》。除特別說明外,文中GDP數據均以1996年北京可比價格為基礎進行換算。同時,西藏地區由于數據缺乏,不在本研究范圍之內。

2.2 研究方法

本文選擇Dietz等提出的STIRPAT模型為研究工具,并將其轉化如式1:

式1中,I、P、A、S、M分別表示環境壓力、人口數量、富裕度、產業結構、現代化指標,其中,后兩者可統稱為技術指標;b、c、d1、d2分別為P、A、S、M各指標的指數項;p為模型的常數項。根據彈性系數概念,P、A、S、M每發生1%變化,將分別引起I發生b%、c%、d1%和d2%的變化;如果對式1進行求lnA的一階偏導數,可得到富裕度對環境影響的彈性系數為EEIA=c1+2c2(lnA),lnA取2011年富裕度。由于環境壓力模型可以根據具體研究目的選擇合適的指標表征環境壓力[8-10],故本文選擇耕地面積(103hm2)度量環境壓力,并且以人均GDP(103元)度量富裕度,以第三產業占GDP的比重(%)度量結構化指標S,以城市化率(%)度量現代化指標M。

本文采用PLS方法進行STIRPAT偏最小二乘回歸模型的構建[11],采用交叉有效性原則對回歸模型的精度進行檢驗[12],變量PRESSt取最小時表明模型的擬合效果最好,這時提取的成分個數t即為最佳成分數。同時采用自變量投影重要性指數VIP(variable importance for projection)進行驅動因子的重要性判斷。一般認為,VIP大于l.00、介于0.80—l.00之間、及小于0.80分別表示該自變量是因變量變化的重要、不確定或不重要、不重要的驅動因素[13]。研究基于SPSS 17.0及PLS插件執行相關計算。

3 實證分析

3.1 模型解釋與評價

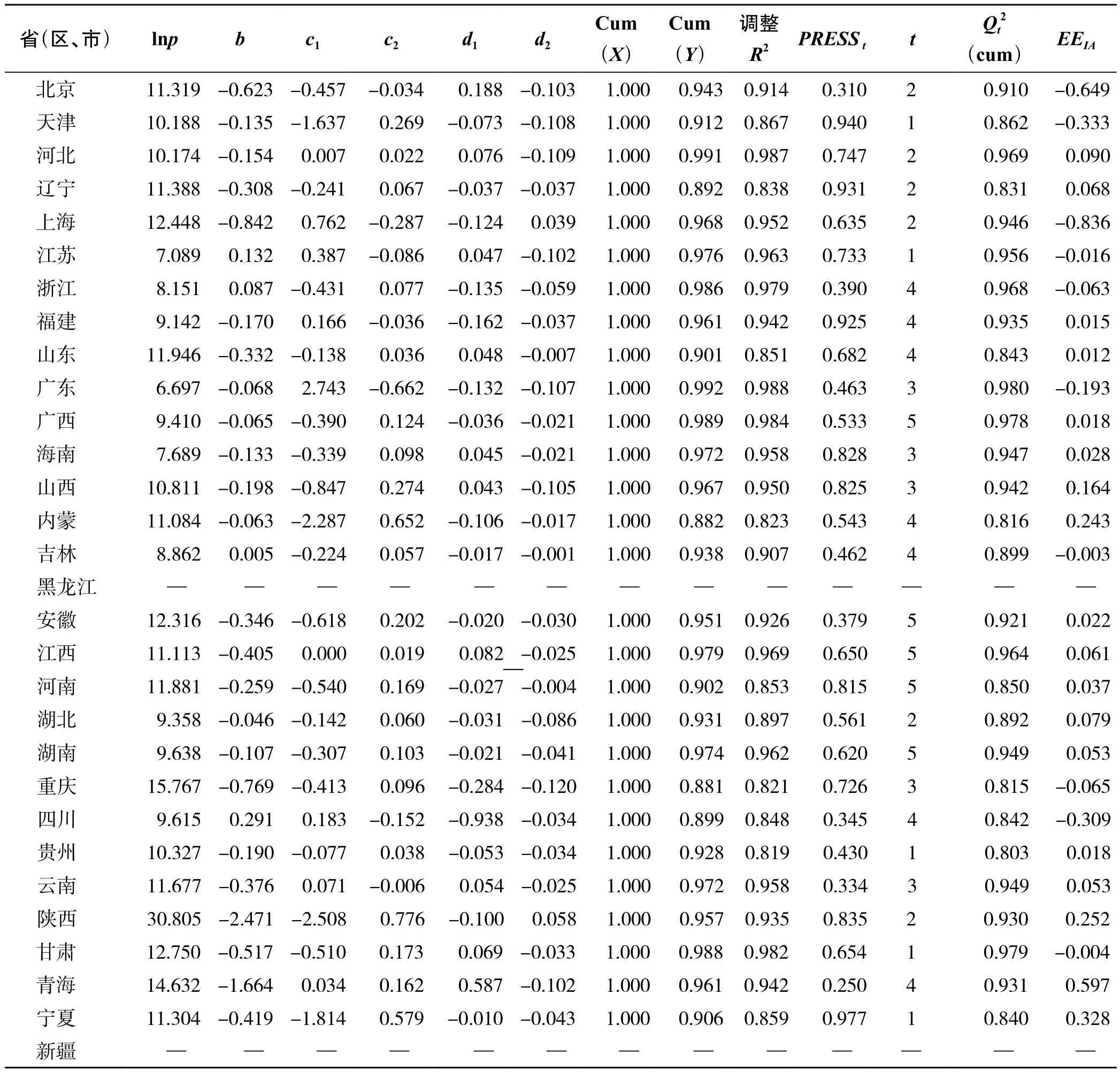

1996—2011年,全國除新疆耕地面積由398.57×104hm2增加至412.46×104hm2外,其余各省(區、市)均呈現不同程度的減少趨勢。為明確耕地面積變化的社會經濟驅動因素,本文采用STIRPAT模型和PLS方法,以人口(P)、富裕度(A)、產業結構(S)和城市化水平(M)為自變量、以耕地面積為因變量,擬合耕地面積變化的驅動因素模型,結果如表1所示。 分析結果顯示,除黑龍江、新疆2省t=0、未能得出有效PRESSt值、不納入下述研究外,其他28個省(區、市)均可通過對t=1—5個PLS成分的提取得到最小PRESSt值、獲得滿意的PLS回歸方程。在PLS回歸方程中,調整R2反映模型對Y的解釋能力,交叉有效性系數Qt2(cum)反映模型的回歸擬合效果。以擬合度最劣的貴州省為例,當t=1時,即提取1個PLS成分時,模型的Cum(X)=1.000、Cum(Y)=0.928,此時PRESSt有最小值0.813、最大調整R2值0.819和Qt2值0.803,可見,提取1個PLS成分能達到對自變量集合(X)100.0%的累積解釋能力、對因變量(Y)92.8%的累積解釋能力,模型對耕地面積的解釋能力為0.819、對耕地面積的交叉有效性為0.803,回歸模型精度較高,可靠性較強,故提取1個PLS成分構建貴州省STIRPAT回歸模型較具合理性。總體而言,通過對28個省(區、市)回歸方程的PLS擬合,發現均能通過對各方程PLS成分數的提取達到對自變量(X)100.0%的累積解釋能力、對因變量(Y)88.1%—99.2%的累積解釋能力,同時方程決定系數調整R2介于0.819—0.988之間,即擬合方程所選擇的自變量對耕地面積的解釋介于81.9%—98.8%之間,其中有18個方程的自變量甚至可以解釋90%以上的耕地面積,整體模型精度較高。

對各自變量與因變量的數量關系進行分析,結果表明:(1)b取值介于0和1之間的地區有江蘇、浙江、吉林、四川4個省,說明這些地方人口數量每發生1%變化將引起耕地面積發生同向但小于1%的變化;b<-1的地區為陜西和青海,說明2個省人口數量每發生1%的變化將引起耕地面積發生反向且大于1%的變化;其余22個省(區、市)b值介于0和-1之間,說明人口數量每發生1%變化將引起耕地面積發生反向且小于1%的變化。(2)EEIA小于0的有北京、天津、上海、江蘇、浙江、廣東、吉林、重慶、四川、甘肅,說明這10個省(區、市)富裕度每發生1%的變化將引起耕地面積發生反向變化;其他18個省(區、市)富裕度每發生1%的變化將引起耕地面積發生同向且小于1%的變化。(3)d1取值介于0和1之間的有北京、河北、江蘇、山東、海南、山西、江西、云南、甘肅、青海,說明這10個省(區、市)第三產業占GDP比重提升1%將引起耕地面積發生同向且小于1%的變化;其他18個省(區、市)-1<d1<0,表明該比重提升1%將引起耕地面積發生反向變化。(4)d2取值介于0和1之間的地區僅有上海和陜西,說明這2個省(區、市)城市化率增加1%將引起耕地面積發生同向且小于1%的變化;其他26個省(區、市)由于d2介于0和-1之間,表明城市化率增加1%會引起耕地面積發生反向且小于1%的變化。

3.2 驅動因素重要性判斷

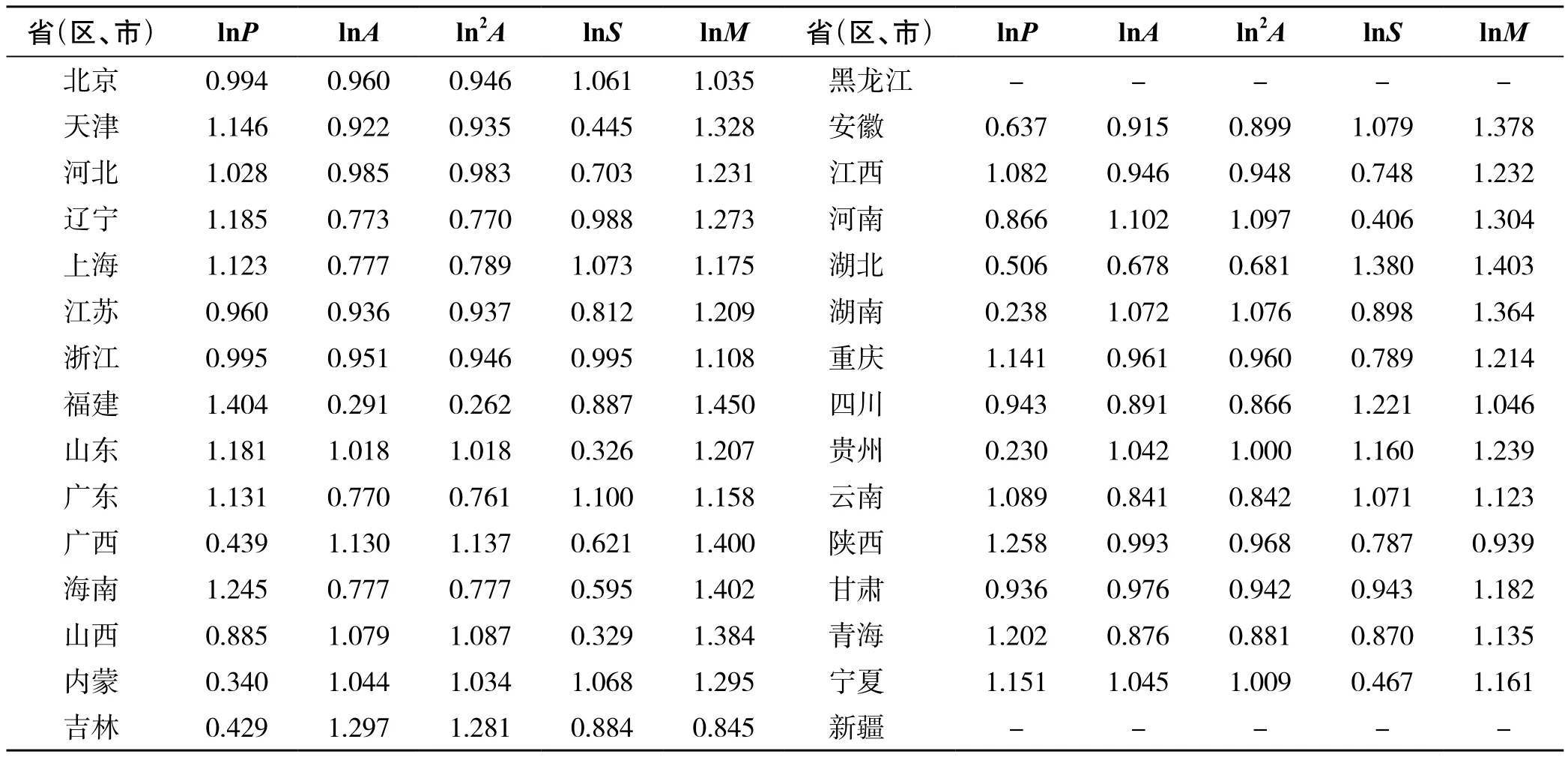

根據VIP重要性指數判斷人口(P)、富裕度(A)、產業結構(S)和現代化水平(M)對耕地面積變化影響的重要性,計算結果如表2所示。

表2分析結果顯示,以北京為例,lnS和lnM的VIP值>1.000,而lnP、lnA的VIP值<1.000,說明產業結構和現代化水平是北京市耕地面積變化的重要驅動因素,而人口和富裕度對北京市耕地面積變化的驅動能力不確定或不是重要驅動因素。對各地區耕地面積變化驅動因素重要性分析結果顯示:(1)人口數量是耕地面積變化重要驅動因素的地區共14個,分別是天津、河北、遼寧、上海、福建、山東、廣東、海南、江西、重慶、云南、陜西、青海、寧夏,其中,人口數量對福建耕地面積變化影響最大,對江西、河北影響最小。其他14個地區lnP的VIP值<1.000,說明人口數量并不是這些地區耕地面積變化的重要驅動因素。(2)富裕度及富裕度二次項是耕地面積變化重要驅動因素的地區包括山東、廣西、山西、內蒙、吉林、河南、湖南、貴州和寧夏,富裕度及其二次項并不是其他地區耕地面積變化的重要驅動因素。(3)產業結構是耕地面積變化重要驅動因素的地區包括北京、上海、廣東、內蒙、安徽、湖北、四川、貴州、云南,其他地區lnS的VIP值均小于1,表明產業結構并不是這些地區耕

地面積變化的重要驅動因素。(4)現代化水平不是耕地面積變化重要驅動因素的地區僅包括吉林、陜西2省,其他地區lnM的VIP值>1.000,因此現代化水平是這些地區耕地面積變化的重要驅動因素。

表1 STIRPAT模型PLS回歸擬合結果Tab.1 PLS regression results of STIRPAT model

表2 VIP重要性指數Tab.2 VIP values

3.3 空間差異特征分析及討論

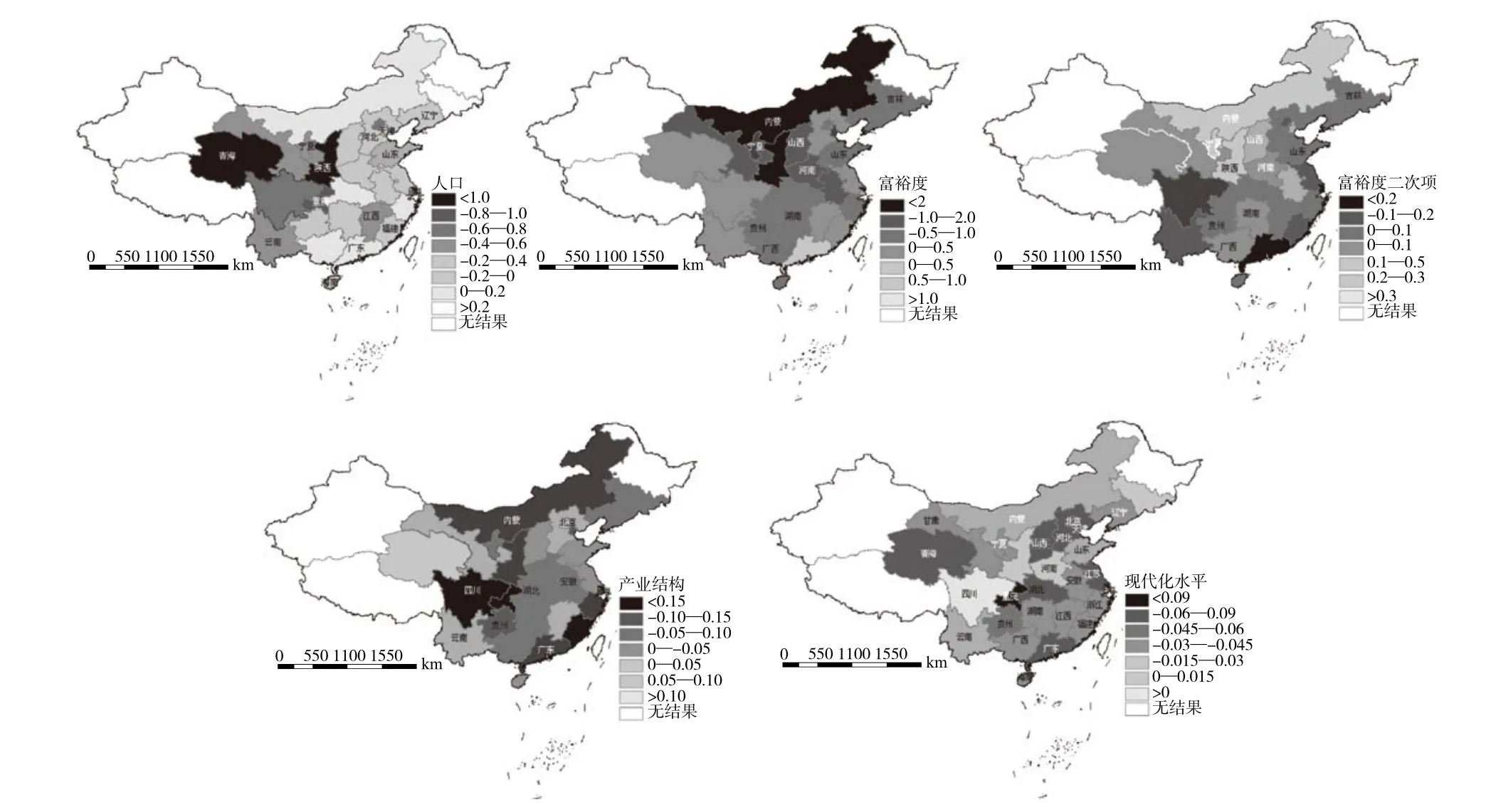

以表1和表2所列數據為依據,利用ArcMap 9.2分別繪制各驅動因素對耕地面積的彈性系數空間差異圖(圖1),直觀表達不同省(區、市)間社會經濟驅動因素對耕地面積影響的空間差異性,白色區域為缺乏數據地區(西藏、香港、澳門、臺灣)和無模型擬合結果地區(黑龍江、新疆)。

人口數量對耕地面積的影響多為線性負效應,且區域差異大。針對上述人口數量為耕地面積重要驅動因素的14個省(區、市),人口數量對耕地面積的彈性系數均為負,說明這些地區人口數量對耕地面積影響負效應明顯。這主要是由于一方面人口增加導致住宅用地、公共設施、交通、城鎮等各項用地需求對耕地占用的增加;另一方面,人口的增加也會加大對耕地的過渡索求,導致其脆弱的生態環境遭受破壞,威脅到耕地資源的數量與質量。因此,隨14個省(區、市)未來人口數量的持續增加,該類地區耕地面積仍將進一步下降、耕地資源壓力將持續增加。

富裕度對耕地面積變化的影響有正效應,也有負效應,有線性影響,也有彈性影響,且區域差異大。吉林省受富裕度及富裕度二次項的重要驅動,且富裕度對吉林省耕地面積的彈性系數為負,說明富裕度的增長對耕地面積產生負效應;山東、廣西、山西、內蒙、河南、湖南、貴州、寧夏8省(區、市)受富裕度及富裕度二次項的重要驅動,且富裕度對相應省(區、市)耕地面積的彈性系數為正,隨富裕度增加耕地面積也將增加,富裕度對耕地面積產生正效應。同時,本文發現,上述9個省(區、市)耕地面積與富裕度之間均存在著類似環境Kuznets曲線關系,且按照富裕度對耕地面積影響性質的不同,本文將上述9個省(區、市)劃分為兩種類型:I類—負效應且趨于下降型、II類—正效應且趨于增強型。I類僅包括吉林省,耕地面積與富裕度間存在“U”型曲線關系,但尚未達到耕地面積與富裕度“U”型EKC曲線的拐點,富裕度對耕地面積的彈性系數趨于增加,富裕度的增長將引起耕地資源壓力更快速度的下降,負效應趨于降低。因此,吉林省富裕度對耕地面積的影響將逐漸由負效應向正效應過渡。可能是該地區建設用地需求的增加速率趨于減緩,而對耕地保護與治理投資力度趨于增強所致。II類包括其他8省(區、市),耕地面積與富裕度間存在“U”型曲線關系,且已越過耕地面積與富裕度“U”型EKC曲線的拐點。隨著該類地區人均收入水平的進一步上升,富裕度對耕地面積的彈性系數仍將繼續增加,耕地資源壓力將得到進一步緩解。這主要是由于隨著區域富裕度的增加,用地效率提升、浪費耕地資源數量下降,對耕地資源的占用回歸理性,補充耕地數量在一定程度上彌補了經濟發展對耕地資源的占用數量。然而,無論是I類地區還是II類地區,區域實際耕地壓力仍并未出現改善,主要原因在于耕地資源壓力的變化趨勢由各種驅動因素綜合作用的凈效應決定,其他驅動因素對耕地面積所起負效應的增加速率要強于富裕度所引起的負效應下降速率或正效應增加速率。

產業結構對耕地面積的影響程度有線性正效應,也有線性負效應,且區域差異明顯。僅北京、上海、廣東、內蒙、安徽、湖北、四川、貴州、云南9省(區、市)耕地面積受到產業結構的重要驅動。同時,北京、云南2省(區、市)產業結構對耕地面積彈性系數為正,即隨第三產業占GDP比重的增長,產業結構對耕地面積的彈性系數將進一步增加,這與設想的服務業的發展將減少耕地非農化現象的假設相一致。上海、廣東、內蒙、安徽、湖北、四川、貴州各省(區、市)產業結構對耕地面積的彈性系數為負,說明隨第三產業占GDP比重的增長,耕地面積下降,進一步加大耕地非農化、耕地資源的壓力,這主要是由于第三產業的發展仍沒有達到集約化階段,產業結構不合理所致。

現代化水平對耕地面積的影響同樣既存在線性正效應,又存在線性負效應,且區域差異明顯。除吉林、陜西外,其他26個省(區、市)耕地面積均受到現代化水平的重要驅動,其中上海、陜西2省(區、市)現代化水平對耕地面積彈性系數為正,即隨城市化率的增加,耕地壓力將有所緩解,對抑制耕地面積減少起到了一定的作用,這反映了城市化水平對土地集約化利用的促進作用。其他24個省(區、市)現代化水平對耕地面積的彈性系數為負,城市化率的增加將使得區域耕地面積下降,城市化率對耕地面積的負效應明顯;這類地區的城市化發展滯后于其工業化水平,城市產業的規模擴張促使城市化進程不斷通過占用大量耕地資源得以實現,引起耕地壓力的持續增加。

圖1 人口、富裕度(二次項)、產業結構、現代化對耕地面積的彈性系數空間差異Fig.1 Spatial variation map of the elasticity coef fi cients of population, degree of development (quadratic term), industrial structure and level of modernization on cultivated land change

4 結論

(1)本文通過對全國28個省(區、市)的實證研究發現,STIRPAT模型與PLS方法的結合能較好的擬合耕地面積與社會經濟發展各指標間的關系,揭示人口、富裕度、產業結構和現代化水平對耕地面積變化的影響。

(2)中國1996—2011年耕地面積變化格局和原因區域差異顯著。全國耕地減少較為普遍,但減少的幅度趨于減緩。耕地面積受現代化水平重要驅動的26個省(區、市)中92%的地區受現代化水平的負向驅動,耕地面積受人口數量重要驅動的14個省(區、市)均受人口數量的負向驅動,耕地面積受富裕度重要驅動的9個省(區、市)中11%的地區受富裕度的負向驅動,耕地面積受產業結構重要驅動的9個省(區、市)中78%的地區受產業結構的負向驅動。

(3)耕地保護與社會經濟發展關系的深入研究,對耕地資源的安全和可持續利用具有重要意義。根據本文的分析并結合各省(區、市)實際情況,建議在以后的耕地利用和管理過程中,在確保經濟發展的熱度與速度的同時,應從各省(區、市)主要驅動因素的控制與管理著手,從而減緩耕地減少的速度。

需要明確的是,耕地面積的變化除受社會經濟因素的影響之外,同樣也受到自然狀況及相關政策因素的影響。今后的研究將繼續完成將自然狀況指標、相關政策因素與社會經濟因素共同納入STIRPAT模型—PLS方法的方法性探索與實證研究,以期全面考察耕地面積變化的重要驅動因素及其空間差異性特征。

(References):

[1] 鄒玉川.全國耕地保護工作全書[M] .北京:中國農業科學技術出版社,2002.

[2] 曹銀貴,袁春,周偉.中國耕地變化的驅動因子及其省域差異分析[J] .中國土地科學,2008,22(22):17-22.

[3] Turner II B L, Meyer W B, Skole D L. Global land-use/ land-cover change: towards an integrated study[J] . Ambio, 1994, 23(1): 91 - 95.

[4] 劉旭華,王勁峰,劉明亮,等.中國耕地變化驅動力分區研究[J] .中國科學D輯地球科學,2005,35(11):1087-1095.

[5] 李秀彬.中國近20年來耕地面積的變化及其政策啟示[J] .自然資源學報,1999,14(4):329-333.

[6] 嚴思齊,吳群.二三產業發展對耕地資源數量的影響及其地域差異——基于中國省級面板數據的考察[J] .資源科學,2011,33(10):1948-1954.

[7] 王梅,曲福田.基于變異率的中國50多年耕地變化動因分析[J] .資源科學,2005,27(2):39-43.

[8] Ying Fan, Lan-Cui Liu, Gang Wu, et al. Analyzing impact factors of CO2emission using the STIRPAT model[J] . Environmental Impact Assessment Review, 2006, 26:377 - 395.

[9] 王立猛,何康林.基于STIRPAT模型的環境壓力空間差異分析——以能源消費為例[J] .環境科學學報同,2008,2(5):1032-1037.

[10] Junsong Jia, Hongbing Deng, Jing Duan,et al. Analysis of the major drivers of the ecological footprint using the STIRPAT model and the PLS method—A case study in Henan Province, China[J] . Ecological Economics, 2009,68: 2818 - 2824.

[11] 王惠文.偏最小二乘回歸方法及其應用[M] .北京:國防工業出版社,1999:150-151.

[12] 肖思思,余穎斐,黃賢金,等.生態赤字影響因素的定量分析及其動態預測研究——以江蘇省為例[J] .水土保持通報,2012,32(6):1-7.

[13] 吳開亞,王玲杰.生態足跡及其影響因子的偏最小二乘回歸模型與應用[J] .資源科學,2006,28(6):182-188.

(本文責編:戴晴)

Spatial Variation of Driving Factors on Cultivated Land Change in China for the Past 15 Years

XIAO Si-si, WU Chun-du, CHU Jin-yu

(School of the Environment, Jiangsu University, Zhenjiang 212013, China)

The purpose of this paper is to quantitatively analyze the impact of regional social-economic driving factors on cultivated land change, and to reveal the press status of the regional cultivated land and the spatial variation of driving factors. STIRPAT model and PLS method were adopted. VIP value was used to analyze the importance extent of those four driving factors on cultivated land change. Based on the research results, figures of spatial map of the driving factors were drawn by ArcGIS 9.2. Results showed that population, industrial structure and level of modernization had positive or negative linear effects on cultivated land change. The effects of those three driving factors are spatial divergent. The variable of population showed negative effect in all provinces. The industrial structure only positively affects land area in Beijing and Yunnan. The level of modernization had positive effect in Shanghai and Shaanxi. The degree of economic development had positive or negative, linear or non-linear effects. In nine provinces, the quadratic term of the degree ofeconomic development was the main driving factor. The relation between the quadratic term and cultivated land follows two kinds of EKC curves in empirical study. One is the kind of negative effect tending to go down (Jilin). The other is the kind of positive effect tending to be enhanced (Shandong, Guangxi, Shanxi, Mongolia, Henan, Hubei, Guizhou and Ningxia). The paper concludes that the status of spatial variation on the driving factors of cultivated land change in China can be measured, which can further serve as references for the follow-up studies on cultivated land change.

land administration; driving factors; STIRPAT model; PLS method; spatial variation

F301.2

A

1001-8158(2013)07-0055-07

2012-06-03

2013-03-08

國家自然科學基金“區域農產品市場發展的農戶土地利用變化響應研究”(41101160);江蘇省國土資源廳“江蘇省環太湖地區國土資源承載力及調控措施研究”項目;江蘇大學高級專業人才科研啟動基金項目(08JDG042)。

肖思思(1979-),女,安徽明光人,博士,講師。主要研究方向為自然資源與環境可持續發展。E-mail: xiao780@163.com