右室流入道間隔部植入起搏器的長期隨訪研究

方冬平,張英川,李 果,何東方,劉 冰,郝 蓬,馬克娟,郭成軍

隨著對生理性起搏認識的不斷深化,右室心尖部起搏帶來的心力衰竭、心房纖顫及死亡率增加越來越引起廣泛關注。減少不必要的右室起搏、尋找更符合生理的新的起搏部位,如右室流入道間隔部、流出道間隔部、希氏束(His束)等成為近年研究的熱點。我院自1998年開始使用主動電極導線于右室流入道間隔部起搏,取得較好效果,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇1998年10月—2010年10月我院收治的采用主動電極導線于右室流入道間隔部植入永久起搏器患者共203例,其中男109例,女94例;年齡21~85歲,平均(63.3±12.9)歲;起搏適應證:房室傳導阻滯116例,病態竇房結綜合征伴潛在房室傳導障礙47例,心房纖顫伴長R-R間期和(或)緩慢心室率且有相關癥狀者40例;起搏類型:雙腔起搏149例,單腔心室起搏48例,再同步化起搏6例。

1.2 起搏器植入方法 本組患者中經頭靜脈途徑133例,經鎖骨下靜脈途徑70例。采用Pacesetter 1388K導線24例、1388T導線53例、1688T導線8例,Medtronic Capsure FIX 4067導線20例、4068導線24例、5076導線72 例,ela stelix BRF26D導線2例。早期采用希氏束作為解剖標志,以肢體導聯QRS波與竇性心律QRS波形態相似、QRS波寬度較窄處,結合X線定位理想的起搏部位;后期單純以肢體導聯QRS波寬度較窄處結合X線定位理想的起搏部位。確定起搏位置后使用主動電極導線固定,以植入起搏器后20 min閾值作為植入閾值,要求起搏閾值≤1.5 V,感知閾值≥5.0 mV,不符合要求者重新定位[1-2]。使用Medtrnic 5311B起搏測試儀進行測試。

1.3 隨訪 患者出院后1個月和6個月時門診隨訪,以后每年隨訪1次,通過起搏器程控儀進行起搏閾值測定,詢問患者導線相關并發癥情況。

2 結果

2.1 植入結果 本組203例患者成功植入192例,失敗11例,植入成功率為94.6%。11例植入失敗患者中7例由于右室擴大導致無法在右室流入道間隔部固定導線,最終將導線植入流入道1例、流出道間隔部3例、心尖部3例;2例固定于右室流入道間隔部后起搏閾值大于1.5 V,最終將導線固定于心尖部;2例固定導線后出現胸痛,將導線退回后固定于心尖部。

2.2 并發癥 成功植入的192例患者中3例術后出現導線相關并發癥,1例持續性胸悶、胸痛,伴惡心、嘔吐等,術后第3天將導線從右室流入道間隔部退出,固定于心尖部后癥狀緩解;1例術后5 d出現心臟壓塞癥狀,經心包穿刺引流后心包積液再次出現,因不能排除心臟穿孔而行外科手術,未見導線刺破心臟,術后恢復良好,該患者因缺血性腦卒中從術后第2天開始應用低分子肝素治療;1例患者術后8個月出現起搏閾值明顯增高,未更換起搏導線的情況下將導線退出,重新固定于右室心尖部,此后閾值保持正常。

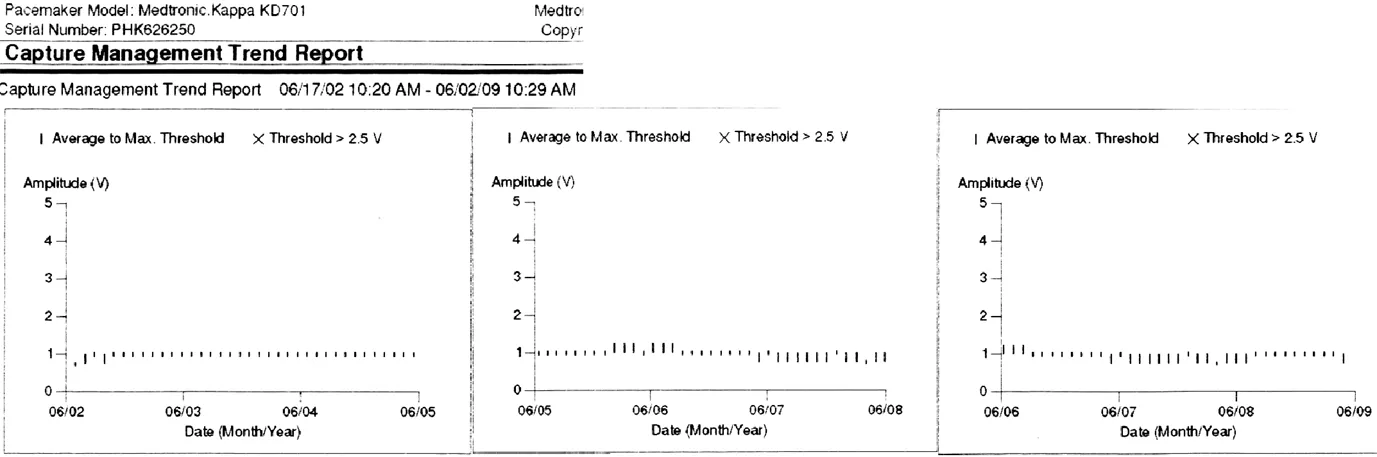

2.3 隨訪結果 本組203例患者124例完成門診隨訪,總隨訪時間為1~13年,平均(7.8±2.4)年。各隨訪時間點獲得隨訪的患者起搏閾值比較,差異有統計學意義(F=69.08,P<0.01,見表1)。大部分患者起搏閾值在術后短中期保持穩定(見圖1);7例患者在更換起搏器時由于閾值增高(>3.0 V)而更換起搏導線。

表1 右室流入道間隔部起搏患者起搏閾值隨訪結果

圖1 1例右室流入道間隔部起搏患者自動起搏閾值測試結果

3 討論

筆者在早期的研究中發現,右室流入道起搏患者急性期起搏閾值較右室心尖部高,阻抗及R波高度較心尖部低,但長期閾值(1年)并無明顯差異[4]。Vlay[5]對460例右室流出道起搏患者進行長期隨訪,4.5年時成功率為92%,有1例脫位;部分患者隨訪20個月時與心尖部起搏患者比較,起搏閾值、感知閾值及阻抗均無明顯差異。Medi等[6]研究結果表明,右室流出道起搏患者長期(2年)起搏閾值穩定,未出現導線相關并發癥,但采用不同類型導線的患者起搏閾值有一定差異。Yusu等[7]研究結果顯示,右室中間隔起搏患者1年時起搏閾值較心尖部起搏者明顯增高,阻抗降低,但均在正常范圍內,不需要進行導線復位;分析其原因可能與起搏部位及測試時間有關,部分患者在起搏器植入早期的起搏閾值呈現從高到低的變化,約到1個月時才能比較穩定。Burri等[8]將362例植入起搏器患者分為右室間隔起搏組和右室心尖起搏組,結果顯示,兩組植入時、2年時起搏閾值和阻抗比較無明顯差異;右室間隔起搏組有4例患者需導線重置,2例脫位,1例起搏閾值急性升高,1例因導線置于游離壁而出現心臟壓塞。Erdoan等[9]對右室流出道植入起搏器患者進行了長達38個月的隨訪,結果表明,其起搏閾值與心尖部起搏患者相比無明顯差異。

本研究結果顯示,右室流入道間隔部植入起搏器的成功率為94.6%,全組僅3例患者出現導線相關并發癥,獲得隨訪的患者中大部分起搏閾值在術后短中期保持穩定,但部分患者長期起搏閾值升高而需更換起搏器及導線,與筆者前期研究中發現采用被動電極起搏患者而需更換起搏器及導線的比例相當[10]。由于條件限制,本研究未設置心尖部起搏的對照,且失訪患者較多,可能對研究結果產生一定的影響。

1 Giudici MC,Karpawich PP.Alternative site pacing:it's time to define terms[J].Pacing Clin Electrophysiol,1999,22(4 Pt 1):551-553.

2 張英川,李海宴,陳慧敏,等.右心室流入道間隔部起搏的臨床可行性[J].中華心律失常學雜志,2000,4(2):117-119.

3 Cantù F,De Filippo P,Cardano P,et al.Validation of criteria for selective his bundle and para-hisian permanent pacing[J].Pacing Clin Electrophysiol,2006,29(12):1326-1333.

4 方冬平,張英川,李海宴,等.右室流入道間隔部螺旋電極導線與心尖部翼狀電極導線起搏閾值隨訪分析[J].心肺血管病雜志,2001,20(2):71-72.

5 Vlay SC.Right ventricular outflow tract pacing:practical and beneficial.A 9-year experience of 460 consecutive implants[J].Pacing Clin Electrophysiol,2006,29(10):1055-1062.

6 Medi C,Mond HG.Right ventricular outflow tract septal pacing:long-term follow-up of ventricular lead performance[J].Pacing Clin Electrophysiol,2009,32(2):172-176.

7 Yusu S,Mera H,Hoshida K,et al.Selective site pacing from the right ventricular mid-septum.Follow-up of lead performance and procedure technique[J].Int Heart J,2012,53(2):113-116.

8 Burri H,Sunthorn H,Dorsaz PA,et al.Thresholds and complications with right ventricular septal pacing compared to apical pacing[J].Pacing Clin Electrophysiol,2007,30(Suppl 1):S75-S78.

10 方冬平,張英川,郭成軍,等.更換永久起搏器時原房室電極導線參數的變化[J].心肺血管病雜志,2006,25(2):96-97.