愛沙尼亞文化政策的主要特點

周 亞

(北京大學信息管理系,北京 100871)

愛沙尼亞共和國(the Republic of Estonia)是東歐波羅的海三國之一,與拉脫維亞和俄羅斯接壤,國土面積4萬多平方公里,分為15個省,有200多個大小城市,首都為塔林,政治上實行議會共和制。現有人口131.8萬,以愛沙尼亞族為主,同時包括俄羅斯和其他民族,官方語言為愛沙尼亞語。在文化方面,音樂、戲劇、舞蹈、出版、新媒體、圖書館、博物館等發展勢頭良好,其中,愛沙尼亞的音樂尤其發達。

從歷史發展的角度來看,愛沙尼亞文化政策歷經了數次變化。二戰中,它曾被蘇聯統治46年。在蘇聯統治時期,文化事業與政治緊密相聯,國家既是大多數文化活動的撥款者,同時又是意識形態、道德和審美的審查員。從1988年開始(其時愛沙尼亞尚未獨立),愛沙尼亞就已經開始轉向市場經濟,在文化生活和文化政策方面逐漸遠離蘇聯政權的控制,向著文化生活的民營化和地方分權方向發展,并開始在文化政策管理組織方面進行變革。甚至,在某種程度上可以說,當1987年第一個非政府經營的出版社成立時,民營化就已經開始了。1991年,愛沙尼亞再次獲得獨立。在其獨立以后的第一個五年時期(1991-1995),文化領域出現了私有化的熱潮:幾乎所有國有文化機構改變了所有權或組織形式——或者以私有化的方式,或者通過實行自治的方式;與此同時,也伴隨著國家角色和職能的徹底改變。不過,圖書館、博物館和大型劇院仍基本上保持國有性質。在此期間,出現了“一臂之距”(Arm's Length)型基金會,如“愛沙尼亞文化基金會”。2009年6月,愛沙尼亞取消群體事務部,從而將文化多樣性和民族融合的事務歸口在文化部管理。以上變化無疑對今天的愛沙尼亞文化生活產生了重要影響。那么,在當今的愛沙尼亞,其文化政策又呈現出哪些特點呢?

1 強調文化在民族融合和構建國家認同中的作用

愛沙尼亞經歷過兩次獨立,其本身也是多民族和眾多移民構成的國家,因此,促進民族融合和國家認同是愛沙尼亞各方面政策的重要立足點,這也反映在文化領域中。1992年的《愛沙尼亞憲法·序言》將保存愛沙尼亞民族和歷史文化列為國家的重要功能之一。《愛沙尼亞文化戰略2008-2011》稱:“愛沙尼亞民族和文化的延續是愛沙尼亞可持續發展的基石。”愛沙尼亞文化部《2011-2014年發展計劃》也在開篇指出,文化部的任務旨在保存和延續愛沙尼亞民族文化空間。在此基礎上,它將國家認同定義為“聯合的文化歸屬感”,并強調將民族文化的價值、傳統、行為模式和生活方式等元素傳遞給下一代和外來移民。可見,愛沙尼亞非常強調文化在民族融合和構建國家認同的作用。

愛沙尼亞強調文化在民族和國家認同中的作用,這對于制定文化政策目標和保障文化經費等都具有重要影響。首先,這種文化功能定位直接影響到愛沙尼亞文化政策的目標。與國家對于文化的定位相適應,愛沙尼亞將文化政策的中心目標定位為:通過在蘇聯時期就已經建立起來的一個全國范圍的文化機構網絡,來保存和延續國家文化空間。具體而言,其文化政策則有以下優先追求的目標:促進文化生活多樣性;不論種族和語言,保證大眾在文化生活中的參與性;通過文化多樣性豐富和支持愛沙尼亞文化空間;根據國際協定,創建平衡多樣的廣播內容;促進專業和業余體育的發展等等。其中,尤其要指出的是,愛沙尼亞在民族文化政策方面所做出的諸多努力:①批準與少數民族文化權利相關的國際公約,如聯合國的《經濟、社會、文化權力國際公約》、以及歐洲委員會的《保護少數民族公約框架》等;②為居民提供一些俄語的文化服務,在一些多數居民是俄羅斯人的城市,地方行政部門依法提供兩種語言(愛沙尼亞語和俄語)的服務,甚至在其他聚居地,也經常可以得到俄語的公共服務和信息;③促進少數民族文化的非政府組織能夠從文化部和地方政府獲得定期撥款資助;④提出《2008-2013愛沙尼亞融合戰略》,該戰略包括兩方面目標:第一,使常住居民分享“愛沙尼亞社會歸屬感”,這建立在共同價值和愛沙尼亞語言知識基礎之上;第二,在促進一體化的基礎上,保持種族差異,這建立在少數民族文化權利認同的基礎上。在這兩個目標之下,包括教育和文化一體化、社會和經濟一體化、以及法律和政治一體化等三個領域。該戰略遵循的一個重要原則就是“強化國家認同”①The Estonian Ministry of Culture.Estonian Integration Strategy 2008-2013[EB/OL].http://www.kul.ee/webeditor/files/integratsioon/Loimumiskava_2008_2013_ENG.pdf,2012-12-10。不過,由于愛沙尼亞過多地強調文化構建國家認同和一體化,也帶來了一些負面影響,比如可能使少數民族失去自己的文化獨特性。因此,從長遠來看,文化多樣性政策應該既能夠幫助少數民族和移民融進社會,同時又能保留和發展他們自己的民族認同。其次,由于將文化視為促進民族融合和構建認同感的重要手段,文化生活才能夠被定位為可見的政策領域,從而使愛沙尼亞當局在制定預算等政策時,能夠優先考慮文化領域,從而有助于保障文化領域經費開支的穩定性。最近一些由國家撥款的領域(例如衛生保健、社會福利和教育)都遭受到經濟上的制約,而文化仍能夠保持它在國家預算里的份額,就表明了這一點。

2 集中模式VS私有化

政策集中模式與文化領域私有化進程之間的矛盾,是愛沙尼亞文化政策的另一個顯著特點。一方面,愛沙尼亞文化領域的私有化進程已經基本完成,尤其是圖書和出版、電影和廣播等傳媒領域;另一方面,文化政策仍然是集中而非分散的模式。

上文即已指出,在愛沙尼亞獨立之后第一個五年時期,文化領域出現了私有化的浪潮。私有化受到政治生活領域自由主義思潮的意識形態影響,不過在其背后主要的驅動因素還是來自于經濟方面:設計國家預算的整體貨幣主義原則迫使國家從一些以前資助的活動中退出。在私有化進程中,受影響最大的是圖書和出版、電影和廣播,以及文化遺產領域(通過去國有化的進程,許多前蘇聯時期的國有歷史文物被歸還給了它們原來的所有者或其繼承人)。1995和1996年間,文化和教育部(后改名為“文化部”)舉辦了一次相當熱烈的關于文化政策的會議,此次會議認為,文化生活的私有化進程已經基本完成。

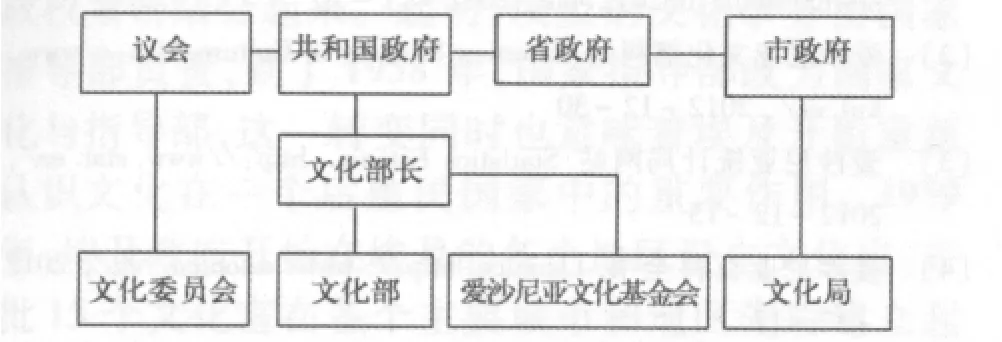

在制定文化政策時,以愛沙尼亞文化部為主,而地方政府、愛沙尼亞文化基金會、公民社會所起的作用非常有限,表現出明顯的集中模式特點。從愛沙尼亞文化管理的組織架構來看(見圖1),文化部集中負責管理國家文化事務,議會尚未發揮積極的作用。文化部內部包括文化部長、內部審計處、部長顧問團、秘書長、文化遺產司(分管文化遺產,包括圖書館、博物館、民族文化)、藝術司(藝術工作,包括建筑、美術、電影、文學、音樂、戲劇)、國際關系司(分管國際文化交流)、文化多樣性司(分管少數民族文化)、體育司(分管體育工作)、發展辦公室、綜合事務辦公室、公共關系局、媒體與版權局、法律事務局辦公室、預算與經濟分析處,其職能有:在中央政府層面協調文化政策;通過管理一系列國家機構和對其他文化活動提供支持,來組織國家文化、運動、體育和文化遺產活動,并促進藝術進步;參與國家媒體活動計劃的編制;監督《版權法》的執行;相應法律草案的編制等等。雖然《愛沙尼亞地方自治法》規定地方政府負有發展教育和文化事業的責任,不過,地方政府發展文化的各種資源還主要依賴于國家預算的支持(主要以補貼的形式下發);大多數省和城市只有很小一部分的財政資源,因此,地方上在制定自身文化政策時,并不具有很大的自由度。愛沙尼亞雖有15個省政府,不過它們僅是國家在不同地方的代表,其主要功能是管制地方政府的工作,而并不制定自己的文化政策;在市政府層面,不同市政廳提供文化服務的能力不一而足,這主要取決于它們自身的經濟狀況。

“當今的愛沙尼亞社會鼓勵自由和自由主義,推崇有限政府的理念,批評集權和腐敗。”①維基百科.http://en.wikipedia.org/wiki/Estonia#Culture,2013-1-6一方面,集中的政策模式要求國家政策對文化生活的控制;另一方面,私有化和社會流行的自由主義理念有著減少國家干預和政治控制的內在需求。因此,集中模式的文化政策必然與私有化產生矛盾,如何調和二者之間的關系,也引發了當局的思考和愛沙尼亞社會的廣泛關注。以大眾傳媒為例,2007年,愛沙尼亞共有32個電臺廣播公司,其中5家是公共的,27家是私人的。為了保存和傳播愛沙尼亞民族文化,平衡私有化的影響,《廣播法》(適用于愛沙尼亞所有的廣播公司)對廣播時間內容有嚴格的規定:本國節目的份額:一個廣播公司必須要保證至少有10%的每月節目服務傳播時間(包括用于新聞、體育事件、游戲、廣播、電話購物和文字電視廣播服務)里播放國家產品。在主要廣播時間段(19:00-23:00),本國廣播內容應該至少占到50%;至少要在51%的傳播時間(與上述情況等同)里播放歐洲節目;獨立于廣播公司的生產商的節目份額要超過10%等等。此外,集中政策模式與私有化的關系還表現在國家參與介入文化產業的形式上:一是通過授權的方式支持具體項目,這主要通過愛沙尼亞文化基金會和其他基金會,以及文化部;另一種方式是對一些公司實行國家所有制來保持文化市場的國家干預。不過這也引來了一些爭議,爭議者認為:文化政策不斷去順應創意產業的發展,可能會導致藝術更趨向于商業化;另一方面,則有可能在文化產業領域形成更嚴重的官僚主義風氣。因此,如何處理集中模式與文化生活私有化之間的矛盾,是目前及將來愛沙尼亞文化政策需要著力解決的問題。

圖1 愛沙尼亞文化管理組織結構圖② 注:圖片來自 http://www.culturalpolicies.net/down/estonia_032012.pdf

3 機構導向型

機構導向型是愛沙尼亞文化政策的重要特點。這是由該國文化政策的中心目標(即通過在蘇聯時期就已經建立起來的一個全國范圍的文化機構網絡,來保存和延續國家文化空間)所決定的。機構導向型的特點主要表現在兩個方面:一、愛沙尼亞公共文化支出的最大份額用于現有文化機構的維持和運轉;二、文化立法體系具有明顯的機構導向的特點。

愛沙尼亞文化生活(不論是否公共的性質)的經費來源主要由以下幾個方面構成:中央層面的國家財政預算(由文化部向議會提出,占到公共文化支出的60%),其中有一部會分給“一臂之距”主體,如愛沙尼亞文化基金會;地方政府經費投入(省和市政府,約占到公共文化支出的40%);民間資本(如私有基金會“國家文化基金會”、私企投資、個人投資)。其中,中央層面的國家文化經費預算和地方政府經費投入都屬于國家公共文化支出。總的來說,文化領域的大部分資源仍然來源于國家和地方政府,而這些經費又主要用于維持現有的公共文化機構,包括博物館、圖書館、檔案館、公共美術館、音樂等藝術院校、交響樂團、劇場、歌劇院、社會文化中心、文化館等實體的公共文化機構,表現出明顯的機構導向型特點。以2007年為例,愛沙尼亞國家文化預算的44.5%由以下部分的花費組成:專業劇院,博物館,圖書館,體育學校和體育中心,以及國家經營的音樂演出團體。愛沙尼亞公共文化支出呈現出明顯的機構導向型特點,這使一些重要文化機構能夠獲得更多的經費開支,這種情況在國家消減預算時更為明顯。同時,這也會促使一些主要的文化機構設法使自身升格為“國家的”機構,并要求能夠在國家資源分配中取得優先權,例如,愛沙尼亞國家圖書館和愛沙尼亞劇院(國家大劇院)。又如,愛沙尼亞戲劇院雖然并沒有官方的“國家的”機構的身份,它仍然能夠獲得比其他劇院更多的經費。

同其國土面積較小等限制性因素相比,愛沙尼亞文化領域的法律體系相對比較健全,并表現出機構導向的特點。愛沙尼亞文化領域的法律法規包括以下兩個方面:一般性立法和專門的文化立法。一般性立法包括《憲法》(1992)、《版權法》(1992)、《債權法》(2001)、《國家保密法》(1994)、《個人數據保護法》(1996)、《公共信息法》(2000)、《博彩稅法》(1995)、《增值稅法》(2001)、《所得稅法》(1999)、《語言法》(1995)等等,這些一般性法律涉及到了文化生活的方方面面。愛沙尼亞專門的文化立法有:《愛沙尼亞文化基金會法》(1994)、《文化部章程》(1996)、《愛沙尼亞國家圖書館法》(1990)、《公共圖書館法》(1994)、《博物館法》(1996)、《國家歌劇院法》(1997)、《演藝公司法》(1997)、《創意藝術家和創意藝術家聯盟法》(2004)、《文物保護法》(1994)、《廣播法》(1994)、《少數民族文化自治法》(1993)等。從其文化立法來看,針對具體機構或組織的法律法規較多,顯示出機構導向的特點。

4 不徹底的“一臂之距”

“‘一臂之距’原則被運用到文化政策上則是要求國家對文化采取一種分權式的行政管理體制……從對文化的集中管理到分權管理,是它的基本要義。”①張雪瑩.英國“一臂之距”文化管理原則的啟示[EB/OL]. http://theory.people.com.cn/GB/40537/16479808.html,2013-1-6,文化行政主管部門將具體管理事務交由中介非政府公共文化機構,將政府文化經費分配給各個文化領域的文化藝術團體、機構和個人。這種文化管理模式在歐洲非常普遍,英國、荷蘭、丹麥等國家都有采用,愛沙尼亞也采用了這種管理方法。

愛沙尼亞最重要的兩個“一臂之距”主體是愛沙尼亞文化基金會和博彩稅委員會。愛沙尼亞文化基金會于1994年由議會設立,獨立于文化部,是除了文化部之外為文化活動撥款的主要機構。它的資金來源于煙酒和博彩稅的國家預算以及基金會自己開展的一些活動收入,主要用于支持獨立的文化項目和活動。該基金會董事會主席由文化部長擔任,但是,它對于文化部或其他政治團體來說,并沒有從屬關系。它資助的文化領域包括建筑、電影、美術、戲劇、音樂、文學、民間藝術、體育、跨領域文化,每個領域都有一個專門委員會,由各自的委員會決定如何分配資源份額(沒有政府參與),并在實踐中采取不同的撥款方法。它每年有四次資助,資助的對象包括私人機構、民間組織和個體藝術家,資助的活動包括學術研究、差旅經費、具體項目。此外,該基金會每年還設立了杰出創造性活動的獎項(從1997年開始,每年8個名額),并為退休藝術家發放養老金。另一個“一臂之距”主體是博彩稅委員會,它于2002年依據《博彩稅法案》設立,不僅資助文化活動,還為其他領域提供經費,如自然科學、醫藥、社會保障、青少年、老年、特殊人群等方面的項目。

不過,愛沙尼亞的“一臂之距”原則執行得并不徹底,只是對集中模式的補充和調劑,并不能真正達到分權的目的,這主要表現在以下兩個方面:第一,“一臂之距”主體所能掌握和分配的國家文化支出非常有限。愛沙尼亞文化基金會每年獲得大致相當于國家文化支出10%的經費,博彩稅委員會用于文化活動的經費更少,這顯然不符合“一臂之距”原則的初衷(使文化事業管理朝著分權化的方向發展)。第二,“一臂之距”主體在分配文化經費時,并不能完全做到獨立自主。原則上,愛沙尼亞文化基金會主要資助獨立的文化項目和活動。不過,受到國家預算消減等因素的影響(這種影響還在持續并有可能增加),它還參與了現有文化機構的融資,例如愛沙尼亞藝術博物館和國家博物館的建造工程。相對于愛沙尼亞文化基金會,博彩稅委員會的獨立性更低:它包括政治上任命的代表(6名來自議會和3名來自各部委的代表),其決議由相關部門決定;相對于愛沙尼亞文化基金會,它的規模比較小,也缺乏組織嚴密的管理機構。

以上四個方面是當前愛沙尼亞文化政策的主要特點。另外,需要指出的是,隨著公民社會的發展、私有化與集中模式之間的矛盾引發更多的討論和關注,集中模式的文化政策更加朝著分權的方向發展。首先,近年來,愛沙尼亞地方政府在公共文化開支中所占的比重呈現增加的趨勢:從2006年到2010年,省和市政府文化支出之和占所有公共文化支出的比重分別為 34.9%、40.5%、42.6%、37.6%、45.2%,雖然2009年略有降低(受到2008年金融危機的影響),但總的趨勢是在增加。其次,已經開始啟動地方行政系統改革計劃,并在公共領域進行積極磋商。這次改革計劃將包括減少地方政府數量和增大相應的規模。無疑,這將會對地方政府運行能力和政策制定和實施方面產生影響。再次,非政府組織在與政府正在商討通過建立新的“一臂之距”機構(可能是一個國有基金會)來管理對NGO的經費支持,以規范國家對非政府組織參與文化活動的資助。這些都顯示,愛沙尼亞文化政策將會在未來發生一些改變。

〔1〕Mikko Lagerspetz,Margaret Tali.Cultural Policies and Trends in Europe:Estonia[EB/OL].http://www.culturalpolicies.net/down/estonia_032012.pdf,2012-11-10

〔2〕愛沙尼亞文化部網站.Estonian Ministry of Culture.http://www.kul.ee/,2012-12-30

〔3〕愛沙尼亞統計局網站.Statistics Estonia.http://www.stat.ee/,2012-12-15

〔4〕愛沙尼亞百科全書.Estonica.http://www.estonica.org/,2012-12-12

〔5〕愛沙尼亞法律文本數據庫.Estonian Legislation in English.http://www.legaltext.ee/indexen.htm,2012-12-13

〔6〕愛沙尼亞官方門戶.Official Gateway to Estonia.http://estonia.eu/,2012-12-31

〔7〕歐洲委員會網站.European Commission.http://ec.europa.eu/,2013-1-6