地標制造者

陳丹瓊

英國貝諾(Benoy)建筑設計公司董事會主席格雷厄姆·卡特利奇(Graham Cartledge)一生中做過無數重要的決定,最重要的決定有兩個,其一是告別在英國諾丁漢郡鄉村地區搭建牛棚轉行從事城市建筑設計,其二是來到亞洲擴張業務。前者造就了一家榮獲大英帝國司令勛章的頂級建筑事務所,后者則令其業績在全球經濟蕭條的情況下逆勢取得30%的年增長率。

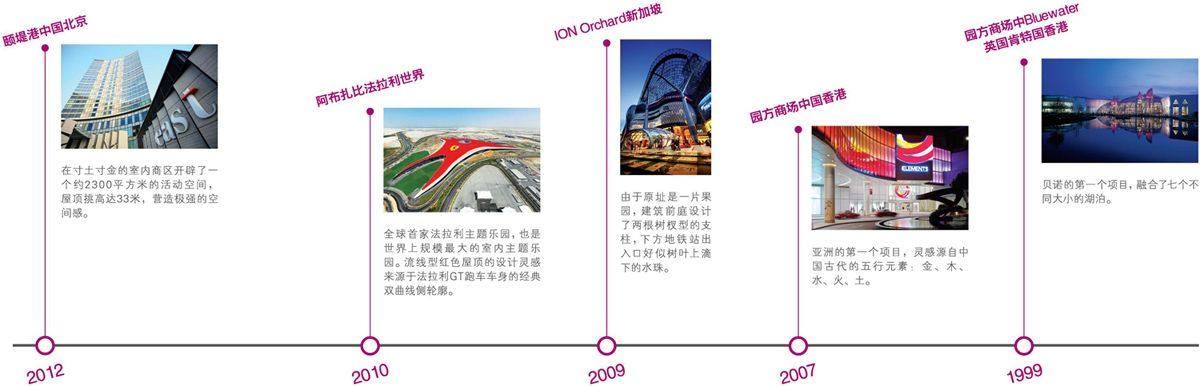

如今,貝諾成立了香港、孟買、迪拜等地區分公司,中國內地亦逐漸成為其發展重心,貝諾已在中國留下諸多地標性建筑,如北京國際貿易中心、上海陸家嘴國際金融中心、上海環貿廣場、北京東隅酒店等。在中國內地,貝諾已建立起350人的設計團隊,完成這一切卡特利奇用了8年時間。

業務重心在歐洲時,貝諾一年的營業額僅800萬美元。獲益于中國市場,這一數字很快變成6400萬美元,中國地區的貢獻亦從5%增至45%,卡特利奇為這一蓬勃發展的市場定下的目標是在5年之內營業額翻一番。

突破常規

即使國際同行對中國房地產的市場前景表示擔憂,卡特利奇卻認為商業地產的增速并未停滯,蘭州、西安、沈陽、貴州等二線城市均凸顯增長潛力。“北京并沒有發現什么變化。在上海,我也跟一些投資者和基金經理見面,他們也都相當有信心。” 卡特利奇對《環球企業家》說。萬科、龍湖、華潤等一線房地產公司亦從住宅轉向商業地產,這預示著絕佳的市場機會或即將到來。

卡特利奇的開局并不順利。12年前,貝諾設計了亞洲首個項目——香港圓方商場,其設計師跟地產商溝通時不得不往返于倫敦與香港之間。“建立關系很重要,這么飛來飛去可不行。” 卡特利奇回憶說,如今貝諾在香港已擁有75%的本地員工。為了與更多中國地產商建立聯系,卡特利奇曾陪同英國首相卡梅倫訪華,并熱衷于在各類建筑論壇中辦講座闡述設計理念,英中貿易協會亦為其帶來商機,不過,真正令貝諾名聲大震的還是一幢幢藝術品式的建筑。

貝諾的作品非常注重創新和和本土化。以泰國芭提雅項目為例,其項目建造在海灘旁邊,考慮到人們可能剛從海灘休閑過后,腳穿涼鞋就走進這棟樓內,地板上可能會有沙子,貝諾因此并未采用普通大理石地面,而選擇更為防滑的材質。北京頤堤港項目則突出標新立異,在寸土寸金的室內商業區開辟一個約2300平方米的“冬季花園”,其屋頂挑高達33米,以便在塔樓之間空出一個廣場。如此標新立異的建筑設計并非首例。實際上,1999年貝諾首個項目英國肯特Bluewater購物中心就因三角形的設計方案完美融合當地的水景,至今仍是被模仿的對象。“我們從不復制自己,每個項目都像在講一個獨特的故事。”貝諾董事克勞德·托肯(Claude Touilkan)對《環球企業家》說

頤堤港項目總設計師吳超的經歷或能解釋貝諾緣何能保持設計的前瞻性。吳在北京土生土長,后到英國求學,曾在貝諾倫敦分公司工作,之后去了香港,現在則回到北京,國際化視野及對當地文化的了解,使得頤堤港的設計草圖剛出來就被大為贊賞。“我們改變了塔樓在上、群樓在下的格局,將辦公樓與購物中心脫離,形象上又不會相互競爭,酒店與購物中心卻能無縫對接,這樣酒店內不必有太多餐飲。”吳超對《環球企業家》說。

最讓吳超花心思的還在于如何讓頤堤港在幾十年后還能成為令人津津樂道的建筑,冬季花園即是為持續性所設計的商業亮點。如此設計,其巨大的每層空間會有不同的凹凸面,延展出來的部分則非常適合室外餐飲的落座。這意味著頤堤港的餐飲僅會集中于某一個區域,而傳統做法則是將餐飲分散在各處吸引人流。

“商家考慮的不僅僅是設計,溝通方案的過程中,他們都是拿著計算器來現場的,要看怎樣的面積才是劃算的。”吳回憶說。在設計環節,哪邊是中餐,西餐的面積又如何分配均需要討論充分。是否有胸懷接受如此創新,其大膽的設計對地產商來說堪稱考驗。好在結果皆大歡喜。

還有諸多設計細節不為太多人注意,但卻直接決定成敗。扶梯、洗手間等設計一旦失誤即會造成死角,受直接影響的不僅僅是顧客從扶梯旁看到消防栓那么簡單,還有因為人流自然減少而遭損害的商家利益。動線設計是貝諾的拿手好戲,其適當的曲線甚至成為貝諾在業界的標志。“引導人流要把握顧客想要探索,但又不愿有太多困難的心理。我們甚至會精確計劃好走廊寬度,顧客走多久會累,然后給其一個落腳點休息或者尋找方向。”吳超說。

體驗第一

極具創新但又穩扎穩打的做法令貝諾不但贏得太古、恒隆、新鴻基等港資地產商,亦令內地一二線的房地產企業均向其靠攏,“在倫敦,我們接待的中國客戶比世界任何一個地方都要多,他們非常想親眼看到國際上最佳的執行方案是什么。” 卡特利奇說。

在實際操作的過程中,許多新興地產商前期甚至會向貝諾咨詢項目定位、如何招商等實際問題。對于這點,吳超深有體會。“一般三線城市面積比較放松,但太多的選擇就可能變成沒有選擇了,我們從規劃入手幫其理清思路,而思路可能是其最頭疼的。”吳說。此外,獨特的建筑設計如何帶動后期招商亦是個大問題,不過好在貝諾手頭此類案例亦越來越多。

“客戶往往都要求很多,你立刻就得拿出方案來,不可能從倫敦再派建筑師飛過來出方案,我們會當場給他畫出來,以便讓客戶直觀的看到我們可以做哪些,客戶看到這些圖之后就會詢問該項目什么時候可以開始,這招大部分情況下都很有效。” 托肯解釋說。

什么是設計師眼中商業地產的最佳標準?“我們只看顧客是否能有一個愉快的體驗,否則的話項目就是失敗的。”格雷厄姆·卡特利奇對《環球企業家》說。