納斯達克“漸行漸遠”?

林邑

“納斯達克沒戲。”針對香港媒體曝出納斯達克現任中國區首代鄭華一力親赴香港,試圖與香港交易所“搶客”,說服阿里巴巴赴納斯達克IPO的傳聞,一位熟悉內情的人士如此頗為肯定地對《環球企業家》表示。

從2010年底開始,美股市場刮起一股做空中概股的浪潮,在納斯達克上市的中概股也接連發生集體退市的現象。其中還有諸如盛大、分眾傳媒這樣的明星中概股。

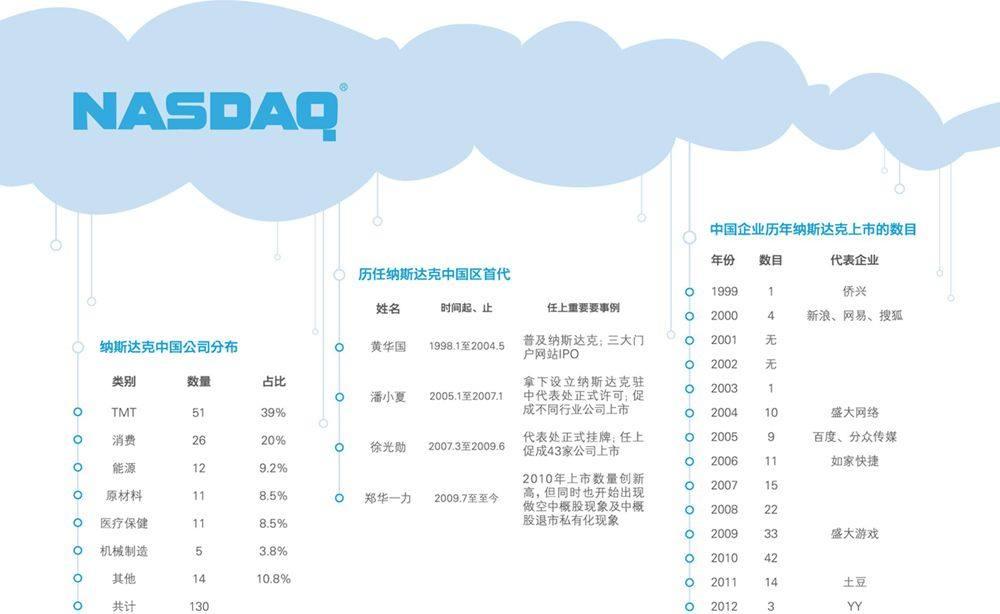

2010年,赴納斯達克上市的中國企業達到前所未有的42家。之后,情勢急轉而下,2011年,上市數目為14家,到了2012年,這個數字變成了3家。

納斯達克正在被中國企業拋棄的說法,在資本市場不脛而走。如今阿里巴巴IPO,少有人看好納斯達克。中投圣泉投資管理企業創始合伙人潘小夏感覺到非常遺憾,“阿里巴巴的基因和納斯達克是最匹配的,去納斯達克應該是最合適的。”

潘小夏是第二任納斯達克中國區首代。自1998年1月1日納斯達克開始往中國派駐首席代表以來,納斯達克在中國已經歷經四任首代:黃華國、潘小夏、徐光勛、鄭華一力。

15年來,納斯達克在中國從籍籍無名變成幾乎家喻戶曉,從籌備設立辦事處到正式取得資格掛牌成立,上市公司也從最開始的0到2010年最高峰時達167家。截至3月22日,這個數字回落到130家。

“空襲”

在納斯達克中國區四任首代中,2009年7月上任的現任首代鄭華一力,是唯一的女性,她的首代生涯也可算是最跌宕起伏的—上任第二年,中國企業赴納斯達克上市達到了前所未有的42家;但也正是從那之后,納斯達克開始出現中概股退市風潮。

6、16、25,這是2010年、2011年、2012年宣布將從納斯達克退市的中國企業數。

這股退市潮緣于一家籍籍無名的納斯達克上市公司—大連綠諾環境工程科技有限公司(RINO. Nasdaq,下文簡稱綠諾)。

因為被一家叫渾水(MuddyWaters)的美國市場研究公司揭露存在財務造假,2010年11月10日到12月9日的30天內,這家之前一直頂著新能源產業光環的公司被納斯達克勒令退市。

綠諾的退市像投入美股市場的一枚炸彈,自那之后,海外投資者開始破除以前對中國概念股的“迷戀”和“追捧”,中概股在美國股市遭遇前所未有的信任危機及金融危機。

以渾水、香櫞為代表的做空機構,趁機掀起獵殺中概股的風暴,中概股在美國股市的表現普遍低迷,多家公司股價暴跌甚至退市。

i美股在2012年底推出的一份報告指出,從綠諾科技遭渾水質疑并最終退市之后,在美國資本市場退市的中國公司將近50家。這些公司的退市,都和本輪做空潮有著直接或者間接的關系。

有些是直接被質疑后退市的,有些是股價大幅縮水后觸及1美元退市規則,有些則是做空潮爆發后,交易所等機構的監管要求提高導致其無法滿足相關要求。

“股價過低,是中概股從美國股市退出的最重要原因。”首任納斯達克中國區首代黃華國認為。事實上,根據i美股在2012年12月推出的一份報告,以在紐交所上市的東南融通被質疑的2011年4月26日當天作為計算起點,截至2012年12月7日收盤,一年半的時間在美上市的中國概念股總市值縮水近1000億美元。

在黃華國看來,中概股從過去在納斯達克的“溢價”變成“折價”,最終還是企業本身的問題。一些企業被勒令退市,一些企業認為自身價值被低估,主動謀求私有化退市,都是成熟資本市場完全正常的現象,不必大驚小怪。

盛大、分眾傳媒就是通過私有化退出納斯達克,甚至搜狐也傳出因不滿價值被低估準備私有化退出。

在成熟資本市場浸淫多年,黃華國對退市現象已是司空見慣,但看到像盛大這樣自己一手帶到納斯達克的中國公司選擇離開,他還是覺得很不好受。

作為納斯達克中國業務拓荒者,黃華國也是目前擔任首代年頭最長的—從1998年一直到2004年。在那最初的六年里,他的主要工作就是向中國的企業大力推介納斯達克的低上市成本、高透明度和活躍交易。

他非常重視納斯達克在華品牌塑造、政府公關及客戶拓展等戰略性布局,并促進實質性的業務開展。

也正是在他的努力下,當年急于走向國際資本市場的中國高新技術企業,特別是網絡新經濟創業者才相信,納斯達克這個“科技與金融的紐帶,運氣和成功的搖籃”,才是他們的融資樂土和夢想之 地。

自那之后,網易、搜狐、新浪、僑興、攜程、TOM在線、掌上靈通、盛大等一批中國企業先后赴納斯達克上市,一度為全球投資界矚目的“中國網絡概念股”群體逐漸形成。

如今,一股最初以“反向收購”上市的公司的私有化退市潮,逐漸延及IPO上市公司,影響一些和納斯達克其實很合拍的中國企業退市,這是黃華國不愿意看到的。

“反向收購”

在黃華國看來,“反向收購”正是導致目前中國企業和納斯達克漸行漸遠的重要原因。這也是公認的中概股問題頻出的根本原因。

公司股票在美國上市,主要有兩種方式:一是直接上市(IPO),二是買殼上市。“反向收購”即買殼上市, 需要經過兩個步驟才可以實現上市:非上市公司股東通過收購一家殼公司(上市公司)的股份控制該公司,再由該公司反向收購非上市公司的資產和業務,使之成為上市公司的子公司,然后通過增發融資等手段獲得企業發展資金,使企業發展壯大達到要求后,升級到更高層次的交易市場。

黃華國和潘小夏在任之時,力推中國企業直接上市。盡管“反向收購”比起IPO更容易、費用也更低廉,也是美國資本市場很常用的資本運作方式,但他倆并不愿意在這方面做得更多。

在黃華國看來,通過反向收購上市,基本上不設掛牌條件和掛牌門檻,也沒有嚴格的信息披露要求,因此,聚集了各類沒達到場內上市條件的證券品種,其中不乏大批的廉價股,也包括大量從場內市場退市的垃圾股。

若中國企業通過買殼上市,將不會有好的聲譽,也很難得到投資者認可。黃華國并不想讓自己的事業從這樣的狀況起步。正是他在這方面的堅持,盡管他任期最長,但在他任上6年赴納斯達克上市的中國企業是最少的,十來家而已。

潘小夏則極力拓展中國企業的行業范圍,在2005年初到2007年初兩年任職間,促成了25家中國企業到納斯達克直接上市。

在此之前,赴納斯達克上市的企業主要出自IT行業,而在潘小夏任上,在納斯達克上市的中國企業的行業呈現多元化特質:農業、醫藥、零售、新能源、消費……甚至還有屠宰行業。

確切地說,反向收購逐漸成為中國企業赴美上市主要類型,發生在第三任首代徐光勛任上。

據華爾街日報在2012年12月登載的哈佛商學院公布的研究數據,從2006年到2010年,共有325家總部在中國的公司赴美上市,其中,222家中國企業是通過“反向收購”登陸美國資本市場。

因為“反向收購”的監管不那么嚴格,一些美國投行和國內中介看到了機會,也看到在國內融資很難的國內中小企業迫切的融資需求,便以“買殼上市速度快、費用省”為宣傳,吸引了一大批國內的中小企業到美國去買殼上市。

事實上,這些中小企業絕大多數并不清楚買殼上市的真正含義。于是,通過反向收購登陸美國市場的中概股,潛伏了一系列的會計和治理問題,隨著時間推移,問題顯現,進而導致誠信危機、被做空、股價大跌、退市。

2010年,納斯達克聘請了外部調查員,以調查中國反向合并公司的財務報表。據納斯達克說,評估中包括了對這些公司在中國內地運營情況的調查。

當時有一種說法,徐光勛2009年的卸任,和他對“反向收購”“看門不嚴”有很大關系。

徐光勛并不否認,在他擔任首代的時候,反向收購愈演愈烈。但他不認為這是一件壞事。“美國資本市場是成熟的,也是多元的,可以通過不同途徑滿足不同層面的融資需求,反向收購只是其中一種途徑,它有什么錯?”

在徐光勛看來,反向收購給國內融資難的中小企業提供了機會,而只有真正做“反向收購”的人就知道,這其中90%都是好的結果,有問題的僅為10%。而出問題的,基本都是企業自身的問題。

“大家都在說反向收購,但到目前為止,國內絕大多數人對它的認知為零。”徐光勛有些不忿。

誤讀

事實上,徐光勛認為,中國企業對納斯達克也有著深深的誤讀。

徐光勛1994年就加入納斯達克,在此之前,納斯達克還沒有出身內地的中國人加入。從那之后,他的工作就和納斯達克緊緊相連。卸任之后,人們依舊會找他咨詢有關納斯達克上市的事情。

“說起納斯達克,大家似乎都知道,名氣很大,但具體它是做什么的,直到現在,能說上來人的很少。”徐光勛說。

徐光勛說自己任上最大的遺憾是沒有促成一家國企在納斯達克IPO。“不是沒做工作,而是很難說服他們相信,納斯達克是個全面的主板市場,而不僅僅是高科技股上市的地方。”

對此,他的繼任鄭華一力更有體會。上任以來,她在幾乎所有公開場合的發言,都圍繞“納斯達克到底是干什么的”展開。

讓她頗感無奈的是,直到現在,人們依然把納斯達克看作美國的創業板。這在她看來,是對納斯達克的根本誤讀。

一有機會,她就聲明,雖然納斯達克孕育了很多著名的創新性創業家,是公認的創新性企業家的家園,但絕對不是創業板,而是美國最主要的主板市場。

在2009年深交所創業板推出的時候,許多中國媒體用深交所推出“中國納斯達克”做標題,為此事納斯達克正式致函深交所,指出不能將納斯達克稱為創業板,因為這在監管和法律上是行不通的。美國“創業板”的監管層次較低,所擔當的法律責任不同。

她介紹,目前納斯達克已經成為全球最大的股票交易所,并且覆蓋各個行業公司,而不是只有科技股。

在納斯達克上市的公司有逾3500家,其中24%是科技公司,22%是金融行業公司,17%是消費行業公司,15%是醫療保健行業公司,其余是工業、能源、材料等行業的企業。

全球最大的教育公司—阿波羅教育集團,全球第一大太陽能公司—First Solar,全球最大的媒體公司—新聞集團,全球最知名的品牌公司如星巴克、夢工廠等,均在納斯達克上市。

無論從交易的股份數,還是交易的現金額度來看,納斯達克都是全球交易量最大、流通性最強的單一市場。美國現在排名前三的大市值公司當中,納斯達克就占了兩名—第一名蘋果和第三名微 軟。

黃華國也體會到了納斯達克被誤讀的無奈。從他上個世紀90年代末回到中國起,他認為自己最大的任務就是讓人們了解到,作為全球最大的資本市場,納斯達克在美國以及全球經濟,尤其是在新經濟領域發揮著舉足輕重的作用。任何一個不想在新經濟時代落伍的企業,都應該到納斯達克來嘗試一下。

但很多時候,人們只看到新經濟、高科技,對于納斯達克成立不到30年就超過了紐約交易所200年的歷史,并未留意。

潘小夏是行動派。他也會向中國企業介紹納斯達克市場的多元性和門類的全面性,但他更重要的是對著納斯達克上市公司門類分布圖,去找其一一對應的中國行業協會,從而促成中國不同行業的企業赴納斯達克上市。

2005年7月13日在納斯達克上市的分眾傳媒,就是潘小夏努力的結果之一。這個在當年獲得美國復興資本服務公司評選的“全球十佳IPO”的項目,就把媒體概念第一次引入了納斯達克的中概股中。自那之后,潘小夏也不失時機地多次對媒體強調:“納斯達克不僅僅是高科技概念!”

需要

從數字上看,2012年對于納斯達克而言,似乎不僅與中國企業漸行漸遠,在美國本土市場的表現也不太樂觀。

年初,納斯達克由于贏得了Facebook的IPO,看起來前景光明。但成也蕭何,敗也蕭何,由于Facebook的IPO出現重大失誤等諸多問題,最終,2012年,納斯達克的老對手紐交所在科技股IPO中反超此領域一向強勢的納斯達克,獲得了52%的市場份額。

據統計,2012年全行業的IPO,紐交所也贏取了53%的市場份額。除贏取IPO外,紐交所還吸引了16家在納斯達克上市的公司轉移到紐交所上市。

看起來,中國企業和納斯達克漸行漸遠也算是大勢所趨。

事實并非如此,鄭華一力介紹,種種原因導致的中國企業海外退市潮并未給中國企業海外上市熱降溫,美國證券交易委員會仍然不斷收到中國企業提交的首次公開募股(IPO)申請文件。

2012年11月底,YY母公司歡聚時代在美國納斯達克IPO上市。“現在敢上市就是好漢。”YY母公司歡聚時代CEO李學凌在美國敲響納斯達克開市鐘后這樣說。

熟知美國資本市場的業內人士,無不對李學凌的話表示認同。鄭華一力就認為,中概股在美國遇冷,主要原因還是因為沒有高質量的公司出現。

作為現任首代,盡管鄭華一力認為目前最關鍵的是需要一家高質量、有規模、具有帶動作用的中國企業上市來恢復投資人的信心,但她絲毫不懷疑納斯達克對中概股的吸引力,“美國資本市場的生命力依然存在,而且非常強大,美國資本市場的優勢依然非常明顯。”

“當中國的企業知道什么是真正的納斯達克,什么是真正成熟的資本市場時,應該會理性看待現在納斯達克在中國的處境。”徐光勛說。

他卸任后所從事的工作和過去的工作無太多分別,主要也是促成中國企業赴美上市。這么多年,他壓根沒感覺到中國企業和納斯達克漸行漸遠,“來找我的人還是那么多,融資的愿望依然那么迫 切。”

目前在中美兩國之間做投資咨詢的黃華國認為,最起碼從納斯達克快捷的融資速度和多樣化的融資形勢上看,國內企業如果放棄納斯達克,那就太不劃算了。

在黃華國看來,當今時代,很多經濟發展機遇轉瞬即逝,快捷全方面的金融支持必不可少。和國內IPO動輒需要一兩年甚至三五年的時間相比,到納斯達克上市最慢也不會超過10個月。

黃華國還認為,納斯達克最突出的優勢就是“看未來”。“納斯達克是全球一流的交易所,具有一流的流動性,看重的還是企業未來的發展,這對創業型的企業是再好不過的事情。”而其他的交易所,包括紐交所、港交所、A股等,主要還是看重企業的過去業績。

最關鍵的,截止目前,全球也就這一家創業板起家的交易所做成功了。

美國的納斯達克市場培育了許多偉大的公司,也埋葬了許多垃圾企業。據統計,在納斯達克上市的公司在兩年內跌破發行價的占比近70%,第三年破產清盤或退市的公司逾55%。

至于中國企業會不會拋棄納斯達克,黃華國說,“時間將證明一切。”