談數學課堂中建立數學模型與因材施教的體會

孫蘭季

摘 要:引導學生經歷數學、交流數學和應用數學,是當今數學教育改革的方向。數學的生命力在于它能有效地解決數學與現實世界的橋梁。如何將現實問題轉化為數學模型,再對學生進行因材施教,是數學教育的重要任務。

關鍵詞:數學;課堂;模型

一、在課堂中演繹教材內容,建立數學模型,最后靈活運用

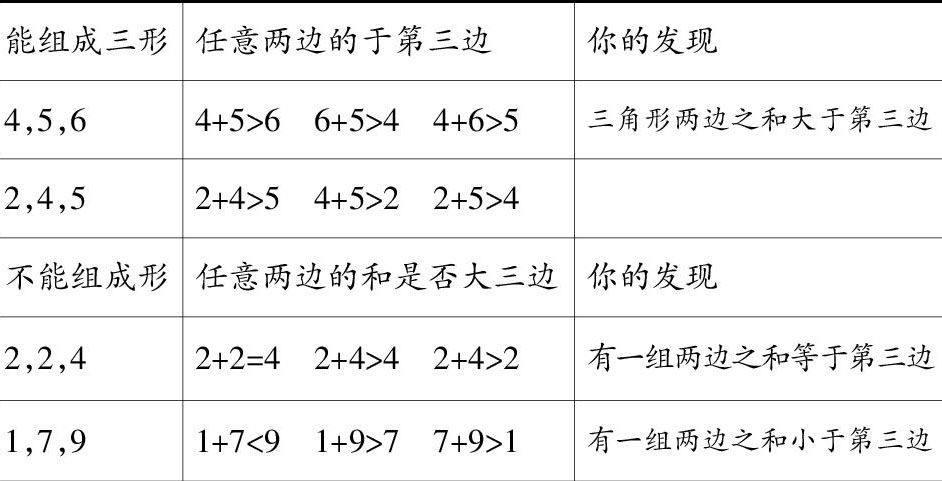

我們的教材內容,都是經過專家設計安排的,已經比較完善。但是并沒有告訴教師該怎樣教,學生該怎樣學,經常聽見家長或高年級的教師談論:“一年級數學教學太簡單了,1加1等于2這有啥好教的,不要教學生都知道,我要去教低年級等。”但事實并不這樣,一年級的教師為了演繹好這些內容,傷痛腦筋準備小棒、掛圖、錄像等形象教材,演繹教材內容建立1加1等于2和1減1等于0數學模型,最后能夠舉一反三。我們不能直接將知識硬塞給學生,怎樣演繹好教材知識是基礎也是關鍵,滲透教學思想與方法,學生在經歷“問題情境—探究新知—建立模型—靈活運用”這樣的知識建構過程中力求參與面廣。例如,教學四年級下冊《三角形邊的特征》時,不是直接把結論硬塞給學生,教學中教師設疑:是不是任意三條線段都能圍成三角形呢?小組合作,探索新知。實驗1:從學具中任意拿出三張紙條擺一個三角形,看看你能發現什么?學生動手操作再交流。有的學生沒有擺成,這是什么原因呢?教師在這里有意設置障礙,讓學生感到用以前的知識解決不了現在這個問題,激發學生的求知欲望,下面我們就對這兩種情況做一個深入的探究。實驗2:動手操作,把能組成三角形和不能組成三角形的情況分別填寫在實驗表格中。

放手讓學生想一想、畫一畫、說一說,既滿足學生的表現欲望,又培養了學生自主探索、小組合作意識,充分調動學生的積極性,課堂中讓學生根據自己的體驗,用自己的思維方式探究發現、再創造,使每個學生都有一塊屬于自己思維的開拓區域。獲得初步結論,再進行實驗驗證結論,最終完善了結論:三角形任意兩邊的和大于第三邊。在沖突中反思,在反思中完善,學生在經歷獲取知識的全過程中體驗了數學知識的科學性、嚴謹性,鍛煉和提高了學生的學習能力,積累了從事數學活動的經驗,為解決多樣化的內似數學問題奠定基礎,借助實驗演繹教材內容,生動形象地建立數學知識模型,學生在分析問題和解決問題時,思路更開闊了,讓學生深入淺出地在頭腦里建立數學知識模型,達到學習的高境界——舉一反三,靈活運用。

二、教學中建立數學模型后,又要因材施教

課改幾年中,發現熱鬧的課堂不現實。如何看待“雙基”仍是主題之一。我認為,不管是生活數學化,或是數學生活化,數學教學一定要加強基礎知識和基本技能,這是數學之本,是思維之源,學生的個性不同,智力水平、身體素質、興趣愛好也不同,因此學生之間處處存在個體差異,這需要教師在教學中發現并提出不同的要求,讓每個學生都能在自己原有的基礎上發展提高。但我不主張像以前一些內容的教學那樣,尤其是計算教學,每節課都是出大量的題做練習,題型單調、方法重復,使學生感覺枯燥無味、做來生厭。我們從問題引入,小組合作活動,看圖提出問題,看誰提得多。各小組學生代表匯報。(1)西部區水的總量多少?(2)降雨量最多與降雨量最少的片區一共降雨多少?(3)降雨量最多與降雨量最少的片區相差多少?等問題是數學的核心,學生覺得這樣計算“有血有肉有骨架”,樂于在解決實際問題中去計算去體會;其次是我們設計的計算系列把所有重、難點知識和技能技巧都融會之中,學生學得活,學得實在。如,小數加減時的數位該如何對齊,豎式計算,加減混合運算、估算,應用運算定律簡算各口算,小數末尾的零一般去掉,復名數,單名數計算的方法和策略,算法多樣化,使用計算器等。

在加強“雙基”的同時,我們要因材施教。關注不同層次的學生需求,在提高認識和拓展延伸中,設計一些既讓一般學生作為基本和提高訓練的內容,又使學有余力的學生有更大的思維空間發展能力。學困生可以借鑒得到提高。例如,作業速度快的學生,我都會出一兩道針對本節課的思考題,學生沉靜在思考當中,也提高了課堂紀律。

總之,我要根據時代的需求,在加強“雙基”的同時,關注不同層次的學生需求,實現人人都學有價值的數學、人人都能獲得必需的數學、不同的人在數學上得到不同的發展的新課程的教學目標。

(作者單位 福建省福州市閩清縣下祝中心小學)