處方篇 六個處方:第三方理財,吃藥要趁早

處方一:

重中之重——建設專業團隊

專業的理財規劃師是第三方理財機構賴以生存的人力資源保證。《2012年中國財富報告》調查發現,在選擇理財機構時,58%的受訪者將“服務和銷售人員能力和專業素質”作為首選。

目前國內第三方理財機構的理財規劃師尚存在良莠不齊的現象。很多理財規劃師習慣于營銷思維,缺乏幫助客戶量身定制理財方案的能力,更多還是停留在產品的推銷上。擁有真正專業、穩定的理財規劃師團隊,將是未來第三方理財機構在激烈的市場競爭中脫穎而出的核心競爭力之一。

當前,國內市場上較為權威的相關資格認證主要有三種:國家勞動和社會保障部頒發的《中華人民共和國投資理財師職業資格證書》,也即CFP資格認證;中國金融理財師標準委員會的AFP資格認證;以及由香港注冊財務策劃師協會與內地高校合作的注冊財務策劃師(RFP)認證。這些還遠遠不夠。第三方理財服務涉及投資規劃、風險管理規劃、稅收籌劃、現金規劃、消費支出規劃、養老規劃等各個方面,理財規劃師需要有較強的專業理財能力方能勝任。因此,在資質上,CFP等資格僅能作為入門資質。

為適應高端客戶不同層次的需求,并且反映理財師專業技能的差異和層級,可借鑒海外經驗,將認證資格劃分為從入門到高級的多個層次。從業人員除持有理財師資格證書外,還應同時持有證券、保險等更具專業性的其它細分資格,便于客戶甄別。在美國,從事第三方理財的專業人員90%以上都有長期在金融機構或律師、會計、稅務事務所的從業經驗,年齡在40或50歲以上。豐富的經驗、經歷,都應成為國內理財師未來的標志性特征之一。

處方二:

讓程序正義——規范業務流程

目前第三方理財機構銷售的“跨界產品”涵蓋信托、陽光私募基金、PE產品及公募基金等,各產品分別由銀監會、發改委以及證監會監管,整體監管難度較高,導致行業缺乏執業標準。盡管如此,行業中還是有一些基本的業務準則,比如杜絕虛假宣傳、私下承諾等行為,進行充分的風險揭示。

同時,借鑒法律界提倡的“程序正義以保障實體正義”,制定完善、科學的理財規劃流程也是專業理財服務題中應有之義。以“看得見”的增值服務提升整體服務品質和專業程度。

流程具體設計中可包;客戶基本資料、理財期望的調查、風險偏好評級等,出具詳實的個人理財規劃策略與報告,并對規劃方案執行以及實施進行跟蹤和監控。每一個步驟都應由專門的人員或部門進行“認領”并問責,具體如下圖所示。

處方三:

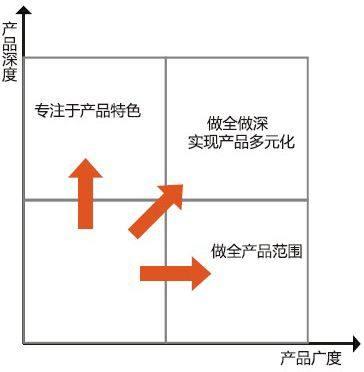

突出專精——尋找最契合客戶的產品

目前理財機構銷售的最主要產品是信托。對于投資者來說,產品豐富度越高,可供選擇的余地越大,這樣更有可能選到最適合自己的“那幾款”。因此,產品豐富度也是考量第三方理財機構的重要方面。

然而,對于第三方理財機構來說,產品并不是越多越好。從某種意義上來說,第三方理財機構更類似于“精品店”,而不是“超市”。產品種類和數量越多,則對理財師要求越高,所需配備的人才也越全面,必然給理財機構帶來巨大的成本,運營和管理難度也相應激增。

好在一位客戶可同時選擇數家理財機構,這為理財機構在細分領域進行精耕細作提供了空間。也就是說,理財機構不必“大而全”、“小而全”,可以是“信托系”、“PE系”,但前提是在該領域內保有風格各異的產品,宗旨則是選出與客戶需求契合度最高的產品。

處方四:

評說由人——引入第四方保證獨立性

獨立性是“第三方”的核心賣點。第三方理財機構沒有金融執業牌照,也不發行自己的產品,獨立于銀行、基金公司、券商、保險公司等金融機構。也只有在獨立的基礎上,才能真正客觀地分析客戶的財務狀況和理財需求,判斷其所需的投資工具和理財規劃。

為保證理財服務的獨立性,各理財機構首先可以從公司治理結構方面入手。第三方理財機構應與其股東、實際控制人、關聯方之間保持資產、財務、人事、業務、機構等方面的獨立性,確保第三方理財機構的獨立運作。其次,在收費模式方面,應逐漸從“傭金系”轉變為以資產管理費和咨詢費為主。盡管這絕非一朝一夕之功,但也絕不能成為理財機構“無為”的理由。至少我們可以借鑒英國的做法:在為客戶提供理財服務的同時,必須提供資產管理費和咨詢費收費模式的選擇權,同時清晰披露收費的類型以及數量。這樣才能使第三方理財機構真正實現獨立于產品提供方。

第三方理財機構的出現使金融理財市場延長了產業鏈,但隨著第三方機構的大量涌現,其作為核心賣點的獨立性日趨弱化,也因此催生出了第四方——獨立產品風險評估機構。為保證和體現公正性及獨立性,金融產品供應商和第三方理財機構可將所發行產品的風險評估職能外包給第四方。第四方評估機構則通過出具專業的風險評估報告,對產品的預期收益、償付能力等各方面進行深入分析,并對產品供應商與第三方理財機構之間的關聯性進行充分揭示,確保理財產業鏈更加生態化,從而促使金融理財市場更加持續健康發展。

目前市場上出現的第四方評估機構,主要是由曾經供職于信托公司和券商的從業人員組建而成,具有盡職調查、產品設計的經驗,但如何真正承擔起第四方評估機構的職能還有待市場考驗。業內對這個初露端倪的市場尚未有充分的關注,但是隨著理財行業的迅猛發展,第四方評估機構的行業自律或監管標準將促進整個市場的發展。

處方五:

左右互搏——加強內部風險控制

第三方理財機構內部的風險控制是其理財服務中重要的一環。國內第三方理財機構業務職能主要分布在四大部門:客戶服務部門、理財師部門、產品開發部門和研究部門。其中,客戶服務部門負責公司品牌的維護;理財師部門為客戶提供財富管理規劃和建議;產品開發部門負責研究設計理財產品;研究部門則提供產品分析報告,并進行產品篩選。

四大部門共同為客戶服務,但是在內部控制上應制定健全、有效、獨立、相互制約的機制。一是應建立獨立的風險控制部門,對各項業務、各部門、各分支機構、各崗位全面實施監控、檢查和反饋,確保公司各項經營管理活動的有效進行。二是應建立業務風險識別、評估和控制的完整體系,運用包括敏感性分析在內的多種手段,對信用風險、市場風險、流動性風險和道德風險等進行持續監控,明確風險管理流程和風險化解方法。三是應當根據不同的工作崗位及其性質,賦予其相應的職責和權限,各個崗位應當有明確的崗位職責說明和清晰的報告關系。不同部門應有明確的職責分工,不相容職務應適當分離。四是應建立健全隔離墻制度,確保客戶服務、理財規劃、研究三大業務相對獨立,保障為客戶提供的理財方案和建議客觀、合理、公正。

處方六:

少走捷徑——老實建樹品牌形象

高凈值客戶是第三方理財機構的核心資源,更是各方爭奪的“香饃饃”。由于客戶定位較為類似,各大銀行的私人銀行部門已經成為第三方理財機構最主要的競爭對手。各機構都在鞏固現有客戶的同時拓展新客戶。目前看,開拓市場的主要途徑有兩種,一種是通過占據渠道來拓展客戶,另一種則是通過樹立品牌來吸引客戶。

在第一種模式中,渠道既包括第三方理財機構本身營銷渠道的擴張,又包括通過與銀行、信托等機構合作,利用合作方的渠道進行產品銷售。而在第二種模式中,第三方理財機構主要通過突出研究實力來樹立品牌形象,從而吸引客戶資源。

在現實中,銀行的私人銀行業務部門往往是第三方理財機構重點挖掘的對象,甚至存在私下勾結,用豐厚的分成來換取銀行客戶資料,然后推銷自己產品的現象。這樣的拉客戶“捷徑”既破壞了與銀行的合作關系,同時還存在法律道德風險。

在品牌知名度和影響力上,第三方理財機構也與銀行、證券、保險等大企業存在不小的差距。第三方理財機構想要被更多的人所認可和接受,還需要在品牌建設上多做文章。