改變產婦體位矯正胎兒方位的臨床效果研究

劉冬梅

改變產婦體位矯正胎兒方位的臨床效果研究

劉冬梅

目的對改變產婦體位矯正胎兒方位的臨床療效進行研究,證實體位矯正胎兒方位的臨床價值。方法以我院2010年6月~2012年6月分娩的100例胎位不正的產婦為研究對象,將其隨機分為兩組,每組50例。觀察組為通過改變產婦體位矯正胎兒方位進行干預;對照組不進行任何干預。對兩組研究對象的分娩方式、剖宮產情況、新生兒評分及產程等臨床資料進行比較,并進行統計學分析。結果觀察組陰道分娩42例,陰道分娩率為84.0%優于對照組陰道分娩8例,其陰道分娩率為16.0%,具有顯著差異性(P<0.05);在剖宮產中情況比較中,觀察組優于對照組,具有顯著差異性(P<0.05);在新生兒評分比較中,兩組無顯著差異性(P>0.05)。結論改變產婦體位應用于臨床矯正枕后位胎位不正,能有效降低剖宮產率,降低難產發生率,具有重要的臨床價值。

胎位不正;產婦體位;陰道分娩;剖宮分娩

胎位不正是指妊振30周后,胎兒在子宮內的位置異常,多發生于腹壁松弛的孕婦。常見的胎位不正包括橫位、臀位、枕后位、顏面位等。胎位不正是導致難產的主要原因,嚴重影響新生兒的健康,甚至會危及母嬰的生命[1]。為確保分娩過程中母嬰的健康,臨床上多采用剖宮產分娩,對產婦的愈后具有不利的影響。隨著臨床分娩技術的發展,對產前矯正胎位的研究成為臨床研究的重點[2]。我院對改變產婦體位矯正胎兒方位對分娩結果的影響及價值進行研究。現將研究過程及結果匯報如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料我院2010年6月~2012年6月分娩的胎位不正的產婦100例,其基本臨床資料如下:①觀察組:觀察組50例,年齡22~29歲,平均25.6歲;孕齡37~40周,平均38.6周;胎兒體重3500~3960g,平均3865.6g。②對照組:對照組50例,年齡23~20歲,平均25.8歲;孕齡38~41周,平均38.9周;胎兒體重3600~4000g,平均3886.7g。產婦均為初產,入院時產婦的宮口開全,經B超檢查胎兒均為單胎、枕后位。所有產婦骨盆均在正常范圍內,且無嚴重的產科并發癥。對兩組研究對象的年齡、孕齡及胎兒體重等臨床資料進行比較,經統計學分析,無顯著差異性(P>0.05),具有可比性。

1.2 研究方法具體的研究方法如下:①收集臨床資料:收集兩組研究對象的病史、孕周、入院體檢情況;記錄骨盆測量、內診檢查及B超檢查結果,并根據相關檢查數據對胎兒的體重進行評估;記錄研究對象的產程、分娩方式、手術情況、新生兒情況及Apgar評分等臨床資料[3]。②胎位判斷:對宮口已開且大于4cm的研究對象進行消毒內診檢查,并根據前后囟門及胎頭矢狀縫的位置及胎兒耳廓方向對胎兒的胎位進行判斷;使用東芝UAABW2 43型超聲顯像儀,分別從縱、橫、斜等各個切面,對胎兒的胸腹、脊柱、腦中線、枕部、眼眶、肢體、鼻及下頜等部位進行掃描[4]。并對檢查的影像圖進行綜合判斷,以確定胎兒的胎位。同時對胎兒的羊水指數進行測定。

1.3 干預方法根據檢查結果判定為枕后位的產婦,按照臨床分組進行干預。觀察組根據胎兒脊柱側行方向,在臨產至宮口開全期間,指導產婦取側俯臥位。側臥時,產婦應采取微弓腰部,含胸屈膝,上側腿上收至與脊柱縱軸成直角,下側腿伸直,膝關節及小腿等部位平放于床墊上的體位,使產婦的腹前側壁平貼在床墊上。對照組胎兒分娩前不做任何干預,其可按原有的作息習慣隨意走動或臥床休息。

1.4 統計學處理對兩組研究對象的臨床數據進行統計,并使用SPSS 15.1軟件進行統計學分析。當P<0.05時,具有顯著差異性。

2 結果

根據分組和研究的內容分別對兩組研究對象臨床數據進行統計,并按照陰道分娩率、剖宮產情況、新生兒評分及產程等進行比較。

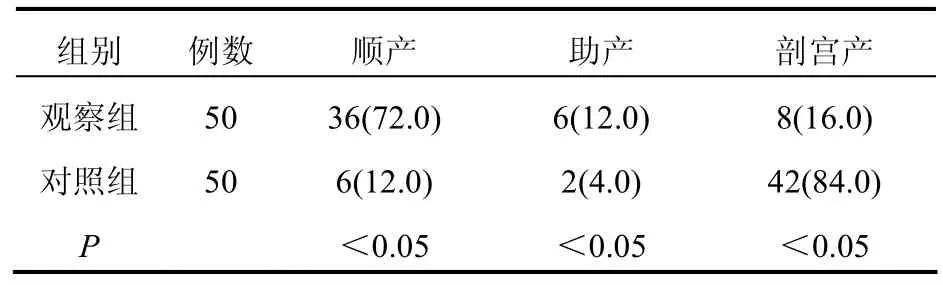

2.1 分娩方式比較在分娩方式中,觀察組中順產36例,助產6例,剖宮產8例,陰道分娩率為84.0%,優于對照組(陰道分娩8例,剖宮產42例,陰道分娩率為16.0%),具有顯著差異性(P<0.05),具體數據如表1所示。

表1 兩組研究對象分娩方式比較[n(%)]

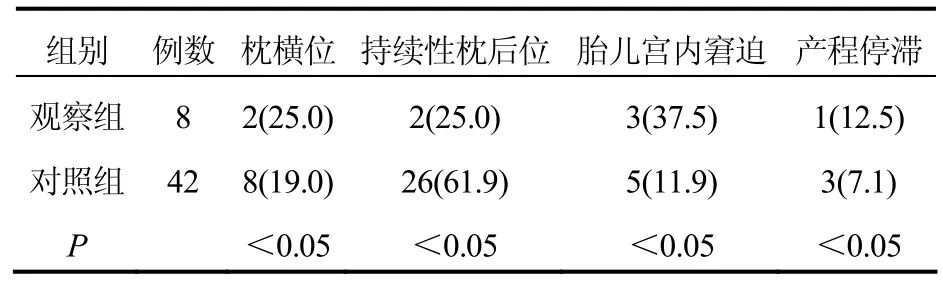

2.2 剖宮產情況比較觀察組中8例研究對象行剖宮產,其中因體位不正進行手術4例,因胎兒宮內窘迫手術3例,因產程停滯手術1例;對照組中42例行剖宮產,其中因體位不正手術34例,因胎兒宮內窘迫手術5例,因產程停滯手術3例。在剖宮產情況比較中,觀察組優于對照組,且具有顯著差異性(P<0.05),具體數據見表2。

表2 兩組研究對象剖宮產情況比較[n(%)]

2.3 其它數據比較對兩組研究對象的新生兒評分及產程情況進行比較,具體如下:①新生兒評分:觀察組新生兒Apgar評分在8~10分之間,平均8.9分;對照組新生兒評分在8~10分之間,平均8.7分,兩組研究對象的新生兒評分,無顯著差異性(P>0.05);②產程情況:因兩組研究對象的主要分娩方式不同,且剖宮產的產程受手術時機,麻醉等因素影響較大,因此兩組研究對象產程不具有可比性。

3 討論

枕后位是產科常見的胎位,因分娩過程中胎兒頭部先露出,常導致難產,直接影響新生兒的質量及產婦的健康,甚至危及母嬰的生命。目前臨床上常采取改變產婦體位對枕后位胎位不正進行矯正,獲得了較好的臨床效果。改變產婦體位應用于臨床矯正枕后位胎位不正已成為降低剖宮分娩率,減少頭位難產的有效途徑。

3.1 改變產婦體位矯正胎兒方位的機理分娩前胎兒生存在羊水中,受多個力相互作用,形成一個相對靜止的環境。因胎兒懸浮在羊水中,在自身重力和羊水浮力形成的合力作用下,胎兒可以繞本身的軸進行旋轉運動,胎兒的重心位于近背側。產婦處于仰臥位或側臥位時,胎兒背部重心在重力的作用下,開始向產婦的側后方移動,分娩前子宮收縮使枕后位胎兒入盆的胎頭下降。此時胎頭已無法改變方向,易造成持續性枕后位,導致難產。臨床上產婦采取胎兒脊柱對側側臥位時,在間歇性子宮收縮力、羊水浮力及胎兒重力的合力作用下,胎兒的胎背會向產婦前壁方向旋轉,胎頭也隨著向前轉動,使胎位得到矯正[5]。在子宮收縮力作用下,胎頭不易再回到枕后位,從而降低了難產的發生率。

3.2 改變產婦體位矯正胎兒方位的產程管理枕后位的產婦在采取側俯臥位矯正胎兒方位時,需對其產程的進展進行密切觀察,因采取側俯臥位矯正胎兒方位時,子宮收縮力是促進胎頭轉動的作用力,當宮縮乏力時,將會影響胎位的轉動,從而影響產程的進展[6]。因此在必要時,及時給予催產素,可以有效提高胎位矯正的成功率。

綜上所述,改變產婦體位應用于臨床矯正枕后位胎位不正,能有效降低剖宮產率,降低難產發生率,對提高新生兒質量,具有重要的臨床價值。

[1] 莊素霞.同側俯臥位矯正胎方位的臨床觀察[J].中國衛生產業,2012,22(11):126.

[2] 曹敏.產婦體位干預矯正胎兒枕后位的臨床應用[J].中外健康文摘,2011,08(38):161.

[3] 王足英,王瓊英,胡雙妹.改變產婦體位自然矯正胎方位50例效果觀察[J].醫學信息(上旬刊),2010,23(12):253-254.

[4] Pinsault N, Vuillerme N. The effects of scale display of visual feedback on postural control during quiet standing in healthy elderly subjects[J]. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 2008,9(08):186-187.

[5] Hess CT.Managing tissue loads[J]. Advances in Skin & Wound Care, 2008,18(03):146-147.

[6] 王足英,王瓊英,胡雙妹.改變產婦體位自然矯正胎方位50例效果觀察[J].醫學信息(上旬刊),2010,23(12):4809-4810.

R714.44

A

1673-5846(2013)01-0266-02

沈陽二四二醫院婦產科,遼寧沈陽 110034

劉冬梅(1972-)女,鐵嶺人,副高。研究方向:婦產科腫瘤、產科難產。