地震淺議(上)

◆ 唐元駿 / 文

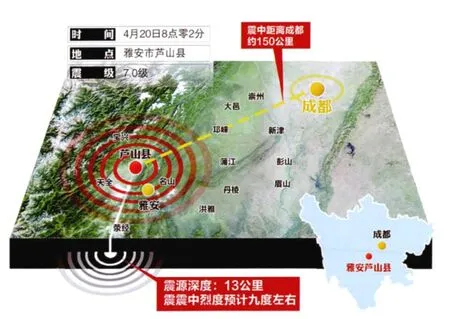

2013年4月20日我國四川雅安縣蘆山鎮發生了里氏7.0級地震。又一個自然災害為四川省雅安人民帶來了災難。在黨和政府全力救助、全國人民支援下,災害帶來的損失降到最小。現在正在進行善后工作。

如果此時您關注一下世界,發現在雅安地震發生前不久,世界多個地方也發生了里氏6 -7級地震(見表1)。地震是全球性的。

我們在悼念被地震奪去生命的同時,需要了解一些地震知識,更要熟悉一些防震知識。

1.什么是地震?

地震是地球內部緩慢積聚的能量突然釋放,造成巖石破裂,產生了地震波,向四周傳輸,引起局部地殼快速顫動的自然現象。

解讀上述概念,我們得到如下信息:

地震是一種自然現象,發生極其頻繁。

根據全球板塊構造理論,人類居住的地球表面,有一層剛性巖石圈,可分成七個大板塊,板塊發生著水平運動,當兩個大板塊相遇時會發生擠壓、對沖或碰撞,產生巨大的能量。能量有時立即釋放,有時積聚到一定數量釋放。一旦釋放,撕裂巖石,產生了地震波,由中心向四周傳遞,向上傳遞者直達地殼表面,引發了我們直觀的地震現象。

2.震源、震中和震源深度

震源:地震發生時,在地下深處發動地震的地區。它是地震能量積聚和釋放的區城。

?

據《普通地質學簡明教程》2009年第二次印刷。略有改動

震中:震源在地球表面的垂直投影位置。

震源深度:震中至震源的最短距離。

3.震源深度分類

根據震源深度可將地震分為三類。

淺源地震:震源位于自地表往下0——70公里范圍內,占已記錄地震總數72.5%,多數震源小于30公里。汶川地震、雅安蘆山地震都屬淺源地震。

中源地震:震源位于自地表往下70——300公里范圍內,占已記錄地震總數23.5%。

深源地震:震源位于自地表往下300——700公里范圍內,此類地震發生較少,占已記錄地震總數4%。

據文獻記載,世界上發生最深的深源地震,1934年6月9日印度尼西亞蘇拉西島東的地震,震源深度720公里。

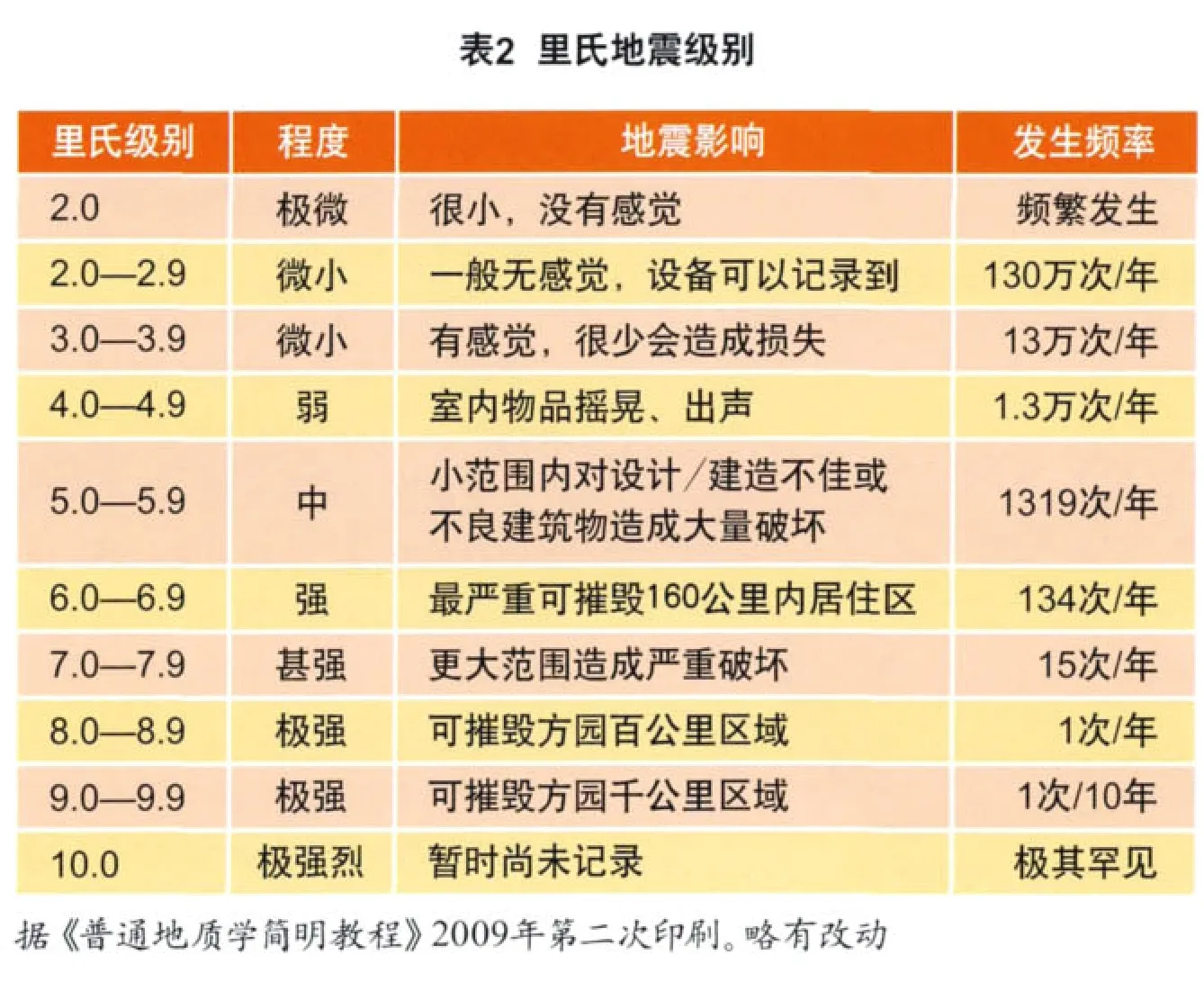

4.震級和里氏地震分級表

1)震級

指一次地震發生時,地震釋放能量大小的等級。一次地震只有一個等級。

中國目前使用的地震震級標準,采用國際上通用的里氏地震分級表。國際上每次報道地震發生時,都報道地震的震級,以示所發生的地震釋放能量的強弱。震級越高,釋放能量越強。如汶川地震里氏8.0級,雅安蘆山地震里氏7.0級

2)里氏地震分級表

1935年,美國加州理工學院地震學家查爾斯·里克特運用地震儀記錄了地震波的振幅,通過公式計算,獲得了地震的相對強度,公布了地震分級表。后人紀念他的功績,命名為里克特地震分級表,簡稱里氏震級。

1945年,美國地震學家古登堡使用面波震級和體波震級補充完善了里氏震級表。

里氏震級,對劃分中、小強度地震特別有效,計算大地震時,出現震級封頂現象。如大于8.5級地震,測出震級停留在8.5級上。

1979年,美國加州理工學院地震學家金森博雄提出矩震級概念。運用剪切模量、破裂面面積、平均位錯來計算地震矩的大小,建立地震矩震級。矩震級避免了震級“飽和”現象。如2011年3月14日日本大地震,里氏震級為8.6級,矩震級為9.0級。

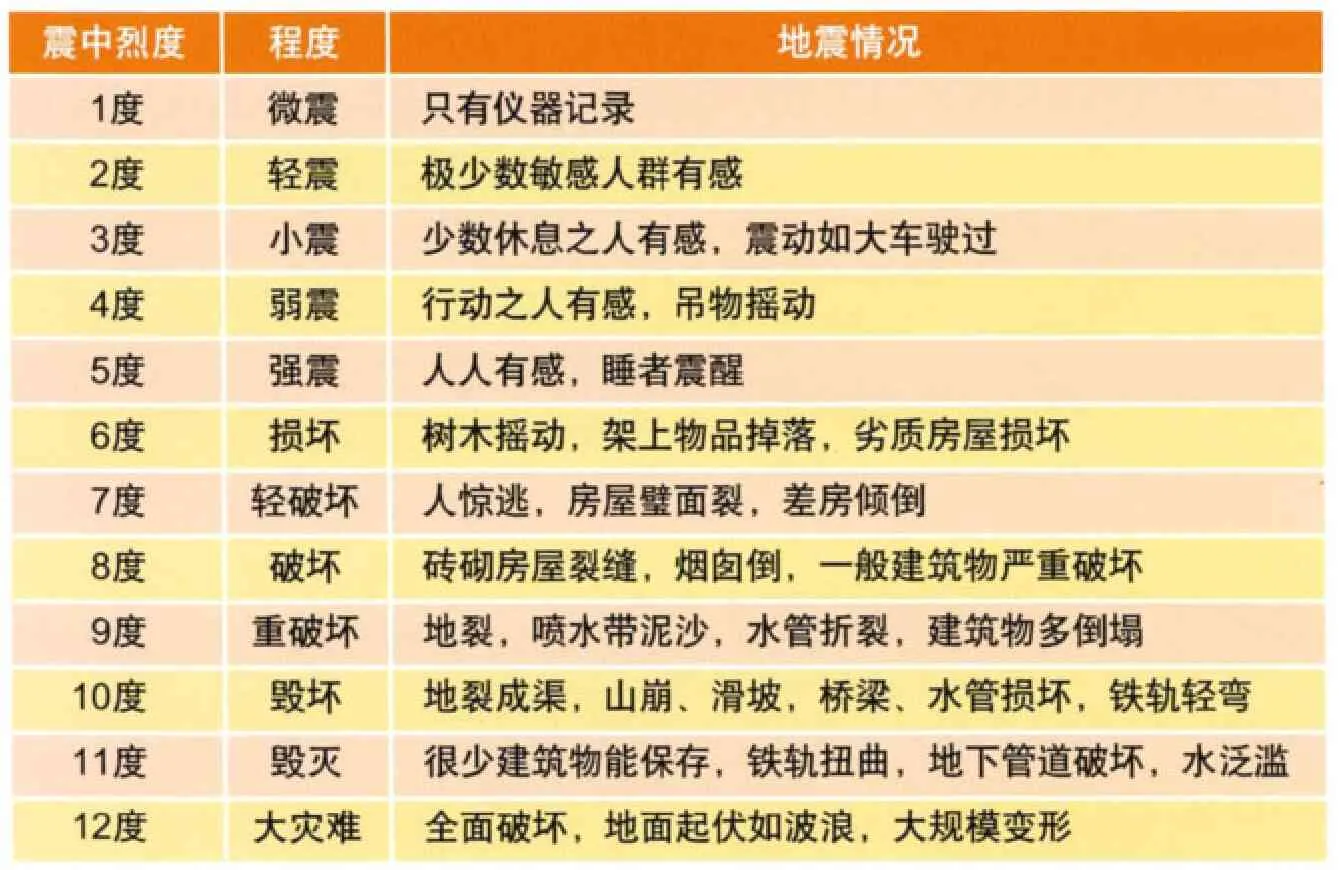

表3 地震烈度表

據美國地質調查局資料,略有改動。

5.地震烈度

地震烈度指一次地震發生時,對地面和建筑物的破壞程度。

通常,震級越高,震中地區烈度越大。淺源地震,由于接近地表,其破壞性大,烈度也大。

一次地震只有一個震級,有多個烈度區域。震中烈度最高,向四周逐漸降低。

地震發生后,常把烈度相同的地點,用曲線連接,構成地震烈度圖,反映出地面及建筑物破壞程度分布情況。

我國將地震烈度劃分為12度(見地震烈度表)。

汶川地震震中烈度11度,雅安蘆山地震震中烈度9度。

6.地震斷層類型

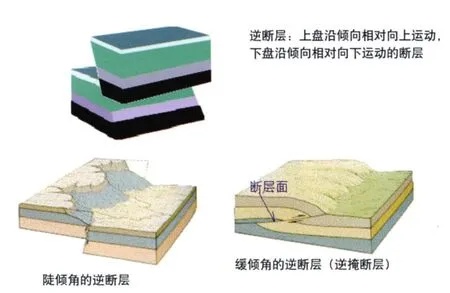

斷層:一次地震發生時,巖層順破裂面發生明顯位移形成的地質構造。

根據斷層兩盤相對運動狀況,分成三個類型。

正斷層:斷層上盤沿斷層面向下活動的斷層。一般角度較陡,大于45度。

逆斷層:斷層上盤沿斷層面向上活動的斷層。傾角小于45度,位移量大的逆斷層稱為逆沖斷層(或逆掩斷層)。汶川地震,雅安蘆山地震都發生低角度的逆沖斷層。

平移斷層:斷層兩盤沿斷層面走向移動的斷層,也稱走向斷層。

(未完待續)