植入與針灸——對上海多倫路文化街區改造的反思

葉祖盼,蔣珂,李靜

(重慶市規劃設計研究院,重慶 401147)

0 前言

上海多倫路街區位于上海虹口北部地區,由長約550m的多倫路兩側的街坊所組成。街區南傍虹口四川北路商業鬧市,北臨魯迅公園、虹口足球場,背靠內環高架、輕軌3號線。多倫路街區在上海市近代城市歷史和文化上具有重要的意義,是上海一個多世紀以來的歷史印跡和文化縮影。目前的多倫路社區聚集著一系列名人故居,如魯迅故居、茅盾故居、郭沫若故居、葉圣陶故居和瞿秋白故居等,也有中華藝術大學、上海藝術劇社等文化場所,是一個歷史資源與文化資源均較為豐富的街區[1]。

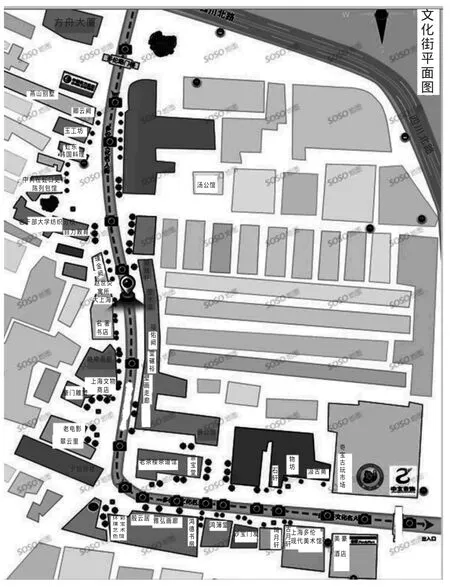

20世紀90年代以來,虹口區政府以打造“雅文化圈”對多倫路街區進行了改造,并提出了多倫路文化社區的建設目標,目前的多倫路已成為了“多倫路文化名人街”,多倫路街區也成為了上海虹口區對外宣傳的重要商業休閑文化街區。政府的宣傳表達著良好的意愿,然而多倫路的發展卻陷入了一個尷尬的境地,這也是多倫路街區多年來作為學校規劃實踐基地的重要原因。目前多倫路街區現狀有以下三方面的特征:一是商業休閑活動發展不盡如人意,商業氛圍較后期開發的“田子坊”、“新天地”相差甚遠(見圖1);二是周邊大部分居民仍然生活在那里,并繼續使用多倫路作為進出的重要通道 (見圖2);三是這里的設施內容已經開始游離于居民的日常生活,成為他們生活之外的擺設,多倫路對于居民而言成為了一種布景空間,街區的活力正在逐步喪失。

圖1 多倫路文化名人街之一

圖2 多倫路文化名人街之二

多倫路街區改造的直接利益關系群體主要有政府、本地居民以及外來消費者,他們對多倫路街區改造都有著自己的意愿:政府希望多倫路在商業收入和人流方面能夠媲美“新天地”及“田子坊”,為虹口區帶來社會效益與商業效益;本地居民希望早日改善居住條件,增加相關的公共設施、公共空間,優化周邊環境;外來消費者希望在多倫路找到精神及物質的消費價值,成為值得一去的場所。從三個群體各自的角度而言,多倫路目前的狀態相比改造前得到了改善,但卻與其改造意愿上均有較大差距,且此種狀態持續了十年時間沒有改變。這也導致了對多倫路街區改造是成功或失敗的客觀評價陷入了兩難境地[2]。已有學者從戰略定位、功能配置、空間發展等角度對多倫路街區現有狀態的形成進行了規劃評論,并提出了良好的改造建議。

1 多倫路文化街區改造規劃探析

1.1 多倫路文化街區改造歷程

多倫路文化街區的改造始于20世紀90年代,當時的區政府意識到多倫路獨特的歷史文化資源價值十分珍貴,如不及時進行保護,一旦破壞了就無法彌補,由此啟動了多倫路街區改造的歷程。

一期改造開始于1998年,上海市政府斥資8000萬元人民幣,遷移原地居民,拆除了雜亂的違章建筑并拓寬了多倫路街道兩側空間,將多倫路550m的臨街空間改造成建筑外飾考究、“修舊如新”的街景界面,創建了“多倫路文化名人街”,形成了多倫路兩側一層皮的亮麗空間(見圖3)。

圖3 多倫路街區業態分布圖

二期改造從2002年開始提出,上海市虹口區政府和有關投資管理有限公司達成協議,將斥資20億人民幣用于多倫路二期改造項目。按照虹口區政府的計劃,多倫路二期工程原則上不會建新的高樓大廈,而是通過動遷把老房子空出來,重新翻新后,賦予商業、娛樂、休閑和居住不同的功能。為實現這個目標,來自日本、德國、美國、西班牙等國家的15家規劃事務所被邀請來進行規劃設計。當時的總體打算是:二期工程不求贏利,基本達到平衡就可以。二期工程的主要任務是徹底提升整個區域的價值,通過三期工程回收投資并贏利。三期項目包括周邊800000m2的土地,改造多倫路的贏利點就在這里[3]。然而,二期工程從規劃到現在已經歷經十年之久,一直沒有實質性啟動。2004年,多倫路文化名人街管委會在資源、市場和產業調研的基礎上,制訂了多倫路文化名人街及周邊地區文化產業開發的業態規劃,對多倫路文化名人街目前存在的問題提出了全面解決方案,同時制訂了分區、分類文化休閑業態模式,然而此規劃一直被束之高閣,沒有得到貫徹實施。顯然,雄心勃勃的多倫路整體改造工程在第一期實施后難以持續進行下去。

1.2 植入式規劃方法在多倫路街區改造中的應用

“植入”英文為“implantation”,是指用外科手術或穿刺方法,將材料放入生物體內預定部位(如皮下、肌肉、骨內、牙科組織)的過程。植入概念包含三個要素——植入主體、植入客體以及侵入。多倫路文化街區的改造過程是一個典型的植入式規劃過程。植入主體在空間上表現為多倫路街區,實際上則為當地居民及其構成的社區網絡;植入客體在空間上表現為多倫路文化名人街,實際上是整個文化街區規劃目標及其相對應的功能客體;植入的過程是侵入的過程,即客體(目標、功能)侵入主體(當地社區網絡),迫使主體發生改變的過程。政府團體(包括聯合開發者及規劃設計機構)作為規劃的發起者和主導者,在整個多倫路文化街區的改造中扮演著外科醫生的角色。

1.3 多倫路植入式規劃方法的評價

對植入式規劃的評價理應從植入主體的角度出發來進行。從現有狀態而言,多倫路植入式規劃的實施過程中,植入客體與植入主體并沒有形成有效的互動,植入手術存在著許多后遺癥。

1.3.1 目標政績化

從虹口區政府一系列的改造計劃可以看出,對多倫路文化社區的建設目標是要通過“多倫路文化名人街”的植入,帶動街區的整體改造,動遷當地居民,解除現有的社區網絡,建設一個能與“新天地”媲美的上海新地標。然而由于多倫路周邊商業價值難以支撐這一整體開發計劃,導致整體改造在一期“文化名人街”實施后擱置。改造目標政績化傾向明顯,文化建設集中在多倫路文化名人街,社區民眾并未得到實際利益。

1.3.2 功能單一化

“多倫路文化名人街”目前出現最多且不斷重復的是以收藏為名的所謂古玩商店,文化功能較為單一,且主要進行商品交易活動,與居民的生活沒有產生聯系,甚至出現了相互隔離的現象。多倫路改造后對居民而言,僅僅是進出里弄的通道,不再具備居民停留的功能。

1.3.3空間布景化

多倫路街區成為了以名人雕像為主體的布景化空間,文化名人街在城市景觀上得到了充分的體現(詳見圖4)。多倫路的植入式街區改造方式創造了一個光鮮亮麗的“文化名人街”布景空間,但是卻割裂了當地的社區網絡,居民沒有得到實際利益,反而失去了維系社區網絡的公共活動場所空間。

圖4 多倫路文化名人要素布景空間

2 基于空間正義的“城市針灸”

2.1 關于空間正義的理解

新馬克思主義學者列斐伏爾認為,空間不是靜態的虛空,而是被生產出來的,空間具有人文性,文化性以及意識形態性;空間不是與人無關,永恒不動的空容器,而是由具有觀念、情感的社會人所生產和創造的,社會與空間存在著辯證關系。曼努爾·卡斯特認為空間不是社會的反映(reflection),而是社會的表現(expression)[4]。因此,空間像階級、種族與性別一樣,成為了經濟剝削和文化統治的一部分。“空間正義”在近年來成為了城市問題的關注焦點。

2.2 空間正義與“城市針灸”

空間正義追求的是公民與群體平等的參與有關空間生產和分配的機會,提高不同空間內群體自我解決本空間內問題的能力,同時提高空間的自我調節與生產能力。在舊城改造中,“城市針灸”的規劃手法恰能促使空間生產的正義性。

“城市針灸”(Urban Acupuncture)是廣義建筑學領域的一個概念,在1982年由西班牙建筑師及城市學家M·S·莫拉勒斯(Manuel de Sola Morales)提出,并將之運用于巴塞羅那城市更新,解決了該城市中心和邊緣地帶的衰落問題。“城市針灸”就是通過在城市系統網絡上進行點狀的操作,創造出一個生態學意義上的的可持續性發展規劃。

“城市針灸”是一種催化式、小尺度介入的城市戰略,是基于改善人居環境和提升公共空間品質而進行的城市改造理念,通過對有機體進行點狀的改造,從而誘發有機體新陳代謝的加快,促進空間的自我調節與自我生產,達到新的平衡狀態。通過“城市針灸”促使空間的自我生產具有一定的不確定性,空間在自我生產過程中,依據其自身具有的資源優勢(如區位、文化等內容),在市場的自由調節下,進行了空間的自我生產,達到了新的生態平衡。

2.3 針灸式改造的探索與實踐

盡管目前中國在城市更新中尚未出現以“城市針灸”命名的改造方式,但是在許多知名的改造案例中,均采用了類似針灸式的改造方式。1998年,與多倫路同時啟動的上海“田子坊”對馬路市場進行了市政改造與環境整治,提升了居民的居住環境。在環境改善的基礎上,有藝術家看中舊工廠的歷史價值進行了藝術改造,由此拉開了“田子坊”空間再生產的序幕。而政府在空間生產過程中,并沒有強行植入功能及改造目標,更多的是對居民與市場博弈出現的問題進行疏導與處理,如進行公共環境的整治,建筑改造的規范化等工作。從1998年到現在,田子坊走過了15個年頭,但它迄今并沒有一個總體規劃,也沒人知道它未來的邊界會到哪兒。

與田子坊相似的是北京南鑼鼓巷街區的改造歷程。南鑼鼓巷街區由一個破敗的老胡同區演變為如今充滿活力的文化創意街區,在一定程度上源于20世紀90年代“菊兒胡同”的改造示范作用。通過菊兒胡同的改造工程以及一系列環境整治與市政改造工作,誘發了商業、文化產業的不斷入駐及發展,逐步演繹著空間自我生產的過程。

以上針灸式的舊城更新案例在舊城城市空間的再生產過程中,給予了公民及各群體平等參與空間生產與分配的權利,體現了空間正義的改造原則。

3 植入與針灸——對于多倫路改造的再思考

植入式改造與針灸式改造不僅在空間生產過程中有著正義與否之別,在實施的效果上兩種改造方式也各有區別。植入式改造方式的實施效果更多的是體現政府及資本的意志,而針灸式改造方式更多的維護當地居民及自由市場的利益。多倫路目前的改造限于進退兩難的境地,通過針灸式改造方式的引入,激活多倫路的社區活力,是一個值得討論的話題。

3.1 自上而下與自下而上

多倫路社區植入式改造是一種自上而下的空間生產方式,其間當地居民作為植入主體只有被動的接受植入的各種要素,從而逐步產生了抵觸情緒,甚至出現了空間隔離的現象。多倫路社區要恢復活力,實現舊城更新的良性循環,首先要改變自上而下的改造方式,實行充分的公共參與,關注社區居民亟需解決的問題。

3.2 終極計劃與動態演化

多倫路街區改造的整個目標明確,同時進行了規劃與實施的制定,整體存在著一個終極計劃,并試圖通過植入“文化名人街”這一功能與空間促進改造的實施。但是在改造過程中,由于市場的原因導致整體改造出現了長久擱置,使多倫路街區建設陷入了困境中。針灸式的規劃方式僅通過環境及公共空間的整治來誘發市場根據街區的自身優勢進行功能與業態的配置,對空間生產并不預設功能與業態,因此在街區自身及周邊環境不斷變化的過程中,其功能與業態也將根據市場的需求,不斷地進行合適的動態演化。如田子坊從最開始的純粹藝術工作室到咖啡吧、酒吧等的興起,再到休閑、購物等功能與業態的不斷更迭,說明了針灸式規劃方式對市場的適應能力。

3.3 不可逆與可逆

植入式在整個改造過程中,由于空間的生產已經植入了與目標匹配的各種功能要素,因此,空間的生產要進行調整的成本與代價將會很高。而針灸式在整個空間的生產過程中,由于之前提到的動態演化屬性,如果遇到問題,市場將會進行自動調節,也可能恢復到原有狀態,也可能進行逐步更新。因此,針灸式改造方式動態演化屬性的存在,空間生產必然可以進行可逆的功能與業態發展。

3.4 目標導向與過程導向

目標導向關注目標實現的手段,其著眼點在于目標本身。而過程導向則不斷關注改造過程中出現的問題,并不斷加以引導和調整。多倫路改造陷入停滯狀態,很大程度上在于政府執著于規劃目標的實現。而田子坊在整個發展過程中,在功能與業態根據市場的需要進行不斷調整的過程中也出現了一些問題,如休閑餐飲的發展對居民的居住環境產生了影響。此時,田子坊的管理機構出面解決協調休閑餐飲的營業環境與居民居住環境的沖突,解決在街區發展過程中出現的具體問題。

4 基于”針灸式”的多倫路改造策略

在多倫路的改造過程中,“植入式”改造方式遇到了瓶頸,因此,小規模漸進式的“針灸”式改造將能夠對改善目前的困境有所裨益。

4.1 打通街巷空間、營造網絡化的活動空間

打通街巷空間,拆除多倫路與里弄之間的“鐵門”,利用街區內部空間布局適當的、安靜的商業活動設施(如咖啡廳、主題書店),使得街區的活動能夠呈現網絡化的態勢,盤活整個街區。

4.2 改變單一化業態模式

多倫路的街區管理機構應該摒棄對商戶進入的業態門檻限制,將功能業態配置的權利交與市場之手,同時對街區內部的公共空間(包括現狀的積極空間與背街的消極空間)進行整治與改造,將多倫路與街區內部的公共空間串聯成網絡化布局形式,促進街區功能與業態的動態演化進程。

4.3 轉變管理機制——從靜態管理到動態服務

動態服務的首要內容是改善居民的居住環境,修繕現有的服務設施;其次隨著業態的多元化和居民生活之間的矛盾,進行調解與適當的整治。動態服務體現的是公民參與的規劃理念,是實現“自上而下”規劃向“自下而上”規劃轉變的根本。

5 結語

“針灸式”改造方式將城市作為一個復雜的有機體加以考慮,是強調空間自我生產與調節,充分保證當地居民參與空間生產資源分配的過程,是避免大拆大建的舊城更新模式。

在市場發達的今天,許多客觀因素并不被政府乃至規劃師所預知,這就容易出現目標與市場資源配置的不一致,產生了許多像多倫路改造困境的現象。以“針灸式”為代表的協調式規劃以過程為導向,強調具體問題的解決與規劃的不斷調整,正視市場的能量,給參與空間生產的各方于機會的平等,有利于舊城更新的有序進行。

筆者表面上談論的是“植入”與“針灸”式改造方式,但是主要目的卻是通過該討論,強調政府及規劃師思維方式的轉變,從無所不能的城市建設主導者向敬畏市場、尊重市場的城市建設引導者轉變,從關注終極目標的實現向關注改造過程中的具體問題轉變。

[1]羅小未.上海老虹口北部昨天·今天·明天——保護、更新與發展規劃研究[M].上海:同濟大學出版社,2003.

[2]孫施文,董軼群.偏置與錯離——上海多倫路文化休閑步行街的規劃評論[J].城市規劃,2008(12).

[3]陳偉新.近代建筑的城市經營價值觀——上海多倫路改造的啟示[D].中國近代建筑史國際研討會論文集,2002.

[4]曹現強,張福磊.空間正義:形成、內涵及意義[J].城市發展研究,2011(4).