全國屬地化地勘單位發(fā)展分析

■ 趙文杰

(寧夏地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局,銀川 750021)

全國屬地化地勘單位發(fā)展分析

■ 趙文杰

(寧夏地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局,銀川 750021)

對2007-2012年地勘行業(yè)代表性發(fā)展數(shù)據(jù)作統(tǒng)計(jì)分析,總結(jié)出屬地化地勘單位發(fā)展的十個(gè)特點(diǎn):回歸主業(yè)趨勢明顯;商業(yè)性勘察市場空前繁榮;工程勘察與施工業(yè)市場穩(wěn)定;礦業(yè)開發(fā)收入和礦業(yè)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入明顯減少;資質(zhì)建設(shè)水平大幅提升;省級地勘基金發(fā)揮重要作用;屬地化管理的地勘單位包袱重;屬地化管理的地勘單位勘查施工及科研能力弱;內(nèi)部改革取得階段性成果;對外開放步伐加快。對屬地化地勘單位發(fā)展的七點(diǎn)啟示:積極爭取地方政府的支持;堅(jiān)定發(fā)展地質(zhì)勘查主業(yè);高度重視工勘與施工市場;積極發(fā)展地質(zhì)延伸產(chǎn)業(yè);大力加強(qiáng)資質(zhì)建設(shè);堅(jiān)定實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略;保持地勘隊(duì)伍的合理規(guī)模;改革不宜搞“一刀切”。

地勘行業(yè);地勘單位;產(chǎn)業(yè)發(fā)展;分析;特點(diǎn);啟示

20 06年《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)地質(zhì)工作的決定》出臺后,地質(zhì)工作迎來第二個(gè)春天,取得長足發(fā)展,綜合實(shí)力有了明顯增強(qiáng)。為分析總結(jié)2007年以來全國地勘行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)及趨勢,現(xiàn)結(jié)合有關(guān)資料,做了一些分析研究,以期為屬地化管理的地勘單位產(chǎn)業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行提供一些有益的借鑒。

1 全國地勘行業(yè)及屬地化地勘單位發(fā)展總體情況

本文選取2007-2012年的代表性發(fā)展數(shù)據(jù),對全國地勘單位和屬地化管理地勘單位進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

1.1 全國地勘單位地質(zhì)勘查資質(zhì)情況

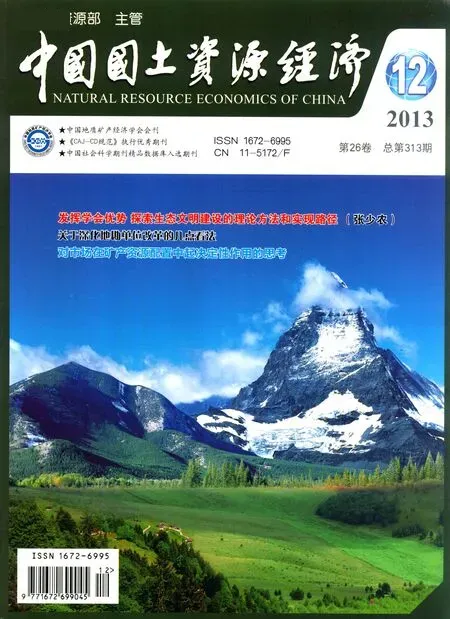

2012年,全國具有地質(zhì)勘查資質(zhì)證書的單位共計(jì)2404個(gè),較2007年的1961個(gè)增加了443個(gè),年均增長率3.45%。2012年,全國有各級各類地質(zhì)勘查資質(zhì)6564個(gè),較2007年5758個(gè)增加了806個(gè),年均增長率2.65%。其中甲級資質(zhì)2128個(gè),較2007年的1646個(gè)增加了482個(gè),甲級資質(zhì)所占比例由28.59%提高到32.42%。2007-2012年全國地勘資質(zhì)變化情況見圖1。

1.2 人員情況

圖1 2007-2012年全國地勘資質(zhì)變化情況

1.2.1 全國地勘單位

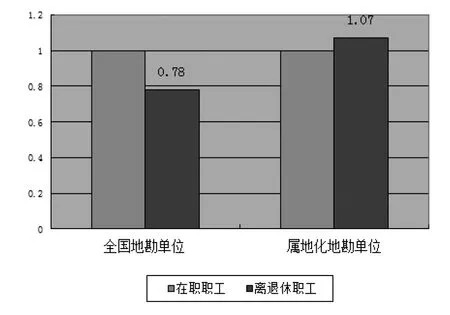

2012年,全國地勘單位職工總?cè)藬?shù)102.76萬人,較2007年的112.20萬人減少9.44萬人。其中:在職職工由2007年的63.08萬人減至2012年的59.79萬人;離退休人員由2007年的49.12萬人減至2012年的42.97萬人。在職職工與離退休人員比例由2007年的1:0.78變?yōu)?012年的1:0.72。

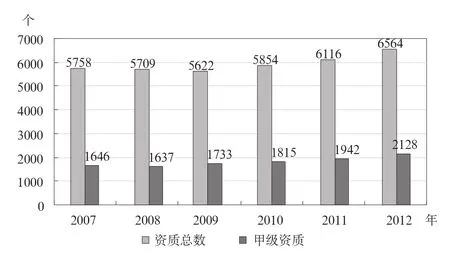

2012年,全國地勘單位在職職工中,地質(zhì)勘查人員24.82萬人,占41.50%,較2007年的22.76萬人占

圖2 2007-2012年全國地勘單位人員變化情況

1.2.2 屬地化管理的地勘單位

15 201

2年,全國屬地化管理的地勘單位職工總數(shù)57.63萬人,較2007年的56.47萬人增加1.16萬人。其中:在職職工由2007年的27.34萬人增加至2012年的27.64萬人;離退休人員由2007年的29.13萬人增加至2012年的29.99萬人。在職職工與離退休人員比例由2007年的1:1.07變?yōu)?012年的1:1.09。全國地

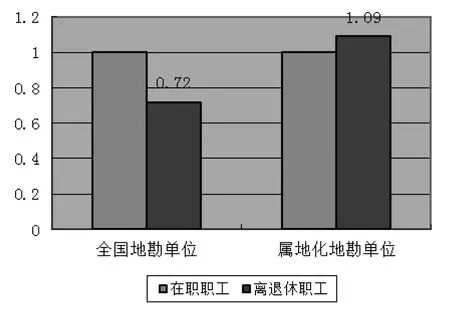

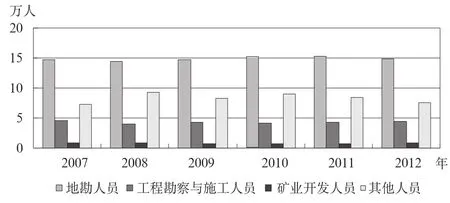

勘單位和屬地化管理的地勘單位在職職工與離退休人員比例對比見圖3、圖4。在職人

員中,地質(zhì)勘查人員由2007年的14.69萬人增加至2012年的14.83萬人;工程勘察與施工人員由2007年的4.51萬人減少至2012年的4.38萬人;礦業(yè)開發(fā)人員由2007年的0.83萬人減少至2012年的0.81萬人;其他人員由2007年的7.31萬人增加至2012年的7.62萬人。(參見圖5)

200720082009201020112012年地勘人員工程勘察與施工人員礦業(yè)開發(fā)人員其他人員

圖3 全國地勘單位與屬地化地勘單位在職職工與離退休職工比例對比圖(2007年)

圖4 全國地勘單位與屬地化地勘單位在職職工與離退休職工對比圖(2012年)

圖5 2007-2012年全國屬地化管理地勘單位人員變化情況

1.3 地勘單位收入情況

1.3.1 全國地勘單位

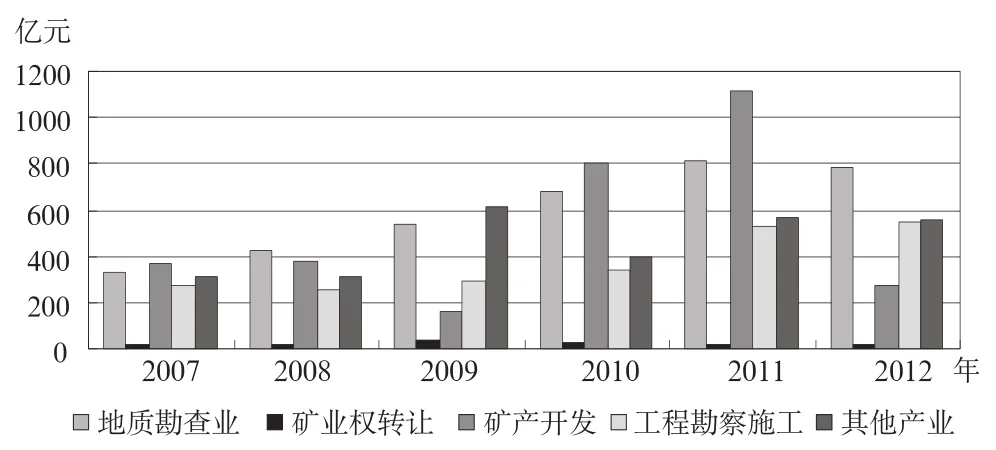

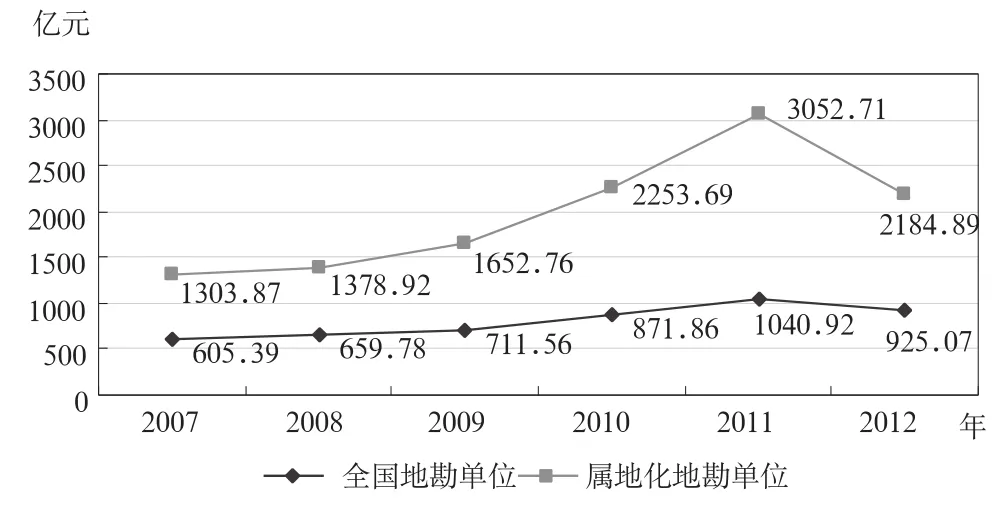

全國地勘單位總收入由2007年的1303.87億元增加至2012年的2184.89億元,年均增長率10.88%。其中:地質(zhì)勘查業(yè)收入由2007年的332.52億元增加至2012年的781.88億元,年均增率長18.65%;礦業(yè)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入由2007年的22.63億元減少至2012年的21.01億元,相比略有減少;礦產(chǎn)開發(fā)收入由2007年的364.73億元減少至2012年的276.12億元,年均減少率5.41%;工程勘察施工收入由2007年272.43億元增加至2012年的548.52億元,年均增長率15.02%;其他收入由2007年的311.56億元增加至2012年的557.36億元,年均增長率12.34%。(參見圖6)

1.3.2 屬地化管理的地勘單位

圖6 2007-2012年全國地勘單位收入變化情況

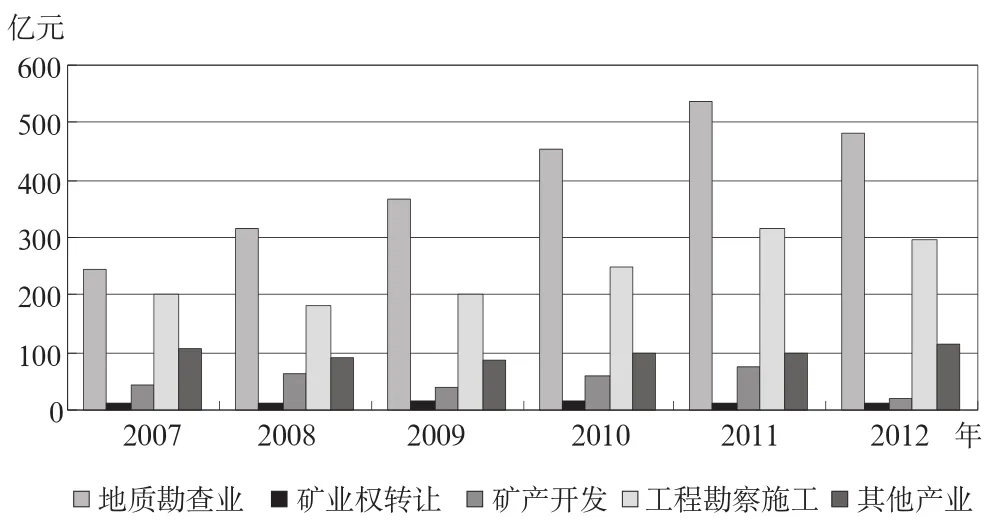

屬地化管理的地勘單位實(shí)現(xiàn)總收入由2007年的605.39億元增加至2012年的925.07億元,年均增長率8.85%。其中:地質(zhì)勘查業(yè)收入由2007年243.58億元增長至2012年的480.46億元,年均增長率14.55%;礦業(yè)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入由2007年10.74億元增長至2012年的13.30億元;礦產(chǎn)開發(fā)收入由2007年的41.68億元減少至2012年的20.94億元,減少了一半;工程勘察施工收入由2007年的201.16億元增長至2012年的296.56億元,年均增長率8.07%;其他收入由2007年的108.23億元增長至2012年的113.81億元。(參見圖7)圖8為

2007-2012年全國地勘單位和屬地化地勘單位總收入變化情況對比。

1.4 資產(chǎn)負(fù)債情況

圖7 2007-2012年屬地化地勘單位總收入變化情況

圖8 2007-2012年全國地勘單位和屬地化地勘單位總收入變化情況

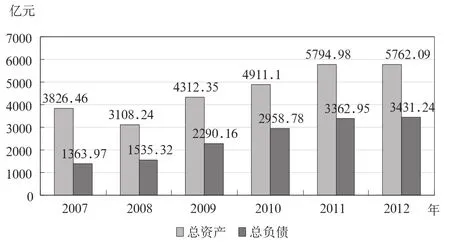

全國地勘單位總資產(chǎn)由2007年的3826.46億元增加至2012年的5762.09億元,年均增長率8.53%。其中專用儀器設(shè)備凈值由2007年的95.38億元增加至2012年的188.77億元,年均增長率14.63%;總負(fù)債由2007年的1363.97億元增加至2012年的3431.24億元,年均增長率20.26%。(參見圖9) 0200720082009201020112012年全國地勘單位屬地化地勘單位

圖9 2007-2012年全國地勘單位總資產(chǎn)、總負(fù)債變化情況

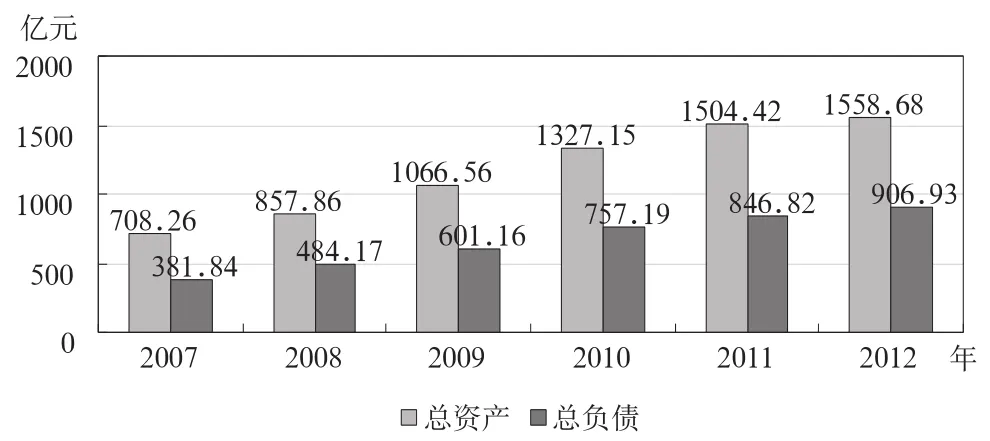

屬地化管理的地勘單位總資產(chǎn)由2007年的708.26億元增加至2012年的1558.68億元,年均增長率17.09%。其中專用儀器設(shè)備凈值由2007年的50.22億元增加至2012年的64.58億元,年均增長率5.16%;總負(fù)債由2007年的381.83億元增加至2012年的906.93億元,年均增長率18.89%。(參見圖10)

圖10 2007-2012年屬地化地勘單位總資產(chǎn)、總負(fù)債變化情況

2012年,全國地勘單位資產(chǎn)負(fù)債比為1.68,屬地化管理的地勘單位資產(chǎn)負(fù)債比為1.72。

1.5 勞動者報(bào)酬及離退休人員費(fèi)用

全國地勘單位勞動者報(bào)酬由2007年的172.31億元增長至2012年的335.79億元,年均增長率14.28%。其中:離退休人員費(fèi)用由2007年的98.51萬元增加至2012年的154.40億元,年均增長率9.40%。

屬地化管理的地勘單位勞動者報(bào)酬由2007年的80.65億元增長至2012年的150.25億元,年均增長率13.25%。其中:離退休人員費(fèi)用由2007年的66.11萬元增加至2012年的113.12億元,年均增長率11.34%。

2012年,全國屬地化管理的地勘單位勞動者報(bào)酬150.25億元,占全國地勘單位勞動者報(bào)酬總額的42.23%,人均5.40萬元,比全國平均水平高0.18萬元。

2 全國屬地化地勘單位發(fā)展的特點(diǎn)

(1)地勘單位回歸主業(yè)趨勢明顯。2007-2012年,屬地化管理的地勘單位地質(zhì)勘查主業(yè)在地勘單位總收入中的比重分別為40.23%、47.66%、51.49%、52.09%、51.75%、51.94%。自2009年起,地勘主業(yè)在總收入的比重連續(xù)4年超過50%。地質(zhì)勘查主業(yè)得到鞏固,地勘產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。

(2)商業(yè)性勘查市場空前繁榮。2007年,屬地化管理的地勘單位實(shí)現(xiàn)勘查勞務(wù)收入70.78億元。到了2012年,屬地化管理的地勘單位實(shí)現(xiàn)勘查勞務(wù)收入197.26億元,在地質(zhì)勘查業(yè)收入中的比重提高了10個(gè)百分點(diǎn),占地勘業(yè)收入的41.05%。礦業(yè)經(jīng)濟(jì)的繁榮,為各省地勘單位帶來了難得的發(fā)展機(jī)遇。同時(shí)在圖6、圖8中可以明顯看到地勘單位收入在2011年出現(xiàn)拐點(diǎn),進(jìn)入2012年明顯下滑,需要引起警惕和關(guān)注。

(3)工程勘察與施工業(yè)市場穩(wěn)定。2007-2012年,屬地化管理的地勘單位實(shí)現(xiàn)的工程勘察施工收入占總收入的百分比分別為33.23%、27.25%、28.31%、28.42%、30.19%、32.06%。可以看到,工程勘察與施工業(yè)對地勘經(jīng)濟(jì)中的貢獻(xiàn)比較穩(wěn)定,是發(fā)展地勘經(jīng)濟(jì)的一個(gè)不容忽視的產(chǎn)業(yè)。

(4)礦業(yè)開發(fā)收入和礦業(yè)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入明顯減少。屬地化管理的地勘單位礦業(yè)開發(fā)收入占地勘總收入的比重維持在7%左右;礦業(yè)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入維持在10億元左右并呈現(xiàn)下降趨勢,特別是2012年下降明顯,較2007年減少一半。礦業(yè)開發(fā)人員也逐年減少。一方面,近年來礦業(yè)市場不景氣加劇;另一方面,說明地勘單位自身擁有的探礦權(quán)特別是優(yōu)質(zhì)礦業(yè)權(quán)少,獲取探礦權(quán)的難度加大,地勘單位難以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

(5)資質(zhì)建設(shè)水平大幅提升。2012年末,全國擁有各類各級地質(zhì)勘查資質(zhì)6564個(gè),較2007年增加了951個(gè)。其中甲、乙級資質(zhì)新增了1052個(gè),資質(zhì)等級逐年提高,地勘資質(zhì)建設(shè)得到各地勘單位的高度重視。

(6)省級地勘基金發(fā)揮重要作用。截至2012年底,除北京、天津、黑龍江、上海和海南,全國26個(gè)省(區(qū)、市)設(shè)立了省級地勘基金。其中,16個(gè)省(區(qū))成立了專門的基金管理機(jī)構(gòu),10個(gè)省(區(qū))尚未成立專門機(jī)構(gòu)。截至2012年底,省級地勘基金累計(jì)實(shí)施各類項(xiàng)目6935個(gè),投入資金311.38億元。省級地勘基金的建立,為服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出了突出貢獻(xiàn)。

(7)屬地化管理的地勘單位包袱重。以在職職工與離退休職工比例為例,全國地勘單位在職職工與離退休人員比例由2007年的1:0.78變?yōu)?012年的1:0.72,而屬地化管理的地勘單位在職職工與離退休人員比例由2007年的1:1.07變?yōu)?012年的1:1.09。屬地化管理的地勘單位離退休職工比例明顯偏高,并呈上升趨勢,成為地勘經(jīng)濟(jì)發(fā)展的沉重包袱。

(8)屬地化管理的地勘單位勘查施工及科研能力弱。以2012年數(shù)據(jù)為例,屬地化管理的地勘單位與全國地勘單位相比,在職職工占46.23%,總收入占42.34%,地勘業(yè)收入占61.45%,而總資產(chǎn)只占27.05%,專用儀器設(shè)備凈值只占34.21%,說明屬地化地勘單位總資產(chǎn)和專用儀器設(shè)備所占比重明顯偏少,與地質(zhì)找礦主力軍地位不相符。

(9)內(nèi)部改革取得階段性成果。在推進(jìn)國有地勘單位企業(yè)化改革方面,各單位普遍加快了內(nèi)部企業(yè)化改革步伐,在內(nèi)部經(jīng)營機(jī)制轉(zhuǎn)換、搞活二級單位、建立有效的激勵(lì)和約束機(jī)制等方面,進(jìn)行了積極探索,取得了新的成效。比如,山東局組建成立的山東魯?shù)氐V業(yè)投資公司成功上市,河南局的豫礦公司、中國地質(zhì)勘查控股有限公司,安徽局的地礦投資公司,新疆局的寶地投資公司,內(nèi)蒙古地礦集團(tuán)正為上市做準(zhǔn)備,華東有色局通過在海外控股的上市公司實(shí)現(xiàn)了與境外資本市場的對接。各省局結(jié)合自身實(shí)際走出了各具特色的地勘單位改革道路,積累了一些經(jīng)驗(yàn)。

(10)對外開放步伐加快。隨著經(jīng)濟(jì)全球化和國有地勘單位改革進(jìn)程的加快,許多地勘單位積極實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略,鍛煉了隊(duì)伍,提高了競爭能力。福建、江西、山東、河南、云南、江蘇、山西、四川、海南等省實(shí)施地質(zhì)工作“兩種資源、兩個(gè)市場”戰(zhàn)略,取得積極進(jìn)展。河北、云南、山西等省出臺鼓勵(lì)政策,安排專項(xiàng)資金用于境外資源的風(fēng)險(xiǎn)勘查。

3 全國屬地化地勘單位發(fā)展的啟示

3.1 積極爭取地方政府的支持

實(shí)踐證明,發(fā)展好的地勘單位,都與地方政府的大力支持是分不開的。解決遺留問題、加大找礦投入、設(shè)備更新等問題,尤其是面臨分類改革的關(guān)鍵時(shí)刻,更需要地方政府的支持。目前,全國實(shí)現(xiàn)“探采一體化”的地勘單位屈指可數(shù),多數(shù)省局難以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,目前的產(chǎn)業(yè)不足以支撐現(xiàn)有隊(duì)伍。因此,爭取政府支持,是改革的需要,是發(fā)展的需要,必須高度重視。

3.2 堅(jiān)定發(fā)展地質(zhì)勘查主業(yè)

地質(zhì)勘查業(yè)是地勘單位生存發(fā)展之本,找礦成績突出的單位,就有話語權(quán),地位和名譽(yù)隨之而來,也體現(xiàn)了這支隊(duì)伍的價(jià)值。因此,地勘單位要抓住目前的黃金機(jī)遇期,加強(qiáng)礦產(chǎn)資源勘查,優(yōu)化地勘產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),提高資源保障能力。

3.3 高度重視工勘與施工市場

從目前全國地勘單位來看,工勘與施工業(yè)發(fā)展一直比較穩(wěn)定,占地勘經(jīng)濟(jì)總量的三分之一。歷史輪回,任何事情如果有高潮,必然也會有低潮。產(chǎn)業(yè)的分散布局,能夠有效降低市場風(fēng)險(xiǎn)。因此,要重視工勘與施工業(yè)的培育,適度加大人才、設(shè)備等方面的投入,確保工勘施工業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。

3.4 積極發(fā)展地質(zhì)延伸產(chǎn)業(yè)

拓展地質(zhì)工作服務(wù)領(lǐng)域,在災(zāi)害地質(zhì)、水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)、城市地質(zhì)、農(nóng)業(yè)地質(zhì)、旅游地質(zhì)等方面,為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供技術(shù)支撐和高效服務(wù)。

3.5 大力加強(qiáng)資質(zhì)建設(shè)

資質(zhì)水平真正體現(xiàn)一個(gè)單位的核心競爭力。因此,必須高度重視資質(zhì)建設(shè),在反映資質(zhì)能力的技術(shù)人員、資金、設(shè)備、管理水平等方面下功夫,作為各地勘單位的一項(xiàng)發(fā)展戰(zhàn)略,大力促進(jìn)現(xiàn)有資質(zhì)升級和領(lǐng)域拓展。

3.6 堅(jiān)定實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略

目前,全國已有20多個(gè)省局實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略,充分利用“兩種資源、兩個(gè)市場”發(fā)展自己。其他地勘單位要立足局情、“資源情”,搶抓國家實(shí)施找礦突破戰(zhàn)略的機(jī)遇,學(xué)習(xí)借鑒其他省“走出去”經(jīng)驗(yàn),制定“走出去”戰(zhàn)略規(guī)劃,集中部署國內(nèi)、境外勘查工作,有計(jì)劃有步驟地實(shí)施。

3.7 保持地勘隊(duì)伍的合理規(guī)模

近年來,地勘單位新招聘引進(jìn)了一大批技術(shù)人員,并陸續(xù)在地勘項(xiàng)目管理中發(fā)揮重要作用,個(gè)別新進(jìn)職工已經(jīng)擔(dān)負(fù)起項(xiàng)目負(fù)責(zé)的重任。但值得注意的是,在引進(jìn)專業(yè)技術(shù)人員時(shí),不能立足眼前盲目求多,更應(yīng)求精,使地勘隊(duì)伍結(jié)構(gòu)合理、專業(yè)突出、規(guī)模適度。

3.8 改革不宜搞“一刀切”

無論是內(nèi)部改革,還是即將面對的事業(yè)單位分類改革,都要立足省情、局情,積極爭取地方政府支持,堅(jiān)定不移地深化改革,走有自己特色的改革之路。

[1]國土資源部.“十一五”全國地質(zhì)勘查行業(yè)發(fā)展情況通報(bào)[Z].北京:國土資源部,2011.

[2]賀冰清,王軍.地質(zhì)勘查行業(yè)管理與行業(yè)發(fā)展研究[M].北京:中國大地出版社,2009:27.

[3]國土資源部.2011年度全國地質(zhì)勘查行業(yè)情況通報(bào)[Z].北京:國土資源部,2012.

[4]國土資源部.2012年度全國地質(zhì)勘查行業(yè)情況通報(bào)[Z].北京:國土資源部,,2013.

[5]中國地質(zhì)礦產(chǎn)經(jīng)濟(jì)學(xué)會.省、市、區(qū)地勘(礦)局工作報(bào)告匯編(2012)[G].北京:中國地質(zhì)礦產(chǎn)經(jīng)濟(jì)學(xué)會,2013.

[6]中央地質(zhì)勘查基金領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室.全國地質(zhì)勘查基金情況通報(bào)(2013)[Z].北京:中央地質(zhì)勘查基金領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,2013.

Analysis on the Development of National Geological Exploration Units after Localized Management

ZHAO Wenjie

(Bureau of Geology and Mineral Exploration of Ningxia, Yinchuan 750021,China)

This paper introduces the characteristics of the development of geological exploration units after localized management: there is a pretty clear trend in return to core business; commercial prospecting market is in an unprecedented period of prosperity; the market for geological exploration industry is stable; mining development income and mining right transfer income have decreased significantly; the improvement of qualification has increased substantially; provincial geological prospecting funds have played an important role; the geological exploration units after localized management have heavy burden with weak capacity in mineral exploration infrastructure; primary achievements have been made in internal reform; and the acceleration of the open-up. And then this paper discusses the inspirations, these are: the geological exploration units should actively strive for the support of local government, and be determined to develop the core business of geological exploration. Furthermore, they should pay more attention to prospecting and construction market, develop geological extension industry, vigorously strengthen the construction of the qualification, resolutely implement the strategy of going out, and keep the reasonable scale of the geological exploration team.

geological exploration industry; geological exploration units; industry development; analysis; characteristic; revelation

F407.1;F062.1

C

1672-6995(2013)12-0033-05

2013-03-19

趙文杰(1972-),男,河南省商水縣人,高級政工師、工程師,工商管理碩士,寧夏地礦局事業(yè)發(fā)展處副處長,主要從事地勘單位改革與發(fā)展研究。36.08%有所增加;工程勘察與施工人員8.72萬人,占14.59%,較2007年的6.95萬人占11.02%增加1.77萬人;礦業(yè)開發(fā)人員3.58萬人,占5.99%,較2007年的9.23萬人占14.63%有明顯下降;其他人員22.67萬人,較2007年的24.14萬人相當(dāng)。(參見圖2)