2011年河南省手足口病流行病學特征分析

聶軼飛 潘靜靜 王彥霞 康鍇

手足口病是由多種腸道病毒感染引起,以發熱和手、足、口腔、臀部等部位的皰疹或皮疹為主要特征的急性腸道傳染病。2008年被我國衛生部列為丙類法定報告傳染病。河南省人口大省的地位決定了手足口病的發病數一直是居高不下,雖經近幾年防控措施的實施,發病數有所下降,但疫情仍不容樂觀。為了解 2011年河南省手足口病疫情流行特征,進一步開展手足口病防控工作提供參考依據,現對 2011年河南省手足口病的流行病學特征進行分析。

1 資料與方法

1.1 一般資料 疫情資料來源于 2011年1月1日~12月31日通過疾病監測信息報告管理系統,報告的河南省手足口病個案信息。監測資料來源于河南省疾病預防控制中心的監測科室。

1.2 病例定義 依據《手足口病預防控制指南(2011 版)》標準,一般病例:急性起病,發熱,手掌或腳掌部出現斑丘疹和皰疹,臀部或膝蓋也可出現皮疹。皮疹周圍有炎性紅暈,皰內液體較少;口腔粘膜出現散在的皰疹,疼痛明顯。部分患兒可伴有咳嗽、流涕、食欲不振、惡心、嘔吐和頭疼等癥狀。重癥病例:(1)有手足口病的臨床表現的患者,同時伴有肌陣攣,或腦炎、急性遲緩性麻痹、心肺衰竭、肺水腫等。(2)手足口病流行地區的嬰幼兒雖無手足口病典型表現,但有發熱伴肌陣攣,或腦炎、急性遲緩性麻痹、心肺衰竭、肺水腫等。

1.3 統計學方法 應用Office2003 對相關數據建立數據庫,并進行統計分析。

2 結果

2.1 發病概況 2011年河南省共報告手足口病病例 59568 例,報告發病率 63.35/10 萬,較 2010年下降 37.92%[1],且低于 2010年全國發病水平[2]。報告重癥病例 3693 例,重癥比例為 6.20%,死亡 23 例,病死率 38.61/10 萬,略高于 2010年全國水平[2];與河南省 2010年相比,重癥數、重癥比例、死亡數及病死率分別下降了 58.68%、32.84%、52.08%和 22.13%。

2.2 病例分布情況

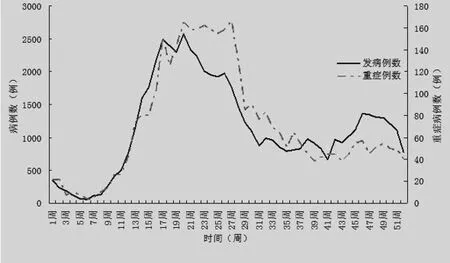

2.2.1 季節分布 2011年河南省疫情從 2月開始呈增長趨勢,進入 3月增長速度明顯增加;5月形成高峰,6月開始呈下降趨勢,到 11月份發病又有小幅回升;重癥和死亡病例發生的高峰同樣在 3~6月左右(13 周~31 周),與總的發病高峰一致,詳見圖 1。

圖1 2011年河南省手足口病時間趨勢圖

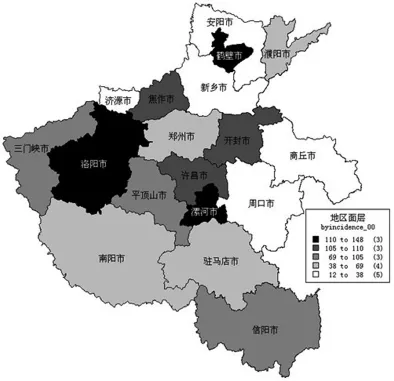

2.2.2 地區分布 2011年河南省 18 個省轄市的所有縣(區)均有發病,發病率以豫中的漯河市最高,其次是周邊的許昌市、開封市,中西部地區發病率高于其他地區,北部地區以鶴壁市發病率較高,見圖 2。發病率排名前五名的省轄市依次是漯河市(147.32/10 萬)、鶴壁市(119.62/10 萬)、洛陽市(110.31/10 萬)、許昌市(105.79/10 萬)和開封市(105.49/10 萬)。疫情較高的地區沒有突發公共衛生事件的報告。

重癥病例數和重癥比(重癥數占發病總數的比例)較高的地區主要集中在豫中和西南部的平頂山市(801 例,23.31%)、許昌市(710 例,15.59%)、南陽市(609 例,13.60%)和鄭州市(409 例,7.14%),四市病例數占總重癥病例數的 68.48%。死亡病例中,鄭州市的 10 例占死亡病例數的 43.48%。

圖2 2011年河南省手足口病發病率地區分布(/10 萬)

2.2.3 人群分布 報告病例中男女性別發病比為 1.85∶1(38693/20875);5 歲以下發病居多,占總病例數的 95.42%;重癥和死亡病例中,以 2 歲以下病例為主,占病例數的 80%以上。職業分布以散居兒童為主,占總病例數的 80.77%,幼托兒童占 17.45%,學生占 0.16%。同樣,重癥病例中,散居兒童占重癥總數的 91.23%(3369/3693);死亡病例中,散居兒童占死亡總數的 95.65%(22/23)。

2.3 病原學監測情況 2011年河南省共報告實驗室確診病例 4142 例,實驗室診斷率為 6.95%。其中EV71 陽性 2425 例,構成為 58.55%;CoxA16 陽性 899 例,構成為 21.70%;其他腸道病毒陽性 818 例,構成為 19.75%。EV71 構成比較高的地區主要分布在豫中和豫南部地區,而在北部和西部地區則以EV71、CoxA16 和其他腸道病毒混合感染為主。

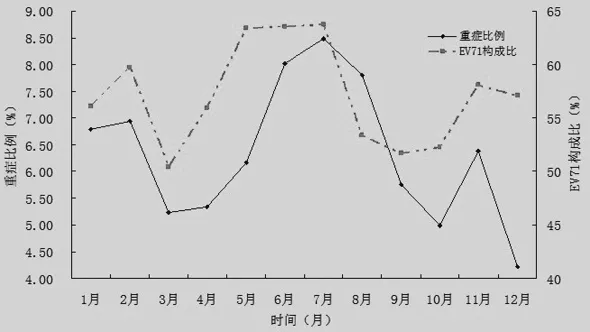

重癥和死亡實驗室診斷病例中,仍以EV71 感染居多,分別占病例總數的 82.88%和 77.78%。EV71 構成比和重癥比例有較一致的時間變化趨勢,見圖 3。

圖3 2011年河南省手足口病EV71 構成比和重癥比例時間變化趨勢

2.4 聚集性疫情 全省共發生聚集性病例 248 起,其中發生在村莊 66 起,社區 8 起,托幼機構(學校)106 起,家庭 68 起,涉及病例 743 例,每起聚集性疫情發病均在 10 例以下,無大規模爆發和死亡。

3 討論

手足口病的監測是基于多種腸道病毒引起的一系列類似癥候群的監測,嚴格意義上來說,手足口病并不是一種傳染病的病名,而是一個癥候群的總稱,因此,每年的報告發病數會相當巨大,尤其是在河南這樣一個人口大省情況更是如此。2011年河南省手足口病報告的病例數和發病率雖均較去年有明顯下降[1],但仍是排在丙類傳染病第 1 位的病種。

通過 2011年河南省手足口病全面監測,可以總結出以下幾個特點:(1)發病范圍廣,全省范圍內所有縣市區均有發病;(2)有明顯的發病高峰,集中于春末夏初季節;(3)發病年齡集中,5 歲以下發病占了總發病數的絕大多數;(4)病原以EV71 和Cox16 腸道病毒為主,其他腸道病毒為輔的多種病原體感染為特點。其中,EV71 構成比與重癥病例比例的時間變化趨勢有一致性;(5)重癥和死亡病例多發生在 2 歲以下幼兒,多由EV71 感染引起,也可由其他腸道病毒感染引起,且其發病高峰與總發病高峰有一致性趨勢;(6)高發地區局部有聚集性疫情的發生,但規模均較小。

發病范圍廣是由于河南省地處中原地帶,屬于溫帶向亞熱帶過度氣候,各地均有利于腸道病毒的增殖,再加上眾多的小年齡組人口。發病高峰集中于 2011年度的 4~6月,與羅宏偉[3],馬改梅等[4]的監測結果一致。發病多集中于 5 歲以下兒童可能與該年齡段血清保護性抗體和免疫力相對較低有關。田波[5],周世力等[6]對健康人做的血清流行病學研究發現,新生兒 44%具有來自于母體的EV71 血清抗體,但 1 個月后會迅速下降,1 歲以內的嬰幼兒EV71 抗體陽性率僅為 0.8%,2~5 歲血清陽性率則以每年12%的速度遞增,15 歲以上人群抗體陽性率可達 50%以上。另外,腸道病毒多侵犯免疫力比較低的人群[6],也是低年齡組多發在原因之一。

2011年河南手足口病的監測中,感染EV71 的病例中,發展為重癥的比例為 38.72%,遠高于與文獻報道的不足千分之一[7]。此次監測分析從圖3也可以看出,隨著EV71 比例的增高重癥比例也隨之增高的趨勢,說明感染EV71 是重癥的危險因素之一,應該在今后的防治工作中重點關注。重癥病例中最終死亡的比例僅為 0.54%,遠低于文獻報道的可達 19.3%~26%[7],從側面證明了重癥病例在上報過程中的把握標準可能過于寬泛,或者重癥病例的定義標準與WHO推薦的有一定差別。

綜上所述,2011年河南省手足口病的發病強度整體有所下降,是自然發病高峰輪回中的低發年份,也得益于《河南省手足口病健康教育指南》和《河南省手足口病居家隔離指南》的出臺以及我省各項防控措施的落實到位,有效的遏制了該病的高發態勢,較好的保護了我省廣大兒童的身體健康。下一步應繼續做好疫情的監測和分析,及時掌握疫情動態,盡可能準確地分析研判疫情的趨勢,科學制定防控策略。進一步的指導重點地區做好手足口病防治工作,落實小學、托幼院所以及醫院等重點場所的防控工作。加強醫務人員的業務培訓,特別是基層醫務人員的培訓工作,切實提高基層手足口病病例的早發現和重癥病例的及時轉診,降低病死率[8]。

[1]尤愛國,康鍇,王海峰,等.2010年河南省手足口病重癥病例高發原因分析[J].河南預防醫學雜志,2011,22(6):410-412.

[2]任敏,張凱.2008~2010年我國手足口病發病特點分析[J].中國健康教育,2011,27(8):568-570.

[3]羅宏偉.2008~2009年周口市手足口病疫情資料分析[J].預防醫學論壇,2010,16(8):760-761.

[4]馬改梅,張文平.2009年河南省長葛市手足口病疫情分析[J].疾病監測,2010,25(8):609-610.

[5]田波,段海生,榮一兵,等.腸道病毒 71 型分子流行病學研究進展[J].中國病毒學,2004,19(4):426-429.

[6]周世力,李琳琳,何雅青.深圳市腸道病毒 71 型血清流行病學初步調查[J].熱帶醫學雜志,2007,7(1):66-67.

[7]Dolin R.Enteovirus 71-emerglng infectlom and emelgingquestions[J].N Engl J Med,1999,341(13):948-985.

[8]李文杰,黃琳淇,謝彥媛.東莞地區腸道病毒 71 型手足口病 118 例臨床分析[J].當代醫學,2011,17(24):61-63.