國是

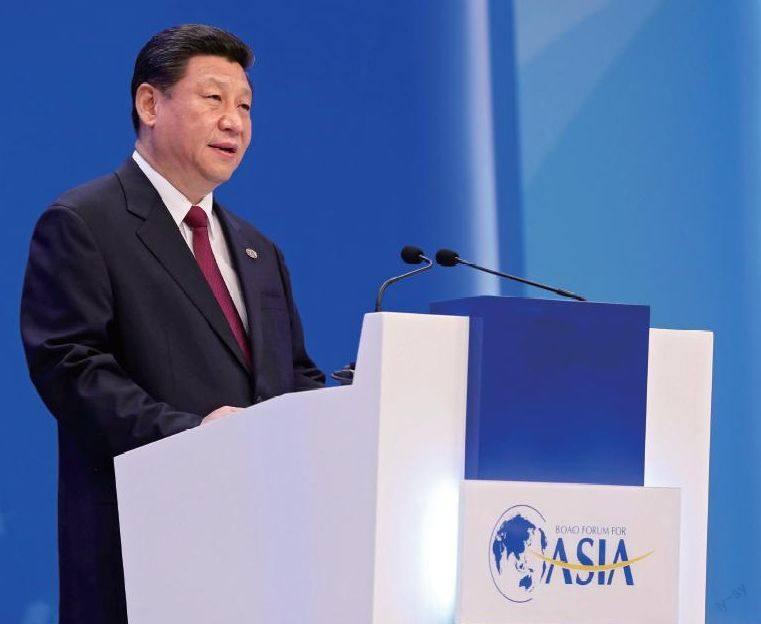

習近平

勇做時代的弄潮兒

中國國家主席習近平4月7日在博鰲亞洲論壇開幕式上發表演講,他最先提到的是“勇于變革創新”,讓各種發展活力充分迸發出來;他稱贊亞洲歷來具有自我變革活力,要勇做時代的弄潮兒。他還反復強調和平的重要性,認為“和平猶如空氣和陽光,受益而不覺,失之則難存。沒有和平,發展就無從談起。國家無論大小、強弱、貧富,都應該做和平的維護者和促進者,不能這邊搭臺、那邊拆臺,而應該相互補臺、好戲連臺”,地球村要成為共謀發展的大舞臺,而不是相互角力的競技場,更不能為一己之私把一個地區乃至世界搞亂。他表示,應該尊重各國自主選擇社會制度和發展道路的權利,消除疑慮和隔閡,把世界多樣性和各國差異性轉化為發展活力和動力。

李克強

推動貿易自由化便利化才是正途

在2008年金融危機的沖擊下“瀕臨破產”的冰島,4月15日與中國簽署了《中冰自由貿易協定》,這也是我國與歐洲國家第一次簽訂自貿協定,被普遍定位為“具有里程碑的意義”。除了“零關稅”效果和地熱等諸多行業的利好作用之外,這份協議還被國務院總理李克強寄望為—“對中歐經貿關系發展具有重要的示范作用”。李克強強調,“特別是當前世界經濟面臨艱難復雜的局面,要走出困境、實現復蘇,搞貿易保護主義是南轅北轍,推動自由化便利化才是正途。”與貿易保護主義作斗爭的中國還面臨著各種傳言,就連商務部也不得不鄭重地特別強調:“中冰自貿協定不涉及北極問題,至于國外個別媒體的猜測,也只能是猜測。”國家主席習近平近日會見美國國務卿克里時,也在重申“不能將經貿問題政治化”。

張德江

發揮法治在國家治理中的重要作用

中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長張德江近日在山東調研時強調,要全面推進依法治國、維護憲法和法律權威,更加注重發揮法治在國家治理和社會管理中的重要作用。要堅持嚴格執法,推進依法行政,維護公共利益、人民權益和社會秩序。領導干部和公職人員要切實增強法治觀念,提高運用法治思維和法治方式的能力。全體人民要樹立法律意識,養成自覺守法、辦事依法、遇事找法的行為習慣。

新一屆省級高官布置齊備

杜家毫升任為湖南省代理省長之后,全國“兩會”后的省級高官人事布局已全部塵埃落定。《新京報》報道,此次履新的15名省級黨政一把手中,有6名高官是從省長位置升任省委書記,或從副主席升任主席職位,涉及青海、寧夏、黑龍江、河南、湖南和廣西。還有6名履新的省級高官是從中央國家機關分別“空降”到河北、河南、安徽、山東、黑龍江和寧夏。

官員們的學歷和學科背景一直是輿論關注的焦點。此次15名履新的省級黨政一把手中,13人擁有“研究生”、“碩士”學歷,而青海省委書記駱惠寧是經濟學博士,山東代省長郭樹清則是法學博士;他們超過半數是政治經濟學專業背景。《新京報》記者統計,在31個省級的黨政一把手中,政治經濟學類等文科專業背景的有42人,占比67.74%;45人擁有“研究生”、“碩士”學歷,占比72.58%。其中博士有10人,除了郭樹清、駱惠寧之外,還有浙江省委書記夏寶龍是經濟學博士;廣西壯族自治區黨委書記彭清華、山西省委書記袁純清、云南省長李紀恒、天津市長黃興國是管理學博士;遼寧省委書記王珉、陜西省長婁勤儉是工學博士;重慶市委書記孫政才是農學博士。

人民網稱,有學者表示,“在10年間,中國的地方領導人專業結構已經從‘工程師過渡到‘經濟師。”一些負責人雖早年為“工科出身”,但攻讀研究生時大多會選擇經濟管理類方向。值得一提的是,31個省級的黨政一把手中,有18人是從中央黨校獲得學歷。

對于本屆新上任的省級高官,輿論寄予了不少希望。經濟專家謝伏瞻原是國務院研究室主任,1991~1992年曾赴美國普林斯頓大學做訪問學者,先后在國務院發展研究中心、國家統計局和國務院研究室做宏觀經濟研究工作。他此次成為河南省省長,引發多方關注。另一邊,原證監會主席郭樹清曾長期進行宏觀管理工作,他的經濟背景亦讓人對他在山東省代省長一職上的作為多有期待。此外,備受期待的還有目前全國最年輕的省級高官—黑龍江代省長陸昊,曾任上海市委常委、浦東新區區委書記的現任湖南代省長杜家毫等官員。但無論是“明星”還是“黑馬”,群眾最期待的大概還是包括經濟發展和環境改善雙雙在內的實績。剛剛起航的新一屆政府,任重,道遠。

教育部

堅決反對任何形式的就業歧視

在大學生反對就業歧視的呼聲高漲之際,教育部4月17日終于發文,要求教育行政部門和高校舉辦的高校畢業生就業招聘活動,要做到“三個嚴禁”:嚴禁發布含有限定“985高校”、“211高校”等字樣的招聘信息;嚴禁發布違反國家規定的有關性別、戶籍、學歷等歧視性條款的需求信息;嚴禁發布虛假和欺詐等非法就業信息,堅決反對任何形式的就業歧視。在組織校園招聘活動時,各地、各高校還要加強對用人單位資質、招聘信息的核查,營造公平就業環境;加強對畢業生的法制教育,提高畢業生維權意識,積極創造條件,主動為畢業生提供求職、簽約等方面的就業權益保障服務。

觀察點:教育部的強制權力不夠,用人單位的直接招聘和隱性歧視該如何監督?

國務院辦公廳

建設國家食品安全信息平臺

國務院辦公廳日前印發的《2013年食品安全重點工作安排》表示,將充分利用現有信息化資源,按照統一的設計要求和技術標準,建設國家食品安全信息平臺,2013年底前,完成主系統和子系統的總體規劃和設計。統籌規劃建設食品安全電子追溯體系,統一追溯編碼,重點加快嬰幼兒配方乳粉和原料乳粉、肉類等的追溯系統建設。同時,還將完善誠信信息共享機制和失信行為聯合懲戒機制,建立實施“黑名單”制度,公布失信食品企業名單,促進行業自律。食品安全也將被納入公益性宣傳范圍,列入國民素質教育內容和中小學相關課程,并通過電視、網絡等普及食品安全知識,提高全社會的食品安全意識、認知水平和應對風險能力。

觀察點:信息化喊了這么多年,沒建成幾個信息平臺,建成了也少有開放。

國家公務員局

努力有方向、評價有依據、監督有標準

《人民日報》 報道,國家公務員局黨組書記、副局長楊士秋4月16日表示,將盡快出臺平時考核規范性文件,對公務員平時考核的內容、指標、方法、結果使用等做出原則性規定。據稱,目前全國31個省區市和新疆生產建設兵團都不同程度地開展了平時考核工作,消除了平時考核工作的“盲點”。但是,平時考核方法太簡單、頻率太低,易流于形式、形同虛設;太繁瑣則不易操作、難以持久。楊士秋認為,應建立科學合理適用的考核指標體系,做到努力有方向、評價有依據、監督有標準;應拓寬考核結果使用途徑,把它作為職務升降、獎勵懲處、培訓學習的重要依據。“對公務員主管機關而言,平時考核工作不做就是失職。”

觀察點:必須為環境污染負責的,不就是GDP至上的指標體系和選拔標準嗎?

輿情

匪夷所思地,中國進入“娛樂化緝兇”時代。網民似乎不甘于看政治大片、情感大戲,還以無比熱情參與到推理、追查、捉兇的懸疑案中來,且“順理成章”地重拾輿論審判的網絡傳統。

可以肯定,網民對犯罪案件的強烈興趣,應主要是出于善意。善意對象既有可能是受害人,也可能是犯罪者—例如對周克華的輿論同情。與其說網民的善意是基于對某事件的客觀判斷,不如說是為了在更寬廣的層面平衡社會力量、反抗社會不公。而“緝兇”熱情的最初源起,正是對政府和官員的強烈不信任。2007年底的“華南虎假照事件”讓專家型網民浮出水面、鑒定虎照真偽,最終的虎照年畫亦是網民所發現。周久耕天價煙事件、陜西表哥事件更是展現了網民辨認香煙和名表的才華。

但如今,早已不是網民興趣被案件激發,而是網民在等待和搜尋適合關注的案件。網路反腐風頭稍過,進入網民視野的詞,是“兇殺”。然而很遺憾,過往“激于義憤”的網民如今更像是在“追求刺激”,“追兇殺案”甚至堂皇具有了“追電視劇”的等效!甚至現實中的兇殺案更能讓網民有親身推動和參與之感,同時若是碰上官富二代、官員等帽子,網民還可在“追案緝兇”的過程中完成不滿情緒的發泄和“對社會的改造”。本可能造成社會恐慌的事件變成“人人樂道”的“懸疑大片”,也許這本身便是發泄恐慌情緒的方式,也許反映了眾人空洞乏味又平淡的精神生活,抑或大家只是在無奈地適應險惡叢生的社會環境。

藍可兒事件中,被瘋傳的電梯視頻和案件報道,激發了包括警察網民在內的各種網民的分析文章;新近的復旦大學投毒案,演化出了“嫉妒”說、“誤殺”說、“情殺”說等諸多版本,逼得復旦大學明言反對“人人都是福爾摩斯”;北京大學朱令19年前的鉈中毒事件更是再掀波瀾,親歷人之間進行了仿似庭審的指罪與自辯。

當然,“網民緝兇”能在普法、重建社會道德共識、幫助網民提高邏輯分析能力等方面發揮重要作用。與互聯網結構一致,對復雜事件的抽絲剝繭不再由有限的幾個人超負荷完成,而是讓一大群人各自承擔一部分自己擅長的工作,最終合力推動全局問題的解決。網民的“集體分析”由此有望常態化和深入化。可當警方也開始利用官方微博公布無名女尸的頭像和發現現場的照片,以尋求網友幫助,又有誰來保護死者和犯罪嫌疑人的尊嚴?當網民都儼然成了警察和法官,對案件細節追查不休,對道德和法理評判振振有詞,當微妙的犯罪心理和每個殺人細節都公開呈現,當各種猜測、流言甚囂塵上、無所制止,這個社會已不再有“私域”,公共輿論可以用“公共關注”的名義強行撬開任何人的心門,憐憫你或是指責你,然后揚長而去……享受“權利”的我們,義務又在何處?