“小火慢燉”式減稅

覃愛玲

一段時(shí)間以來,中國的積極財(cái)政政策已經(jīng)由需求面轉(zhuǎn)向供給面,結(jié)構(gòu)性減稅是其最重要的措施之一,廣受關(guān)注。尤其是在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下滑,財(cái)政收入增速下降,社會(huì)各界對(duì)政府性債務(wù)普遍擔(dān)憂的情況下,結(jié)構(gòu)性減稅能否徹底執(zhí)行下去,成為觀察中國財(cái)政政策方向和執(zhí)行力的重要切入點(diǎn)。

本刊記者就此采訪了財(cái)政部科學(xué)研究所副所長(zhǎng)劉尚希,請(qǐng)其解讀政府方面主動(dòng)減稅的邏輯。作為接近政策部門的學(xué)者,劉尚希對(duì)政府的財(cái)稅政策邏輯有清晰的把握,其重點(diǎn)研究領(lǐng)域包括財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)控制、收入分配和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變等,對(duì)于理解當(dāng)前中國的財(cái)政問題,都有很強(qiáng)的針對(duì)性。

把減稅當(dāng)吃藥

《南風(fēng)窗》:結(jié)構(gòu)性減稅已成為當(dāng)前中央財(cái)政最重要的措施之一。從政府的角度看,其內(nèi)在的政策邏輯是什么?

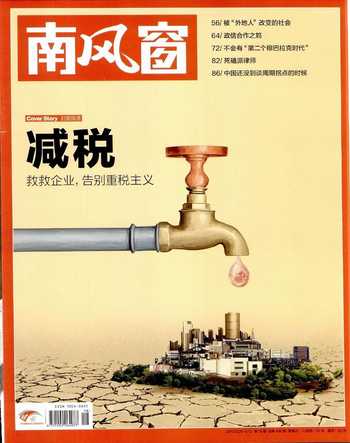

劉尚希:提“結(jié)構(gòu)性減稅”,主要是為了區(qū)別“全面減稅”,進(jìn)行有針對(duì)性的減稅。這種政策,既避免一次性大規(guī)模減稅超出財(cái)政的承受能力,同時(shí)又給予“小火慢燉”式的稅收支持,以增強(qiáng)微觀活力,促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)、企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。目前中央政府實(shí)行的結(jié)構(gòu)性減稅,主要包括“營(yíng)改增”按行業(yè)全國推廣和小微企業(yè)免增值稅和營(yíng)業(yè)稅等。

從結(jié)果來看,減稅一般分兩種,一是經(jīng)濟(jì)性減稅,即隨著經(jīng)濟(jì)下行,稅收與之相應(yīng)地下降;二是從制度上調(diào)整降低稅率,像目前正在進(jìn)行的營(yíng)改增和小微企業(yè)減稅等。

以前有個(gè)專門的研究,發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率9%是個(gè)臨界點(diǎn),增長(zhǎng)率超過9%,稅收增長(zhǎng)就會(huì)大幅上升。隨著經(jīng)濟(jì)速度下降,低于9%,稅收也會(huì)大幅下降。

一般出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性減稅時(shí),不會(huì)進(jìn)行制度性減稅。但中國目前是兩者相疊加。從這里可以看出政府宏觀政策轉(zhuǎn)向和執(zhí)行的決心。

以前,中國的積極財(cái)政政策主要是從加大需求出發(fā),而現(xiàn)在轉(zhuǎn)向增加供給一端,其目的是通過調(diào)整結(jié)構(gòu),加大社會(huì)活力,來促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,結(jié)構(gòu)性減稅正是其中最重要的內(nèi)容之一。

另一方面,這種減稅不是大規(guī)模地進(jìn)行。在經(jīng)濟(jì)下行的情況下,如果減稅過多,就會(huì)勢(shì)必加大赤字和債務(wù),放大財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)前公共支出剛性化趨勢(shì)越來越明顯,對(duì)減稅形成一個(gè)約束。應(yīng)該把減稅當(dāng)藥吃,不能當(dāng)飯吃。

總體上,減稅是最近幾年中央財(cái)政政策的基調(diào)。同時(shí),政府還在削減各種收費(fèi),從總體上減輕社會(huì)的稅費(fèi)負(fù)擔(dān)。

《南風(fēng)窗》:您覺得結(jié)構(gòu)性減稅措施,還有哪些可以改進(jìn)的空間?

劉尚希:從當(dāng)前的實(shí)際情況看,應(yīng)該進(jìn)一步加大中小微企業(yè)的減稅力度。這一政策會(huì)產(chǎn)生包括穩(wěn)定和增加就業(yè)、調(diào)節(jié)收入分配、引導(dǎo)社會(huì)創(chuàng)新和促進(jìn)城鎮(zhèn)化等多層效益。

中小微企業(yè)是就業(yè)的主要領(lǐng)域,雖然中國現(xiàn)在的就業(yè)形勢(shì)還可以,但要防止可能出現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步下滑。從現(xiàn)實(shí)中看,許多經(jīng)濟(jì)社會(huì)創(chuàng)新主要也是由中小微企業(yè)完成的。創(chuàng)業(yè)的人多了,就業(yè)的人多,整個(gè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)就會(huì)活起來。

另一方面,這種減稅對(duì)總體稅收的影響也不會(huì)太大。尤其是小微企業(yè),在稅收比例中占比不大,很零散,收取成本也高。

國務(wù)院對(duì)部分小微企業(yè)免征增值稅和營(yíng)業(yè)稅的政策已經(jīng)開了一個(gè)好頭,涉及的就業(yè)人數(shù)達(dá)千萬以上。放水養(yǎng)魚,應(yīng)成為今后一個(gè)時(shí)期國家稅費(fèi)政策的基本方向。

當(dāng)然,稅收政策的導(dǎo)向總體應(yīng)該是鼓勵(lì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),對(duì)一些沒有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)和產(chǎn)業(yè),該破產(chǎn)的就應(yīng)該讓它破產(chǎn),不能通過稅收保護(hù)的方式對(duì)沖市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),保持落后產(chǎn)能。

不能就財(cái)論財(cái)

《南風(fēng)窗》:在經(jīng)濟(jì)下行和財(cái)政減收嚴(yán)重的情形下,目前的減稅措施是否能一直執(zhí)行下去?一段時(shí)間以來,已經(jīng)有不少來自地方收取“過頭稅”的消息。

劉尚希:上半年全國財(cái)政收入增長(zhǎng)7.5%,其中,中央財(cái)政收入只增長(zhǎng)1.5%。7月份好轉(zhuǎn)一點(diǎn)。從政府花錢的角度來看,這是壞事,要過緊日子。

從上到下,政府的財(cái)政壓力都很大。但從整體財(cái)政狀況來看,中國的財(cái)政實(shí)力這些年來大大增強(qiáng),對(duì)結(jié)構(gòu)性減稅有相當(dāng)大的承受能力。現(xiàn)在的風(fēng)險(xiǎn)在可承受的范圍內(nèi),沒有到出現(xiàn)財(cái)政危機(jī)的程度。

目前對(duì)中國政府的債務(wù),尤其是對(duì)地方債的判斷,各方很不一樣。社會(huì)上的確有不少人認(rèn)為,中國可能要發(fā)生地方債危機(jī)了。我認(rèn)為,地方債仍總體在可控范圍內(nèi)。雖然因?yàn)椴煌该鳎l(fā)了許多大膽的猜測(cè),但2011年審計(jì)出來的10.7萬億的債務(wù)總量是可靠的,近兩年來債務(wù)總量有所增長(zhǎng),但量并不那么大,還沒有到不可控、出現(xiàn)危機(jī)的程度。

財(cái)政壓力也有好處,可以倒逼政府轉(zhuǎn)變職能,多辦事,少花錢,促進(jìn)支出結(jié)構(gòu)調(diào)整,提高花錢的效果,減少鋪張浪費(fèi)。財(cái)政不承受一些壓力,這些壓力經(jīng)濟(jì)就會(huì)承受。財(cái)政主動(dòng)加壓,正可以減輕社會(huì)的壓力。

收過頭稅、亂收費(fèi)等短期行為,主要來自地方政府。中央是看得很清楚的,所以才會(huì)堅(jiān)持結(jié)構(gòu)性減稅政策。

盡管社會(huì)公眾的福利性要求也越來越高,財(cái)政支出壓力也在加大,但當(dāng)前結(jié)構(gòu)性減稅,將來會(huì)帶來更多的稅源和形成更寬的稅基,稅收增長(zhǎng)反而會(huì)更快。減稅重在形成良好的市場(chǎng)環(huán)境,形成向上的預(yù)期,激活微觀活力。就財(cái)論財(cái),僅僅放在財(cái)政收入本身來考慮財(cái)稅政策,會(huì)很狹隘,危害長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

《南風(fēng)窗》:近年來,關(guān)于中國綜合稅負(fù)過高的社會(huì)聲音一直很大,減稅呼聲不斷,您怎么看待中國的總體稅負(fù)情況?

劉尚希:關(guān)于財(cái)稅政策,當(dāng)前社會(huì)上有三種典型觀點(diǎn):一是大規(guī)模減稅;二是大規(guī)模增加社會(huì)性支出;三是減小政府赤字,防范債務(wù)危機(jī)。財(cái)政的三個(gè)要素—收入、支出和差(盈余,或赤字)是一個(gè)三角關(guān)系,無論怎么做,都只可能實(shí)現(xiàn)其中一個(gè)或兩個(gè)選項(xiàng),并都存在風(fēng)險(xiǎn),不可能同時(shí)做到,所以只能是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)衡的結(jié)果。

財(cái)政政策應(yīng)該從整體上考慮,綜合平衡兼顧,如果減稅,就要考慮減少支出,或加大赤字。

財(cái)稅制度與一個(gè)社會(huì)的文化高度相關(guān)。一個(gè)社會(huì)實(shí)行高稅收、高福利,還是低稅收、低福利,并不是政府想怎么做就能怎么做的。社會(huì)是一復(fù)雜系統(tǒng),方方面面都要關(guān)照,各個(gè)方面要權(quán)衡,要維持財(cái)政和經(jīng)濟(jì)兩個(gè)可持續(xù),兩個(gè)不能偏廢,最終才可能保障社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展。

當(dāng)前財(cái)政政策的主要目標(biāo)還是考慮化解經(jīng)濟(jì)的總體風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)最主要矛盾是結(jié)構(gòu)失調(diào)、不平衡,屬于供給端的問題,靠需求刺激解決不了。所以中央政府將政策基調(diào)放在減稅上,但也會(huì)把財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受范圍之內(nèi)。按重要性排序,應(yīng)該是先重點(diǎn)解決結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)兼顧民生的改善和保障。結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)不排除,大規(guī)模搞福利的政策只能是痛快一時(shí),不可持續(xù)。陜西神木縣這個(gè)案例值得借鑒。任何走極端的行為都是不可行的。

這些年中國的財(cái)政政策,我認(rèn)為從大的方面,基本上與社會(huì)需求相吻合。

前幾年財(cái)政收入高增長(zhǎng),醫(yī)療、教育、科技創(chuàng)新、“三農(nóng)”和環(huán)保等各方面的投入增長(zhǎng)很快,要求加大投入的呼聲至今都很高,而財(cái)政的錢是有限的,需要統(tǒng)籌兼顧。對(duì)于一個(gè)有著13億多人口、且發(fā)展不平衡的發(fā)展中大國來說,要做到統(tǒng)籌兼顧并不容易。其關(guān)鍵是要做到經(jīng)濟(jì)可持續(xù)、民生改善可持續(xù)和財(cái)政可持續(xù)。若其中有一個(gè)不可持續(xù),對(duì)中國而言都是一場(chǎng)災(zāi)難。