獨立書店的寒冬與新生

甄靜慧

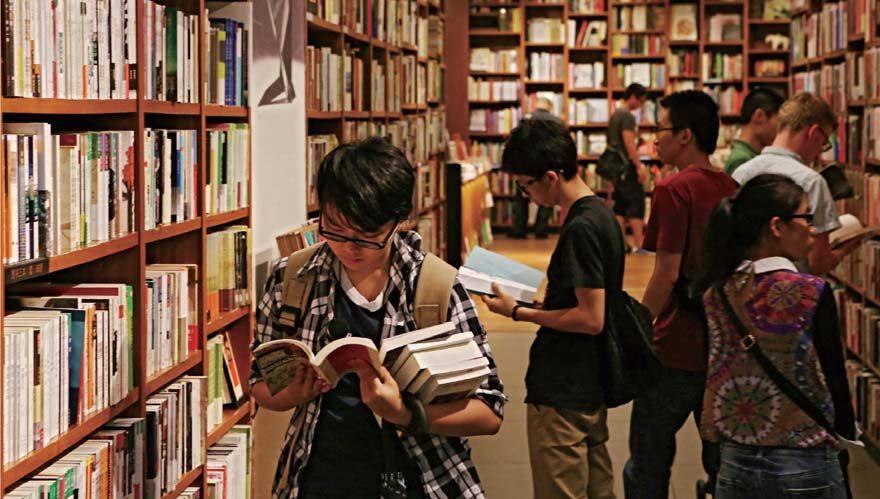

兩年前,當方所書店在廣州太古匯購物中心開張時,很多人預期它只是在“例外”服飾品牌財雄勢大的支持下,實現創辦人毛繼鴻文化理想的“玩票”式產物。畢竟太古匯寸土尺金,近在咫尺是奢侈的愛瑪仕和LV,而彼時正值中國大陸獨立書店生存發展“寒冬”期,北京知名書店品牌 “光合作用”剛剛倒閉。不過,最近方所的圖書部總監徐淑卿女士透露,2013年下半年方所止損且開始盈利。

受到網絡沖擊,獨立書店這幾年在虧損邊緣徘徊,陷入生存危機已是業界共識。近來媒體頻繁關注書店,無非因其高頻率的倒閉—哪怕連風入松這樣的獨立書店標桿也被迫搬遷歇業。去年,北京單向街因租金問題撤離藍色港灣,竟要在“眾籌網”籌集資金進行搬遷及新店裝修;今年,廣州老牌連鎖書店“學而優”則關閉了位于城市主干道東風路的門店,要知道全盛時期“學而優”也算豪氣干云,如今只剩下零星的4家分店,多少顯得蕭瑟。

如是,在嚴峻的大氣候下,方所盈利是否僅為大資本支持下的一個孤例?答案卻是否定的。如果說對獨立書店而言如今是蕭瑟的寒冬,則萬物凋零之際其實也有新生。比如學而優時代美術館店就是在去年11月書店極不景氣的情況下新開的。一邊毅然止損,一邊仍然不斷思考如何革新和進取,是當下碩果僅存的這些獨立書店品牌呈現出來的一個共性,盡管進取的方向可能千差萬別。

那些老書店的故事

美國作家簡·雅各布曾經說,街頭酒吧最能反映城市人群的結構。那么,都市書店映照出來的無疑是這個城市人群的思想構成。上世紀30年代,上海曾是亞洲最大的出版中心,商務印書館、中華書局等民營書店聲名遠播。可惜10年動亂隔斷了城市文化的延續,而文化書店在大陸的重整旗鼓,需要回溯到上世紀八九十年代。

普遍認為1980年代是新時期民營書店發展的第一階段,彼時人們開始在城市街頭見到星羅棋布的小書攤,在新華書店的絕對優勢下小心翼翼地尋找生存空間。及至進入20世紀90年代,新聞出版署放開圖書批發渠道、購銷形式和批發折扣,獨立書店正式登上歷史舞臺。

蔡晨瑞,心理學專家、生于1970年代的藏書愛好者,他的學生時代正好見證了圖書零售業的重要蛻變。

1990年代初,蔡晨瑞在山西臨汾念高中,每天放學必定要到周邊書店轉一遍。現在他還數得出那時小城市里的幾家民營書店:爾雅書店、師大書亭、三晶書店、黃金書屋等。“尤其三晶書店,專賣華東師范大學出版社出版的歷史和哲學類書,當時覺得特別新鮮。”作為造紙業集散地,臨汾的舊書店也是一大特色,他經常能在里面以很便宜的價格淘到老版本的古書。

1990年代中期,蔡晨瑞到北京上大學,正好遇上另一個民營書店高潮:1994年,中國政法大學法學碩士劉蘇里和剛從北京大學畢業的甘琦在北大東門外一個巷子里開辦了京城第一家專營學術性圖書的萬圣書園;不久后北大哲學系教授王煒開辦的風入松書店落戶北大南門,與萬圣相映成趣。“這兩家都是當年最喜歡逛的。相比新華書店,萬圣和風入松新書上得快,學術書品類豐富齊全,服務熱情,還有折扣,非常吸引人。”店面簡陋,書香誘人。劉蘇里和王煒,更是首開學人辦書店之風。

書與城

2013年9月17日晚7時,剛從多倫多影展回來的導演賈樟柯行色匆匆地趕到方所,圍繞新作《天注定》進行題為“線描中國”的講座。方所9月12日起向外發放限領一人一張的免費入場券,很快便全部發完。“16日出差回來就領不到入場券了。”米雅遺憾地說。她是媒體人、資深文藝青年,這兩年定期去方所和學而優參加文化藝術講座已成生活方式的一部分。

“我很難想象一個城市沒有書店,我指的是那些有風格的獨立書店。”米雅說。從上世紀90年代中開始,全國各大城市都擁有了風格迥異的獨立書店:上海季風,廣州學而優,成都卡夫卡,無不聲名在外。

閱讀是現代城市生活不可或缺的部分,一個城市里,做得最好的書店總是能在很大程度上反映出這個城市的文化品質。如果說萬圣和風入松體現的是北京高校和研究機構林立的學術氛圍;那么廣州學而優很早就發展出來那種深入社區肌理的連鎖模式,很大程度貼合了廣州注重社區特性、洋溢著濃厚生活氣息的城市特質。

在學而優的幾家分店轉一圈,會發現它同時兼有學術書店和社區書店的特點。總經理陳定方也是中國最早一批書店創辦者之一。愛逛學而優的人但凡去中山大學旁的新港西路店,都知道繞開樓下的暢銷書,直奔二樓,那里琳瑯滿目,都是品質優良的學術書籍,也是學而優的核心競爭力所在。而廣州少年宮旁邊的學而優分店,則以優質的教育類及青少年讀物為主;時代美術館分店則主打藝術類書籍—定位細微而精準。一個有趣的細節是,陳定方對不同社區不同風格書店的圖書采購有很多“硬規定”,比如哪家不碰教輔,哪家“絕不售賣勵志類書籍”等。“比起短期利益,保持書店的品位更重要。”她這樣對記者說。

近幾年,作家簽售、學者講座、讀書沙龍漸成規模,獨立書店在發展過程中更漸漸成為都市文化生活不可或缺的一部分。

由許知遠等文化人創辦的北京單向街,就是最早把書店的公共功能發揮到淋漓盡致者。其以免費而高質量的文化沙龍聞名,自我定位為“致力于提供智力、思想和文化生活的公共空間”。

更重要的是,當學者大儒們在這里與城市展開對話之際,以財富地位劃分的階層界限消融了,新富、中產或平頭百姓都平起平坐,這里只有開放的精神與靈魂的碰撞。

現實很骨感

如果單是這樣,開書店就不失為一件浪漫的事。2006年單向街開張時,許知遠曾這樣描述:“聽莫扎特,喝啤酒,看迷惘一代作家的作品,身邊偶爾經過像春天一樣的姑娘。”

然而詩情畫意的想象并沒有持續太久。單向街雖然聲名在外,經營狀況卻一直不容樂觀。店長小武介紹說,最早的園明園店一直虧損,4年前趁著租金優惠搬到新開的商業區藍色港灣,才漸漸走向盈虧平衡。然而,2012年底藍色港灣租約期滿,面對即將大幅飆升的租金,單向街不得不通過眾籌網發動“尋找1000名主人”項目,籌集資金再度搬遷。“直到現在,老板們當初的投資都還沒收回。”

究其原因,不是因為單向街做得不好,實是生不逢時。1999年當當網成立,其后是卓越網,都以低折扣的網絡圖書銷售為主打。經過幾年的發展,到單向街成立的2006年,電子書店已經走進了人們的日常生活。

“網絡書城與實體書店的渠道存在差異,能拿到比實體書店更大的折扣,實體書店同時還面臨著近年商業地產租金連連暴漲的壓力。”陳定方說。

進入21世紀,包括書店在內的整個零售業受到電子商務沖擊,這本來是一個全球性問題,但是在臺灣地區和日本,政府和出版社都有自律,不會讓網絡以過低的價格售書。日本更嚴禁新書減價出售。他們相信要有一個公平的競爭環境,獨立書店才能展現所長。

然而在中國大陸,在網上人們可以隨時買到比實體書店折扣大得多的新書,且品類齊全。這是一個很現實的問題:我們都知道書店的確是個好空間,但也無法抵抗當當網5折售書還包運費的誘惑。

蔡晨瑞家中現已有藏書1萬多冊,這個數字還在每月刷新,但他現在逛書店的頻率比以前低了。有時跑到萬圣書園去,看看劉蘇里在推薦什么新書,然后回去網上買—無疑,銷售量大幅下滑的獨立書店這幾年集體進入了“寒冬”期。新書店舉步唯艱,老書店面臨著萎縮甚至是淘汰的命運。

薛原是《青島日報》副刊編輯,由于對獨立書店懷有深厚的感情,2011年至今,他一共編寫了3季《獨立書店,你好》圖書,收錄了國內外大批優秀獨立書店名錄。然而編寫這一系列圖書的時候,薛原內心是憂傷的,“編第二季的時候,第一季收錄的部分書店已經倒閉了”,到今年第三季出版時,這個情況更為嚴峻。

對此,書店業界一直有很多呼吁,包括稅收優惠和政府補貼,然而直至今天,并未有一個真正具可行性的方案出臺。顯然,獨立書店要擺脫困境,靠打悲情牌和等政策是不現實的,只能自尋出路。

服裝店、展覽廳還是咖啡館?

薛原認為,2011年11月方所的出世是獨立書店經營思路轉折的重要標志。《獨立書店,你好》(第三季)中,不吝于對方所的溢美:“當你走進方所之后,你一定會驚訝于書店的美,那是一種在傳統書店里很難享受到的氤氤氳氳的生活美學氣息。書店里的書架很高很有氣勢,幾乎都頂到天花板。整個方所的四周都差不多環繞著書架,既有一種曲徑通幽之美,也有一種通透的藝術質感……”

方所很大,1800平方米,其中圖書區域約占1/3即600平方米,此外1200平方米的廣闊空間分布著著名的“例外”服飾、島嶼式的咖啡區、價格昂貴的美學用品售賣區,甚至還有藝術作品展覽區。

事實上受到網絡書店沖擊之后,獨立書店一直在尋找新的盈利增長點和出路。包括售賣文化創意產品、增設咖啡座等,均非方所首創。但前者基本都是在圍繞傳統書店經營的基礎上小范圍的嘗試,而方所則從創辦之初就有了一個豐富和合理的業態組合規劃,每一塊業務都是精雕細琢,絕非點綴。

“比如說我們展示的美學用品,是當初顧問團準備了1000多張產品的PPT打印出來貼在墻上,由方所創辦人毛繼鴻領頭,一張張精挑細選挑出來的,搜羅了歐美和日韓22個國家60多位著名設計師的產品。即使你跑到紐約的一個美學用品店里,也不一定能找到這么齊全的產品。”徐淑卿說,你必須給人們一個來這里而不是網上或其他地方去購買一件昂貴日用品的理由,那就是獨一無二,“這些品牌幾乎每一個都有百年以上的歷史,用了10年之后,它還會給你一樣感動的感覺。”

剛開業頭兩個月里,書店一共辦了18場沙龍,平均每周2~3場,幾乎場場爆滿。沙龍之于方所而言,已經不是一個點綴,而是刻意經營的網絡平臺無法取代的核心業務—雖然它不帶來直接的盈利。

可以說,方所早已不是一個傳統意義上的書店,而是一個涵蓋了書店、美學空間、商業展示與文化沙龍的另類城市空間。.

一個書店有一個夢想

“自有方所以來,我觀察到越來越多書店都走向了同時開設咖啡座和加大沙龍舉辦密度的經營方向。”薛原說。然而方所之所以為方所,有其不可復制性—就是大資本的支持。

太古匯的昂貴租金,高端美學產品的采購,上千平方米的展示空間,名人隨請隨到的人脈與費用支持等,都不是普通書店所能承擔的。

這兩年學而優也加強了對沙龍的投入,這誠然聚攏了更多人氣,但同時也給陳定方帶來了很大的壓力。“人力資源成本,嘉賓的招待費和演講費,甚至水電等,無一不是成本。”困境生存,賬要算得很精很細。“以往辦一個好的簽售會還可以帶來一些銷售收入,現在沒有了。今年沈志華到我們這里簽售,擠滿了人,讀者非常踴躍啊,但最后沒賣幾套書,大家都是從網上買了書再過來聽的。”

盡管只有投入沒有產出,沙龍還是得辦,如何平衡?陳定方想到了“輸出”。今年以來,學而優開始嘗試與商業機構合作,推薦圖書或輸出活動,“當然,這些都還是要跟書有關,比如親子閱讀活動”。

不過,比起這些,她更想推動的其實是“政府向書店購買服務”。陳定方了解到,2013年廣州市劃撥了320萬做社區圖書館。但據她的調研所得,這些資金分解到各個社區后,對辦一個正經的圖書館實在是杯水車薪。“何不把錢給到專業書店作為補貼,讓我們發揮原有的資源去做這個事情呢?”據說她已經給市里提交相關方案,并在選定社區做了體驗活動,反響非常正面。

單向街走的則是另一條路線。一方面,他們正致力于打造自己的設計團隊,準備把單向街品牌的文化創意產品做大;而下一步,則是正式進軍出版業。“以前單向街也出版過一些書,但都是掛在出版公司下面出版的,以后希望把它做為一個主要業務,自己來做。”小武說,但現在還只是一個構想,尚未知道需要突破怎樣的政策關口。

與學而優具有豐富的社區融合經驗一樣,單向街的創始人中,許知遠本身就是非常優秀的出版人。無論是社區圖書館,還是打通出版業務,對這兩家書店來說,可能都會非常艱辛。然而一旦成功,則能與書店原有的品牌特色及優勢結合,形成獨特的生存和競爭能力。

薛原對記者說,在嚴寒的大氣候下,他對傳統書店的經營已經感到深深的悲觀,但對逆境磨礪下真正的創新卻又充滿希望和期待。他的決定也說明了他的態度—今年在編完 《獨立書店,你好》(第三季)后,既悲觀又樂觀的他參與了青島的“繁花·我們圖書館”的運作—這是一家開在青島老胡同里的二樓書吧。我們期待它帶出另一種道路。