游擊戰爭史的啟示

粟月靜

從敘利亞到馬里,從阿富汗到哥倫比亞,從墨西哥到阿爾及利亞,我們今日的世界并不太平。自從古希臘重裝步兵誕生之日起,正規軍之間沖突的可怕陰影就一直籠罩著人類社會。而如今這些沖突卻并不發生在正規部隊之間—這些戰爭沒有明確的前線,也沒有可以明確界定的起止時間。這類戰爭是殘忍血腥的戰事,而進攻方通常不著制服,身穿平民的服裝,采取的是打了就跑式的突然襲擊,并經常以非作戰人員為襲擊對象。這類戰爭,就是美國鷹派歷史學家,美國外交委員會的軍事分析家馬克斯·布特(Max Boot)所定義的,游擊戰。

“Guerrilla(英語游擊戰)”這個詞的字面意思是“小規模戰爭”。這個詞出現在1808年到1814年西班牙反對法國的戰爭中。而由于中國及越南共產黨人均于20世紀中葉主要通過游擊戰成功獲取政權,人們傾向于認為,游擊戰戰術是孫子和其他中國哲人思想的產物。但在今年1月剛剛由美國利夫萊特出版社(Liveright))出版的這本《看不見的軍隊:從古至今的一曲游擊戰史詩》(Invisible Armies: An Epic History of Guerrilla Warfare from Ancient Times to Present)中,布特說,游擊戰和戰爭本身一樣久遠。部落戰爭—兩股游擊力量之間的較量—可以追溯至人類誕生之初。而游擊戰的新形式—游擊力量和“正規”力量之間的對決—也僅是稍晚一點點的產物,它起源于5000年前的美索不達米亞。公元前22世紀,美索不達米亞的阿卡德帝國就是被游擊戰摧毀的。

在被問及為什么寫這本書的時候,布特說,“自從9·11之后,游擊戰和恐怖主義就是美國軍隊和政府面臨的主要對手,在過去的十年里,我經常去阿富汗和伊拉克分析戰爭的發展,為軍事指揮官提供政策咨詢,在這過程中,我逐漸淹沒在沖突的細節中,但是也越來越好奇在漫長的戰爭史上,這類戰事處于什么樣的位置。它們是常規的嗎?還是獨一無二的?從古至今游擊戰有沒有改變,打擊游擊戰最有效的最成功的策略是什么?為了找到問題的答案,我尋找一本好的有關游擊戰的歷史書,但是很遺憾,根本沒有,于是我在2006年決定自己寫一本。”也就是說,作者寫此書的目的,是為任何一個面對游擊隊對手的現代政權出謀劃策—當然,這主要是美國政府。

游擊戰還是恐怖行動

這本厚達750頁的著作中,作者很快講完了前4000年的歷史,從18世紀的美國獨立革命戰爭切入,這大概是真正游擊戰的發端。而這種古老的戰爭形式,隨著時間的流逝,不斷更新,在人們宣傳戰爭已經工業化的20世紀30年代和核戰爭到來的20世紀50年代,依然能看到游擊戰的身影。

布特關注的,主要是最近200年來的游擊戰爭史,他也最關注幾個游擊戰爭的主要人物,比如后人稱為“現代游擊戰之父”的加里波第,他采用游擊戰的戰術,在強敵林立的環境中輾轉奮戰,一度攻占羅馬,建立羅馬共和國。此外,還有成功領導阿拉伯部族反抗土耳其帝國統治的“阿拉伯的勞倫斯”。還有幾個名字對普通讀者來說不是很熟悉,不過在布特看來也是游擊戰歷史上的重要人物,他們是英國陸軍上將奧德·溫蓋特(Orde Wingate,1903~1944),這位特種作戰的先驅狂熱而好個人冒險,他的名字在中東、東非和緬甸就是一個傳奇。而愛德華·蘭斯代爾(Edward Geary Lansdale,1908~1987)是1954年美國中情局任命的越南活動負責人。杰拉爾德·坦普勒(Gen. Gerald Templer,1898~1979)是當年馬來半島沖突中的英軍指揮官,現在幾乎已經被人遺忘。而一戰前法國駐摩洛哥總督郝伯特·羅蒂(Hubert Lyautey,1854~1934)則幾乎已經無人所知。

如今,一場戰爭不但是在戰場上展開,還在電視和互聯網上進行。民主、教育、通信技術、大眾傳媒及國際性組織的發展提高了輿論的影響力,而這些因素又使得國家長期鎮壓武裝暴動,尤其是在境外開展鎮壓行動的意愿降低,增強了武裝暴動者即便在遭遇挫折之后的生存能力。

為了理解游擊戰,必須了解游擊戰的近親—恐怖活動。布特認為,區分游擊戰和恐怖分子也是棘手的,不過他認為,恐怖分子更關注攻擊非戰斗人員,他們的隊伍更小,也不試圖控制疆界。布特認為,戰爭的形式有等級性,最低層的是恐怖行動,然后是游擊戰,再然后是常規力量和最終的大規模殺傷性武器戰爭。

游擊戰是弱者的戰斗形式,很少有暴亂分子自愿選擇這種斗爭形式—因為條件艱苦,很少能立即有所回報。大多數恐怖行動試圖演變成游擊戰,大多數游擊行動則試圖變成常規軍。游擊戰士在心理上與一般士兵差不多,而很多恐怖分子更加有知識,更孤獨,甚至有精神疾病,所以恐怖分子更能吸引極端的人。游擊隊和恐怖分子的動機都是對給他們和他們的家庭帶來傷害的階層進行報復—因為和平的途徑根本無法達成目標,他們才采取暴力的方式。

幾乎沒有人會自發地選擇游擊戰;這是那些弱小到不足以組建常規軍隊的戰斗力量不得已而為之的策略。同樣的,恐怖手段是那些弱小到不足以組建游擊隊伍的勢力最后的救命稻草。布特認為,只要世上繼續存在心懷不滿的集團,游擊戰和恐怖主義就會一直存在。

持久戰還是速戰速決

上個世紀,毛澤東、胡志明和卡斯特羅給游擊戰戴上了戰無不勝的光環,在各軍事強國的武器裝備越來越先進的情況下,為什么處于弱勢的一方采用傳統的游擊戰還有那么大的威力,這成了一個世界性的話題。胡志明將游擊戰比作老虎和大象之間的爭斗:“我們之間就像大象與老虎的關系。大象很強壯,但只限于在根據地附近,而我們可以后退。如果老虎一停下來,就馬上會被大象的利牙刺穿。然而老虎不會停下來,會從后面把大象追得流血過多,筋疲力盡地死去。”

但是更多的游擊戰失敗了,比如車臣反抗俄羅斯,以及達吉斯坦19世紀中葉和最近從俄羅斯分裂的行動都以失敗告終,革命偶像切·格瓦拉在玻利維亞的戰斗也以失敗收場。游擊戰并非總是能達到目標,恐怖分子也不總是獲得勝利。實際上,失敗的游擊戰比成功的案例要多得多。根據布特編制的數據,在1775年以來發生的443次武裝暴動中,武裝暴動者取勝的占已結束斗爭總數的25.2%,而當權者取勝的占其中的63.8%。在其余斗爭中,雙方旗鼓相當。

不過,1945年之后的游擊暴動比以往更加容易成功。從1775年至1945年,只有1/4的起義完成了自己的大部分或全部目標。但是自1945年以來,成功率增長到了40%。布特認為這是因為媒體在武裝沖突中起到了越來越重要的作用,如今,一場戰爭不但是在戰場上展開,還在電視和互聯網上進行。民主、教育、通信技術、大眾傳媒及國際性組織的發展提高了輿論的影響力,而這些因素又使得國家長期鎮壓武裝暴動,尤其是在境外開展鎮壓行動的意愿降低,增強了武裝暴動者即便在遭遇挫折之后的生存能力。除非是當權者能夠迅速而有效地把游擊暴動鎮壓下去,否則游擊戰士將會把最強大的軍隊拖向持久戰,比如伊拉克戰爭就打了10年之久。

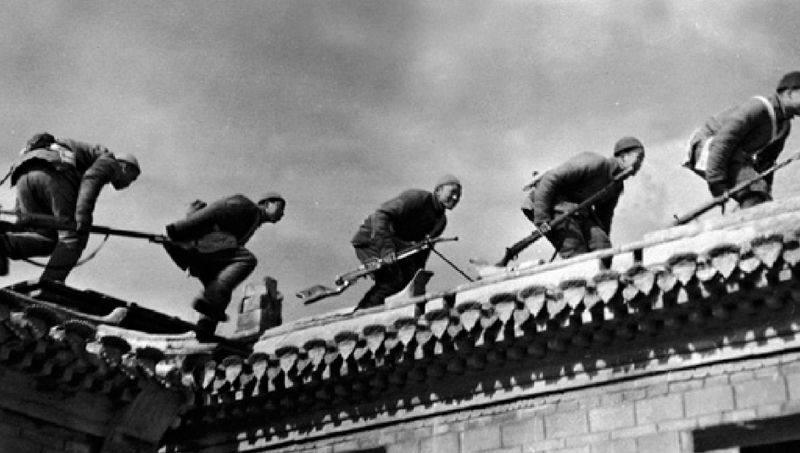

根據統計數字,自1945年之后,游擊戰平均持續9.7年—而在1945年之前它們一般只持續5.5年。在常規戰爭的史冊上不乏閃電作戰、成功擊敗游擊隊的范例,比如德國二戰初期占領西歐,以及以色列在“6日戰爭”中的勝利,但是相比之下,游擊戰都是長期的、緩慢的,因為—敵人很難發現他們。這也正是本書命名為《看不見的軍隊》的原因,這些人穿著平民的服裝,隱藏在偏遠地區,很難被根除。

打擊游擊戰若能“速戰速決”,很多時候有策略上的使用,比如 “擒賊先擒王”就是一招,美國和以色列就經常通過空襲對付基地組織和哈馬斯等組織,以試圖達到這一目標。“擒賊先擒王”這一策略并不新鮮,例如公元前139年,羅馬人就通過唆使一些西班牙反叛者殺害自己的領袖維里亞圖斯(Viriathus),從而撲滅了西班牙的反叛。

以暴制暴還是爭取民心

通過在本國實施暴行而擊敗游擊隊的例子之一是法國大革命時期的政府軍隊,在18世紀90年代,他們為鎮壓旺代地區的反叛對其實施了血洗。正如一位共和派將軍所寫:“沒有一名囚犯等著我宣判。我把他們全殺了。”但是法國人沒能在海地復制這種成功,雖然他們在那里采取了同樣野蠻的行徑,但卻未能平息由“黑人斯巴達克斯”杜桑·盧維杜爾領導的海地奴隸起義。

歷史上有很多殘酷的暴動,但是很難超越1791~1804年的海地獨立戰爭。這場戰爭開始于奴隸暴動,尋求自由的奴隸犯下了恐怖的罪行。為了鎮壓叛亂,法國軍隊也是毫不留情,其指揮官是小羅尚博伯爵—幫助美國贏得獨立戰爭勝利的羅尚博伯爵的兒子。為了鎮壓起義,法國軍隊從古巴進口攻擊性狼狗,培養它們把關在監獄里的黑人奴隸撕成碎片;黑人中有放火燒毀種植園的,被發現了就活活燒死;還有無助的黑人在臨時搭建的船艙里被用硫磺熏死。有人估計,海地獨立戰爭中,死亡人數包括20萬黑人奴隸和黑白混血奴隸,2.5萬白人殖民者和5萬法國士兵,1.5萬英國士兵。

布特認為以暴制暴很難成功,他極力鼓吹所謂“以民眾為中心”的方法,這就是戰后英國在應對馬來12年危機(二戰后馬來西亞發起獨立運動,英國與馬共游擊隊進行叢林戰爭,從1948年持續到1960年)時倡導的理論。美軍將領(如彼得雷烏斯將軍和斯坦利·麥克里斯特爾)則分別在伊拉克和阿富汗的局勢嚴重惡化之后重新發現了這一“法寶”。

在2007年至2008年的伊拉克戰爭中,戴維·彼得雷烏斯將軍通過派遣軍隊進駐城市、向遜尼派部落示好,展示了“以民眾為中心”策略可以多么成功。順便說一句,布特瘋狂地崇拜彼得雷烏斯(這位將軍后來因丑聞而辭職),將其作為美國人能夠打敗游擊隊的光輝榜樣。

布特說,要想戰勝暴動的游擊隊就要采取“以民眾為中心”的政策,所有的勝利都建立在收買民心的基礎上,而不是砍掉敵人的頭顱。不過讓我們再來看看另一場目前正在敘利亞上演的沖突,則有另一個結論。布特認為,縱觀歷史,游擊戰取得勝利的關鍵因素是獲得外國的資助、武器和庇護—再沒有比這個因素與勝利更緊密聯系的了。20世紀60年代越南打敗美國、20世紀80年代阿富汗圣戰者擊敗蘇聯入侵者都證明了這一點。目前,美國和其盟國為敘利亞反對派提供的支持有限,因為缺少強有力的支持,也解釋了為什么兩年之后,敘利亞反對派還沒有取得決定性的勝利。

布特“以民眾為中心”的結論并不新穎,早在1938年,中共領袖毛澤東就站在另一個角度說過:“游擊隊必須活動于人民之中,猶如魚游于水中一樣。”那部給起義理論做出開創性貢獻的著作《論游擊戰》就是他從中國內戰中收獲的經驗,毛澤東提出了先是“局部的游擊戰”,接著實施“運動戰”,最后發動“大起義” 的策略,在戰爭中他投入了三種力量:民兵、專職游擊隊和正規軍。這樣的戰術幾乎超出了布特的論述范圍,也就是他作品的局限性。而且正規軍與游擊戰的戰斗越來越受先進武器的影響,一旦暴動者掌握化學、生物及核武器或者是網絡武器,那將給一個無比強大的國家政府造成致命性的浩劫,那時候的游擊戰就更非一句簡單的“以民眾為中心”就能解決的了。