缺少鼓勵,說“不”太難

范子萌 應琛

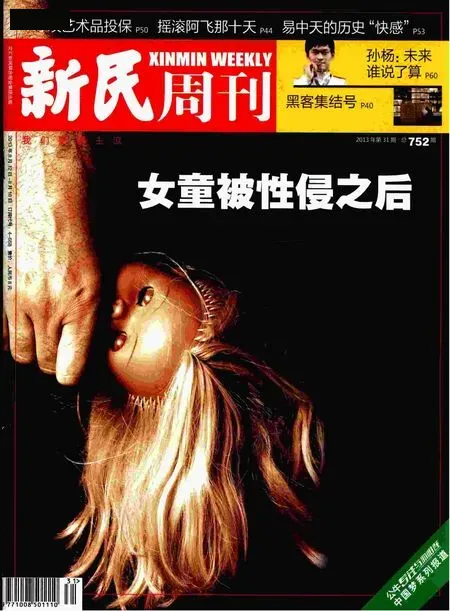

回顧近期曝光的兒童性侵案,不難發現存在這樣一些共性:原本為預防性侵害教育的主要陣地的學校,卻成為了很多性侵害事故的案發地點;而那些本應是師德楷模的老師,搖身一變成了實施侵害者,更有甚者,如海南萬寧“小學校長帶女生開房”事件,公職人員也牽涉其中。

一旦發生侵害案后,大多數孩子在威逼利誘下不敢出聲,以至于讓“禽獸”得以隱藏,甚至反復作案。

日趨發酵的校園性侵事件都在向社會傳遞著這樣一個訊息:反性侵,尤其是未成年人反性侵,不僅需要相關法律體系的健全完善,還需要來自于學校社會以及家庭和未成年人本身對正義力量的伸張。

“三難”助長性侵之勢

近來,長時間被忽視的性侵未成人事件以“井噴”勢態進入了公眾視野。與此同時,法院辦理此類案件總數也呈上升趨勢。但在法院內部人士看來,與發案數相比,走法律途徑維權的家庭還是少數。

究其原因,安徽鳳陽縣檢察院檢察長張平龍發文表示,首先是報案難。“中國人有句老話叫‘家丑不可外揚。這一觀念可謂是人們的普遍心理,在那些偏僻的農村更是如此。家長認為孩子被侵犯是‘丑事,到處張揚會有辱門楣。”

例如,在河南桐柏性侵案中,那些遭受56歲班主任侵犯的女童中,有的家長在自己作為其學生的時候就有過類似的遭遇,可是他們選擇了隱忍,于是同樣的不幸再次降臨到了自己下一代的身上。

除了這種根深蒂固思想的縱容,有的家長即使有追責的意識,往往也會采取“私了”的方式,只有通過“私了”無法解決時才會考慮到報案,走法律途徑。

另一方面,張平龍表示,很多時候家長也無從報案。“因為很多孩子由于性教育缺乏,對于性侵犯這個行為根本就不了解,不知道什么是‘猥褻和‘強奸,不明白侵害人行為對其自身的意義,沒有及時告知父母造成延誤。”

其次是立案難。張龍平進一步分析,對未成年人性侵的一個顯著特點是,犯案人數多,時間長。“萬寧案“涉及6名女生,安徽潛山校長在長達12年時間里曾侵犯9名女生……

之所以此類案件持續時間長,受害人眾多,主要是因為熟人作案,與受害人長期相處不易被發現。這種犯罪的隱秘性導致其能夠屢次長期進行,對偵查也造成困難。

據張平龍了解,公安機關在接到報案之后并非立即立案,而是預先審查涉案犯罪的基本事實,能夠證明所報案件涉嫌犯罪時才予以立案。

“但是這個標準并不適合性侵未成人類的案件,因為對于未成年人來說,在其遭到侵犯之后,并不懂得保存證據以及如何保存證據,更不知哪些屬于證據的范疇。如果等孩子或者家長自己提供證據,將會錯失懲罰犯罪的最好時機。”張平龍表示,這也就涉及到取證更難的問題,在長期犯案且發案后很久才會被發現,許多證據已經被破壞,比如留有體液的內衣被清洗等。

對此,張平龍的建議是,公安機關對于此類的案件應該立即進入偵查程序,并且加大打擊的力度,增加對未成年人性侵犯罪的成本,以此來遏制犯罪。

缺乏專門法律的保護

《未成年人保護法》是我國專門保護未成年人權利的法律。其中第63條規定:“學校、幼兒園、托兒所侵害未成年人合法權益的,由教育行政部門或者其他有關部門責令改正;情節嚴重的,對直接負責的主管人員和其他直接責任人員依法給予處分。”

專家認為,這個處罰力度太弱,違法成本不足以對侵犯未成年人權益的行為構成威懾,“之所以發生校園性侵,是老師道德失范,但是這個標準矮化了該行為,這更應是法律層面的問題。”

據了解,香港警方在辦理未成年人遭受性侵案件時,全程都堅守“保障未成人的最大利益”理念,堅持一次會談和保密原則,具體的辦案模式是多機構參與、設立專門的辦案程序、在家居環境下調查訪問、一站式的調查取證,這些做法無疑是值得我們借鑒和學習的。而臺灣的教師法通過校園性侵條款,規定“隱匿性侵者終身不可為師”。

“針對目前這種高發的未成年人性侵案件,我們該從立法層面進行規定,更好地保護其權益。”有法律界人士如是說。

此外,《刑法》作為最嚴厲的法,是權利的最后保護屏障。

根據我國《刑法》第237條規定,強制猥褻、侮辱婦女罪和猥褻兒童罪:以暴力、脅迫或者其他方法強制猥褻婦女或者侮辱婦女的,處五年以下有期徒刑或者拘役。聚眾或者在公共場所當眾犯前犯罪的,處五年以上有期徒刑。猥褻兒童的,依照前兩款的規定從重處罰。而犯強奸婦女罪的,處三年以上十年以下有期徒刑;情節特別嚴重的或者致人重傷、死亡的,處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。

其中條文注釋中說明,婦女、兒童,分別指十四周歲以上的女性和不滿十四周歲的兒童,也強調了奸淫幼女要從重處罰。

然而,在現行法律框架下,并未有針對男性“強奸”男性的司法定義。14-18周歲的男童也同樣被游離在法律的保護范圍之外。有關男童性權利的保護在法律上的空白讓一些施虐者鉆了空子,凸顯了司法的尷尬。

根據中國婦女聯合會和聯合國兒童基金會聯合發起的兒童暴力調查,調查涉及陜西、廣東、浙江、湖北、黑龍江、北京等6省市3577名在校青少年,數據明顯顯示,男童和女童遭受性騷擾的比例正在上升且非常接近。

再者,我國目前的《刑事訴訟法》尚未針對所有刑事犯罪建立普遍的精神損害賠償,在未成年人性侵案中,精神損害賠償也較難獲得,未成年人的心理傷害與陰影存留時間比較長。

今年5月,最高法院公布三起侵犯未成年人權益犯罪典型案例,其中鮑某某強奸、猥褻兒童已被執行死刑。

著名學者陳衛東曾評價道:“最高法發布典型案例是指導各級法院審判的一種方式,代表了最高法的觀點和立場,其評判對各級法院審理類似案件提供了參照標準。不過,不同案件有不同的特點,典型案例只對審理起指引作用,這與英美等國具有法律效力、能作為審判依據的‘判例不同。”畢竟,中國是大陸法系國家,判例只能作為參照,不能作為普遍的審判依據,還是要通過立法完善才行。

誰教孩子防范性侵犯?

數據顯示,全球范圍大概有20%—25%的孩子會受到性侵害,一些國家甚至高達35%。可見,未成年人的性侵問題,已然成為社會發展之路上的一顆毒瘤。

據專家介紹,無論是女童還是男童,未成年人一旦被實施了性侵犯,都可能出現情緒緊張、恐懼、對人失去基本信任、認為自己不潔、厭煩過去喜歡的活動等“后遺癥”,如果事后沒有獲得適當的關懷和引導,很可能影響他今后對異性的看法和他的性取向。

校園性侵事件的頻發,使得人們開始更加關注教育從業人員的素質與道德。

記者了解到,目前國家出臺“一票否決”的規定,將教師長期以來的“鐵飯碗”打破:規定5年對老師進行一次考核,考核不合格將失去教師資格。而在所有考核項目中,“師德”可以“一票否決”。

專家認為,這項舉措為保護學生、減少甚至杜絕教師中的禽獸筑起了一道“防火墻”。不過,也有人擔心,有關“一票否決”畢竟是機制內的,若是采用內部處理的方式,脫離以法律為準繩的原則,所謂的“一票否決”也只是紙上談兵而已。

在法律尚未完善的前提下,倘若要說有什么方法能盡快幫助孩子,那就是立即啟動兒童的性教育防范課程。

事實上,早在教育部2007年發布的《中小學公共安全教育指導綱要》中,就曾將“性侵害”和自然災害、校園暴力等一起列入中小學公共安全教育范疇,要求學校培養中小學生面臨突發事件自救自護的應變能力。

該綱要規定,初中生要學會應對敲詐、恐嚇、性侵害等突發事件的基本技能,防止性侵害的安全教育非常必要。

但現實中的問題在于,很多學校不僅性侵害教育一片空白,就連國家規定的性教育課程也沒有認真執行。對于性知識的回避與歪曲使得未成年人無法正確地對待性,因而在受到侵害時不知所措甚至選擇沉默。

《中國少年兒童反性侵六大要點》

2013年6月1日,由中國教育學會理事鹿永建起草,山東省中小學家長委員會項目組、北京愛加倍關愛家庭促進中心、近兩百所中小學部分教師和家長共同完成了《中國少年兒童反性侵六大要點》。

《要點》呼吁,有穩定道德能力的成年人、每個少年兒童都行動起來,不給任何施虐者機會。具體要求如下:

1.成人不把孩子交給不能確定完全可靠的人。

2.注意孩子異常舉動——可能是被性虐待或騷擾的信號。最好成人和自己孩子一起上下學,或送他們乘坐校車,按時去接。

3.采取措施避免女孩逛商場時被性侵害。美國一些媽媽給女孩束上短皮帶以防穿行商場時遭騷擾。

4.掌握男女交往禮儀,杜絕不合禮儀舉動。這包括身體被內衣和背心覆蓋的所有敏感部位不應被別人碰觸;如果發生,兒童須先向父母報告。

5.不讓青春期男孩照看小女孩。青春期男孩由于性饑渴可能引發性虐待。

6.成年人引導少年兒童謹慎交友:不隨他人進歌舞廳、游戲廳;不接受品行可疑少年或成人邀請;不獨自夜行游玩,不在同學和朋友家留宿;不與網友約會。