外國孩子沒那么好“混”

應琛

難道只有中國的學生學業壓力大?

美國著名漫畫作品《花生漫畫》里,史努比的主人查理·布朗一本正經地對小伙伴們說:“你知道嗎?我們讀一個好小學,是為了讀一個好中學,讀一個好中學是為了讀一個好大學,畢業之后找份好工作,這樣才能把我們的孩子送進一個好小學。”而日本動畫片《蠟筆小新》里,風度翩翩的好孩子風間,也是每天拎著補習袋轉戰在各科補習班之間的。

原來,蹺著二郎腿就能上好大學的故事,只是一個傳說。

高中生的屠宰場

Peter Jin的兒子Ryan今年14歲,是美國高中一年級的所謂“新鮮人”。在這所高中第一年以前的八年美國教育里,Ryan可以說是相當輕松。Ryan在學習成績保持全A的同時,鋼琴、大提琴、網球等課外活動也都有不錯的成績。

但自從去年9月進入新澤西中部某學區內一所公立高中后,Ryan的世界一夜間起了翻天覆地的變化:每天雷打不動6點起床,迅速洗漱和吃完早餐后,坐上校車趕到學校;學校每天8點半上課,從一堂課到另一堂課之間換教室5分鐘;14點半放學,每周的兩天要參加學校的社團活動;到家后,一般要做3個多小時的作業;接著匆匆吃完晚飯,又要去參加各種課外活動……

“兒子每天睡覺都要到23點之后了,有時甚至過了零點。”父親Peter告訴《新民周刊》,一周七天,除了正常的課業,Ryan幾乎每天都有事情要忙:學鋼琴、拉大提琴、當地青少年交響樂隊排練、辯論和金融不同的社團活動,周末還要去打網球,“相對初中,高中的作業量一下子多了很多。雖然才上高一,兒子已經在喊太忙了!”

美國高中畢業容易,大學的門向每一個學生敞開,生怕高中生畢業后不讀大學。但是美國好大學的門可不是對每一個學生敞開的。

“像我家附近就是名校普林斯頓大學,而我們這個地區成績比較好的孩子大都傾向于去常春藤的學校上學。”進了名校意味著能有較好的學術成績,能建立龐大的人際網絡,也大致能預見美好的人生道路,Peter深知,“想要進入這些精英大學,高中階段的辛苦是在所難免的。”

根據Peter的介紹,好大學錄取高中生,首先要看4種成績:高中每一年的平均成績,英文名叫GPA。“名牌大學錄取的85%的學生,他們的GPA在高中排名年級前10%。如果你能排到前5%,那就更好了。”Peter說,“接下來還要看你大學統考SAT1的成績和專科考試SAT2的成績,有點類似于國內的高考。SAT1一共考英文、數學和寫作三門,總分2400分。想考名牌大學,你的3門SAT1成績均分要達到750分或以上。”

除了以上兩項,還要看的就是AP或IB成績,它們是高中的大學預科課考試成績,它們對能否進入美國的名牌大學十分重要。美國名牌大學錄取時特別看重學生在高中時是否作了最艱苦的努力——具體地說,是否上了難度最大的課程。難度大的課程就是指AP和IB。

Peter告訴記者,其實在美國的高中也有類似國內的分班制度,考試成績優秀的學生會進入“榮譽班(honor class)”,“這種班級所學的課程比普通班課程深得多、廣得多,作業自然也多了很多。”

其次,名牌大學十分看重學生的課外活動。在大學申請表上都有一欄:高中期間參加過什么課外活動,參與了幾年,擔任過什么職務,得過什么獎勵或榮譽,獎勵或榮譽是地區級的、州級的、國家級的還是世界級的。

“我一個朋友的兒子之前考取了哈佛。在高中里,他是學校辯論隊的隊長,也曾經在拿過全國辯論比賽的前八名。這一點在他面試時就給了他較大的優勢。”Peter表示。

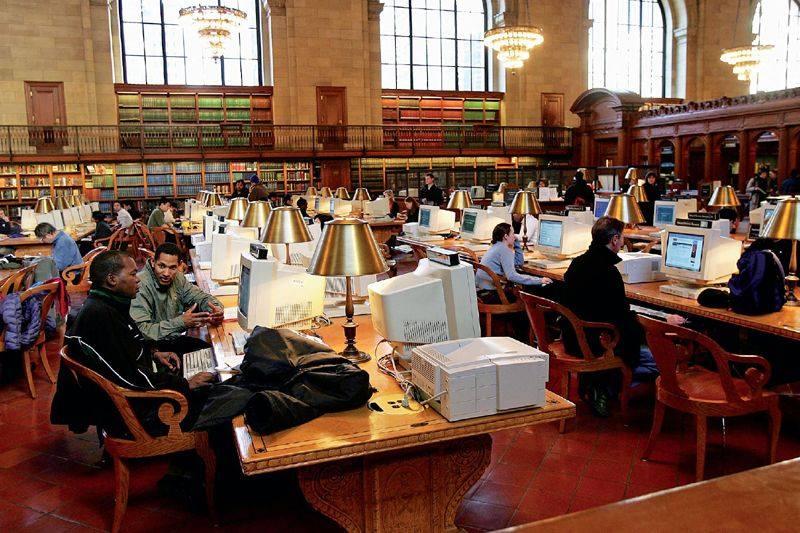

但Peter強調,要想進入好大學,最關鍵的一點就是要讓招生的老師感到你的獨特性。“美國人還很重視寫作,他們相信能從一個人的文章里看出他的獨特性,不僅要有好的文字功底,表達的觀點也要與眾不同。當然,要寫出好的文章,就得有很大的閱讀量。美國從小學開始就鼓勵小朋友閱讀。到了高中,更是有必讀書和選讀書。所以Ryan在課余之外,還有很大一部分時間用來讀這些書和寫作。”

前一陣子,Ryan和在中國的表弟討論到底哪里的小朋友讀書辛苦。“中國小朋友讀書是辛苦,但只要考試成績好就行了。而美國小朋友不僅要成績好,課外的要求同樣也很高,事實上更辛苦。”

“出于種族保護的政策以及保護女性的政策,對亞裔的孩子,尤其是對像Ryan這樣的‘小中男(從小在美國長大的華裔男孩)要被名校錄取會更困難一些。別的不說,在SAT1的成績上,從姓氏上判斷你是亞裔后,無形中就會提高一些分數要求,這是我們心知肚明的潛規則。”在中國長大的Peter說。

可以說,在美國要想成為一流大學的一員,學習成績是敲門磚,而課外的成就則是關鍵的競爭因素。

“美國是高中生的屠宰場!”家長論壇里,有人這樣形容。

“立身出世”的壓力

再來看鄰國日本。

在日語里,有一個常用的詞組,叫“立身出世”,意指年輕人要努力奮斗,成就一番事業,出人頭地。中學生們都懂得這一詞語的意思,并用它來維持、規范和激勵自己的學習。

日本是一個競爭激烈的社會,一切有價值的東西都必須在競爭中取得。日本又是一個重學歷的社會,要想“立身出世”,就必須進入一流大學;而要進入一流大學,就必須先進入名牌高中。

這樣,日本中學生從進入初中的那一天起,就加入了激烈的升學競爭,他們已經意識到,個人將來能否“立身出世”,取決于自己的中學成績。因此大多數中學生都拼命地學習,很多中學生都有記事本,上面記錄著每天的日程安排。

《當代日本中學生與教育》一書里就詳細描述了日本中學生的學習概況。書中提到,與世界上大多數國家相比,日本中學生人數非常龐大,初、高中學生總數超過1000萬。日本政府對中學生的期望非常具體。《學校教育法》規定,初中是在小學教育的基礎上,適應少年兒童的身心發展,以實施中等普通教育為目的,也就是對學生實施全面教育。

根據這一目的,初中生們要養成國家和社會所要求的素質,要為以后從事工作掌握必要的知識、技能基礎,要形成根據自己的個性選擇職業的能力和良好的勞動態度。

日本文部省為全國的初中和高中制定了統一的教學計劃。根據文部省的初中教學計劃,初中學生的課程分為三大類:各種學科、道德教育和特別活動。花費時間最多的是學習國語、社會、數學、理科、音樂、美術、保健、體育、技術、家政、道德和外語12門科目。

高中生的情形比初中生更復雜。高中是日本中學生人生的分流階段,約有39%的高中畢業生要上大學、專科學校接受高等教育,60%多的高中畢業生走向社會謀職。

NHK廣播文化研究所曾對“日本國民生活時間安排”進行調查。結果發現,很多中學生睡眠不足。清晨起床后,感覺睡眠充足的學生只占29.5%,一起床就覺得頭昏腦漲的學生占45.3%,臨近考試的中學生更是如此。由于睡眠不足,每三個學生中就有一個人感到“渾身乏力”、“疲憊不堪”。

一些中學生不得不借助營養補充劑,來幫助他們驅散疲憊,支持他們學習。還有一些學生為了多睡一會兒,常常沒有足夠的時間吃早飯,他們在乘車去學校的途中吃巧克力和營養補充劑代替早飯。因此,一些學生的營養攝取不平衡。

日本體育大學正木鍵雄教授曾表示,現在的中學生運動能力普遍比以往下降,反應能力也明顯不如從前,反應能力下降不僅僅表現在皮膚及面部耳、鼻、眼等器官上,關鍵是一些孩子的大腦反應變得遲鈍,精神萎靡不振。

因為課程太重,升學壓力很大,所以中學生是抑郁癥高發人群。

日本學者有田芳生指出,中學生們的體溫變化也出現異常。對兵庫縣古川市初中三年級某個班學生的調查表明,起床后體溫36度以下的學生占16.8%;上學后體溫37度以上的學生占21.8%,午飯前增加到45%;臨近放學時體溫37度以上的學生達56%。體溫36度以下的原因是休息不好,沒有上學的情緒。而37度以上的學生往往是稍微運動,體溫就迅速升高,體溫不易向體外擴散,體內體溫調解機能出了毛病,其原因是長期學習壓力沉重。

此外,學習負擔重還對日本中學生的身體發育產生了直接影響。目前,日本高中生視力差的約占48.1%,初中生約占33.1%,這種趨勢仍在進一步發展。各種癥狀也日益多起來,不少學生感到背力、腹力和下肢力量減弱,體態變形。

日本的普通中學均以知識為中心,以升學為目標。山形縣教育研究所調查發現,在472名初中生中,有相當一部分學生感到學習困難;在6500名高中生中,有27%的工科學生、47%的農科學生、21%的普通科學生完全聽不懂教師的講課。

在調查中,教師反映,實際上有半數左右的初高中生聽不懂數學。學生反映,造成他們學習困難的原因是學習量大,內容太難,教師輔導不當,以及自身努力不夠。教師則認為,學習內容過難,使學生失去學習的興趣,他們甚至對“活動”、“玩”也缺乏足夠的興趣。

“甜蜜”的負擔

事實上,不論是哪個國家的學生,實現目標的道路都是辛苦的。這一點對于上海市嘉定區迎園中學的校長祝郁來說,深有體會。

2011年9月底到11月底,祝郁入選“上海市普教系統名校長名師培養工程”,前往美國加州最好學區的幾所高中做“影子校長”。

祝郁發現,美國高中生并不像人們想象的那樣“只是玩”,他們同中國高中生一樣都很辛苦。

“要說負擔,如果單純考試的角度來說,美國孩子需要應付的內容比中國孩子多多了。”但很大的不同是,對于課程的內容,美國孩子有更多的選擇空間,他們能夠用自己喜歡的課程,同時他們更有職業規劃和人生規劃,“他們的辛苦是為自己的興趣,自己的理想,考大學也是自己想讀。而中國孩子辛苦好像是為考高分,考上大學,家長高興,學校光榮,自己將來有保障。至于將來考上大學學習的東西是否真的是自己感興趣的,想進行一番深入研究的,那反倒不重要了。”

祝郁說,在近兩個月的考察中,給她留下深刻印象的是在洛杉磯縣藝術高中期間的所見所聞。作為一所教育質量高,面對全縣各市招生的藝術特色學校,其錄取比例是10比1,而其95%的學生都能進入好的大學,其余5%則進入專業的藝術團體。

“上午是學術課程,下午是由知名藝術表演家指導的專業訓練。即便是這樣,學校對于學生的學術要求還絲毫不降低。可以說,那里的學生只有普通高中學生一半的時間來學習。”祝郁告訴記者,她曾訪問過一個當時剛剛升入高三的男孩。“他每天5點起床,6點出門,路上要花90分鐘到學校。早上要上五門AP課程:歷史、英語、西班牙語、數學和領導學;下午還要連上三節藝術課。睡覺時間在23點之后。”

當問及感到辛不辛苦,壓力大不大時,男孩的回答讓祝郁深有感觸:“他說在進入學校之前就知道這里是這樣的學習模式。因為入校不易,以及對藝術的熱愛,又能見到喜愛的藝術家,所以不覺得辛苦,反而更珍惜這樣的機會。不僅是他,我還問過好多個學生,讓我意外的是,他們的回答出奇地一致。”

祝郁還發現,美國家長的心態普遍更為平和。當被問及“怎樣的孩子才算成功”時,他們的回答基本都是“讓孩子做喜歡的事”。祝郁坦言,國內家長對這個問題的回答一般是“考上好大學”,“找到好工作”。

“逼著孩子去做不喜歡的事情才是真正的負擔。”祝郁認為,“減負”并不是不做作業或單純地減少作業,而是在現行教育體制下,盡可能讓孩子不失本性,不讓孩子因為某個功利的目的放棄自己的愛好。

在迎園中學,祝郁規定放學之后不允許出現整班上課的情況,而周五下午則是不上課,進行社團興趣小組活動的日子。“減負不應該是教育一個部門的事情。是學生、家長、學校乃至全社會范疇的事情。減負還需要一個漫長的過程。”