防空識別區,劃圈不是扮家家

姜浩峰

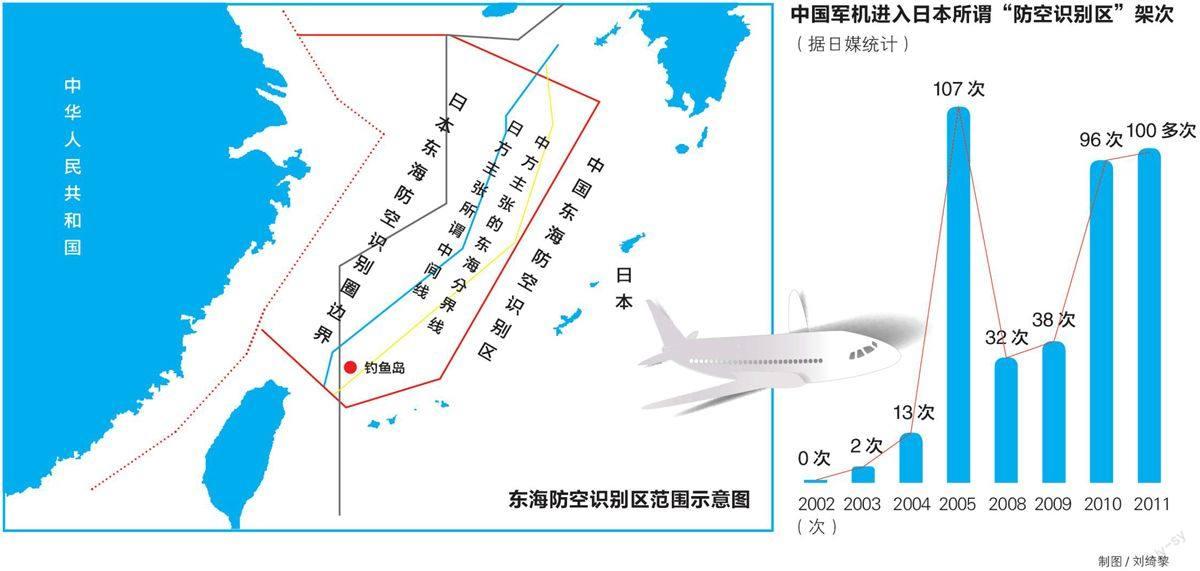

11月23日,中國政府宣布劃設東海防空識別區,自當日上午10時施行。而之前,11月16日,一架中國圖-154電子偵察機和一架俄羅斯圖-142反潛巡邏機進入日本所謂防空識別圈。在中國宣布東海防空識別區劃設后,解放軍一架圖-154電子偵察機和一架運-8電子偵察機再次進入該區域,這一次,中國軍方宣布,這是“首次巡航中國東海防空識別區”,其中圖-154飛近距離釣魚島40公里的空域;運-8飛臨日鹿兒島縣西方近海上空,在距離沖繩本島北約300公里處折返中國。

央視新聞評論稱,防空識別區不屬于國際法中的主權范疇,是與“領空”截然不同的兩個概念。現行的國際法體系中對防空識別區設置沒有任何強制性規定,美國的《海軍指揮員手冊》稱,國際法沒有任何條款禁止設置防空識別區。可國際法也沒有公認的防空識別區準則,防空識別區,是各個國家根據本國國內法設立的。

軍事專家尹卓認為,何時在何地劃定防空識別區,根據防御需要而定。可是,通過一國防空識別區的別國飛機,是否回答詢問,是否接受管理,是別國飛機自己的事情。畢竟,防空識別區不是領空。目前,中日兩國各自劃定的防空識別區高度重合,日本劃定的防空識別圈,更是從未獲得中俄認可。未來會有什么“好戲”上演呢?

日本想怎么劃就怎么劃

日本所稱的防空識別圈,國際上通稱防空識別區,英文全稱為“Air Defence Identification Zone”,簡稱ADIZ。根據《中國軍事百科全書》定義,ADIZ是指“對空中目標進行敵我識別,并測定其位置而劃定的防空區域”。

防空識別區的誕生,最早可追溯到1940年代。當時,德國的噴氣式戰機氣勢逼人。美國曾提出“沿海岸線建立對空監視網”的設想。然而,隨著戰局向盟國勝利方向發展,這一設想在戰時不了了之了。

二戰結束后,各主要空軍大量裝備高速噴氣式戰機,此舉對各國傳統防空體系構成巨大威脅——許多時候,岸基雷達發現敵機目標時,本國空軍已沒有時間起飛。為擴大預警距離,增加反應時間,1950年代,美國和加拿大率先在北冰洋上空劃定防空識別區,以嚴防蘇聯大型轟炸機掛載核武器從北冰洋上空偷襲,后來,北美防空識別區逐步擴大,目前美國的防空識別區在大西洋和太平洋方向,距離海岸線各有1000多公里!如今,已有包括美國、加拿大、澳大利亞、韓國、日本在內的20多個國家和地區劃定各自的防空識別區。

與美、加、澳不同的是,日本、韓國周邊的情況非常復雜,鄰國眾多。而日本單方面劃就的防空識別區,也隨著時間的推移,不斷變化。從《解放軍報》公布的一張日本防空識別區示意圖可以看出,目前,日本單方面在東海上空劃定的“防空識別圈”,離中國海岸線最近的地方,距離浙江省沿岸僅130公里左右,不但包括釣魚島,還跨越日本自己主張的東海中間線,將中國東海油氣田也劃到了圈內。換句話說,按照日本的邏輯,即使中國的飛機在本國沿海和專屬經濟區上空正常飛行,也會被定義為“闖入”了日本的防空識別圈。

從日本“防空識別圈”的劃定上分析,會發現一個有趣的現象。原來,日本的這個“圈”,猶如扮家家一樣,今天這么劃,明天那么劃。今天和你關系好,我這“圈”就縮小范圍;明天鬧點小脾氣,哼,我就劃到你家門口。比如1972年中日建交,田中政府為向中方示好,曾將位于東海附近的防空識別圈朝日本一側后退了十幾公里。而2010年6月,日本單方面將其西南部的與那國島上空 “防空識別圈”擴大至中國臺灣東海岸一側。當時此舉不但遭到了中國大陸的強烈反對,也遭到了中國臺灣相關人士的強烈抗議。

這個邏輯,就有點像從前住筒子樓的住戶,由于你家門前沒堆東西,我家的一個櫥一個簸箕就可以堆到你家門前,霸道者還會加一句:“相信能夠得到你家的理解。”當然,遇到不好對付的主,則要區別對待。日本在防空識別區問題上,也充分暴露了其狐假虎威的特性。在其一向宣稱擁有主權的北方四島,據《解放軍報》報道,雖然其西北側防空識別圈“‘過分到距俄羅斯海岸不足50公里”,卻“迫于蘇聯(后來是俄羅斯)的強大軍事威懾,從不敢覆蓋北方爭議島嶼”。同樣是爭議島嶼上空,圍繞韓國實際控制的獨島(日方稱竹島),日本與韓國也只是打“口水仗”。

當然,誰闖入日本劃定的“圈”內,麻煩還是有的。比如今年1月日本防衛大臣小野寺五典揚言對入“圈”的外國飛機實施曳光彈警告射擊。而實際上,日本確實這么做過。1987年12月9日,日本海上自衛隊F-4EL戰機,兩次對在沖繩附近入“圈”的蘇聯圖-16飛機發射多枚曳光彈,進行警告射擊。

中國為何要設防空識別區

11月23日,中國國防部根據中國政府關于劃設東海防空識別區的聲明,將東海防空識別區航空器識別規則進行了公告。公告稱,位于東海防空識別區飛行的航空器,必須向中華人民共和國外交部或民用航空局通報飛行計劃;必須開啟并保持雙向無線電通信聯系,及時準確回答東海防空識別區管理機構或其授權單位的識別詢問;位于東海防空識別區飛行的航空器,配有二次雷達應答機的應當全程開啟;必須按照有關國際公約規定,明晰標示國籍和登記識別標志;還應當服從東海防空識別區管理機構或其授權單位的指令。對不配合識別或者拒不服從指令的航空器,中國武裝力量將采取防御性緊急處置措施。

國防大學戰略部教授梁芳大校是中國設立航空識別區的強烈支持者。11月2日,梁芳就曾在媒體撰文稱:“日本單方面劃定的防空識別區,已成為非法侵占我國領土主權的‘空中堡壘,打破它是我維護釣魚島主權必須邁出的一大步。因此,應盡快建立我國的防空識別區,對侵入我防空識別區的日本戰機要給予警告、監視、驅離,如發現有敵意,我們完全有權將其擊落。”

空軍裝備專家宋心之則認為,中國設立防空識別區最大的好處是“鞭策”解放軍提升自身防空水平。宋心之說:“中國可以借此明確解放軍沿海沿岸的空軍、海軍的職責分工。以往,空軍和海軍對于如何起飛、如何啟動,各自劃分的范圍、怎樣的反應方式與速度都沒有非常明確。一旦劃出空軍航空兵部隊、海軍航空兵部隊,空軍的防空部隊、海軍的岸防部隊,其各自的職責范圍,可以防止扯皮以及誤判,警戒監控行動就會更為高效。”

軍事評論員馬鼎盛認為,日本挑釁中國,有戰略和戰術兩個層面的動作。在戰略上,用防空識別區之類題材,不斷壓迫中國的戰略空間。在戰術上,比如通過瀕海戰斗艦威脅到大陸的縱深。

對于11月16日中俄軍機同時進入日本防空識別圈,國防大學教授張召忠評論道:“你可以劃圈,我可以不承認。就像俄羅斯那樣,經常使用鐵拳,打破你這個‘圈。中、俄于16日同時派軍機進入‘圈內。我圖-154電子偵察機從東海方向突破,沒有進入日本領空,從濟州島以南到東海油氣田,在距離釣魚島150公里處折返,從示意圖上可以看到,中國這次打了一個漂亮的‘左勾拳;俄羅斯圖-142反潛巡邏機,從鄂霍次克海上空飛過,走北太平洋,接近沖繩折返。經常性有此類行動,也就打破了日本所謂的防空識別圈。”而11月16日我圖-154飛行的“左勾拳”航跡,與23日公布的東海防空識別區暗合。

然而,也必須認識到,防空識別區畢竟是20世紀50年代針對第二代戰機應時而生的產物。在中俄戰機同日飛進日本所謂航空識別圈后,11月21日,中國的“利劍”大型隱身無人作戰攻擊機進行了首次試飛。這是繼美國的X-47B、法國主導的“神經元”、英國的“雷神”之后,世界上第四款大型隱身無人攻擊機。隨著這些劃時代戰機今后的服役,基于20世紀中期第二代戰機的性能而生出的防空識別區概念,也必將走到終點。否則,難不成東京的防空識別區,要劃到中國大陸內地某軍用機場不成?

航空識別區反應程序

雖說防空識別區并未得到國際社會的普遍承認,但其在國際上也有大致相同的反應程序——

當發現可疑目標進入本國劃定的防空識別區,并經預警雷達識別后,防空指揮部會首先在G波段實施廣播警告,同時向上級指揮機關通報情況,相應提高防空系統警戒狀態,進而命令本國戰機前往監控。

判斷來者有無敵意時,西方國家通常遵循3項原則:其一,根據目標在區內停留時間的長短判斷。如果對方留空時間較短,且依照指示行動,可認為是“誤入”或“無害通過”,不必采取強硬措施。其二,如果目標停留時間過長,且不聽從警告,但速度沒有變化,也無意進入本國領空時,可采取戰機跟蹤伴飛的方式進行監視。若目標飛行時間較長,還可派多批次飛機,輪換持續監控,直到目標離開。其三,如果目標不聽從警告,航向直指該國領空,且從機型、飛行速度和姿態等判斷其有“明顯敵意”時,可在警告無效,并得到上級指示的情況下“動武”。