稻田里的餐桌計劃

穆莎熙

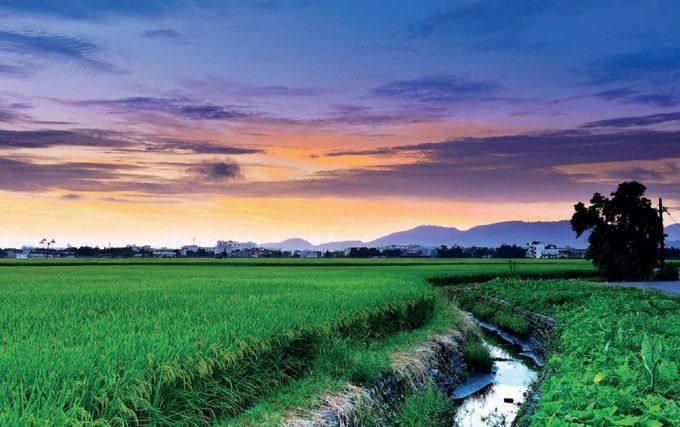

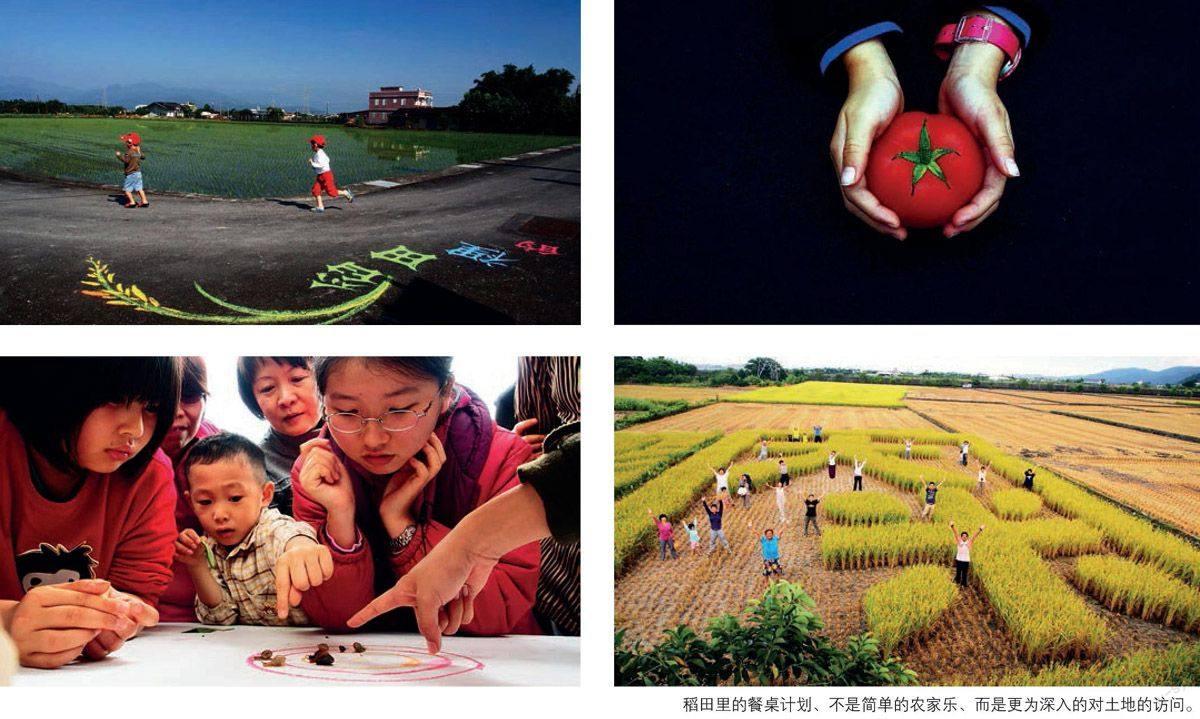

在圍繞四周齊肩的豆青圈里吃飯,腳下是被壓倒做自然堆肥的豆青稈;鐮刀霍霍在稻田里劃出一塊空地,不相識的彼此在滾滾稻浪間舉杯慶賀今日的成果;在眺望清晨朦朧山嵐的茶園擺起餐桌,每個人都有像采茶姑娘一般的綠手指;在魚塭旁的苗池里打開水龍頭,腳下烏龜游、嘴里吃著海鮮餐。

這是稻田里的餐桌計劃。幸福果食,一群在臺灣各農地擺餐桌的青年團隊,要用創意來喚醒現代人的土地意識。自去年8月起巡回臺灣各地,至今已舉辦超過50場的餐桌與農村體驗活動、2000人次以上參與行動,試圖翻轉農村價值,重新創造人與土地的連結。

整個餐桌計劃是以“腳踏土地吃在地”為號召,在亞洲群眾募資平臺flyingV上,以每人臺幣1,666元的價格販賣擺在臺灣各地農地里的餐桌。網絡平臺flyingV援引國外的群眾募資平臺,提供創業家與夢想家在平臺上營銷項目,上架的項目必須有確實的目標,不一定要有商品但一定要有回饋模式,以餐桌計劃為例,就是在農田里吃一餐。大眾可經由網絡認購來提供支持、表達對項目所倡議之理念的認同,等同于微型創投。

稻田里的餐桌計劃在flyingV提出的項目,是與在地行友善耕作的農民合作,以不打擾耕植為前提借用農地,并使用該地或在地符合相同理念的農產,創造結合在地風土與飲饌美學的餐點。在挹注款項后可以選擇該季任何場次的餐桌活動,而活動場地隨著一年下來的農村串連,也已經跳脫單純的稻田:百年手工的石砌田埂、返鄉青年的無毒蝦魚塭、結實累累的葡萄棚下等等,享受自然美景之余更讓參與的民眾見識到不同的農村面向。內容更是除了田里的餐桌以外,在茶鄉體驗采茶與制茶、葡萄園里舉辦蝸牛爬行大賽,甚至是藉由團隊藝術家的帶領參與即席藝術創作。以在地食材、價值體驗、創意能量三大主軸,試圖以情感體驗重新建立現代人與土地的關系。正如團隊在flyingV上的宣言——這是一出農村行動劇。

站在土地這一邊的人

但是,行動的動能所謂何來?在這出劇目當中,“消費者”是客體,卻也是主體。消費的是實質的東西,卻也承載更多人文意識的期待。是什么超越了距離,讓人不辭千里跑到當地人謙稱“什么都沒有的地方”。

“現代人距離土地有多遠?我給你舉個例子,我在我的故鄉宜蘭三星辦過一場餐桌,結果有一個來參加活動的女生指著旁邊的田跟我說,‘謝謝你們辦這個活動,讓我生平第一次見到長在土里的蔥。可是她指的是水稻!”稻田里的餐桌計劃創辦人幸福果食廖志汶說。

臺灣年輕人對土地的渴望,包裹在對社會集體價值觀的反思之下:什么是成功?賺大錢就是成功?但是這樣的成功又得犧牲什么?而幸福又是什么?擁有了成功卻犧牲了生活、這樣是否還能自認幸福?當有越來越多的年輕人選擇相信民眾幸福指數而不是經濟發展指數時,回歸土地——這種具有給予與獲得雙重面向的選擇,成為認同感的依歸。大環境的沮喪所掀起的土地回歸潮,或許可看做是當地人們對當今普世價值觀單一化、人際關系虛擬化等等的困境所投射出的情感依賴,對返璞歸真的一種浪漫想象。

可惜來時路早已荒煙漫草。“只要在臺灣的任何一個都會區向郊外開(車)10公里,你就一定會碰到田。”廖志汶這樣解讀,“現代人很想回去農村,卻不知道怎么回去,因為那個連結已經斷了。他不敢去農村、不知道向農夫搭話、不確定自己這樣做‘對不對。田就在里面,他們卻站在外面怕腳臟。”“而我們的活動就是藉由吃這件事來讓大家切入。在這個餐桌活動里,吃在地食材,而且是跟行友善耕作的農夫買,在實際生產這些作物的土地上吃,并讓這些農夫現身說法,走到餐桌旁跟我們的來賓互動,甚至是帶他們去摘采、去割稻打谷、去放魚苗,去認識真實長在土里的農作物。我們從產地到餐桌的距離是零。”

吃,只是一個借口。這個活動之所以在短短一年內爆發這樣的行動力,其實是它為人們畫出回到土地的路徑。很多時候你就是要回到農村去看、去認識,你才會看到生活在這塊土地上的人所真實面對的問題,但同時你才會真實地去感動,感動這其中的生命力,感動人與人之間、人與土地之間的連結,看見與現代都會生活截然不同的價值追求。“所以我主張人一生至少要認識100位農夫。”廖志汶說。

對“價值”的重新定義

不同價值的追求促使人們回到土地,而價值更藉由行動本身而得以重新定義。“你來農村,看到了漂亮的美景,為美景拍張照,然后就走了。你可以說美景是大家的可是田是我的啊,那我能不能跟你收費。既然沒有辦法跟你收入場費,那我可不可以用其他的方式創造價值,我在田里賣餐桌,我‘賣美景給你,還賣到農家作客的人情味給你。”廖志汶說道。

站在現實面,農村的凋零是這場行動的一切起因。在臺灣經濟起飛時被拋在腦后的農村,等到大家回過神來已然滿目瘡痍。傳統的農家希望子弟擺脫農業這條艱辛的路而將年輕人趕往都市,受到這種價值觀灌輸的年輕人無法正面肯定農業的價值,站在民生基礎的農業承受了平穩物價而凍漲菜價的重擔,卻得不到應有的重視以及積極的轉型政策,結果是無法因時提升的生活水平加速年輕人逃離農村,人口老化使得農民面對問題時只能殷殷期盼政府的垂憐,卻沒有新觀點能夠跳出來為其發聲。

“所以我們一餐賣1,666(元臺幣),在這里,農村美景是有價的、辛勤地耕植是有價的,不單有價,我們還要用高價來彰顯它的價值,一旦有人愿意花這個錢來,就代表這個價值是成立的。”另一位創辦人幸福果食簡家旗說。農村民生的結構崩壞是一個很錯綜復雜的問題,但從基本概念來看,如果大家都用青菜一把多少“價格”來看的話,那農村的“價值”豈不是無法翻身?“而我們要做的就是農村價值的提升。”廖志汶說。

而實際上參與的來賓驚訝地發現原來農村可以這樣玩時,農村的刻板印象也正在改變。價格是市場給的,價值卻可以自己創造,創造了更多元的價值,再反過頭來扭轉農村現有的困境,“我們要做的,就是鼓勵青年回鄉。”廖志汶說。

農村可以很好玩

“我們想營造一個集體氛圍,是農村是很好玩的,有很多可能的,絕對不是只能走苦情路線。”廖志汶接著說道。稻田里的餐桌計劃就是想運用創意來為農村尋找加值空間,營造一個青年人愿意回鄉的環境,畢竟青年回鄉才是讓農村得以存續的實質關鍵。而要吸引青年回鄉,需要的是足以支撐生活的收入與人際關系,更重要的是價值的認同,當我們拉扯于現實世界與自我實現時,是看見自己的真實價值,讓我們有足夠勇氣面對挑戰,也唯有價值可以真正轉化為實質的收入。“餐桌計劃只是一個實驗,讓大家來看看,農村還可以什么樣子的。重點是,你的價值是你自己給的,不要讓別人來定義你。”廖志汶說。

所以在稻田里的餐桌計劃之后,幸福果食團隊還要推出農村辦公室、產地回頭車以及大地藝術季。農村辦公室是運用農家閑置的老屋,整理過后租賃給個人或團體辦公或舉辦活動,相中各類議題在不同空間的發酵力度,如果可以將一些社群活動吸引到在地來舉辦,不單對人與活動本身有啟發意義,實際營收也可以創造在地產值,最重要的是可以以此為農村吸引人才并注入活力,“你能想象在田旁邊的古厝里辦TED演講嗎?”廖志汶說。

產地回頭車則進一步要將社群力量實體化。在連續舉辦三季的稻田里的餐桌計劃之后,幸福果食要將參與來賓變為團隊一員。團隊發起其他任何活動,事先詢問來賓是否愿意額外參與產地回頭車計劃,來賓承接一定額度的農產后,再由來賓自行尋找愿意認購的朋友,參與的活動結束后,也由來賓將農產品載回都市。這樣化整為零的概念,有效節省運輸成本,直接跟農夫買的價差也可以回饋給消費者,更以產地直送的概念與社群的力量,大大提升購買的意愿。

最后,大地藝術季要將計劃開始以來的所有力量凝聚,透過在各農村巡回舉辦藝術創作,真正掀起一般民眾對農村的關注。以“交互式”創作,邀請來參加的來賓在農地里與藝術家共同思考并動手,而創作素材亦要取之于土地用之于土地,甚至可以是農作,會生長、會改變,能在環境中隨著大地的循環而“生生不息”,不同狀態下生長出全然不同的象征意涵,就像是從土地里“種”出藝術品一般,真正建立人與土地的連結。

從產銷制度、人口結構、到農村價值的翻轉,這群人想做的事太多,究竟是什么能量在驅策著他們這樣往前沖?廖志汶沉吟了半晌,最終拋下一句:“我真正想做的就是挖掘臺灣新價值,而我相信這個契機就在土地上。”