既有路塹邊坡整治措施探討

周艷紅,徐晨鳴

(1.南京交通建設項目管理有限責任公司,江蘇 南京 210008;2.中交第二公路勘察設計研究院有限公司,湖北 武漢 430056)

0 引言

國民經濟的發展推進了大量公路、鐵路等基礎設施建設。特別是在丘陵和山區,工程活動中開挖和堆填的邊坡數量急劇增加,邊坡規模越來越大。邊坡的二次破壞,造成的影響和經濟損失是不可估量的。本文結合寧淮高速公路老山隧道出口邊坡的整治實例,簡要介紹邊坡整治綜合處治的設計、施工技術要點和實際應用效果。

1 工程地質概況

1.1 地形地貌

老山隧道場地地貌單元屬構造剝蝕低山區,山體走向南西—北東,西高東低。隧道路線通過地區地形起伏,坡度總體陡,最大坡度可達70°,局部呈現陡坎,地面最大高程約為380.3m,隧道進口地面高程115.07~116.06m,出口地面高程96.01~100.73m。

1.2 地層巖性

巖層為0.50~2.80m不等的碎石層,中密結構。其下為強風化灰巖,層厚0.50~2.50m不等,風化強烈,結構基本破壞,巖質變軟。其下為弱風化灰巖,裂隙發育一般,裂隙寬1~2mm,呈緊閉~微張狀,充填有鈣質物。出口部分位于第四系松散層。

1.3 地質構造

隧道區大地構造屬揚子準地臺下揚子臺褶帶南京坳陷,次構造單元為老山凸起,主要褶皺構造為鷹咀山倒轉復背斜,呈北東50°展布,軸面傾向北西,全長為15m,寬為1 500m。核部為震旦系燈影組下段,翼部地層為燈影組上段,北西翼傾向北西,傾向25°,南東翼倒轉向北西傾,傾角55°。除進口段為白堊系浦口組(K2p)泥巖外,隧道處地層主要為震旦系上統燈影組碳酸鹽巖,巖層走向與隧道走向呈斜交關系,夾角約50°~65°。

場區基巖普遍發育兩對平面呈“X”形節理。一對節理分別為北西西、北北西走向,另一對節理分別為北北西,北東走向。其中第一對節理相對發育,相互交切,共軛發育。兩組節理裂隙為2°∠85°和80°∠30°。節理間距一般為10~20cm,5~6條/m。

1.4 水文地質條件

含水層為夾有硅質巖和燧石條帶的白云巖、泥質白云巖和白云巖夾灰巖,褶皺、斷裂發育,屬裂隙巖溶含水層,富水性受巖性及構造條件控制。裂隙巖溶水富水性不均,水位季節變化大,裂隙巖溶含水層常被一些自然的地質界面分割成各自具有獨立補給、徑流和排泄的富水塊段。

2 既有邊坡病害成因分析

老山隧道出口邊坡坡高為14~27m,原設計坡率從下往上依次采用1∶0.75、1∶1、1∶1,并按9m分級,中間設置2m平臺。防護形式采用掛網植草防護。由于邊坡局部崩塌,施工完后又采用單錨桿加固。

2008年南京地區雨季降雨量大且集中,隧道出口山體坡度大、匯水區域大,地表徑流水流量大、流速急,造成表層覆土沖刷嚴重,局部土體掏空。從現場踏勘情況看,原有防護已被破壞,錨桿錨頭已外露,鐵絲掛網已生銹并有破損。

2.1 巖土體特征

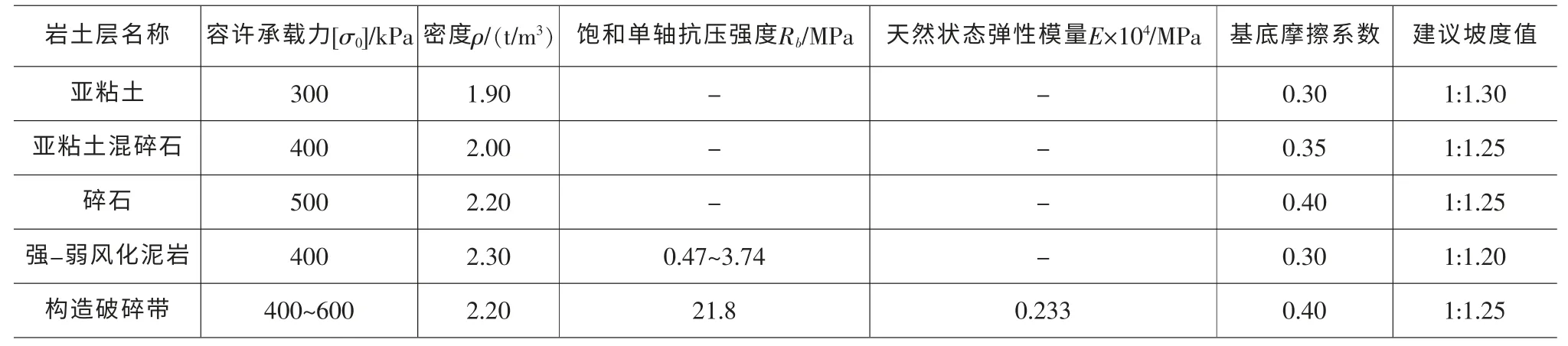

地質巖土參數表如表1所示。

表1 地質巖土參數表

表層土碎石由硅化、褐鐵礦化灰巖碎塊夾亞粘土組成,碎石褐鐵礦化較強,呈蜂窩狀,磨圓差含量70%,粒徑2~3cm不等,亞粘土呈褐色,硬塑狀;下伏強風化灰巖,灰-黃褐色,致密結構,塊狀構造,局部具褐鐵礦化呈蜂窩狀,裂隙不發育;弱風化灰巖,灰-淺紅色、致密結構,塊狀結構,巖芯完整局部硅化,裂隙不發育,可數裂隙被石英方解石細脈充填。

本區地質構造復雜,構造破碎帶和節理裂隙發育區,巖體破碎,巖石呈碎裂狀,松散結構。邊坡存在較軟弱的碎塊夾亞粘土的巖土體,在地表徑流作用下,造成淺層巖土體在重力作用下沿其下一定的軟弱面向下滑動。從現場邊坡破壞情況看,只有表層土體滑落,中風化的巖體并無破壞現象,此邊坡破壞為淺層破壞,如圖1所示。

圖1 邊坡破壞形式

2.2 排、防水計算

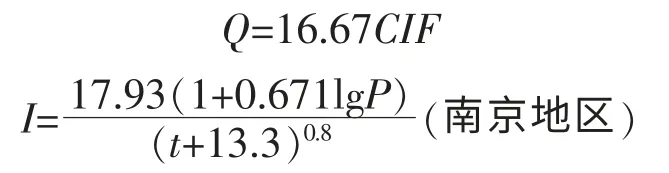

2008年7月南京地區12h降雨量為260mm和36h降雨量為452.7mm,屬于大暴雨。雨量集中,對地表沖刷較大。根據《公路排水設計規范》(JTJ 018—97)的排水計算公式,分別對5、10、15年降雨重現期徑流量計算(其中此路段截水溝匯水面積為0.26km2):

經計算,不同降雨重現期5、10、15年,得到徑流量分別為4.5m3/s、5.2m3/s、5.6m3/s。

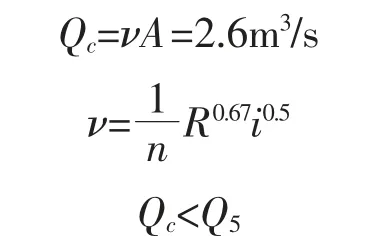

現有截水溝尺寸寬為0.8m,深為0.8m矩形漿砌片石,計算其容許流量最大為:

根據上述分析,實際坡面匯水流量比截水溝泄水流量大,因此截水溝泄水能力不夠,需增大截水溝尺寸或者在坡面另增設一道截水溝。經計算確定現有截水溝外側加高50cm,或在山坡中部增設一道50cm×50cm截水溝。

2.3 坡面防護抗沖刷能力

各種路基防護的容許流速均不同,一般無圬工類防護容許流速小于1.2m/s;圬工類防護容許流速一般在3~5m/s。從現場情況看,由于水流沖刷速度較大,原有防護已被破壞,錨桿錨頭已外露。說明現有防護形式抗沖刷能力不滿足要求。

2.4 穩定性評價

滑塌面呈上陡下緩,基本沿上覆蓋層與基巖的接觸帶有斷層帶發育。因此可以假定該邊坡的滑塌是由多個軟弱結構面控制的,滑塌面可以近似按折線進行穩定性分析和剩余下滑力計算。

3 整治措施

3.1 整治原則

整治原則主要包括:

a)充分結合已有地質勘察資料,根據邊坡巖性、地質構造、地下水的作用,確保高邊坡安全可靠,防護加固工程應做到一次根治、不留后患;

b)本著及早治理、主動防護的原則,避免因邊坡開挖后長期裸露在外、邊坡受雨水沖刷變形而造成施工安全事故和增加工程投資;

c)遵循環境保護和美觀實用相結合的原則,一般情況下采取邊坡植草皮、噴草子、三維土工網植草等形式進行坡面綠化防護,這在雨水充沛的地區非常適用,并可節省大量工程投資;

d)路塹邊坡整治應是一個長期的動態過程,邊坡的設計方案應根據邊坡施工時監測的變形情況及時進行動態修改,以保證萬無一失。

3.2 整治對策

據上述分析,造成邊坡土體變形的直接原因是截水溝泄水能力不足。遵循邊坡整治原則和景觀協調原則,邊坡整治首先從解決排水問題,再著手邊坡防護設計。

3.2.1 排水整治

截水溝襯砌損壞處,此次邊坡整治一同修復;由于受現有環境限制,截水溝只能在原有基礎上外側加高50cm擋住水外溢。同時在坡面最低點處開槽將坡面水引入截水溝中。

3.2.2 邊坡整治方案

該段邊坡破壞嚴重,表層浮土滑落面積大,目前已有錨桿防護。經現場勘察后,詳細分析了原因,并結合該段景觀對整治方案進行了認真論證。經論證認為:漿砌片石滿鋪防護、空心六角塊防護等方案雖然可徹底解決邊坡土體抗沖刷所造成的土體滑落問題,但圬工體積大、施工后不易綠化,與周圍景觀不協調,因此推薦采用支擋墻結合坡面綠化的整治方案。

3.3 整治效果

從2008年底施工完后至今,經歷了將近四年的時間,坡面整體防護效果很好,徹底解決了坡面穩定、沖刷以及截水溝泄水不足的問題;同時由于植被茂盛遮住了人工修復的痕跡。

4 結論

4.1 邊坡設計與整治中最基本最主要的工作是邊坡勘察,它將宏觀上、整體上掌握邊坡所在地段的地層巖性、坡體結構和構造格局;判斷邊坡是否可能發生整體失穩還是局部變形,以及變形類型、機制和規模大小。

4.2 既有邊坡整治原則主要搞清破壞邊坡失穩的成因以及邊坡匯水面積大小。

4.3 防排水是既有邊坡整治的重要組成部分。山區或丘陵地帶路塹邊坡設計要著重考慮地面排水系統包括坡頂截水溝、急流槽、平臺排水溝和路基邊溝協調統一。

4.4 既有邊坡整治防護設計要與既有邊坡周邊景觀協調一致,盡量減少人工痕跡。

[1]JTJ 018—97,公路排水設計規范[S].

[2]鄭穎人,陳祖煜,王恭先,凌天清.邊坡與滑坡工程整治[M].北京:人民交通出版社,2007.

[3]蔣鵬飛,李志勇,舒安平,歐陽心和.公路邊坡防護技術[M].北京:人民交通出版社,2011.

[4]李芙林,劉惠波.青海公路邊坡病害及治理[J].公路,2003,12(12):120-124.

[5]謝富民,張治平.英佛一級公路路塹高邊坡整治原則和方法[J].鐵路建筑,2004,(12):52-55.