綜合超前地質預報方法在長大風險隧道中的應用

王 勇,羅芳培

(1.中鐵二局股份有限公司,四川成都 610031;2.成都暢達通科技發展有限公司,四川成都 610041)

由于長大風險隧道地質條件的復雜性、多變性,在勘察階段要準確無誤地確定隧區地質巖體的狀態、特征,并準確預測隧道施工中可能引發的地質災害的位置、規模及性質是十分困難的。我國自20 世紀80年代以來,在隧道施工中陸續開展了超前地質預報工作,并逐步貫穿于隧道施工的全過程,取得了較好的效果[1]。

本文以成渝鐵路客運專線縉云山隧道為工程背景,介紹施工階段重視和加強超前地質預報,建立超前地質預報系統,最大限度地利用地質理論和先進的超前地質預報技術,預測預報掌子面前方的地質情況,對于安全施工、提高工效、縮短施工周期、避免事故損失具有重大意義。

1 工程概況

縉云山隧道是成渝客專中的一條長大風險隧道,位于重慶市境內壁山~九龍坡區段,起訖里程DK275+355~DK278+530,全長3175 m。隧區屬丘陵地貌,丘槽相間,地形波狀起伏,地面高程327~637 m,相對高差20~100 m,最大埋深約300 m。隧道地處剝蝕低山地貌,地形受構造控制。隧區位于新華夏系四川沉降帶川東褶皺帶中,隧區主體構造為溫塘峽背斜。隧區圍巖松軟,巖體破碎,節理、裂隙發育,以Ⅳ和Ⅴ級圍巖為主。隧道穿越煤系地層,為低瓦斯隧道,局部有瓦斯積聚的可能,安全風險大。

2 超前地質預報目的

施工階段的地質工作,即超前地質預測預報,是設計階段地質工作的繼續。因此,施工超前地質預報的目的,是進一步落實設計的地質情況,修正、完善設計的工程地質和水文地質資料,以保證實施的施工方案的正確性,防止施工坍方、瓦斯突出或突涌水等地質災害發生。

3 超前地質預報方案

鑒于縉云山隧道施工存在坍方、瓦斯突出等風險,一旦發生將產生災難性后果。因此,根據目前國內外的經驗,為確保縉云山隧道的施工安全,并較準確地預報前方不良地質情況,采用綜合超前地質預報方法比較科學。根據現場的實際情況,合理的采用多種預報手段,揚長避短,相互補充,相互驗證、多角度、多參數地對掌子面前方的地質情況進行預報。

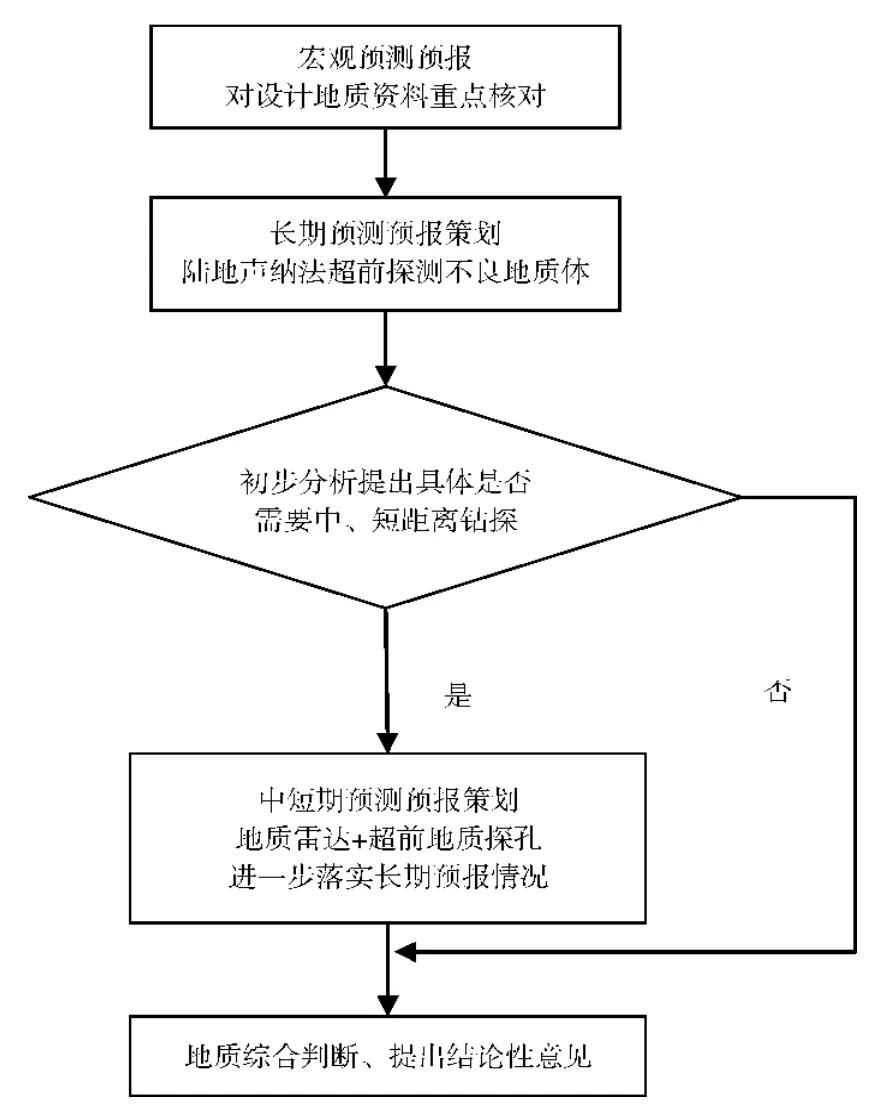

具體實施方法為:建立宏觀預報、長距離預報與中、短距離預報相結合、地質探測與物理探測相結合的多步預報預警機制,構成低瓦斯隧道施工的地質綜合預報系統,進行不良地質情況的超前預報。綜合超前地質預報的具體流程如圖1所示。

圖1 綜合超前地質預報流程

4 超前地質綜合預報“三階段”方案

4.1 宏觀預報

隧道所在區域的地質分析和宏觀預報是超前地質預報的基礎和前提,是隧道高水平不良的施工地質災害超前預報不可或缺的第一道工序。只有在地質分析和宏觀預報的指導下,才能更準確、更有效地實施下一步的洞體不良地質體地質超前預報、超前鉆探、判斷和臨近預警等后續預報工作[2]。因此,在進場施工前,指派地質人員對設計院提交的地質勘察資料進行復核,必要時輔以現場地面調繪,對隧道的地層分界線、對地層巖性、斷層產狀、斷層出露位置及規模、節理裂隙發育、隧道圍巖類別作進一步的落實,對可能涌水段等工程地質問題進行預測。

4.2 長距離預報

長距離預報是以宏觀預報為指導,以地質分析及長距離物理探測方法相結合為手段,預測掌子面前方100~150 m范圍內存在的巖層分界線、破碎帶和涌水突泥等不良地質體的發育位置及規模。

4.2.1 地質分析法

由于縉云山隧道的主體構造為溫塘峽背斜,根據斜井超前隧道正洞所揭示的地質情況,使用地質分析法可推斷隧道正洞的地質情況,并對預報段進行重點關注。

4.2.2 陸地聲納法

陸地聲納法是用錘激震源以及檢波器和儀器結合,可激發和接收從10~4000 Hz 的波,然后通過分窗口帶通濾波提取不同頻段的反射波,高頻段的反射波可反映薄層和大節理等和小溶洞,低頻段的反射波可反映較大的斷層、較厚的巖脈、巖層和大溶洞,通過不同頻段反射的圖像對比,可以分辨不同的不良地質體[3],每次預報需0.5 h。

4.3 中短距離預報

中短距離超前地質預報是在長距離超前地質預報的基礎上進行的,預報掌子面前方20~50 m 范圍內的不良地質情況,判斷圍巖類別等。所采用的預報方法有地質雷達法、超前鉆孔探測和加深炮孔探測。中、短距離預報是在長距離預報的基礎上進行的,所以預報的精度一般要超過長距離預報,特別是對不良地質性質的預報,對地質災害而言,相當于臨災預報。

4.3.1 地質雷達法

地質雷達能預報掌子面前方地層巖性的變化,對于斷裂帶特別是含水帶、破碎帶有較高的識別能力,但探測的距離較短,大約在20~30 m 之間,同時雷達記錄容易受到干擾[4]。主要考慮在接近陸地聲納法探測的異常段前方對其進行復查和確認,硬件采用拉脫維亞生產的Zond-12e 地質雷達儀,75M 偶極非屏蔽天線,軟件采用礦大GR 雷達處理分析系統,每次預報需20 min。

4.3.2 超前地質探孔(30 m,不取芯)

使用YGL-100A 型潛孔鉆機實施超前地質鉆孔探測,鉆進30 m 約需4 h。該鉆機可顯示和記錄鉆進過程中即時的鉆孔深度、鉆進速度、推進力、轉速、扭矩、進水量、進水壓力、打擊能以及變化曲線[1]。現場技術人員對鉆進過程進行全程監控,當上述參數有異常變化時,記錄下鉆孔深度,觀察鉆孔沖洗液顏色是否變化,沖洗液水量是否增加,判斷是否遇到瓦斯地帶、破碎帶或富水帶。在接長鉆桿的間隙由現場技術人員采取巖粉判定前方巖體的巖性。鉆進結束時對鉆孔涌水量和水壓進行測量,鉆進過程輔以拍照或攝像記錄。根據對鉆機記錄的數據和鉆進全程監控資料的綜合分析,得出前方圍巖的巖性和水文特征。

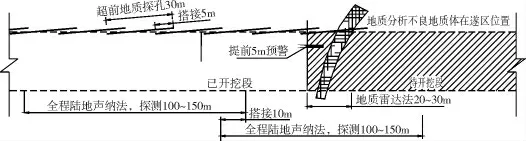

縉云山隧道DK275+510~DK277+405 段落范圍內,每個斷面布設3個108 探孔,DK275+405~DK278+490 段落范圍內,每個斷面布設1個108 探孔。探孔長度30 m 左右,相鄰探孔搭接長度5 m。隧道超前地質探孔布置示意圖如圖2 所示。

圖2 超前地質探孔布置示意

4.3.3 加深炮孔(5 m)

在每次開挖循環進行爆破鉆孔施工時,若遇到超前地質長探孔未發現的異常情況時,立即通過YT-28 風鉆或鑿巖臺車等將鉆孔加深作為超前短探孔。每斷面均勻選取3個孔,探孔深度加深至5 m,并與在掌子面已存在的長探孔位置相互錯開,通過對短探孔鉆進中鉆進速度、沖洗液的變化、巖粉性質、涌水量、水壓等數據進行分析,進一步探明掌子面前方的工程地質條件。

綜上所述,縉云山隧道的綜合超前地質預報方法如圖3所示。

圖3 綜合超前地質預報示意

5 結束語

(1)長大風險隧道地質情況復雜,必須將超前地質預報工作納入施工工序中,配備相關人員、設備,以保證工程快速、經濟、安全、順利進行,避免災害發生。

(2)詳細的勘察工作是建立宏觀預報的基礎,在充分研究勘察設計階段地質資料的基礎上,將各種方法與技術有機結合,合理確定超前地質預報的方法,建立超前地質預報系統。只有在宏觀預報的指導下,才能發揮各種地質超前預報方法的技術優勢,準確、有效地實施洞內不良地質體超前預報和施工地質災害監測,以及臨近預警等后續預報工作。

(3)因地制宜綜合應用各種超前地質預報方法,相互印證與補充。地質分析方法作為基本方法必須加強,各種物探技術作為快速“偵察”手段應大力發展[1],超前地質探孔法在地質復雜地段必須堅持應用,并納入施工組織設計。

[1]荊志東.特長隧道地質超前預報方法研究[J].鐵路勘察,2005(3)

[2]王光權.物探方法在圓梁山隧道超前地質預報中的應用[J].物探與化探,2005(4)

[3]鐘宏偉,趙凌.我國隧道工程超前預報技術現狀分析[J].人民長江,2004(9)

[4]代高飛,夏才初,毛海河.地質雷達在隧道超前預報中的應用[J].西部探礦工程,2004(9)