德州市節水灌溉態勢分析

郎新珠,商 濤,羅建剛

(德州市水利局蘆家河揚水站管理處,山東 德州 253000)

德州市位于山東省西北部,黃河下游北岸,是華東、華北重要的交通樞紐,總面積10 356 km2;全市耕地85.68萬hm2,墾殖率達67%;屬暖溫帶半濕潤季風氣候區,雨量適中,其水資源主要來源于黃河水。

德州市之所以能維持現在的生態環境及社會經濟的發展,一定程度上歸結于對耕地的有效灌溉和節水灌溉,既緩解了水資源壓力,又對保障糧食生產與安全有重要意義。本文對2002—2011年德州市耕地灌溉情況進行了分析,以期為其水資源可持續利用提供科學依據。

1 全市灌溉面積態勢分析

1.1 全市有效灌溉面積及節水灌溉面積動態變化

有效灌溉面積即具有一定的水源,地塊比較平整,灌溉工程或設備已經具備,在一般年景下半年能夠進行正常灌溉的耕地面積。

德州屬農業大市,其農業以灌溉為主。據水利部門統計資料顯示,2002—2011年德州市有效灌溉面積總體增加,由44.512萬hm2增至61.887萬hm2,但波動頻繁。而節水灌溉面積一直維持增長勢頭,從2002年末的6.068萬hm2到2011年末的18.758萬hm2,漲了3 倍,且主要在2008—2011年間增幅明顯。

1.2 節水灌溉面積占有效灌溉面積比例動態變化

節水灌溉面積的增加不一定能顯示出灌溉技術的發展和政府對農業灌溉的重視程度,因為有效灌溉面積也在發生變化,為此計算出了節水灌溉面積占有效灌溉面積的比例。2002—2011年該比例持續增長,在2002年末僅為13.63%,截至2011年末已增至30.31%,即平均每年增長1.668%。

2 各縣(市、區)灌溉面積態勢分析

在總體分析全市灌溉情況的基礎上,還需進一步選取幾個代表性城市,如德城區、寧津縣、禹城市等,就其灌溉情況進行分析。德城區是全市政治、經濟、文化、交通中心,是中國農業最發達地區之一,榮獲“中國人居環境獎”;寧津縣是典型的農業大縣,是魯北平原糧棉的主要產區,2009年被列為全國首批小型農田水利重點縣;禹城是魯西北地區的交通樞紐和重要的物資集散地,是全國黃淮平原農業開發先期試點市及示范市,工業發展迅速。

2.1 有效灌溉面積及節水灌溉面積動態變化

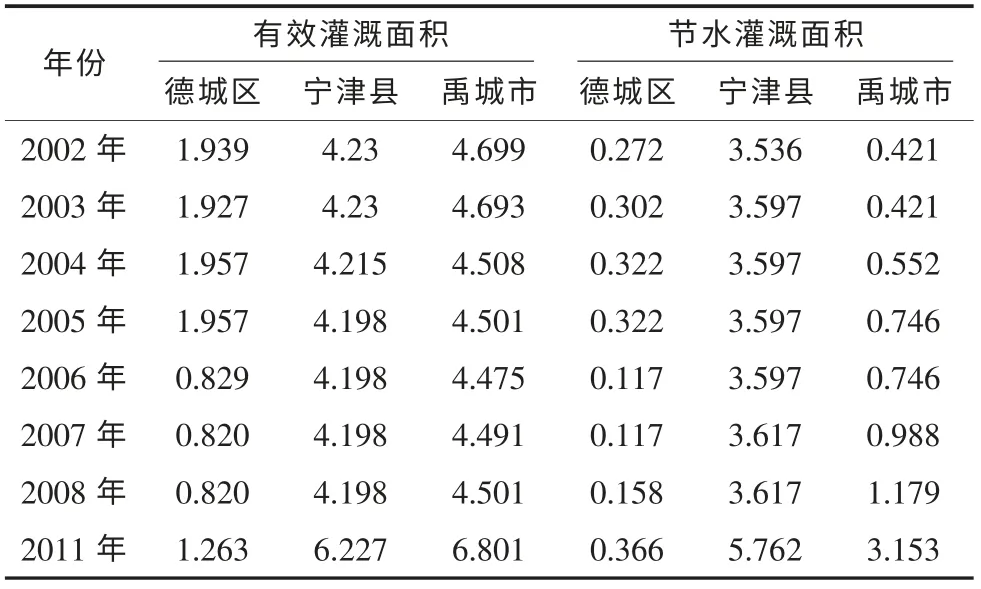

就地區而言,有效灌溉面積的增減存在著差異。德城區有效灌溉面積波動頻繁但總體減少,且在2005—2008年出現較大下調。寧津縣有效灌溉面積先減后增且總體增加,由4.23萬hm2增至6.227萬hm2,增幅為32.07%。禹城市有效灌溉面積變化趨勢與寧津縣類似,增幅為30.91%。詳見表1。

節水灌溉面積動態變化的地區差異更為明顯。如表1 所示,德城區節水灌溉面積先增后減再增且總體增加,由0.272萬hm2增至0.366萬hm2。寧津縣節水灌溉面積的變化趨勢與德州市情況相近,即一直保持增長勢頭且在2008—2011年間增勢明顯,總體增長了38.63%。而禹城市節水灌溉面積近似呈拋物線上升,且在2008—2011年間增勢明顯,總體增長了7.5 倍,可見其節水效果已大為改善,但由于其基數小,節水力度仍需大力加強。

表1 2002—2011年灌溉情況表 萬hm2

2.2 節水灌溉面積占有效灌溉面積比例動態變化

各地區節水灌溉面積占有效灌溉面積比例的變動與各自節水灌溉面積的變化趨勢類似。德城區先增后減再增且總體增加,由最初的14.03%增至28.98%,年均增加1.50%。寧津縣一直保持增長勢頭且在2008—2011年間增勢明顯,且該比例自2002年末的83.59%到2011年末的92.53%皆為全市最大。禹城市近似呈拋物線上升,且在2008—2011年間增勢明顯,其擬合曲線為y=0.0091x2-0.0373x+0.1324。

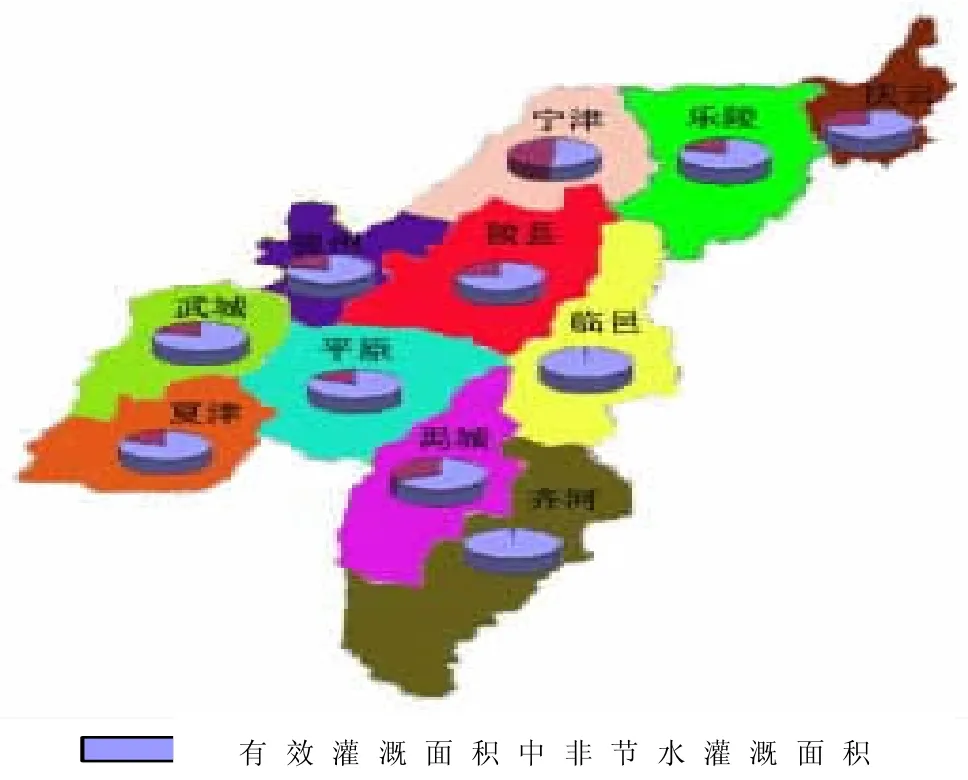

將德州市11個縣(市、區)節水灌溉面積占有效灌溉面積的比例作圖,可直觀反映出各縣(市、區)節水灌溉的推廣程度。2002年和2011年節水灌溉面積占有效灌溉面積的比例圖分別見圖1、圖2。

圖2 2011年節水灌溉面積占有效灌溉面積的比例

3 結 論

通過以上分析可知:2002—2011年德州市有效灌溉面積總體增加但波動頻繁;節水灌溉面積一直維持增長勢頭(漲了3 倍)且主要在2008—2011年間有較大增幅;后者占前者的比例逐年上升,年均增長1.668%;各縣(市、區)二者的變化差異性較明顯。近年來德州市的節水灌溉已取得了一定成果,但有些地區仍需加大推廣力度。

近年來,德州市節水工作思路不斷完善:以調整促節水,靠節水增效益;制定激勵政策促節水;依靠科技創新推動節水;基本實現糧田管灌噴灌化、果園微灌管灌化、渠道漿砌防滲化、農田灌溉科學化;完善服務,排解工程管護后顧之憂。這些措施極大地推進了德州市節水灌溉工作的實施,節水灌溉成效較顯著。目前,全市已設立多個國家級及省級節水示范縣。

總之,各級政府要加大對灌區工程管理、監控的力度,及時了解灌區工程的現狀,根據現狀存在的不同問題進行必要的改造、維修乃至新建。同時要大力推廣先進的節水灌溉技術,增加噴滴灌、微灌面積,做好地面渠道防滲,并且加強管理型節水,做到開源節流。

[1]錢蘊壁,等.節水農業新技術研究[M].鄭州:黃河水利出版社,2002.

[2]柳長順,杜麗娟,陳獻,等.近20年我國有效灌溉面積動態分析[J].資源科學,2006,28(2):8-12.

[3]郝仲勇,等.淺析農業節水發展方向[J].節水灌溉,2002(2):42-43.

[4]馬承新,劉繼永.節水灌溉的體制與機制[J].中國農村水利水電,2001(8):16-17.