淺談建筑地域性表達:獲獎方案《Weaving bamboo》的解讀

劉劍穎

(西南交通大學建筑學院,四川成都610031)

1 對現代主義的質疑

1.1 現代主義

自二十世紀中葉以來,全球性的現代主義建筑風潮的洗禮,世界各地的現代建筑從未有過地涌現,秉承著“功能主義”,也有人認為是“理性主義”的核心思想,大量的建筑以幾乎相同的元素出現在世界各地:平屋頂,光潔的白墻面,大小不一的玻璃窗等等,這樣的建筑形象一時間在許多國家出現,于是有人給它起了一個名稱叫“國際式”建筑。

現代主義建筑作為“居住的機器”很大程度上滿足了工業時代和戰后需要大量建筑批量生產的需求,其意義是深遠的。但是這種國際式建筑的全球彌漫,也同時在稀釋著各個地域的文化建筑元素,這是我們值得警醒的。

1.2 后現代主義

文丘里在《建筑的復雜性和矛盾性》中針鋒相對對現代主義只注重功能的現象進行了強烈的批判,并進而掀起一場后現代主義的風潮;但是后現代主義的建筑常常是只有表面,而沒有對建筑的當地文化性進行充分的挖掘和表達,因此后現代主義被很多學者稱之為是新的折衷主義和手法主義。

2 地域性建筑的地域性是地域性建筑所要考量的因素

建筑是一個地區的產物,世界上沒有抽象的建筑的,只有具體的地區的建筑。每個地區特有的基地環境、社會意識、文化特征、氣候特點都是不同的,而這些不同特定地區的建筑是應該能夠扎根于具體的環境因素之中的,所以這些自然條件、地形地貌,或者在大城市中的城市文脈應該成為影響建筑形式和風格的制約因素。

許多建筑學者提出了“地域建筑”的“地域性”觀點。作為地域性建筑應該有以下幾點的考量。

2.1 對基地周邊環境因素的考量

建筑的地域性從廣義上來講,它首先受到地理的氣候區域的影響。例如印度的建筑大師查爾斯-柯里亞[1],他的建筑作品和設計思路就十分重視印度本身的熱帶季風的地域特征,以及印度的人口高密度的環境。

2.2 對基地現狀的尊重

地域性建筑要十分尊重基地的原始風貌以及已有的現狀,最可能小的給基地帶來負面的沖擊,同時也要做到新建筑的地域性表達。同樣舉個查爾斯-柯里亞的例子,他所有作品中唯一只做了一個高層設計,位于孟買風景優美的山區,他之所以將新建筑以高層的形式出現,是為了保留周圍的一片傳統村莊。

2.3 對當地文化的地域性表達

建筑師能夠對當地地域文化的提取將它作為建筑的表現元素設計在建筑上,能夠給使用建筑的人透露這些文化信息。這些信息可以透過建筑空間形式、建筑游覽路徑、建筑材料和建筑形式等等來進行顯露。

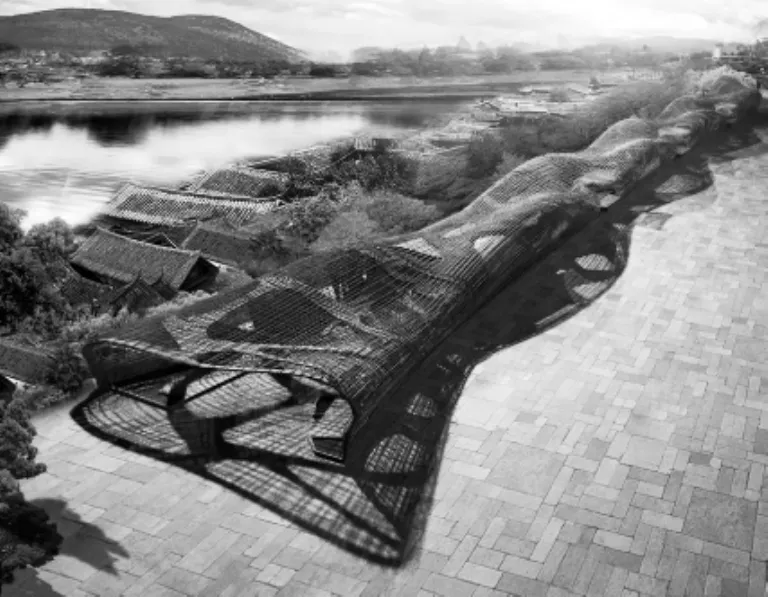

3 以都江堰民俗體驗館方案為例

3.1 基地區位及現狀(圖1、圖2)

圖1 基地區位

圖2 西街的現狀

方案的基地是在四川都江堰的“西街”。這個“西街”之前是唯一一條通向玉壘山的一條茶馬古道,也應該是如今唯一一條保存完整的茶馬古道了。西街周邊的建筑都是依附這條古道而自發建立起來的,周邊建筑的材料大多是木材和竹材。另外,在古代,這條西街剛好位于古城的城墻邊緣,十分有特點的是:在西街的左側有一條長約200 m的古城墻,這個城墻的歷史更加悠久,在基地進行調研的時候發現,很多周邊的小民居建筑都已經將城墻穿過室內變為住宅的一部分了。

如今的現狀是,玉壘山的入口已經被封住了。玉壘山被圍起來成為了玉壘山公園,西街已經逐漸衰敗,同時,由于城墻的阻隔,南側熱鬧的游人又無法進入西街,進一步導致西街的衰敗。

3.2 民俗的選擇——毛竹

任務書的要求是在這個西街片區設計一個3000 m2左右的民俗體驗館,必須能夠激活這個西街的片區。

通過查閱資料發現,四川是一個盛產毛竹的省份(圖3)。毛竹的生長十分有特點,該竹子前5年生長緩慢,但是從第六年雨季開始,會以每天1.8 m的速度向上急速上竄15天左右,就能增加27.4 m,是竹林中的生長冠軍,產量十分豐富。如果將毛竹作為民俗館的主要材料,并將“竹”作為民俗館主題,那么能夠較充分的體現出民俗館的地域性。

3.3 對毛竹的物理性質的評估

通過資料的數據搜集和一些簡單的實驗,得到竹子的抗拉強度和收縮率等材料屬性數據,結合現有資料的整合,得到了竹的一些屬性和特點:竹材重量輕,加工容易,強度也符合結構要求;竹材導熱不大,作為表皮有較好的隔熱作用;竹材的韌性好,能夠很好的塑形。竹材自身的色彩柔和淡雅,與西街現有建筑的色彩和氛圍相契合。

圖3 豐富的毛竹

3.4 四川的竹編和竹雕

在對竹材評估的同時,也調研了四川民俗的情況。發現在四川,竹編和竹雕十分盛行且有特色。都江堰的聚源竹雕被國家文化部命名為“中國民間文化藝術之鄉”;四川青神竹編為國家非物質文化遺產,多個產品被選定為2008年北京奧運會組委會推薦禮品;江安竹雕在1915年就在巴拿馬萬國博覽會獲得金獎;成都的三友竹編瓷胎工藝產品已經走向日本韓國以及歐美市場……從某種角度來說,一見到竹,人們的印象中就會出現“四川”這個詞。因此,對民俗館的地域性表達,用“竹”作為最關鍵的元素(圖4)。

圖4 竹材編織過程

3.5 選擇性的保留老城墻

確定了建筑材料,應著手解決“激活”這個目標。基地的古城墻在古代作為御敵之用,但如今已經完全沒有這種功效了,相反,由于這個城墻的阻隔,導致外部的游人無法進入西街,城墻又畢竟是這塊基地的文化產物,不可徹底將其拆除,因此,筆者的思路則是在城墻的三個部分進行打通,能夠允許行人通過這三個口進行交流,其他的部分進行保留。

如何在西街這個小尺度的片區建立一個3000 m2的民俗館?如何最大限度保留西街北側的原有建筑群?于是,筆者大膽的將民俗館依附整個古城墻,將民俗館設計為一個長約150 m,寬約8 m的一個線性空間。通過城墻打通的三個洞,將民俗館分為了四個部分:竹編主題館,休閑館,竹雕主題館,后勤工作人員部分。將古城墻“包裹”進民俗館,作為民俗展示的一部分。這樣最大限度保留了北側現有建筑群,保留了他們難得的有機自發的群組肌理。

3.6 將“竹編”與“竹雕”元素引入民俗館,同時考慮都江堰的治水文化

在解決了“激活”的問題后,又回到建筑的地域性表達上,除了材質,還能從其他方面進行表達么?西街所在的都江堰以水利工程聞名于世界,而其對水的治理更秉承“道法自然,天人合一”的道家思想,“榪槎截流術”就是都江堰流傳了幾千年的治水技術。“榪槎截流術”運用的兩種主要元素“榪槎”和“竹籠”對水的治理十分有效。因此,我將“竹 籠”元素,運用到了民俗館館體的設計上面。“竹籠”就是將河邊的大大小小的鵝卵石用竹籠捆綁在一起,然后堆積在榪槎前面。由于鵝卵石與鵝卵石之間留有縫隙,所以竹籠擋水卻不阻水,因此水遇到竹籠并不會造成太大的沖擊,水流就這樣溫和的被擋住了。

民俗館的整個館體由三層組成,最外層的表皮采用竹編的手法,用竹材制作,第二層為結構層,用木材作為結構層的盒子,將結構隱藏起來,整個結構盒子就像竹雕一樣,第三層則為玻璃層。館體的外殼整體就如同一個竹籠,編織的表皮和鏤空的結構層形成了許多縫隙,因此整個館就像一個半透明體,限制了大部分光線的進入,但是又不完全阻擋陽光,陽光和表皮的配合所造成的光影效果也給游人營造出一種驚喜的體驗。因為都江堰常年氣候宜人,不會有陽光的曝曬,也為這個概念提供了必要的條件。

4 結束語

都江堰民俗體驗館充分地考慮了基地的現有環境,盡可能地保留了值得保留的建筑群和古城墻,同時,對地域文化元素的提取,在建筑語言和形體上對四川的竹文化和水文化進行了地域性的表達(圖5)。

該方案在第十屆autodesk杯全國大學生優秀作業評比獲獎,同時在2012中國建筑藝術“青年設計師獎”中獲得銀獎。

圖5 方案最終效果圖

[1]http://jz·zhulong.com/jianzhushi.asp筑龍建筑師[OL]