用立體構成的方法敲開建筑設計的大門

易 彪,蔣 佐,李亞運,梁展藝,覃福兵

(湖南工業大學土木工程學院,湖南株洲412007)

建筑設計作為建筑學專業的核心課程,既包含了視覺造型藝術又包含了理性思維技術。其中構成系列課程尤其是立體構成訓練作為視覺造型藝術基礎訓練課程,一直是建筑設計基礎中培養低年級學生造型審美和設計能力以及理解空間、結構的重要手段,更是逐步進入建筑設計的重要認知環節。

但在現階段的立體構成學習中,理論的抽象化、缺乏基本的藝術思維方式等原因使得剛踏入校門的建筑學新生極易陷入概念的糾結,創作過程變得無序、混亂和偶然,進而作品缺乏一定的內涵與深度。更甚于立體構成模型訓練與建筑設計內容脫節,讓立體構成的存在顯得無力和多余。如何在設計訓練之初讓所謂的創作“感覺”變得可以“有根據”地分析體會,真正讓立體構成的創作與建筑設計環節掛鉤正是亟待解決的問題。

1 確立模型實驗

問題的關鍵是尋找立體構成設計與建筑空間設計之間的關系。以此為線索不妨從兩者之中分別選擇合理的元素進行組合創造模型,再通過演變使其轉化為建筑功能模型。隨著一定量的模型實例及其過程的展現即可以作為低年級建筑學同學理解立構、學習立構進而創作立構并運用于建筑設計中去的墊腳石。

1.1“量化感覺”——挑選實驗元素

立體構成通常是通過點、線、面、體來形成實體和空間,如同建筑設計一樣也需要考慮合理的受力形式但不涉及具體的功能,因此點、線、面,體自然成為絕佳的實驗元素。其中,點元素在實際建筑設計中運用較少,故暫不列作討論范疇。

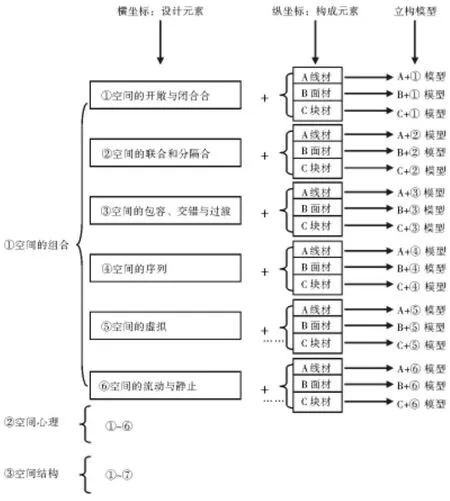

而建筑設計系列課程建立在不同建筑類型的方案設計過程上來培養學生的設計能力。不同性質和類型的建筑,其功能要求大相徑庭,加上環境、結構、技術、流線、形象、經濟、文化和使用者等因素分析,將引入過多變量,縮小研究的適用范圍。因此,擬將建筑空間去功能化,僅從設計過程中的共性點來考察,能更有效地將研究結果應用到不同的設計中去。如:(1)空間組合方式(①空間的開敞與閉合,②空間的聯合和分隔,③空間的包容、交錯與過渡,④空間的序列,⑤空間的虛擬,⑥空間的流動與靜止);(2)空間心理(①感性與理性,②嚴肅莊嚴和親和輕快,③活潑與靜謐,④矛盾與和諧,⑤積極和消極,⑥私密與開放);(3)空間結構(①桁架結構,②鋼架,③拱式,④薄壁,⑤平板網架,⑥網殼,⑦懸索)等。

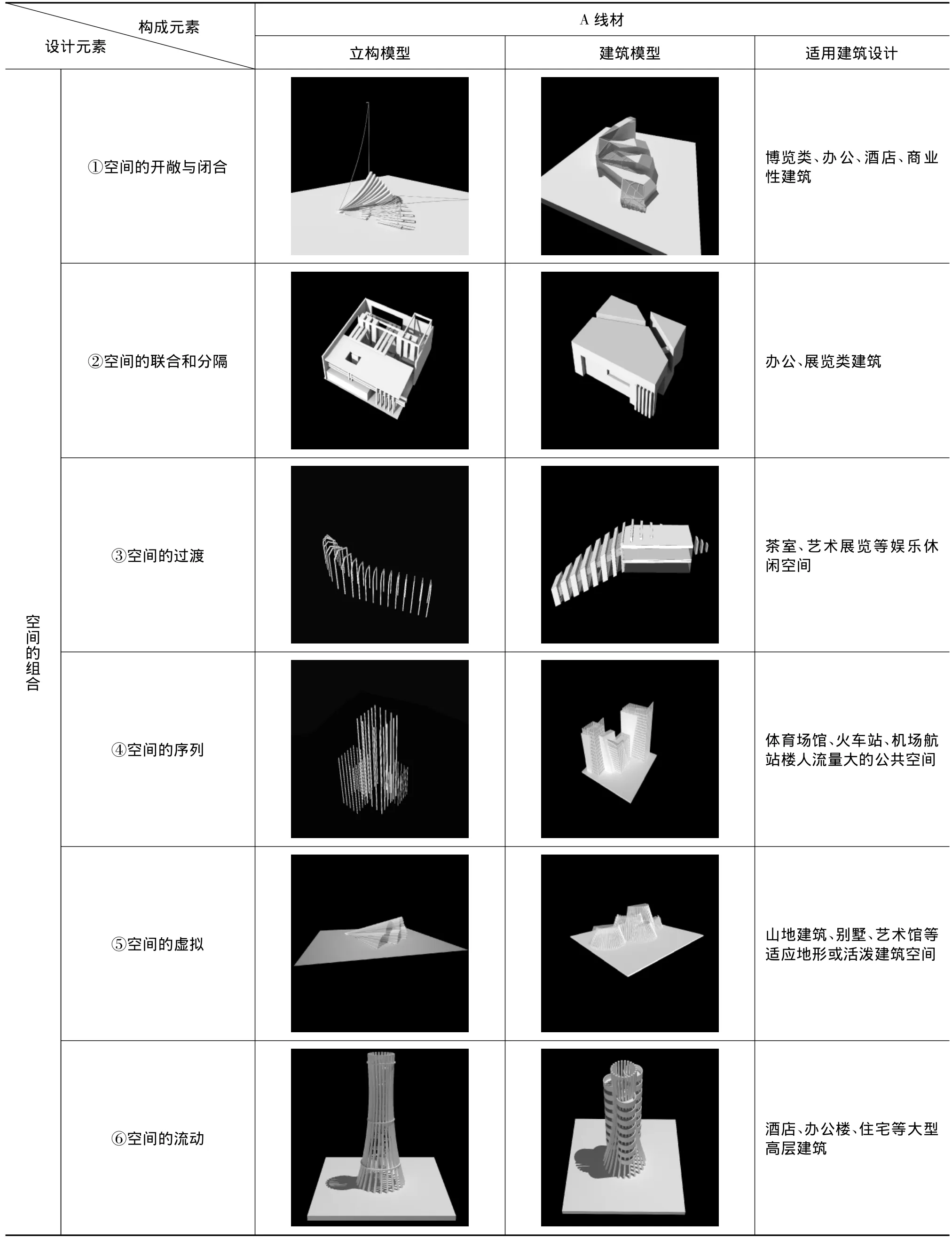

1.2“量化聯系”——坐標組合、建模

構成與設計的共性元素即是它們之間的聯系,我們通過模型將它們量化。下表即將立體構成元素作為橫坐標,設計元素作為縱坐標進行組合,可產生一系列初步模型(圖1)。

圖1 坐標組合建模示意

1.3 模型轉換——從立構設計到建筑設計

在圖1示意方法立體模型建立起來的基礎上運用構成設計手法,利用功能設計的不同,考慮典型環節——空間組合和心理、結構技術、流線組織、空間形式,且均與造型效果聯系起來,思考設計的目的和本質,立構模型便可以演變成可行的建筑設計模型。

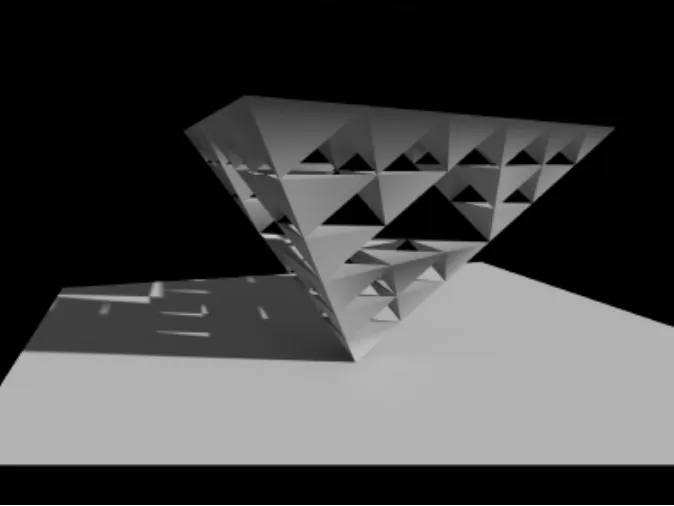

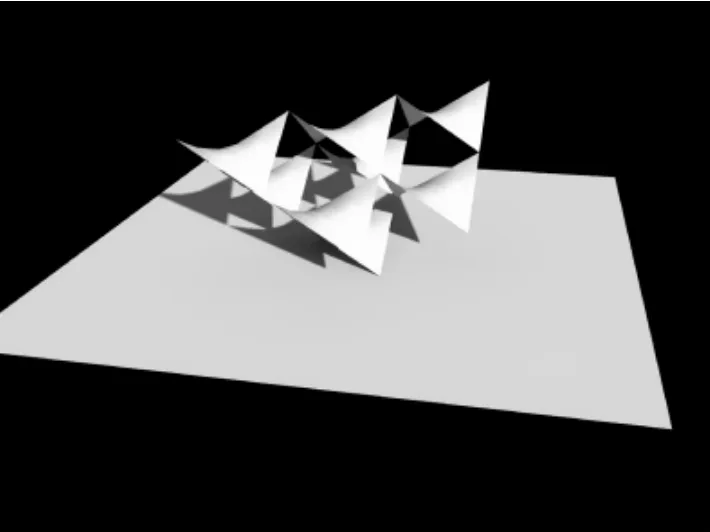

圖2是一個典型的構成模型,是由設計手法中的空間元素“虛擬空間”與構成元素“塊材”結合創作的模型,在模型梳理時我們稱之為(C+⑤)模型。以此為出發點,根據實驗體系的變化,形成了具有空間設計效果(圖4)。通過對造型和力學的考慮,綜合了圖2的倒立椎體元素的提取,讓單位椎體的部分形體隱藏,但是我們仍可以通過部分形體找出倒椎體的意向(圖3為轉換思路)。圖4的空間適合于商業、辦公,博物館建筑。

圖2 虛擬空間的塊材構成(C+⑤)模型

圖3 (C+⑤)模型轉換模型

圖4 (C+⑤)模型形成建筑模型

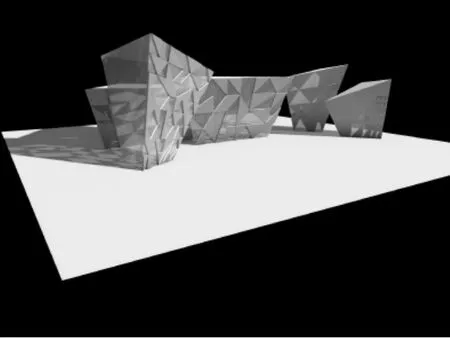

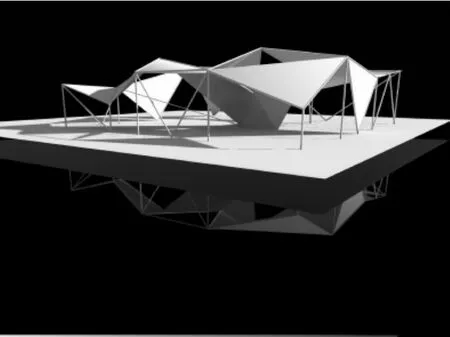

圖5構成模型——根據實驗的設計思路,在模型梳理時我們稱之為(B+⑤)模型和圖6的建筑設計模型也是一組轉換模型。構成的模型是由簡單曲面重復而成,它符合簡單,象征的構成意象,但離建筑空間設計的要求還有所距離。經過元素的提取和面的位置、方向、大小等視覺要素變化后,考慮面材作為屋頂設計的合理性,便轉換為圖6的自由活潑空間。這種空間也具有一定的開敞性適合作為展覽、娛樂、休閑空間設計用,也可以作為景觀建筑存在。

圖5 虛擬空間的面材構成(B+⑤)模型

圖6 (B+⑤)模型形成建筑模型

1.4 建立模型庫

我們根據設計元素的不同,分別按照三個階段立體構成、轉換模型、建筑空間,用電腦三維軟件進行模型制作。為了減少影響模型的對比因素,模型采用統一尺度,統一色彩。我們在模型的制作過程中,為了考慮合理的空間受力形式及空間感受,并沒有機械地依據構成元素來分劃模型的類型,也使得立體構成向建筑空間轉換過程不那么僵硬,形成了更加合理的順暢的演變過程,讓人一目了然由于模型數量較大,表1以“空間的組合”與“線材”組合為例闡述。

2 實驗結論

實驗的最終目的是將低年級的構成學習與高年級的建筑設計相結合,用構成來輔助建筑設計,用建筑設計來理解構成。模型庫的建立是實驗結果中重要的一環,是連接構成設計和建筑設計的橋梁。鑒于電腦三維軟件相對手工制作模型具有易更改、易表現、渲染效果好等優點,所以實驗模型庫大量采用電腦軟件繪制。實驗模型庫從設計到結果表現出以下特點:

(1)實驗體系的合理性(元素挑選,建立坐標,創造模型)能說明立構到設計的過程。實驗通過對構成元素的挑選,確立了點、線、面的橫向元素,再根據縱向空間特點的不同建立起坐標體系。結合不同類型功能要求形成具有特定意義的空間,展現實驗中探索從立構到設計的過程;

(2)實驗體現從立構到設計的過程,也最終通過圖片和模型的方式展現出來,通過這樣的方式幫助低年級同學理解立體構成,使用模型手段一目了然;

(3)實驗模型庫的建立可以縮短高年級建筑學學生進行建筑設計的構思過程,模型庫中的建筑模型可以直接作為建筑設計環節的備選方案,編纂階段更融入了功能用途的分類可以作為現實方案的參考,直接、快速,這也進一步體現了從低年級開始進行構成設計般“原始積累”的重要性;

(4)模型庫的可擴展性強。不同設計者創思不同,這也體現了從立構到設計的主觀能動性,實驗元素可以增加,模型庫數量也可增加,實驗的可擴展性強。

表1 利用元素組合形成的模型庫

3 結束語

縱觀實驗,結果的運用將是一個長期的過程,現階段還有一些不足:首先模型數量仍然有限,需要不斷變換設計者以帶來視角的不同,不斷擴充模型庫的容量,實驗應該是一個長期有序的過程。再者在實際的空間設計當中,我們會要考慮空間的周邊環境,如何使得空間和環境有機的結合使模型的取用還需要進一步結合設計任務書的要求,這也給模型的建立要素提出了更高的可變性要求。

在未來的學習過程中,我們希望能夠很好的利用這種方式,把空間設計做成更加富有生氣,讓剛接構成設計的同學能夠直觀地了解立體構成到建筑空間設計的演變過程,也希望踏入設計大門的學生通過模型庫輔助構思的作用能夠結合不同建筑的實際項目要求,設計出合理的建筑空間。

本實驗是在申玲老師指導和幫助下完成的,在此表示感謝。

[1]田學哲,郭遜.建筑初步[M].北京:中國建筑工業出版社,2010

[2]彭一剛.建筑空間組合設計原理[M].北京:中國建筑工業出版社,2008

[3]陳靜勇.“建筑構成基礎”引導設計啟蒙的教學探討[J].建筑學報,2000(6):39-44

[4]楊雪蕾,李佳藝,丁錫乾.當代西方建筑創作的構成解讀[J].吉林建筑工程學院學報,2007(6):53-56

[5]賀平.構成基礎教學的設計與創新研究[J].美術大觀,2010(3):148-149