近距離交叉盾構隧道力學行為研究

郭 俊

(中鐵二院工程集團有限責任公司地下鐵道設計研究院,四川成都610031)

為實現成都地鐵2號線與成灌快鐵在犀浦站的換乘功能要求,成都地鐵2號線二期工程(西延伸線)左、右線盾構隧道在西區站~外語學校站區間近距離交叉換邊,交叉范圍內兩隧道夾土體厚度最小僅4.1 m。在如此近距離交叉情況下,后建隧道在先建隧道擾動過的地層中施工,勢必會對先建隧道及夾土體產生影響,同時也會造成周邊地層二次變形。

本文采用數值計算方法,結合現場施工時的實測數據對比分析,研究了砂卵石地層中近距離交叉隧道施工時隧道結構內力、地層沉降的變化,以及后建隧道動態開挖對先建隧道變形的影響,可為今后類似工程的設計施工提供參考。

1 工程背景

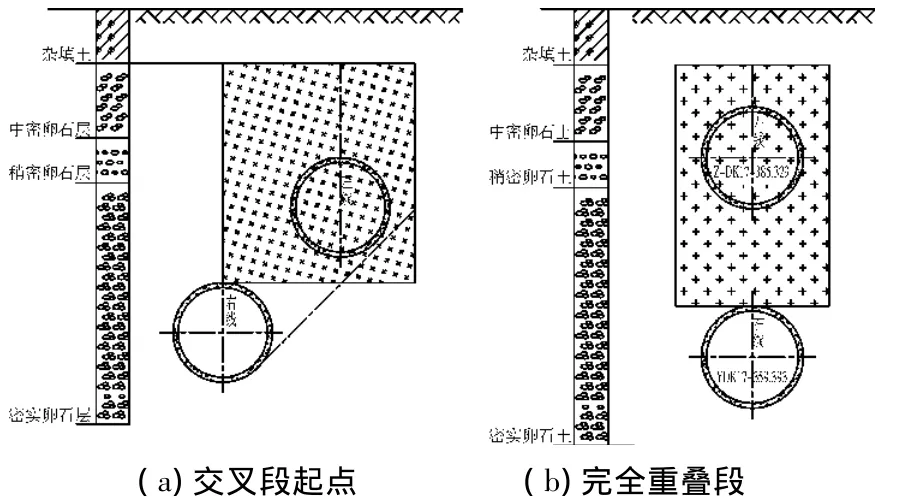

成都地鐵2號線二期工程(西延伸線)西區站~外語學校站區間左、右線盾構隧道在里程YDK17+229.4~YDK17+489.4及ZDK17+255.3~ZDK17+487.5范圍內交叉換邊,其中在里程YDK17+359.4處左右線隧道完全重疊。隧道交叉段空間關系如圖1、圖2所示。交叉段左線在上,右線在下,兩隧道夾土體厚度為4.1~5.7 m。交叉段左線隧道位于稍密~中密卵石土內,右線隧道位于密實卵石土層內,交叉段起點處上洞埋深8.9 m(1.48D,D為隧道外徑),完全重疊段上洞埋深5.74 m(0.96D)。盾構隧道管片外徑6.0 m,襯砌厚0.3 m,環寬1.5 m,采用C50混凝土預制而成。

圖1 交叉段隧道總平面

2 計算模型

圖2 交叉段隧道位置關系

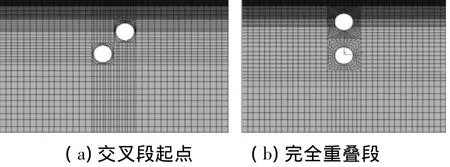

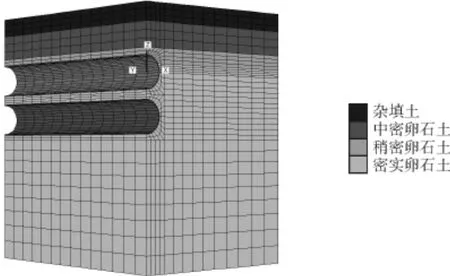

計算采用有限差分軟件FLAC3D進行,地層采用基于Mohr-Coulomb準則的理想彈塑性模型,考慮到彈塑性分析不能模擬真實的時間效應,假定土體開挖后襯砌被立即發揮作用,地層加固效果通過提高地層物理力學參數的方式模擬[1]。計算模型見圖3、圖4,為了更直觀,三維模型只繪出了一半。計算中采用的相關地層材料參數根據地質詳勘資料[2]和相關規范取值,具體見表1。

圖3 二維計算模型

圖4 三維計算模型

表1 材料物理力學參數指標

根據已有研究成果和工程實際施工,開挖時采用“先下后上”的順序進行[3]~[7]。計算初始地應力后即依次開挖下洞和上洞;每步開挖3 m并立即施作襯砌和壁后注漿,單洞開挖完成需要14步,下洞開挖完成后按相同方法開挖上洞,整個計算過程共28個開挖步。為便于下文分析,從28個開挖步中選取4個工況:工況1時下洞開挖完成重疊段長的1/2,工況2時下洞貫通,工況3時上洞開挖完成重疊段長1/2,工況4時上洞貫通。

3 交叉隧道施工對先建隧道力學形態及周邊環境影響

交叉隧道施工時,由于后建隧道和先建隧道凈距小,后建隧道不可避免地會對先建隧道內力產生影響,并對地層產生二次擾動。

3.1 地層沉降

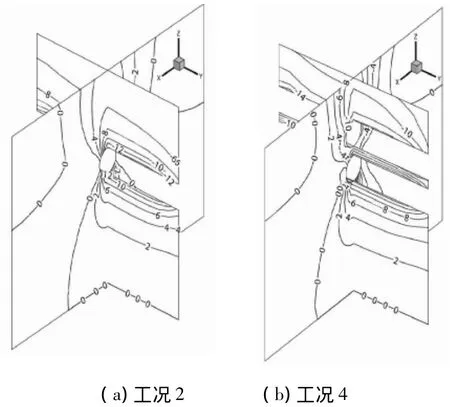

如圖5所示,選取模型正中橫向斷面(垂直于隧道軸線平面)及縱向斷面(兩隧道軸線所在平面)作為考察斷面,考察隧道開挖引起的地層沉降。圖5(a)、圖5(b)分別為先建隧道、后建隧道貫通時考察斷面上的地層沉降等值線。從圖中可以看出,由兩條隧道開挖引起的地層沉隆形狀與單個隧道開挖總體相似,即在橫向平面內,拱頂上方土體發生沉降,而拱底附近土體由于開挖卸載而向洞內隆起,最大沉隆值分別產生于拱頂和拱底;縱向斷面中,盾構后方的地層沉降大于盾構前方地層沉降。值得注意的是,由于重疊隧道二次擾動,地層沉降曲線發生了重分布,不同位置的土體變化趨勢不同,后建隧道上部和先建隧道底部的地層沉隆明顯加大,兩隧道之間的夾土體地層在后建隧道開挖后出現了向上的地層位移,最值略有減小。如工況2時后建隧道拱頂位置的土體最大沉降只有約6 mm,工況4時后建隧道拱頂位置土體最大沉降約11 mm,與工況2相比增加了83%;工況2時先建隧道拱頂縱向沉降的最大值為14.80 mm;工況4時先建隧道拱頂縱向沉降的最大值為11.22 mm,減少了24%。

3.2 地表沉降

計算結果表明,重疊隧道施工引起的地表橫向沉降槽曲線形狀與單個隧道施工類似,均呈典型的正態曲線形狀,且離隧道中心越遠,受到的影響越小,且隨著開挖的進行逐漸趨于穩定;而水平位置距離隧道中心較近的地表則受到較大影響。

圖5 地層沉降等值線

值得注意的是,雖然后建隧道施工導致最大沉降值顯著增大,但沉降槽的寬度并未有明顯變化。如圖6所示,地表沉降值最大值位于隧道拱頂正上方處地表,當先建隧道貫通時(工況2),地表最大沉降為4.93 mm,當后建隧道貫通時(工況4),地表最終沉降為8.96 mm,最大沉降值約增加了80%,但這兩種工況下的主要沉降影響寬度均為隧道中心線兩側各15 m左右,基本相同。

圖6 地表橫向沉降曲線

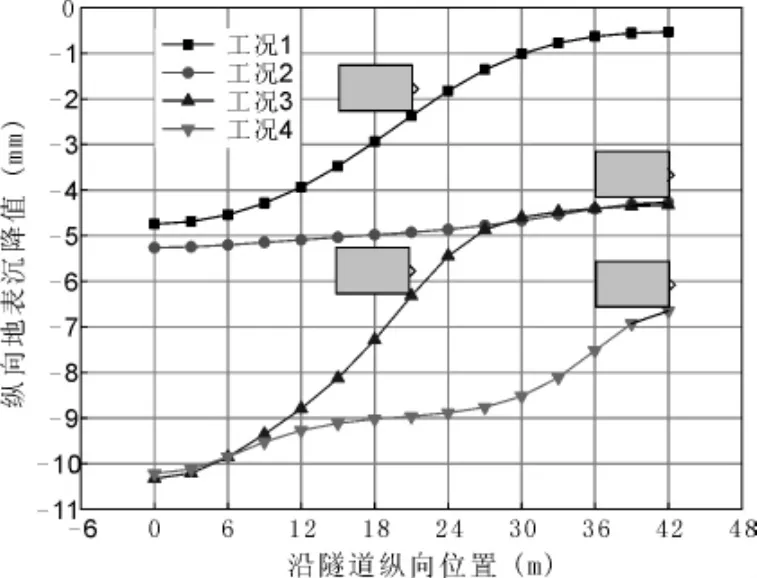

選取兩條隧道軸線所在豎向平面為研究對象,4種工況下隧道軸線上方地表縱向沉降曲線如圖7所示,圖中填充色塊為盾構位置。計算結果表明,重疊隧道施工引起的地表縱向沉隆曲線形狀與單個隧道施工類似,盾構掘進對前方地表沉降的影響主要位于在刀盤前方約9 m的范圍內,超過這一距離,地表沉降受到的影響較小。且盾構后方的地表沉降大于盾構前方地表沉降。

圖7 地表縱向沉降曲線

3.3 先建隧道拱頂地層位移隨掘進變化

后建隧道掘進時,由于土體卸載,下方先建隧道周邊地層產生變形,先建隧道出現向上位移的趨勢。為考察隧道掘進過程中先建隧道的向上位移情況,可對下洞拱頂和拱腰的變形情況進行研究。考慮到建模時將模型簡化為僅在豎直方向重疊,則上洞掘進引起下洞拱腰的變形規律會與實際情況有一定出入,故本研究中對后建隧道引起先建隧道拱腰側移的變化不予考慮,僅選取先建隧道縱向中點處拱頂節點作為觀測點,作出其沉降隨開挖步的變化曲線,如圖8所示,圖中橫坐標為時間步,每個時間步掘進距離為3 m,第7時間步以及第21時間步時開挖掌子面位于觀測點下方。

從圖中可以看出,開挖先建隧道(圖中下洞)時,當盾構機掌子面距離觀測點所在斷面較遠(大于9 m)時,觀測點基本不受影響;隨著掌子面逐漸靠近觀測點所在斷面,拱頂變形值逐漸增大;當盾構機掌子面位于觀測點所在斷面時,變形尤為劇烈,一直持續到掌子面位于觀測點所在斷面前方6 m處之后,觀測點的變形才逐漸減緩。

開挖后建隧道(圖中上洞)時,由于荷載釋放,拱頂測點出現向上的位移,但是變化總量值較小,在盾構機掌子面位于觀測點所在斷面前后9 m范圍內時變化速度最為明顯。由圖8不難看出,后建隧道施工引發的先建隧道拱頂向上總位移只有1.4 mm左右,僅約先建隧道施工引發該點最大沉降值的10%。

圖8 先建隧道變形動態變化曲線

3.4 先建隧道內力

取先建隧道縱向中點處的一環管片進行研究。管片襯砌結構最大軸力和最大正負彎矩隨開挖步的動態變化如圖9所示。可以看出,盾構掘進過程中,管片襯砌的最大軸力和最大正負彎矩的變化規律類似,都是先逐步增大,經過一段時間后達到最大值并保持該值不變,直至雙洞貫通。具體來講,管片彎矩在開挖掌子面后方7.5 m(5環)時趨于穩定(最大值分別為120 kN·m,-101 kN·m),軸力在開挖掌子面后方15 m(10環)時趨于穩定(有小幅波動,最大值為1 016 kN)。

4 現場監測結果分析

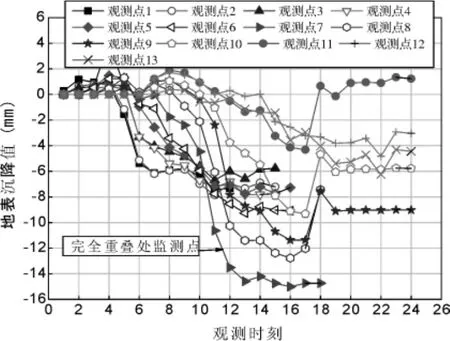

作為區間隧道施工的重難點段,為確保安全,在地表布置了監測點,用以監測盾構掘進過程中地表沉隆,地表沉隆監測點分別沿左右線隧道以5 m間距布置,如圖10所示。作為對數值計算結果的檢驗,此處給出了沿隧道縱向的地表沉隆曲線和完全重疊處地表沉隆隨盾構掘進過程的動態變化曲線,如圖11、圖12所示。

圖9 先建隧道內力動態變化曲線

圖10 地表監測點位置示意圖

圖11是不同時刻先建隧道上方縱向地表沉隆曲線的變化圖。觀測時間4相當于數值模擬中的開挖步7,觀測時間6相當于數值模擬中的開挖步14,觀測時間7近似相當于數值模擬中的開挖步21,觀測時間9相當于數值模擬中的開挖步28。可以看出,現場實測地表沉降曲線形狀與數值模擬結果(圖6)基本類似,盾構掌子面后方沉降量值要遠大于掌子面前方的沉隆。地表沉降最值也基本一致,現場監測最值略大。但值得注意的是,部分實測曲線(如觀測時刻3等)盾構掌子面前方的影響區域長度小于9 m,甚至接近于0,但部分實測曲線(如觀測時刻6等)中盾構掌子面前方的影響區域并不局限于9 m的范圍內,由此可見現場盾構掌子面前方沉隆范圍受盾構掘進參數、地質情況等影響較大,施工過程中除應加強盾構施工控制外,監測范圍應進一步擴大。

由圖11還可以看出,在施工后建隧道的過程中(觀測時間7~時間9),地表縱向沉降的的變化規律與數值模擬有出入,不同位置地表沉降的增大幅度差別較大,完全重疊位置增加最多,增大了200%,遠大于該位置數值模擬的100%。另外,在后建隧道的施工過程中,所有的隧道測點均出現了下沉量,與數值模擬過程中盾構機前方一定范圍內地表沉降基本不變的規律不一致。從以上兩個現象推測,在后建隧道施工過程中,由先建隧道開挖擾動引發的地層次固結沉降一直在持續,其影響大于盾構施工的影響,而且在較長一段時間內都存在,在交叉隧道的完全重疊位置,這種擾動引發的次固結沉降尤其明顯。

圖12是各監測點沉隆隨時間的變化曲線,與數值模擬結果(圖7)規律基本類似,各點的沉隆均大體經過“微小沉隆→沉降逐漸增大→沉隆趨于穩定”三個階段,最大沉降為14.74 mm,位于完全重疊斷面處(圖中觀測點7)。從曲線形狀上看,完全重疊段至交叉段終點這段內的沉降有個突然減小再逐漸平穩的過程,推測可能是由于掘進后期進行了地表注漿加固,改良了地層特性從而使沉降值減小。

圖11 先建隧道上方縱向地表沉隆實測曲線

圖12 各監測點沉隆動態變化實測曲線

總體來看,由于數值計算時進行了諸多簡化,如未考慮新舊隧道在水平方向的位置關系、盾構機械及配套臺車重量及漿液材料硬化過程、地層長時間的次固結沉降等等,使得計算結果與現場實測值有一定差異,但二者所揭示的規律是基本一致的。數值計算結果比現場實測值略小。

5 結論及建議

(1)通過對成都地鐵2號線二期工程(西延伸線)近距離交叉盾構隧道施工的數值模擬可知,砂卵石地層下重疊隧道施工引起的地層沉降形狀與單個隧道施工類似,橫向施工影響范圍并未有明顯增大,但由于后建隧道的二次擾動,地層沉降曲線會發生重分布,在后建隧道施工過程中,后建隧道上部和先建隧道底部的地層沉隆明顯加大,兩隧道之間的夾土體地層在后建隧道開挖后出現了向上的地層位移。因此,在重疊隧道的后建隧道施工時,應重點加強對后建隧道上部沉降影響范圍內和先建隧道下部隆起影響范圍地下建(構)筑物及基礎、管線的監測。

(2)重疊隧道施工引起的地表橫向沉降槽曲線形狀與單個隧道施工類似,在后建隧道施工過程中,地表橫向沉降槽的寬度并未有明顯變化,但沉降槽的最大沉降值顯著增大。重疊隧道施工時,應重點加強對地表一定范圍內(本工程為隧道中心線兩側各2.5D,D為隧道直徑)地表建(構)筑物的沉降及傾斜監測。

(3)盾構掘進過程中,先建隧道管片襯砌的最大軸力和最大正、負彎矩均先逐步增大,經過一段時間后達到最大值趨于穩定,直至雙洞貫通。

(4)現場監控量測顯示,盾構掌子面前方沉隆范圍受盾構掘進參數、地質情況等影響較大,并不局限于數值模擬中的影響范圍;由先建隧道開挖擾動引發的地層次固結對長期地表沉降的影響大于盾構施工的影響,而且在較長一段時間內都存在,在交叉隧道的完全重疊位置,這種擾動引發的次固結沉降尤其明顯。因此,建議在重疊隧道設計時對重疊段采取諸如預注漿加固、增設管片注漿孔等措施進行處理。

(5)通過對成都地鐵2號線二期工程(西延伸線)近距離交叉盾構隧道施工的數值模擬可知,在稍密、中密、密實砂卵石地層中施工交叉重疊盾構隧道,施工引起的地層沉降量總體較小,施工過程中先建隧道管片襯砌的內力也處在合理范圍。施工現場實測數據的對比分析表明,數值計算的結果可為類似工程的設計施工提供參考,但在盾構施工影響范圍、地層長期次固結沉降的模擬方面需要進一步完善。

[1]林樂彬,劉寒冰,劉輝.隧道圍巖壓力的應力分析方法[J].土木工程學報,2007(8):85-89

[2]康景文,楊致遠,黃海,等.成都地鐵2號線西延線西區站~外國語學校站區間隧道巖土工程勘察報告(詳細勘察)[R].成都:中國建筑西南勘察設計研究院有限公司,2009

[3]林剛.地鐵重疊隧道施工順序研究[J].現代隧道技術,2006(6):23-28

[4]陳先國,王顯軍.近距離重疊隧道的二維和三維有限元分析[J].西南交通大學學報,2003(6):643-646

[5]趙軍,李元海.杭州地鐵交叉重疊隧道盾構施工地表沉降三維數值分析[J].隧道建設,2010(S1):138-144

[6]呂奇峰,黃明利,韓雪峰.重疊隧道施工順序研究[J].鐵道標準設計,2010(10):102-105

[7]鄭余朝,仇文革.重疊隧道結構內力演變的三維彈塑性數值模擬[J].西南交通大學學報,2006(3):376-380