深井高應力巷道支護技術研究

張 帥 李志國

(肥城礦業集團 梁寶寺二號井籌建處,山東 嘉祥272404)

0 概況

梁寶寺二號井位于山東省巨野煤田,設計能力120 萬t/年。主采3煤層,煤層頂板為泥巖和粉砂巖,煤層底板為泥巖、粉砂、細砂巖。開采第一水平-1020m 水平,埋藏深,圍巖應力高,礦壓顯現劇烈,巷道產生破壞和變形更為嚴重。根據二號井的實際情況,現階段巷道支護困難是制約礦井高效生產建設的主要問題。因此,本礦加強深井高應力巷道圍巖穩定性控制技術研究,不斷總結經驗,成功實現了對深井高應力巷道圍巖的有效支護。

1 巷道支護設計

1.1 一次支護

現以內水倉巷道支護為例進行說明。一次支護采用錨網索噴方式。

(1)錨桿間排距800mm×800mm,打設底角錨桿時下傾45°,錨桿采用Φ22×2800mm 高強預應力左旋無縱筋螺紋樹脂錨桿,錨桿外露10~40mm,使用應力顯示讓壓管、減摩墊圈,錨桿安裝過程中要把應力顯示讓壓管讓壓部分壓平。

(2) 金屬網采用Φ6.5mm 冷拔鋼筋經緯網,規格為1400mm×1000mm,網格長×寬為100mm×100mm,金屬網要壓茬搭接,搭接長度不小于100mm,搭接兩塊網要用12﹟雙股鐵絲三花綁扎聯接,間距不大于200mm。

(3)錨索規格為Φ21.6×8200mm,間排距為1600mm×1600mm,使用4 支MSK2550 型樹脂錨固劑錨固,托盤規格300mm×300mm×16mm。

(4)支護完成后初噴噴砼強度C25,噴體厚度150mm。

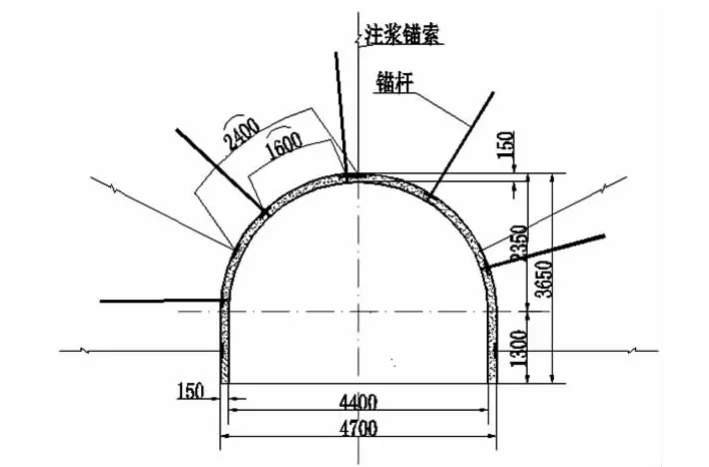

1.2 二次支護

二次支護采用鋼筋梯+錨桿+注漿錨索的支護方式。

(1)錨桿間排距為1600mm×800mm,錨桿規格不變。在原支護兩排錨桿中間補打一排錨桿,奇數排施工的錨桿自巷道正中向右偏400mm開始施工第一根,偶數排施工的錨桿自巷道正中向左400mm 施工第一根,后均按間距1600mm 施工其余4 根。

(2)鋼筋梯采用Φ14mm 鋼筋制作,鋼筋梯外寬80mm,每架中間焊接橫筋,每組兩道,每組間距800mm,橫筋間距100mm,鋼筋梯搭接長度100mm,搭接處要在托盤下壓緊。

(3)注漿錨索在原支護兩排錨索中間開始施工,巷道正中一根,后按間距2400mm 施工其余4 根錨索。注漿錨索型號為Φ22×6300mm,使用2 支MSK2550 樹脂藥卷錨固,錨索外露150mm~250mm,安裝完畢后要將外露部分保護好,以便以后注漿。

(4)二次支護后進行復噴施工,復噴厚度150mm。

圖1 二次支護偶數排支護斷面圖

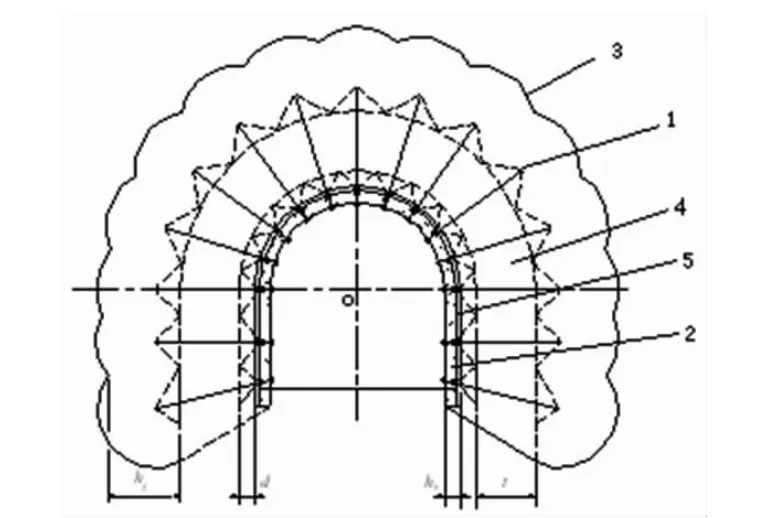

2 支護原理分析

這種支護方式實現了“三錨聯合”支護,即錨桿、錨索及注漿錨索相結合,將錨噴支護與注漿加固技術結合起來,采用注漿錨索來實現錨、注合一,對巷道破碎圍巖進行主動加固與支護,充分發揮圍巖的自身承載能力,實現積極支護[1]。

圖2 錨注加固結構形成示意圖

其承載原理主要反映在以下幾個方面[1]:

(1)注漿和固結改善了破碎圍巖的物理和力學狀態

漿液固化后,可充填和封堵圍巖的裂隙,隔絕空氣,減輕已破碎圍巖的風化,防止圍巖被水浸濕軟化,進而強化了圍巖的自身強度。同時,注漿后松散破碎圍巖被膠結成整體,巖體內聚力得到提高,從而顯著提高破裂巖體的承載能力;且噴層壁后充填密實,保證荷載均勻地作用在噴層或支架上,避免出現應力集中而首先破壞,使支架和噴層能提供均勻的反作用力;再則巖塊受力狀態由點荷載、單向荷載、極低約束力下的兩向或三向荷載作用轉化為較高約束力下的三向應力狀態,其峰值強度和變形性能顯著提高。

(2)多層組合結構的可靠性與承載能力顯著提高

注漿充填圍巖空隙和裂隙,固化后配合錨桿的錨固作用,可形成多層有效的組合結構。且支護體內錨桿均轉化為全長錨固,它將多層結構聯成一個整體,共同承載,擴大了支護結構的有效承載范圍,提高了支護結構的整體性和承載能力。且因錨注加固組合結構厚度遠大于普通錨噴支護形成的支護結構厚度,減小了作用在底板巖體上的荷載集中度,減弱了底板巖體中的應力和塑性變形,實現控制巷道底臌的目的;巷道底板的穩定,有助于兩幫的穩定,在底板和兩幫穩定的情況下又能保持拱頂的穩定,從而保證巷道錨注支護結構的整體穩定,實現對深部破裂圍巖的有效約束,發揮破裂圍巖的結構效應。

(3)錨注加固結構的高抗力阻止了圍巖深部塑性區的發展

對新掘巷道圍巖實施注漿加固允許滯后于初次支護一定時間,使圍巖在保證巷道安全的條件下釋放變形能,而對修復巷道則要求及時進行注漿加固,注漿加固是針對處于峰后軟化和殘余變形段的破碎巖體進行的,此范圍內巖體應力狀態較低,加固后可轉化為彈性體,因此,對加固體固化后產生承載力是有利的。承載能力逐步提高后,其抵抗深部巖體的變形能力也逐步提高,引起加固體內應力提高,形成對深部圍巖的有效約束,使破裂巖體的殘余應力逐步提高,阻止了圍巖塑性區的發展。

3 總結

錨注加固結構具有其它支護所沒有的特性,主要體現在較好的整體性、穩定的結構性、較高的承載力和較強的抗變形能力上。該技術可充分發揮錨噴、錨索和錨注各自獨特的支護作用,并使其相互補充和加強,充分發揮圍巖的自身承載能力,強化了支護結構的承載能力和適應性,改善了深井巷道支護現狀,達到了預期目標。

[1]王振武.深井高應力軟巖巷道圍巖穩定性分析與控制技術研究[D].山東科技大學,2012.

[2]宋宏偉.井巷工程[M].北京:煤炭工業出版社,2007.