汶川北川青川圖書館重建進展及重建策略構想?

郭學武 羅 倩

(1.中國科學院研究生院 北京 100049;2.中國科學院成都文獻情報中心 四川成都 610041)

汶川地震后,四川省政府十分重視災后文化事業重建,按照《公共文化服務設施恢復重建大綱》的指導思想,將災后文化重建納入民生工程目標,與推進工業化、城鎮化、新農村建設、主體功能區建設和產業結構優化升級相結合、與“十一五”期間的文化建設相結合,為四川省文化產業資源再分配、格局重新整合創造了條件〔1〕,也為四川省災區公共圖書館事業的發展提供了歷史機遇和現實挑戰。在汶川地震三周年之際,中國科學院成都分院研究生社會實踐團隊選取汶川、北川、青川三縣圖書館進行調研走訪,圍繞圖書館地震前后的資源建設與服務、重建工作實施進展、重建計劃與安排等展開調研。調研結果,除了呈現災區圖書館損害程度,亦呈現了災后復原及重建過程中所衍生的種種問題,并據此提出相關的政策建議,便于當地公共圖書館明確自身定位和戰略規劃,加快圖書館全面恢復重建的步伐,提高為社會經濟和文化建設服務的能力。

1 圖書館災情回顧

汶川地震中,北川羌族自治縣圖書館和檔案館、汶川縣圖書館和青川縣圖書館受災最為嚴重,館舍毀滅,僅北川縣圖書館就損失地方文獻、禹羌文獻、紅色文獻資料三萬余冊,其中包括記錄了羌族一千七百多年發展史的珍貴古籍—— 五百多頁的“孤本”《石泉縣志》。災區的其他公共圖書館,如四川省綿陽市圖書館、平武縣圖書館、江油市圖書館、安縣圖書館都成危房,文獻和設備毀損嚴重,分別損失館藏文獻17萬冊、2.8萬冊、7.5萬冊、4.5萬冊〔2〕。據綿陽市統計,7個市縣級公共圖書館共有危房17980平方米,電腦損壞590臺,文獻受損225萬冊,圖書館等公共文化事業基礎設施遭到毀滅性的破壞。

2 圖書館重建進展

2.1 汶川縣圖書館

汶川縣圖書館成立于1986年12月,在地震之前建筑面積894平方米,為三層獨立建筑,館藏圖書一萬余冊,其中包括地方羌族特色文獻700種。每年訂有報刊300種,包括休閑、教育、新聞、消費、文化和專業等各個種類。除羌族特色文獻外,全部書刊都實行開架借閱。

館內設有讀者服務部、地方文獻部和辦公室。由于汶川圖書館面對羌族為主的居民特征、農業為主的經濟環境,自主創辦了服務于全縣居民的科普雜志,定期發放到不同的閱覽室,供居民參考。設置鄉下圖書借閱點39個,為各鄉、鎮、村行政機關事業單位提供各種信息服務和圖書報刊服務。地震中,汶川縣圖書館受到嚴重破壞,三層樓房全部倒塌,館藏文獻只有羌族特色文獻被全部搶救出,其他文獻資源全部損毀,圖書館設備全部被掩埋。在歷經了近三年艱苦的板房圖書室后,于2011年5月12日新館正式開館。

2.1.1 基礎設施重建

汶川縣圖書館、汶川羌族圖書館由廣州市對口援建,新館主體采用框架剪刀墻結構,按8度抗震設防,館舍總面積2126平方米,座席總數248個〔3〕。建筑總共為兩層,一樓為書庫、多媒體閱覽室、電子閱覽室、文獻加工室,二樓為會議室、綜合閱覽室(分為休閑區、成人閱覽區、少兒閱覽區)、地方文獻室、幼兒活動室等。

2.1.2 文獻資源重建

得益于政府、企業、機構的關注和支援,目前館藏資源數量均多于震前(見表1),不僅羌族地方的文獻得到了有效的搶救和保護,抗震重建的地方事例資料也得到了很好的收集和保藏,成為汶川圖書館地方資料的重要組成部分。汶川地震三周年時,國家圖書館還組織專門活動,為汶川圖書館捐贈圖書20萬冊,文化部全國文化信息資源建設管理中心也將汶川縣圖書館、汶川羌族圖書館列為全國文化信息資源共享工程縣級支中心平臺,充分發揮其公共文化服務職能。

表1 汶川縣圖書館館藏資源情況

2.2 北川縣圖書館

北川羌族自治縣圖書館創建于1979年,1991年搬遷到北川縣城危家巷,2003年新建一幢具有羌民族建筑風格、總面積為1250平方米的圖書館〔4〕。擁有藏書29334冊,古籍善本1300余冊,北川羌族地方特色的書籍近600余冊。經過多年努力,北川圖書館收集和整理了成套的、具有學術價值的地方文獻資料計3萬余冊。截止至地震前,北川圖書館是全國保存北川文史書籍最齊全的機構。

震前北川圖書館舉辦了一系列的特色服務和活動。他們先后到禹里鄉、曲山鎮舉行了“送書下鄉”活動,還盡最大努力增設了圖片展覽和免費散發自行編印的農村科技信息資料。在完成對20個鄉鎮、278個村級基層服務點摸底調查后,北川圖書館為每個鄉鎮建立了檔案,把各個鄉鎮的原始資料保存起來,便于將來開展工作。此后還建立了電子閱覽室,提供網上沖浪和電子資源的遠程訪問。

北川縣圖書館在汶川地震中被夷為平地,損失慘重。地震過后,圖書館被垮塌的山體整體掩埋,幾乎辨認不出遺址。經過多年努力收集和整理的北川羌族自治縣地方文獻資料、禹羌文獻、紅色文獻資料及包括五卷《石泉縣志》在內的珍貴古籍無一幸免。人員方面,震前全館共有4名人員從事圖書資料的管理,在此次地震中,一人遇難,館長李春受重傷。

2.2.1 基礎設施重建

新建的北川縣圖書館由山東省援建,占地約3400平方米,室外活動場地1000平方米,與文化館、民俗博物館一起構成了北川新縣城的文化中心,是新縣城中央景觀軸的重要組成部分,已于2011年5月12日開館對公眾提供服務。北川圖書館新館目前有期刊閱覽室、少兒閱覽室、電子閱覽室、地方文獻閱覽室。館舍內部布局遵循實用性與智能化相結合的原則,實現“藏、借、閱、咨、閑”一體化和“一站式”服務模式,是構建于現代圖書館理念之上的國內先進的縣級公共圖書館。

2.2.2 文獻資源重建

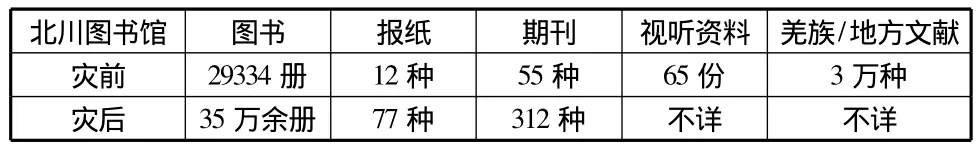

從資源建設上來看,北川圖書館基本超過了震前資源數量和種類(見表2)。

表2 北川縣圖書館館藏資源情況

目前圖書館的運行經費約每人每年5000元,加上4000元辦公費和20萬捐款扶助基本可以支持訂購報刊開支,但是尚無固定購書經費,在圖書資源體系建設和古籍恢復工作上面仍有些困難。

2.3 青川縣圖書館

青川縣圖書館始建于1991年,同年10月正式掛牌與文化館分離。在歷經十余年的發展之后,青川縣圖書館發展為擁有有館舍面積1500平方米,藏書8萬余冊,固定資產76萬元,職工10人的規模。全縣初步形成以圖書館為龍頭的機關事業單位、街道、鄉鎮、村社圖書館(室)三級圖書館(室)網絡〔5〕。

地震中,青川縣圖書館館舍整體坍塌,全部藏書被掩埋損毀,所有辦公設備蕩然無存,固定資產損失近80萬元。由于震后余震不斷,青川縣一度與外界聯系困難,并且在救援物資上存在缺乏存儲空間等嚴重問題,致使青川縣圖書館震后救災和恢復重建工作遇到了巨大的困難,在一段時期內,為存放外界捐贈的圖書及開展服務,圖書館不得不連續六次搬遷以尋找辦公場所。

2.3.1 基礎設施重建

地震發生后,青川縣圖書館搭起帳篷,設立臨時辦公點積極開展災后圖書館的各項基本工作和服務。在上坪受災居民集中安置區開設了對外閱覽服務窗口和愛心書屋,向受災群眾開放〔6〕。之后,由上坪板房區遷至在原圖書館搭建的、且每間不足20平米的板房內,除職工住宿外,設立了閱覽室、辦公室、財務室、館長室、儲藏室,基本工作和服務恢復正常。圖書館新館由浙江省寧波市全額援建,位于青川縣文化中心,占地4500平米,設有綜合辦公室、采編室、展覽室、電子閱覽室等近十個,目前館舍設施為政府辦公場地占用,預計在2012年5月改換過來正式向社會公眾開放。

2.3.2 文獻資源重建

青川圖書館館舍在地震中全部倒塌,沒能搶救藏書。災后所受捐贈的圖書主要來自浙江,約為20萬冊,都是完成編目的新書。預計將加入四川省公共圖書目錄,使圖書管理工作更為簡化統一。此外,文化部、國家新聞出版總署、中國圖書館學會、四川省圖書館學會、全國文化信息資源共享工程等機構、團體通過多種渠道為該館提供圖書資料及救災物資方面的援助。

3 圖書館重建中的問題與不足

三年多的重建工作取得了不少成績,三縣圖書館的館舍大氣壯觀,館內書架整齊排列,窗明幾凈,其中汶川、北川圖書館業已恢復正常開放。但是也暴露出問題,從由來已久的人力和資金問題,到圖書館面對地震等自然災害的應急反應,以至圖書館災后援建的方式與途徑,都影響著重建的進程和未來基層圖書館事業的長久發展。

3.1 重建中供需間存在偏差

就圖書捐贈而言,災后各界向圖書館捐贈書籍,真實情形卻是,收到的書籍中常常只有少部分對圖書館具有價值,大部分的書,如練習冊之類基本沒有借閱價值,這類贈書不但不能滿足實際需要,反而因為數量龐大造成圖書館的的負擔。依照臺灣的經驗,在地震后,捐贈的圖書都是由指定的圖書館統籌整理編目后,依個別需要分送各圖書館,所贈送圖書皆整理納入其館藏。因此,災后重建,增加館藏可能并非最迫切的需要,若要贈書,亦需要統籌辦理,才能符合真正重建的需要。

就推廣活動而言,讀書會及講座是災后三大圖書館常常采用的形式。這類活動雖然辦理的場次較多,但是參加人數卻不是很多,而一些如視頻資料的播放或其他互動類的活動場次不多,卻能有較多的人參加。災區民眾在地震后的非常時期,傾向于參加動態性、親子或全家皆可參加的活動,對于尋求自我成長的課程較無興趣。可見,這個時期民眾需求與圖書館開展推廣活動的用意有認知上的差異。因此,為心靈重建而開展的推廣活動,雖然多數圖書館都愿意配合,可是活動實效與災區民眾的心靈重建并不是很契合。

3.2 資金、人力因素持續阻礙新館發展

人才資源是圖書館服務發展的保證,人才的匱乏與技能的低下也就成為制約圖書館,尤其是基層圖書館的重要因素。調研發現,北川、汶川、青川縣圖書館在職員工數分別為3人、5人、4人,在災后的搶救挖掘工作中,成都軍區官兵挖掘出大量文獻,由于當地沒有具備文獻搶救技能的專業人員和技術設備,以致于眼看大量古籍、檔案霉變和腐爛而束手無策〔7〕。再者,重建的館舍大多數都配備了計算機、多媒體等現代化設備,但是館內大部分工作人員都不懂技術,不會使用。雖然有外地圖書館提出為他們提供技術培訓,但圖書館卻因人員緊缺,無法抽調出人手到外地接受培訓,這更加凸顯了各基層圖書館人力資源的薄弱。

圖書館的重建經費,絕大多數是來自對口支援省和上級政府的補助,圖書館界和其他社會各界主要捐獻圖書資料。但震后各方的捐助只能解一時之急,不能滿足圖書館的長久發展,圖書館的現代化設備、家具,以及文獻資源的重建,需要持續、穩定的保障和支持。據了解,作為當地政府全額撥款單位的縣圖書館,每年經費大約二十萬左右,包括文獻資源建設經費、工資和館務費。這樣的經費數額只能滿足圖書館的最低運行,限制了圖書館增加人力、設備及文獻資源的能力,難以開展更多更好地服務。

3.3 圖書館重建的信息公開未盡其責

恢復重建中,圖書館負有向社會提供真實可靠的公共信息的責任。館舍遭受破壞程度信息、館員和讀者傷亡情況、館藏文獻資料損害信息、重建的進展情況、存在的困難和待解決的問題等,此類信息及時、準確的公開與上報不僅對上級主管部門作出科學、果斷的決策有重要作用,同時也是對圖書館界及其他公益機構、企業、個人等捐助方援助行動的積極回應和反饋。在青川縣恢復通訊的第一時間里,趙姝姝館長及時將圖書館和職工受災情況向相關部門作了詳細的匯報,并積極聯系騰訊網記者前來青川采訪,及時通過網絡發布圖書館受災情況〔8〕。北川圖書館館長李春在災后也通過網絡平臺及期刊向公眾通報圖書館災情與各項重建工作的開展進度。但是,就圖書館災后重建的信息公開整體情形而言,以下問題一直存在:未有統籌規劃的信息發布與傳遞機制,缺乏組織領導和信息公開意識;捐贈方與受助方之間的溝通缺乏延續性;社會公眾對圖書館受災程度與重建過程缺乏有效的獲知渠道和可靠的信息源。

3.4 心理重建與基礎設施、文獻資源體系重建不同步

相關報道顯示,地震受災群眾和救援者,常常會由于對生還者及其創傷的同情而出現嚴重的身心困擾,甚至心理崩潰。廣大人民群眾通過報紙、電視、網絡等媒體了解到震后生靈嗚咽、鮮血淋漓的場景也會出現心理問題。在圖書館重建工作中,最為明顯的則是新的圖書館館舍的修建、圖書期刊文獻資料的捐贈、計算機等硬件設備的配置和圖書館基礎借還閱覽服務的開展,在災后民眾心理重建和對未來生活希望的培育上所作出的努力遠遠滯后,這種軟硬件不能匹配、協同共建的重建過程,必然造成重建工作的遲緩,致使重建所付出的努力流于形式,無法根本性地改善效果。專題講座、專題導讀、建立閱讀治療閱覽室、開通網絡心理咨詢平臺等方式已經被證明是進行心理輔導、預防心理疾病、提高心理素質的有效手段,在此之中,圖書館任重而道遠。

4 圖書館重建策略構想

調研中,李春說道:與震前的老圖書館相比,重建的新館節省了20年的發展時間。總體來說,圖書館震后重建工作是成功的,實現了基礎設施、資源、服務能力的跨越式發展。面向未來,將圖書館重建工作進一步推向縱深,提高對自然災害的風險防范能力,對災后重建工作的業務組織水平,以及圖書館行業的整體成長質量,以下設想應該是合理并且有益的。

4.1 制定適合四川地區地震災害應對方案

圖書館是人員密集區,一般為高層建筑,一旦發生地震很難逃脫,所以圖書館館舍建筑要滿足最新的抗震要求,達到一級設防標準。美國新奧爾良市在2005年颶風后進行了整體城市重建規劃,將圖書館定位在“知識樞紐和信息中心”的城市生態位上,選址于新市區的中心位置,并以“階梯金字塔式”的建筑形式實現高位防洪和堅固防震〔9〕。廣東省立中山圖書館面向革命廣場〔10〕,廣州新圖書館朝向規劃中的中心廣場〔11〕,其建筑設計階段都充分考慮了緊急情況下的人員疏散需要。此次地震中的圖書館建筑結構多半未經過嚴密的抗震設計,大多數館舍設計,并非依照圖書館館藏圖書承載量來規劃,對于地震來臨時需要的特別應對措施,也沒有按照相關標準執行,因而未來的建設和發展中,抗震應該成為圖書館建筑設計的首要任務之一。

4.2 建立圖書館地震災害危機管理機制

危機管理不是危機爆發時才存在,應該是一種對危機因子和危機事件從發生到消亡全程全面監控處理的管理思維、管理方法和管理實踐。真正有效的危機管理,在危機沒有爆發時,是一種常態化管理,要求樹立危機管理意識,將危機管理融入日常管理中,要有對危機的前因后果進行管理的敏感以及建立科學的應對策略〔12〕。災區圖書館應該把地震預防常態化,建立危機發生的事前、事中和事后三個階段的科學預防和應急預案,適當進行應急處理的預演。具體工作上,至少應該做到向圖書館館員和讀者普及地震知識,幫助館員和讀者克服恐懼心理,知道在破壞性地震中求生的措施和技巧,最大程度地減少地震發生時的人員傷亡。其次,對于珍貴文獻、古籍等這些一旦破壞就無法復原的重要館藏,圖書館平時應備份電子文檔,建立數據庫,同時建立電子文獻異地備份制度,以防重大災害對史料造成毀滅性破壞〔13〕。

4.3 建立全國性圖書館災害網絡通報互助組織

地震后除了少數圖書館給予了專業培訓等援助外,圖書館界對于災區圖書館的援助多在于捐贈圖書及其他設備,由于圖書館震后重建的專業性協助很少,雖然震后很快有一些圖書館及義工志愿者深入災區提供幫助,但是這些幫助都只是臨時性的,持續時間不長,災后圖書館的恢復重建是一個長期的過程,在后來的重建過程中,缺少專業協助是導致圖書館重建工作困難的原因之一。因此建議能建立起一個全國性圖書館災害網絡通報互助組織,統籌協調,進行信息發布和業務指導,并仿效館舍建筑由相應省援建的做法,在圖書館資源重建的過程中,也能由其他發展較好的大型圖書館一對一輔助重建,援建中不能僅僅提供資金支持,更重要的在于專業技術上的協助,使受災程度輕微的圖書館或者發展較好的省圖書館或市圖書館能協助災情慘重的圖書館,這樣災區圖書館在復原及重建上便能更加迅速且成效顯著。而且也會因為是專業協助專業,使透過這種管道得到的協助更能符合實際的需要。

4.4 創新公共資源整合管理機制

資源,特別是公共資源的共享共建式的開發與管理,在我國還處在剛起步的階段,災后重建為探索出一條有別于傳統條塊分割管理模式的運作新路提供了契機。災后重建除了政府管理,還應該包括企業、社區、受災群眾和非政府組織等民間力量的參與。我國臺灣及國外的經驗告訴我們:將重建組織機構向社會公開,建立起與社會各方面的互動機制,讓關心和熱心參與重建工作的民間團體和個人能與政府的對口單位通暢地聯絡,不但能夠提高重建組織機構的工作效率,而且還能保證整個重建工作更加均衡。此次地震后,不僅政府機構通過抗震救災指揮部、軍隊奮力搶救掩埋圖書資料,分配省市對口援建任務,包括中山大學圖書館館長程煥文倡議發起的“圖書館家園計劃”、四川省圖書館、國家圖書館等圖書館界也作出了自己的最大努力。此外,許多企事業單位與個人紛紛向災區圖書館捐贈珍稀的羌族地方文獻資料,才使得圖書館在硬件、文獻資源和服務得以迅速恢復和擴充,體現出公共社會資源整合后的巨大優勢。

5 結語

災后重建是一個系統工程,也是一個復雜而長期的過程。汶川地震的援建工作已經接近尾聲,圖書館的重建也完滿實現了預期的目標。在筆者看來,圖書館的重建更多意義上應該是一種重生,創造性地恢復和再生,以災后重建為契機實現跨越式發展:做到恢復圖書館的軟硬件條件至受災之前的水平;重建中最大程度地消除長久以來困擾圖書館發展的不利因素;檢視重建過程,總結成功經驗并發掘不足,提高未來圖書館災害防治與危機處理的能力。

1.阮菊紅,李勇,吳素娟.汶川地震災區公共圖書館恢復重建工作的措施和發展對策探討.內蒙古科技與經濟,2010(18):137-138

2.李睿.震后四川受災公共圖書館重建策略構想.圖書館工作與研究,2009(3):101-103

3.四川省汶川縣圖書館5月12日正式開館.http://www.ndcnc.gov.cn/datalib/TradeNews/2011/2011_05/tradenews.2011-05-13.9882789035,2012-02-23

4.梁琦,李勇.以北川縣圖書館為例探討地震災區圖書館重建思路.四川圖書館學報,2009(3):71-74

5.四川省青川縣圖書館.http://www.chnlib.com/Ggtsg/1604.html,2012-02-16

6,8.虎妍.關注汶川地震后恢復重建的青川縣圖書館.圖書館論壇,2010,30(3):3-4

7.北川縣檔案館鎮館之寶仍未找到.http://www.news365.com.cn/xwzx/zx/200807/t200807061937062.html,2012-02-16

9.陳宇琳,袁琳,甘霖.新奧爾良整合規劃:市域重建規劃.國際城市規劃,2008(4):127-130

10.丘建發,鄧劍紅.都市園林嶺南書院——省立中山圖書館改擴建工程設計方案.建筑學報,2007(6):96-97

11.劉洪輝.圖書館建筑的理想與現實——廣州新圖書館建設啟迪.圖書館論壇,2006(6):228-229

12.劉秀娥.編制圖書館應急預案,提高圖書館防災能力.圖書館工作與研究,2006(2):85-87

13.朱荀.圖書館地震災害應急預案建立研究.圖書情報工作,2009,53(15):74-77