中西醫結合治療變異型心絞痛的療效分析

院建生 郝文梅

(1山西交通技師學院衛生所 太谷 030800;2山西省太谷縣中醫院 太谷 030800)

中西醫結合治療變異型心絞痛的療效分析

院建生1郝文梅2

(1山西交通技師學院衛生所 太谷 030800;2山西省太谷縣中醫院 太谷 030800)

目的:討論變異型心絞痛治療的有效方法。方法:將62例變異型心絞痛患者隨機分為兩組,每組31例進行療程4周的口服藥物治療。對照組口服硝苯地平10 mg+單硝酸異山梨酯片20 mg,3次/d,每晚飯前口服阿司匹林腸溶片75 mg,1次/d;治療組在對照組基礎上,同時口服加味補陽還五湯,2次/d。結果:治療組有效率96.77%,對照組有效率58.06%,兩組比較有顯著差異(P<0.01)。結論:口服硝苯地平、單硝酸異山梨酯、阿司匹林腸溶片和加味補陽還五湯是治療變異型心絞痛的有效方法。

變異型心絞痛;硝苯地平;單硝酸異山梨酯;阿司匹林;加味補陽還五湯

變異型心絞痛是由于冠狀動脈暫時性痙攣致心肌供血突然減少所致的一種疾病,疼痛發作時呈現短暫ST段抬高,癥狀緩解后,ST段回落到原來的水平,無病理性Q波出現。變異型心絞痛是最典型的自發性心絞痛,具有獨特的臨床特征和治療特點。筆者多年來通過臨床觀察發現,口服硝苯地平、單硝酸異山梨酯、阿司匹林聯合加味補陽還五湯治療變異型心絞痛,療效顯著。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 2002年5月~2012年10月診治變異型心絞痛患者62例,其中女性49例,男性13例;年齡最大75歲,最小39歲,平均57歲;發病時間最長5年,最短6個月;所有病例均符合變異型心絞痛的診斷。62例患者隨機分為兩組,即對照組和治療組,每組31例。兩組患者在性別、年齡、病程和病情程度等方面經統計學處理,均無明顯差異(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標準 參照全國中醫藥高職高專衛生部規劃教材《西醫內科學》[1]擬定:(1)心絞痛多發生于休息時和日常活動時與活動量無明顯關系,無明顯誘因,發作時也不因臥床而緩解。(2)較一般心絞痛重,疼痛劇烈時間長,從幾十秒到30 min不等;有的表現一系列短暫發作,每次持續1~2 min,間隔數分鐘后又出現。(3)呈周期性,常在每天一定時間發生,尤以半夜或凌晨多見。(4)含化硝苯地平可迅速緩解。(5)含化硝酸甘油不易緩解。(6)發作時心電圖呈ST段暫時性抬高,多數病例可見T波增高變尖,可伴有心律失常,對應導聯伴有ST段壓低,發作緩解后ST段回落到原來的水平;無病理性Q波出現;運動負荷試驗多為陰性。

1.3 排除標準 (1)其他相關疾病臨床表現相似的患者;(2)急性心肌梗死、心臟神經官能、膽囊炎、膽石癥、主動脈瓣狹窄或關閉不全;(3)智能缺陷和精神病患者。

1.4 治療方法 對照組口服硝苯地平10 mg+單硝酸異山梨酯片20 mg,3次/d,每晚飯前口服阿司匹林腸溶片75 mg,1次/d。治療組在對照組基礎上加服加味補陽還五湯:黃芪20 g、紅花12 g、桃仁10 g、當歸 10 g、川芎 6 g、赤芍 10 g、地龍 6 g、桂枝 12 g、枳殼10 g,水煎服,一劑分4次,2次/d飯后1 h服用。兩組在結束4周療程后,進行臨床結果分析。兩組均對伴有高血壓和高血脂者進行對癥治療。

2 療效觀察

2.1 療效標準 治愈:臨床癥狀消失,心電圖檢查未發現異常,結束療程后給予口服硝苯地平10 mg,3次/d,阿司匹林腸溶片75 mg,1次/d進行預防性治療,隨訪半年無復發;顯效:臨床癥狀明顯減輕,每日發作次數減少,在發作時心電圖檢查ST段抬高幅度較前回落;無效:臨床癥狀無改善,在發作時心電圖檢查ST段無改善。

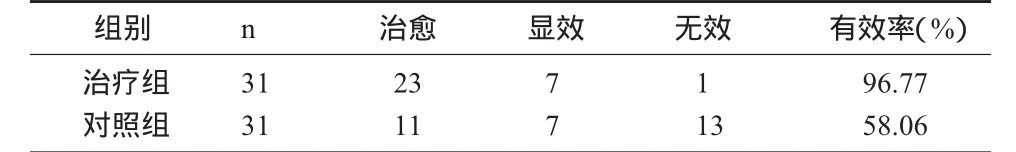

2.2 臨床療效 見表1。治療組治愈率96.77%,對照組治愈率58.06%,兩組治愈率相比較有明顯差異,P<0.01,即治療組明顯優于對照組。

表1 變異型心絞痛兩組患者療效分析 例

3 討論

變異型心絞痛是由于冠狀動脈暫時性痙攣致心肌供血突然減少所致的一種疾病,心絞痛多發生于休息狀態或日常活動時無明顯誘因,常在每天一定時間發生,尤以半夜或凌晨多見,疼痛劇烈時間較長,從幾十秒到30 min不等;有的表現一系列短暫性發作,每次持續1~2 min,間隔數分鐘后又出現,口服硝苯地平可迅速緩解癥狀。疼痛發作時呈現短暫ST段抬高,發作后ST段回落,無病理性Q波,變異型心絞痛是最典型的自發性心絞痛,具有獨特的臨床特征和治療特點。本臨床觀察顯示治療組加服加味補陽還五湯后療效明顯好于對照組,說明中西醫結合治療本病具有一定的獨特性。變異型心絞痛屬中醫學的“胸痹、心痛”范疇,臨床表現為胸痛如刺,入夜尤甚,時發時止,神疲乏力,面色蒼白,四肢不溫,舌質淡紅,苔白,脈沉遲。其病機為上焦陽虛氣弱,陽虛則陰寒內生,血行澀滯,心脈攣急;氣虛則運血無力,心絡瘀阻,故胸痛如刺;夜間陽氣內藏,陰氣用事,虛寒內甚,血失溫則凝,心絡瘀阻;脈失溫則收,心脈攣急,故胸痛入夜尤甚。陽氣不足則神疲乏力,面色蒼白,四肢不溫,舌質淡紅,苔白,脈沉遲。治宜益氣溫陽,活血通絡。方用加味補陽還五湯,方中黃芪以補氣升陽;桂枝溫陽通脈;地龍通經活絡;桃仁、紅花、赤芍、當歸、川芎活血散瘀定痛;枳殼寬胸理氣,使補氣而不郁,助陽而不滯,佐制君藥以調和氣血:諸藥配伍溫陽益氣,溫陽則心脈得舒,活血則心瘀得解,補氣則心陽得生,陽氣得復諸證乃愈。補陽還五湯出自清代王清任的《醫林改錯》,具有氣血兼治虛實兼顧的功效,原方主要治療中風半身不遂,適用“因虛致病”的證候,本方通過加入桂枝和枳殼增加其溫陽理氣之功,對變異型心絞痛進行治療,療效顯著故以論證。

[1]郭茂珍.西醫內科學[M].北京:人民衛生出版社,2005.89

R541.4

B

10.3969/j.issn.1671-4040.2013.08.014

2013-02-19)