干預糖調節受損人群逆轉為正常糖耐量對比研究

李彥明 張存志 邸力強2 曹瑞芳2 李書彬 劉麗霞 尹春玲 馬鳳改

(1河北省趙縣疾病預防控制中心 趙縣 051530;2河北省趙縣糖尿病研究所 趙縣 051530)

糖尿病前期是指血糖調節正常發展為糖調節受損(IGR),血糖升高但尚未達到糖尿病診斷標準。包括空腹血糖受損(IFG),指空腹血糖5.6~7.0 mmol/L的人群;糖耐量減低(IGT),即口服75 g葡萄糖負荷后2 h血糖(2 hPG)界于7.8~11.0 mmol/L之間;可單獨或并存IFG及IGT的狀態。IGR是糖尿病的高危人群,是發展成糖尿病的一個過渡階段,也是預防2型糖尿病的最后關口[1]。最近,中華醫學會糖尿病學分會,對14個省市糖尿病流行病學調查,發現我國20歲以上人群的糖尿病患病率已達9.7%,推算病人約9 200萬人,其中60%的糖尿病患者未被診斷;糖尿病前期患病率達15.5%,推算處于糖尿病前期者約1.48億人,這意味著我國糖尿病“后備軍”人群龐大[2]。糖尿病患者正在世界范圍內迅猛發展,其中2型糖尿病(2 hDM)占糖尿病患者絕大多數,目前尚不能根治。因此,糖尿病的預防刻不容緩。筆者根據《內經》“治未病”理論和“埋針、留針”原理,古為今用,對糖尿病前期患者采用穴位埋線療法取得較好療效。現報告如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 入選對象為門診及社區普查體檢人群,年齡35~65歲,糖調節受損(IGR)患者120例,平均年齡(58±15)歲,男性74例,女性46例,多伴有高血壓,部分是體形肥胖或超重、血脂異常或(和)糖尿病一級親屬。隨機分為兩組各60例,首診時兩組間、年齡、性別、FPG、2 hPG、體重指數(BMI)、TC、TG 均無顯著差異(P>0.05),有可比性。

1.2 入選標準 (1)取得本人同意簽署知情同意書;(2)兩次 OGTT 空腹血糖(FPG)6.1~7.0 mmol/L和(或)2 h 血糖 7.8~11.1 mmol/L[3];(3)體重指數≥19 kg/m2。

1.3 排除標準 (1)糖尿病;(2)嚴重全身性疾病(心、肝、腎、肺、血液等疾病,嚴重感染、精神病、結締組織疾病等);(3)3個月內使用過激素(全身性)等影響糖代謝的藥物;(4)孕婦、準備妊娠的婦女、哺乳期婦女;(5)過去1個月內已參與減肥或其它藥物臨床試驗。

1.4 方法 本研究共120例,隨機分為對照組60例,穴位埋線組(治療組)60例。血糖控制目標值為FPG<6.1 mmol/L,2 hPG<8.0 mmol/L。血脂控制標準值為總膽固醇(TC)<4.5 mmol/L,甘油三酯(TG)<1.5 mmol/L。降低體重指數目標值為<25 kg/m2。血壓控制目標值為130/80 mmHg以下。兩組均進行一般健康教育,了解IGR防治的重要性,囑咐患者限制總的熱量及脂肪成分、限制飲酒、鼓勵多食蔬菜及高纖維食物,同時堅持規律和持久的運動,時間12個月。治療組加用穴位埋線[鉻制醫用羊腸線,上海浦東金環醫療用品公司生產,國食藥器械(準)字2006第3650668號],于患者脾俞、胰俞(第8胸椎下旁開1.5寸)[4]、肝俞、腎俞穴進行穴位埋線,根據辨證施治選足三里、豐隆、氣海、關元、三陰交、陽陵泉等配穴加埋線,每月埋線1次,共6次。兩組均于第6個月、12個月判定療效。女性經期不做治療。如患者出現糖尿病癥狀,如多食、多飲、多尿、消瘦,FPG≥7.0 mmol/L或2 hPG≥11.1mmol/L,2次FPG和(或)75 g葡萄糖OGTT達到糖尿病標準,則定為研究的終點,終止研究。穴位埋線應用腸線、用具、方法、適應證、禁忌證、埋線術后反應處理等均符合國家頒布的《針灸技術操作規范》[5]和《埋線療法治百病》[4]操作規范。采用套管針埋線療法:經常規消毒后,醫生戴無菌手套,取一段適當長度的可吸收性外科縫合線,放入套管針的前端,后接針芯,用一手拇指和食指固定擬進針穴位,另一只手進針刺入穴位,達到所需的深度,辨證施治,給予適當提插捻轉手法,當出現針感后,邊推針芯,邊退針管,將線埋植在穴位的肌肉或皮下組織內。拔針后用無菌干棉球(簽)按壓針孔止血,也可用創可貼蓋貼針眼,2 d后取下創可貼。

2 結果

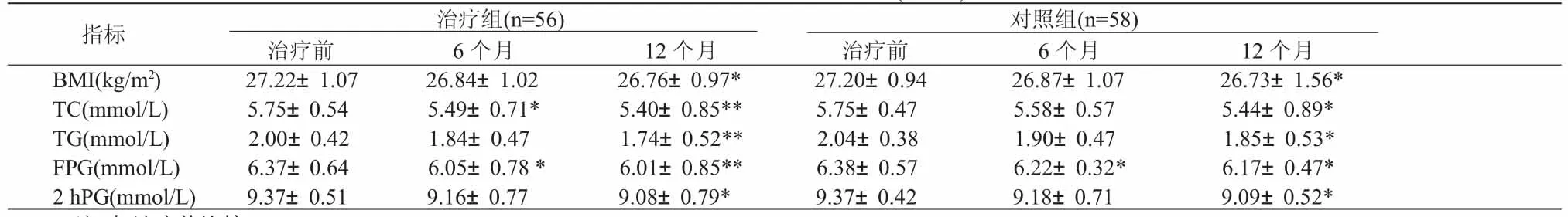

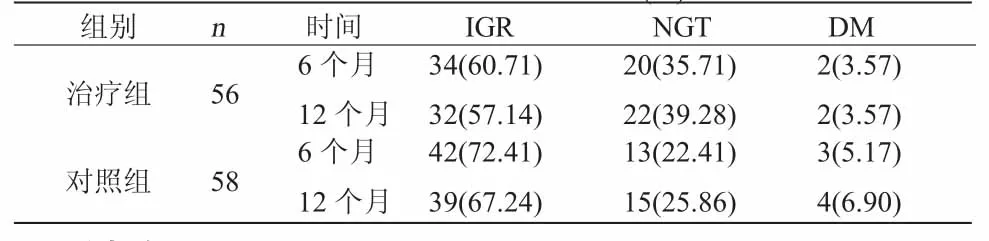

穴位埋線組60例,觀察期內2例無明確原因退出,2例外地工作。對照組60例,觀察期內1例外地打工,1例患肺癌未堅持到終點。干預6個月與治療前比較,除了治療組TC、FPG和對照組FPG有顯著差異(P<0.05)外,其它指標均無顯著統計學意義。當干預12個月后,所有觀察指標均較治療前有顯著改善(P<0.05或P<0.01)。見表1。6個月時,治療組IGR向NGT逆轉率為35.71%,明顯高于對照組(22.41%),IGR進展為DM,治療組的發生率為3.57%,明顯低于對照組(5.17%)。同時還發現,治療組在穴位埋線6個月停止后,繼續隨訪至12個月,發現IGR向NGT的逆轉率以及IGR向DM的發生率均未反彈,表明治療組仍優于對照組。見表2。

表1 治療前后各指標比較 (±S)

表1 治療前后各指標比較 (±S)

注:與治療前比較,*P<0.05,**P<0.01。

對照組(n=58)指標 治療前 6個月 12個月 治療前 6個月 12個月治療組(n=56)BMI(kg/m2) 27.22±1.07 26.84±1.02 26.76±0.97* 27.20±0.94 26.87±1.07 26.73±1.56*TC(mmol/L) 5.75±0.54 5.49±0.71* 5.40±0.85** 5.75±0.47 5.58±0.57 5.44±0.89*TG(mmol/L) 2.00±0.42 1.84±0.47 1.74±0.52** 2.04±0.38 1.90±0.47 1.85±0.53*FPG(mmol/L) 6.37±0.64 6.05±0.78* 6.01±0.85** 6.38±0.57 6.22±0.32* 6.17±0.47*2 hPG(mmol/L) 9.37±0.51 9.16±0.77 9.08±0.79* 9.37±0.42 9.18±0.71 9.09±0.52*

表2 IGR干預后情況 例(%)

3 討論

中醫學認為,糖尿病前期屬于“脾癉”范疇,病因病機以稟賦不足、過食甘肥、久坐少動、脾失運化、情志失調、肝郁腎虛等原因所致。《素問·奇病論篇》:“病有口干者,此五氣之溢也,名曰脾癉。此人必數食甘美而多肥也。肥者令人內熱,甘者令人中滿。故其氣上溢,轉為消渴[6]。”《靈樞·逆順篇》指出:“上工刺其未生者也,其次,刺其末盛者也”。《靈樞·終始篇》:“邪氣入深,刺此病者,深而久留之,間日而復制之,留不久,則固結之邪不能散也。”《靈樞·管針》指出:“病邪固結者,取以埋針。”目前世界范圍內已有多項大規模前瞻性干預研究證實,通過強化、改善生活方式或單一藥物干預,可減緩糖尿病前期人群糖尿病及心腦血管病并發癥的危險[7~8]。糖尿病前期患者脾虛胰弱,肝郁腎虧,相互固結,常伴有高血壓、肥胖、血脂異常、代謝綜合征等病理特征。筆者在穴位埋線治療糖尿病及其并發癥取得較好療效基礎上[9]、在中醫“圣人不治已病治未病,上工救其萌芽”理論指導下,對固結病邪采用穴位埋線療法,刺其未生,刺其未盛,救其未成,把欲病消滅在萌芽。這與《內經》“埋針”、“留針”反復持續刺激腧穴產生持久效應經典含意是一致的。脾癉固結日久,欲向消渴過渡,當以健脾強胰、疏肝補腎立法,穴位埋線平衡陰陽為治則,辨證論穴,首選脾、胰、肝、腎背俞穴為主,以足三里、豐隆、三陰交、陽陵泉、氣海、關元等穴相佐。

脾胃同源,脾主運化,五臟六腑之氣,皆稟受于脾。脾俞穴是治療“脾癉”之主穴,配豐隆有祛痰化濕之功。《靈樞·五邪》曰:“邪在脾胃,皆調于三里。”足三里與脾俞配伍,在治療脾胃疾病中尤為重要。胰脾同源,胰俞穴為近代發現治療胰腺疾病的新穴,能調理內分泌功能[10],也是筆者穴位埋線治療糖尿病及并發癥的驗穴、效穴和要穴,在脾胃肝腎功能協同下,胰津充盈使水谷精微深化細化通達布輸,通過丘腦-垂體-胰島腺軸靶標內分泌網絡調節,能增加胰島素敏感性,減輕胰島素抵抗,改善胰島功能,逆轉代謝綜合征,降低血糖,降低糖化血紅蛋白[11]。肝主疏泄,喜條達,刺肝俞加腎俞配足三里、陽陵泉,能疏肝解郁,條達情志,瀉肝之實,補肝之虛。腎主氣,是推動一身之氣之源。腎俞是腎經之背俞穴,是臟腑之氣輸注集于背部之所在,又是十二經之核心,脾、胰、肝、腎四穴之合,諸穴相配,脾胃健運,胰津旺盛,肝氣充盈,驅散諸邪,脾癉逆轉,消渴少生。

穴位埋線療法的優勢:穴位埋線療法施術時間短,無需用麻醉藥,術后患者基本無痛苦。鉻制羊腸線具有長效刺激作用,一般90 d吸收,較之常規針刺、電針具有更好后期療效[12],可克服常規每日或隔日1次針刺治療時的痛苦及每日就診長達數周數月的麻煩。治療費用較為經濟,無西藥的不良反應,無口服中藥煎煮的繁瑣。臨床及實驗研究證實,羊腸線作為一種異體蛋白,埋入穴位后,可誘導人體產生變態反應,使淋巴組織致敏,配合抗體與巨噬細胞來破壞、分解、液化羊腸線,使之分解為多肽、氨基酸等,對穴位產生的生理及物理學刺激可長達20 d或更長[13]。在大鼠“足三里”和“腎俞”穴,于注射嗎啡10 d前開始行穴位埋線,結果埋線于“足三里”可減緩嗎啡鎮痛耐受,逆轉嗎啡行為敏化形成顯著優于“腎俞”穴位埋線組[14]。我們運用穴位埋線加用中藥治療早期糖尿病腎病取得較好療效[9]的同時,對部分IGR患者穴位埋線前作了眼底及尿微量白蛋白檢測,7例有視網膜血管病變,4例尿微量白蛋白異常,埋線6次后,5例視網膜病變明顯好轉,3例尿微量白蛋白消失。提示IGR人群中已合并慢性并發癥,穴位埋線療法能改善視網膜病變及腎損害,逆轉尿微量白蛋白,對IGR導致早期微血管病變有較好的防治作用。

采用穴位埋線療法可提高糖尿病前期人群向正常糖耐量逆轉,減少糖尿病發生率,全部病例埋線處無1例出現血腫及感染。但本研究觀察例數尚少,需繼續擴大病例觀察。在對穴位埋線、節食運動兩組病例觀察6個月、12個月判定療效后,還要繼續進行更長時間的療效觀察。本療法簡、便、驗、廉、效,患者容易接受,各級醫院和社區均適用,有廣闊推廣前景。

[1]陳名道.2型糖尿病的一級預防[J].中華內分泌代謝雜志,2006,22(1S):5-7

[2]中華醫學會糖尿病學分會.我國糖尿病患者六年翻了兩番多[N].健康報,2010,3-30,1版

[3]錢榮立.中國糖尿病防治指南[M].北京:北京大學醫學出版社,2004.28-29

[4]溫木生,鄭永祥.埋線療法治百病[M].第2版.北京:人民軍醫出版社,2004.301-304

[5]中華人民共和國國家標準.針灸技術操作規范[S].GB/T 21709,10-2008,北京:中國標準出版社,2008.1-6

[6]中華中醫藥學會.糖尿病中醫防治指南[M].北京:中國中醫藥出版社,2007.15

[7]楊文英,林麗香,齊今吾,等.阿卡波糖和二甲雙胍對IGT人群糖尿病預防的效果—多中心3年前瞻性觀察[J].中華內分泌代謝雜志,2001,17(3):131-134

[8]王金平,張波,姜亞云,等.大慶糖尿病前期人群糖耐量改善對心血管事件和死亡率的影響—一項20年隨訪研究[J].中華內分泌代謝雜志,2010,26(1):6-9

[9]張存志,張瑞君,邸力強,等.中藥注射液加用經穴埋線對早期糖尿病腎病患者微血管病變的影響[J].中醫雜志,2007,48(1):50-52

[10]諶劍飛,凌冰.穴內胰島埋植治療Ⅰ型糖尿病10例臨床觀察[J].中醫雜志,2009,40(8):484-486

[11]張力彪,張存志,王素敏,等.經穴強化埋線聯合中藥注入治療磺脲類藥物繼發失效機理的研究[J].遼寧中醫雜志,2009,36(9):1 447-1 449

[12]盧文,房忠女.穴位埋線與電針治療乳腺增生病對照觀察[J].中國針灸,2010,30(3):203-205

[13]任曉艷.穴位埋線的源流及其機理探討[J].中國醫藥學報,2004,19(12):757-759

[14]王珂,劉慧芳,周文華.“足三里”和“腎俞”穴位埋線對大鼠嗎啡鎮痛耐受和運動行為敏化的影響[J].中國針灸,2008,28(7):509-513