養(yǎng)血清腦顆粒治療后循環(huán)缺血所致眩暈臨床療效觀察

劉新舉 曹愛兵 劉勇 王敏新 虞成畢

(1江西省九江市中醫(yī)醫(yī)院 九江 332002;2江西省九江市開發(fā)區(qū)人民醫(yī)院 九江 332006)

顱腦后循環(huán)缺血是常見的缺血性腦血管疾病,約占缺血性腦卒中的20%,包括短暫性腦缺血發(fā)作以及腦梗死。主要原因為顱腦后循環(huán)系統(tǒng)動脈粥樣硬化引起動脈管腔狹窄、血管痙攣、血流緩慢和血小板聚集等原因導致后循環(huán)血流障礙;或者在Willis環(huán)正常時,鎖骨下動脈、頸部動脈、顱腦前循環(huán)系統(tǒng)的動脈狹窄或阻塞而由椎基底動脈代償血供時,大部分血液通過后交通動脈,大量流向手臂、大腦前循環(huán)等供血區(qū),導致后循環(huán)出現(xiàn)盜血性缺血;后循環(huán)對內耳、腦干、小腦等區(qū)域供血降低,使得對缺血敏感的前庭神經系統(tǒng)(包括周圍和中樞)功能障礙而出現(xiàn)眩暈癥狀。眩暈是后循環(huán)缺血常見癥狀,且常反復發(fā)作,遷延不愈,治療方法較多,療效不一。我院近年來采用養(yǎng)血清腦顆粒聯(lián)合西藥治療后循環(huán)缺血所致眩暈,取得了較為理想的療效。現(xiàn)報道如下:

l 資料與方法

1.1 入選標準 2010年3月~2012年9月期間在九江市中醫(yī)醫(yī)院門診就診以眩暈為主癥的患者,根據(jù)《中國后循環(huán)缺血的專家共識》[1]中的診斷標準診斷為后循環(huán)缺血同時符合以下標準的患者58例。(1)眩暈:表現(xiàn)以突發(fā)性和間歇性的外物和(或)自身按一定方向的旋轉、翻滾、浮沉或飄移感(閉眼不緩解)為主癥。強調的是一種運動性幻覺,主觀感受到一種客觀并不存在的自身或外界在運動。(2)急性起病,中老年患者,伴有急性腦血管病的其它臨床癥狀和體征。(3)治療依從性好并同意定時復診者。(4)排除良性發(fā)作性位置性眩暈、前庭神經炎、梅尼埃病、急性中耳炎、后循環(huán)出血、眩暈性癲癇、偏頭痛性眩暈、顱內腫瘤以及心臟血液系統(tǒng)疾病等其他疾病所致的眩暈。(5)排除頭昏、頭暈和暈厥為主要臨床表現(xiàn)的患者。

1.2 研究方法 入選的58例患者,用隨機表隨機分為兩組。治療組29例,年齡53~80歲,男性20例,女性9例,口服養(yǎng)血清腦顆粒4 g,每日3次,尼莫地平片20 mg,每日3次,阿司匹林腸溶片100 mg,每日1次,辛伐他汀滴丸20 mg,每晚1次。對照組29例,年齡48~79歲,男性13例,女性16例,口服尼莫地平片20 mg,每日3次,阿司匹林腸溶片100 mg,每日1次,辛伐他汀滴丸20 mg,每晚1次。根據(jù)病情需要,可同時用降血壓藥、降糖藥及其它對癥藥。兩組患者均服藥2周,同時檢測治療前后血常規(guī)、血流變以及TCD。

1.3 療效評定 分別在治療后1周、2周時根據(jù)臨床表現(xiàn),統(tǒng)計痊愈率、顯效率、有效率、無效率。療效評定標準:(1)痊愈:眩暈等癥狀消失;(2)顯效:眩暈等癥狀明顯減輕,不伴有自身及景物的旋轉感,可以正常生活和工作;(3)有效:眩暈減輕,僅伴有輕微自身及景物的旋轉感,生活和工作部分受影響;(4)無效:眩暈和頭暈等癥狀無改善或加重[2]。

1.4 統(tǒng)計學分析 采用SPSS19.0軟件建立數(shù)據(jù)庫并進行統(tǒng)計學分析。計量資料采用(均數(shù)±標準差)表示,兩組均數(shù)的比較采用t檢驗,臨床療效比較采用χ2檢驗,以P<0.05為差異有統(tǒng)計學意義。

2 結果

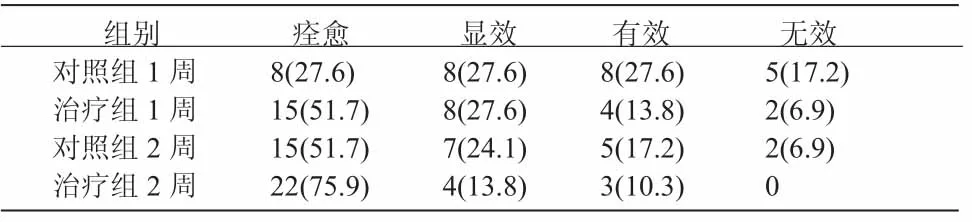

2.1 臨床療效 治療1周時治療組痊愈率為51.7%,對照組痊愈率為27.6%,治療組有2例無效,對照組有5例無效,對照組與治療組治療1周后臨床療效比較具有顯著差異(P<0.05)。治療2周時治療組痊愈率為75.9%,對照組痊愈率為51.7%,治療組全部有效,對照組有2例無效,對照組與治療組治療2周后臨床療效比較具有顯著差異(P<0.05)。同組治療前后比較,治療組治療2周時與治療1周時比較未見顯著差異(P>0.05),對照組治療2周時與治療1周時比較具有顯著差異(P<0.05)。表明治療組起效快、療效好。見表1。

表1 兩組治療后療效比較 例(%)

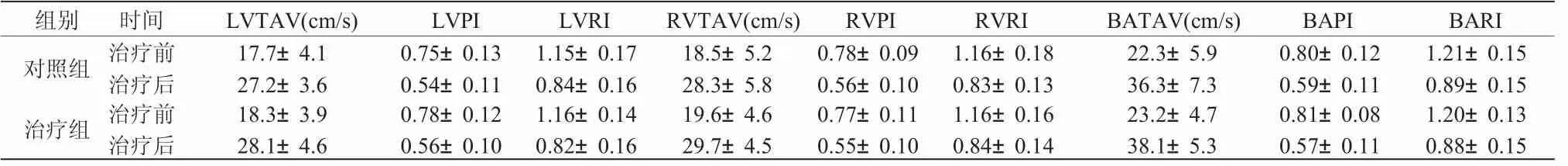

2.2 血流動力學 兩組病人治療后椎-基底動脈系統(tǒng)各項TCD指標均有顯著改善(P<0.05)。兩組之間比較無顯著差異(P>0.05)。見表2。

表2 兩組治療前后椎基底動脈各項TCD指標比較 (±S)

表2 兩組治療前后椎基底動脈各項TCD指標比較 (±S)

注:LV:左椎動脈,RV:右椎動脈,BA:基底動脈,TAV:時間平均流速,PI:血管搏動指數(shù),RI:阻力指數(shù)。

組別 時間 LVTAV(cm/s) LVPI LVRI RVTAV(cm/s) RVPI RVRI BATAV(cm/s) BAPI BARI治療前 17.7±4.1 0.75±0.13 1.15±0.17 18.5±5.2 0.78±0.09 1.16±0.18 22.3±5.9 0.80±0.12 1.21±0.15對照組 治療后 27.2±3.6 0.54±0.11 0.84±0.16 28.3±5.8 0.56±0.10 0.83±0.13 36.3±7.3 0.59±0.11 0.89±0.15治療前 18.3±3.9 0.78±0.12 1.16±0.14 19.6±4.6 0.77±0.11 1.16±0.16 23.2±4.7 0.81±0.08 1.20±0.13治療組 治療后 28.1±4.6 0.56±0.10 0.82±0.16 29.7±4.5 0.55±0.10 0.84±0.14 38.1±5.3 0.57±0.11 0.88±0.15

3 討論

后循環(huán)缺血是臨床常見且多發(fā)于中老年人的缺血性腦血管疾病,常見原因為脂肪沉積、纖維斑塊鈣化、出血性潰瘍和血栓等因素致椎動脈和基底動脈內形成向血管管腔內部突起的粥樣斑塊,致使管徑變小而導致血管狹窄,因血管狹窄而缺血時,常形成很多不充分的側支循環(huán),且后循環(huán)側支循環(huán)形成很不完全,老年人在動脈硬化等基礎疾病的基礎上,只要輕度低血壓即可發(fā)生后循環(huán)缺血;其次因物理或化學刺激(例如交感神經張力增高)椎基底動脈,引起椎基底動脈痙攣而造成后循環(huán)血液循環(huán)障礙;此外,血液成分改變和高脂血癥等導致血液黏稠度增高,血細胞流速緩慢,層流紊亂,以及椎基底動脈舒縮功能障礙,致使血流動力學改變,甚至引起血栓形成而影響動脈血管的有效血循環(huán),從而導致后循環(huán)缺血。前庭神經核是腦干內最大的神經核,對缺血、缺氧等較敏感。只要有誘發(fā)輕度的腦循環(huán)血流動力學變化因素,即可誘發(fā)嚴重的眩暈。眩暈可作為腦血管狹窄尤其椎基底動脈狹窄的唯一癥狀。有創(chuàng)的DSA檢查限制了對此類患者的病因研究,TCD具有準確、經濟、無創(chuàng)、可重復性等特點,能夠為眩暈患者的血管性病因診斷提供線索,并能為治療及預后提出建議,適于這類患者的病因診斷及隨訪[3]。

本病屬中醫(yī)學“眩暈”范疇。究其病機,乃由風、火、痰、瘀而致痰瘀阻絡,腦竅壅塞不通,阻礙清陽上升,腦竅失養(yǎng)而致。故治療眩暈要以通利腦竅、活血行氣、疏通經脈為要。養(yǎng)血清腦顆粒是在中醫(yī)傳統(tǒng)經典名方“四物湯”的基礎上加用珍珠母、決明子、夏枯草等平肝潛陽類藥物,采用現(xiàn)代工藝制成,具有滋陰補血、平肝潛陽、活血通絡、解痙止痛之功效。主要成分為當歸、川芎、白芍、熟地黃、鉤藤、雞血藤、夏枯草、決明子、珍珠母、延胡索、細辛等。其中川芎具有活血行氣的作用,可行血中之氣,善行于頭面,氣行血則行;當歸、白芍和熟地黃均為補血藥,且當歸兼有行血的作用,這四味藥物配伍以補為主,以通為用,補血不滯血,行血而不破血;珍珠母、決明子平肝潛陽;鉤藤具有平肝熄風作用;雞血藤具有養(yǎng)血祛風、通經活絡作用;延胡索具有活血散瘀、安神止痛作用;細辛具有散寒解表、溫經止痛作用。全方合用活血通絡,平肝潛陽,養(yǎng)血通竅,使眩暈癥狀得以消除。現(xiàn)代藥理研究顯示,當歸、川芎、白芍、熟地黃、雞血藤具有抗血栓、抗血小板聚集的作用,能加快血液流動,改善腦細胞的缺氧狀態(tài)。珍珠母所含的磷脂酰乙胺醇及鉤藤、夏枯草、決明子、延胡索、細辛等所含的生物堿以及揮發(fā)油具有鎮(zhèn)痛、鎮(zhèn)靜、抗驚厥作用,對改善睡眠、緩解眩暈有積極作用。

本研究結果顯示,養(yǎng)血清腦顆粒聯(lián)合西藥比單用西藥治療后循環(huán)缺血所致眩暈療效更佳,起效更快。

[1]中國后循環(huán)缺血專家共識組.中國后循環(huán)缺血的專家共識[J].中華內科雜志,2006,45(9):786-787

[2]國家中醫(yī)藥管理局.中醫(yī)病證診斷療效標準[S].南京:南京大學出版社,2009.223-224

[3]李秀花,徐長波,趙麗玲.TCD、CDFI對頭暈、眩暈患者檢測的臨床意義[J].中國現(xiàn)代醫(yī)藥雜志,2012,14(3):45-47