丹茵退黃湯聯(lián)合西藥治療急性黃疸型肝炎80例

張新平

(河南省舞鋼市中醫(yī)院 舞鋼 462500)

急性黃疸型肝炎是急性肝炎的一個臨床分型,根據(jù)急性肝炎患者有無黃疸表現(xiàn)及血清膽紅素是否升高將急性肝炎分為急性黃疸型肝炎和急性無黃疸型肝炎,甲、乙、丙、丁、戊五型肝炎病毒均可引起此型肝炎。其臨床表現(xiàn)以消化道癥狀為主,可見乏力、納差、惡心、腹脹、發(fā)熱,有或無身目黃染。起病較急,應盡快治療,以防止肝炎的慢性化趨勢,其病因常為甲型肝炎病毒(HAV)引起。筆者運用丹茵退黃湯配合常規(guī)西藥治療急性黃疸型肝炎80例,與單純使用西藥治療對照,療效較好。現(xiàn)總結如下:

1 資料與方法

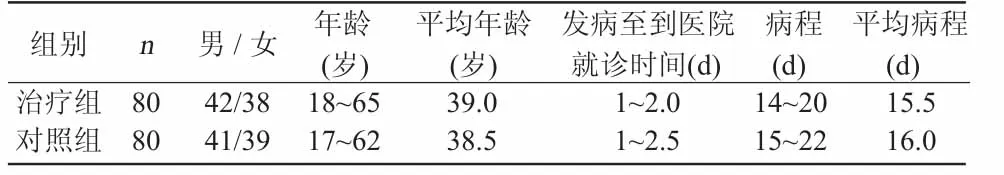

1.1 研究對象 納入樣本160例均為我院肝病專科2009年1月~2011年12月住院患者,按抽簽方法隨機分為兩組,兩組一般資料具有可比性(P>0.05)。見表 1。

表1 兩組基本情況 例

1.2 診斷標準 參照中華醫(yī)學會傳染病與寄生蟲病學分會、肝病學分會2000年西安會議修訂的《病毒性肝炎的防治方案》[1]制定如下:(1)臨床癥狀:起病急,見乏力、納差、惡心、腹脹、發(fā)熱,有或無身目黃染。(2)實驗室檢查:肝功能明顯異常,主要為膽紅素和丙氨酸氨基轉移酶異常。病原學檢測陽性。(3)B超檢查:肝腫大和/或脾腫大。

1.3 排除標準 (1)重型肝炎病人;(2)肝腎綜合征病人;(3)肝硬化、肝癌病人。

1.4 治療方法 兩組均連續(xù)治療2個療程,14 d為1個療程。

1.4.1 治療組 丹茵退黃湯:藥用丹參30 g、茵陳30 g、生大黃 6 g、炒白術 15 g、白花蛇舌草 15 g、山豆根 10 g、赤芍 12 g、五味子 10 g、黃芩 10 g、梔子10 g、板藍根10 g、生甘草3 g,水煎服,日2次,西藥治療同對照組。

1.4.2 對照組 常規(guī)西藥治療,如甘利欣注射液、雙黃連注射液、維生素C、維生素B6、10%氯化鉀等。1.5 觀測指標 臨床癥狀、肝功能、病原學、B超檢測。

2 療效觀察

2.1 療效標準 連續(xù)治療2個療程,1個月后隨訪全部160例患者,判定療效。參照中華醫(yī)學會傳染病與寄生蟲病學分會、肝病學分會2000年西安會議修訂的《病毒性肝炎的防治方案》[1]制定療效標準。痊愈:臨床癥狀體征消失,肝臟和/或脾臟恢復正常或明顯回縮,肝區(qū)無明顯壓痛和/或叩擊痛,肝功能無異常,病原學檢測陰性。有效:臨床癥狀體征基本消失,肝臟和/或脾臟恢復正常或明顯回縮,肝區(qū)無明顯壓痛和/或叩擊痛,肝功能接近正常,病原學檢測陰性或陽性。無效:臨床癥狀體征、實驗室檢查、B超檢查和治療前無明顯變化。

2.2 結果 見表2。

表2 兩組治療結果比較 例

3 討論

急性黃疸型肝炎是急性肝炎的一種,發(fā)病率高,治療比較困難,如果不能及時治療極有可能導致肝硬化、肝腹水等惡性病;在治療上,沒有特效的藥物。其相當于中醫(yī)學“黃疸”、“脅痛”范疇,《素問·平人氣象論》:“溺黃赤,安臥者,黃疸……目黃者曰黃疸。”《金匱要略·黃疸病脈證并治》:“黃家所得,從濕得之。”[2]明確指出其病因為濕,日久濕熱蘊蒸,相互交結,膽汁不循常道外溢肌膚而發(fā)黃;其病位主要在肝膽脾胃,且由脾胃波及肝膽;臨床治療中,應堅持分析證候主次,詳查病證標本,分清輕重緩急,辨病與辨證相結合,整體論治。

治療上應以清熱化濕、活血健脾為主,藥用丹茵退黃湯。方中茵陳為清熱利濕退黃之要藥,具有利膽護肝作用,梔子清熱燥濕瀉肝膽、利三焦,生大黃祛瘀通便、清熱解毒,常用于肝膽濕熱,三者相伍為茵陳蒿湯,可使?jié)駸嵋叨緩拇笮”愣觯F(xiàn)代藥理研究證實,該方對肝損傷的大鼠有明顯減輕作用,使肝細胞內(nèi)糖的含量增加,并降低血清丙氨酸氨基轉移酶的活力;炒白術補氣健脾、燥濕利水,意在“見肝之病,當先實脾”;五味子有降丙氨酸氨基轉移酶和保肝作用[3];赤芍清熱涼血、祛瘀止痛;丹參可改善微循環(huán),用于肝郁脅痛,促進肝功能和肝脾腫大的恢復;白花蛇舌草清熱、利濕、解毒、消癰;黃芩具有保肝利膽作用,治療“諸熱黃疸”歷史悠久,對由四氯化碳、半乳糖胺等所致的實驗動物肝損傷有明顯的防治作用;板藍根、山豆根清熱解毒,具有保肝作用,對四氯化碳引起動物實驗性肝損傷以及D-氨基半乳糖所致大鼠肝損害均有一定的保護作用,不僅能使轉氨酶降低,而且還能使肝組織的損害減輕;生甘草補脾益氣、緩急止痛、調(diào)和諸藥,其中甘草甜素能明顯縮短病毒性肝炎的病程、恢復肝功能[3~4]。

綜上所述,諸藥合用具有清熱化濕退黃、疏肝活血健脾等作用,故能取得較好療效。在西醫(yī)保肝基礎上加用丹茵退黃湯,明顯優(yōu)于單純西醫(yī)治療,療效確鑿,值得臨床進一步研究。

[1]中華醫(yī)學會傳染病與寄生蟲病學分會、肝病學分會.病毒性肝炎防治方案[J].中華肝臟病雜志,2000,8(6):257-263

[2]王永炎.中醫(yī)內(nèi)科學[M].上海:上海科學技術出版社,1997.209-221

[3]王筠默.中藥藥理學[M].上海:上海科學技術出版社,1985.36-121

[4]凌一揆.中藥學[M].上海:上海科學技術出版社,1994.37-247