戴維·H·胡伯爾(1926-2013)

呂吉爾/編譯

戴維·H·胡伯爾

●美國(guó)神經(jīng)生理學(xué)家、美國(guó)科學(xué)院院士、1981年諾貝爾生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)得主戴維·H·胡伯爾(David Hunter Hubel)因腎功能衰竭于2013年9月22日在美國(guó)馬薩諸塞州林肯鎮(zhèn)去世,享年87歲。

胡伯爾博士驚人的視覺皮層圖像揭開了大腦最神秘功能之一——視覺——的神秘面紗。從1950年代后期開始,胡伯爾博士的研究揭示了視覺皮層——大腦接收眼睛采集的大量數(shù)據(jù)的區(qū)域——的結(jié)構(gòu)。

合作研究的故事

胡伯爾與瑞典裔美國(guó)神經(jīng)生理學(xué)家托爾斯滕·N·維澤爾(Torsten Nils Wiesel,1924-)一道發(fā)現(xiàn)了神經(jīng)細(xì)胞,也即神經(jīng)元,是如何分析進(jìn)入視網(wǎng)膜的光線,一點(diǎn)一滴地合成我們感知外部世界的詳盡的、運(yùn)動(dòng)的、幾乎無限多的最終圖像。

經(jīng)過25年的共同研究,他倆揭示,在大腦視覺皮層中,具有相同圖像特征選擇性和相同感受域的眾多神經(jīng)細(xì)胞,以垂直于大腦表面的方式排列成柱狀結(jié)構(gòu)——功能柱。這些柱狀結(jié)構(gòu)被看成是大腦功能組織的一個(gè)基本結(jié)構(gòu)。功能柱垂直地貫穿大腦皮層的六個(gè)層次,同一功能柱內(nèi)所有的神經(jīng)細(xì)胞都編碼相同的視覺信息。每個(gè)模塊各自處理所見世界的不同組成部分:如形狀、輪廓、顏色、運(yùn)動(dòng)和立體感。

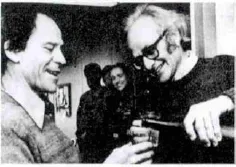

他倆的合作始于約翰斯-霍普金斯大學(xué),并在哈佛醫(yī)學(xué)院繼續(xù)了20年。胡伯爾博士和維澤爾與美國(guó)神經(jīng)心理學(xué)家、神經(jīng)生物學(xué)家羅杰·W·斯佩瑞(Roger Wolcott Sperry,1913-1994)分享了1981年諾貝爾生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)。

胡伯爾博士和維澤爾之所以被授予諾貝爾獎(jiǎng),其主要理由是基于以下兩項(xiàng)成就:第一,他倆在視覺系統(tǒng)發(fā)育方面的研究,發(fā)現(xiàn)了視覺功能柱。第二,他倆的研究奠定了視覺神經(jīng)生理學(xué)的基礎(chǔ)。他倆的研究給人們呈現(xiàn)了視覺系統(tǒng)是如何將來自外界的視覺信號(hào)傳遞到視覺皮層,并通過一系列處理過程(包括邊界檢測(cè)、運(yùn)動(dòng)檢測(cè)、立體深度檢測(cè)和顏色檢測(cè)等)最終在大腦中構(gòu)建出視覺圖像的。胡伯爾和維澤爾的實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,視覺功能柱的發(fā)育過程在動(dòng)物幼年時(shí)一旦完成即定型。這項(xiàng)研究為我們了解和治療幼兒白內(nèi)障和斜視打開了大門,對(duì)于大腦皮層神經(jīng)元可塑性的研究也非常重要。

當(dāng)他倆開始研究視覺系統(tǒng)的時(shí)候,人們對(duì)視覺皮層的功能組織還知之甚少,科學(xué)家們只是在不久前才剛剛開始記錄來自大腦最高層和最復(fù)雜區(qū)域的電脈沖。諾貝爾獎(jiǎng)委員會(huì)稱他倆的研究“揭開了大腦深處最隱秘的秘密之一:其細(xì)胞解碼大腦來自眼睛所接收信息的方式。”

在胡伯爾博士和維澤爾于1958年一起進(jìn)行的早期實(shí)驗(yàn)中,他們既好追根究底又愛花招百出。他們硬是把投影儀塞進(jìn)他們?cè)诩s翰斯-霍普金斯大學(xué)那15英尺見方的實(shí)驗(yàn)室里,屏幕前坐著他們的實(shí)驗(yàn)貓,貓頭上帶著實(shí)驗(yàn)頭盔。

他們給實(shí)驗(yàn)貓演示大小不同的點(diǎn)——明亮背景上的暗點(diǎn)和黑暗背景上的亮點(diǎn)——試圖找到一個(gè)能夠刺激并誘發(fā)連接于外科手術(shù)植入電極的單個(gè)神經(jīng)元做出反應(yīng)。在頭幾天里,他們沒得到任何收獲。感到絕望之時(shí),他們就揮舞著手臂在實(shí)驗(yàn)貓面前跳舞。更有甚者,他們還曾給實(shí)驗(yàn)貓看雜志廣告上的美女圖片。

在這兩位科學(xué)家2004年合寫的回憶錄 《大腦和視覺感知:25年合作研究的故事》中有這樣一句話,“我們的房間看上去肯定像個(gè)馬戲團(tuán),配齊了帳篷和珍禽異獸。”

胡伯爾和維澤爾所做的實(shí)驗(yàn)大幅擴(kuò)展了科學(xué)界對(duì)感覺信號(hào)處理的認(rèn)識(shí)。在1959年的一次實(shí)驗(yàn)中,當(dāng)胡伯爾博士和維澤爾切換視覺刺激的時(shí)候,一個(gè)陰影——以某個(gè)特定的走向掃過投影儀屏幕的一條淡淡的線條——讓實(shí)驗(yàn)貓的神經(jīng)元做出了反應(yīng)。他們反復(fù)實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)了貓視覺皮層的一個(gè)細(xì)胞對(duì)某一方向的條紋反應(yīng)最大。胡伯爾博士回憶道,一發(fā)現(xiàn)這個(gè),他們就對(duì)這個(gè)神經(jīng)元連續(xù)觀察研究了9個(gè)小時(shí)。這是在理解視覺系統(tǒng)的漫長(zhǎng)研究旅程中偶然邁出的第一步。

胡伯爾博士和維澤爾研究發(fā)現(xiàn),視覺細(xì)胞在出生后即開始發(fā)育,如果不使用就迅速退化。這一發(fā)現(xiàn)使得已經(jīng)確立的推遲視覺障礙兒童矯正手術(shù)的準(zhǔn)則得以改變。

只是解釋頭腦的運(yùn)作

戴維·H·胡伯爾于1926年2月27日出生在加拿大安大略省東南部溫索爾鎮(zhèn)的一個(gè)美國(guó)家庭,父母親從美國(guó)移居加拿大,祖輩則是從德國(guó)巴伐利亞州的訥德林根來到美國(guó)的移民。1929年時(shí),他隨全家來到加拿大魁北克省南部的蒙特利爾市居住,并在當(dāng)?shù)囟冗^童年。

1947年,他以優(yōu)異的數(shù)學(xué)和物理學(xué)成績(jī)畢業(yè)于加拿大蒙特利爾的麥吉爾大學(xué),獲得物理學(xué)學(xué)士學(xué)位。雖然被錄取到物理學(xué)研究生院,但是他心血來潮申請(qǐng)了麥吉爾大學(xué)醫(yī)學(xué)院。他在多年后的回憶錄中寫道,“讓我吃驚的是,我在那兒也被錄取了。”

他于1954年進(jìn)入約翰斯-霍普金斯大學(xué)醫(yī)學(xué)院工作,職位是神經(jīng)內(nèi)科住院醫(yī)生,隨后應(yīng)召入伍,進(jìn)入美國(guó)海軍的沃爾特-里德醫(yī)院。兵役期滿后,胡伯爾博士于1958年重新回到約翰斯-霍普金斯大學(xué),與當(dāng)時(shí)的頂尖神經(jīng)生理學(xué)家之一弗農(nóng)·B·蒙特卡斯?fàn)枺╒ernon Benjamin Mountcastle,1918-)一起工作,開始研究視覺皮層。

1981年10月10日,胡伯爾(右)與維澤爾慶祝他倆與羅杰·斯佩瑞分享諾貝爾生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)

然而,他一到那兒就發(fā)現(xiàn),蒙特卡斯?fàn)枌?shí)驗(yàn)室正在進(jìn)行一項(xiàng)為期6個(gè)月的整修。研究視覺的斯蒂芬·W·庫夫勒(Stephen William Kuffler,1913-1980,著名匈牙利裔美國(guó)神經(jīng)生理學(xué)家,公認(rèn)的現(xiàn)代神經(jīng)科學(xué)之父)邀請(qǐng)胡伯爾博士與維澤爾——?jiǎng)倓倧娜鸬鋪淼囊晃荒贻p科學(xué)家——組成拍檔來打發(fā)這段時(shí)光。這一預(yù)計(jì)半年的拍檔關(guān)系結(jié)果持續(xù)了25年。

胡伯爾博士和維澤爾與庫夫勒小組一起于1959年來到了哈佛大學(xué)醫(yī)學(xué)院,任神經(jīng)生物學(xué)教授。在那兒,他們形成了哈佛神經(jīng)生物學(xué)系——美國(guó)第一個(gè)神經(jīng)生物學(xué)系——的核心。

在那兒的之后40年,胡伯爾博士繼續(xù)研究和講學(xué)。他最喜愛的課程是他的新生研討會(huì),他教授了十多年,甚至在退休后還在教。

每年,他都會(huì)接受十多名哈佛新生進(jìn)入他的實(shí)驗(yàn)室,帶領(lǐng)他們進(jìn)行羊腦解剖,用皮革邊料練習(xí)外科縫合,教他們?nèi)绾魏附右约叭绾巫约簞?dòng)手制作簡(jiǎn)單的電子工具。

除了學(xué)術(shù)研究以外,胡伯爾博士的愛好也十分廣泛。他學(xué)習(xí)日語、法語并研究天文。他還彈鋼琴、吹笛子。他對(duì)攝影的興趣讓他與寶麗來公司的共同創(chuàng)辦者埃德溫·蘭德 (Edwin H.Land,1909-1991,美國(guó)科學(xué)家和發(fā)明家)建立了友誼。

在2009年紀(jì)念胡伯爾博士和維澤爾的第一篇視覺皮層研究論文發(fā)表40周年的致辭中,埃瑞克·R·坎德爾 (Eric Richard Kandel)回憶起他倆1978年獲得的哥倫比亞大學(xué)路易莎-格羅斯-霍維茨獎(jiǎng)審議過程中的一段插曲。

評(píng)獎(jiǎng)委員會(huì)的一名評(píng)委向坎德爾提出,胡伯爾博士和維澤爾的研究雖然精湛,但是對(duì)于人類生物學(xué)而言還是顯得普遍性有限。坎德爾回憶是這樣回答的,“您說得對(duì),它不適用于腎臟或脾臟。它要局限得多,它只有助于解釋頭腦的運(yùn)作。”