從財務角度看企業戰略:基于怡亞通案例分析

西南財經大學會計學院 司蔓蔓

1 盈余管理——基于IPO戰略誘惑

怡亞通2007年上市前后經營業績反差極大,從上市之初高達93.98元的股價,狂跌至3.70元。這不免讓人懷疑這是單純為上市圈錢人為地進行盈余管理。因此本文從公司盈余管理的動機入手,對其上市前后會計政策的運用、收益的現金保證度、主營業務支持度等三個方面進行全面分析,尋找盈余管理的蛛絲馬跡。

1.1 公司盈余管理的動機分析

通過查看怡亞通的募股說明書以及最近5年公司的戰略布局和年度報告,從兩個方面可以說明怡亞通有盈余管理動機

首先,公司上市之前有籌資的動機。在招股說明書中公司表示此次計劃發行3100萬股,募集資金7.3億元。募集資金主要用于大連供應商庫存管理服務項目等6個項目。公司積極地進行業務擴張,在廣度供應鏈的基礎上,發展深度供應鏈業務和產業鏈整合業務等,由是,可以看出公司欲上市圈錢以實現其快速擴張的戰略。

另外,公司在IPO融得7.3億的資金后,便在以后年度通過各種理由改變了募集資金的用途,其中變更用途的募集資金占募得總資金的49.85%。這顯然違背了公司IPO時對廣大中小投資者的承諾,使得公司上市圈錢的動機更加明顯。

1.2 盈余管理信號檢測分析

1.2.1 會計政策與會計估計的運用

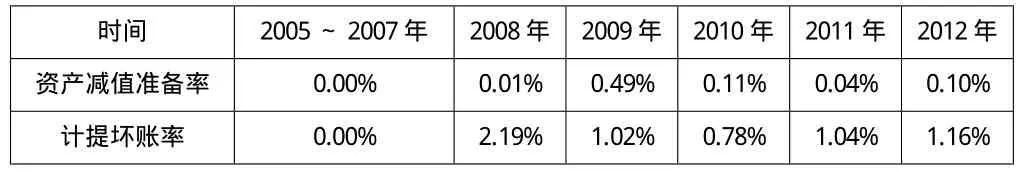

為了核實會計政策在財務結果中的反映,分別對怡亞通資產減值準備率、計提壞賬比率兩個典型的盈余質量指標進行分析。具體數據見表1。

表1

從表1可以看出,怡亞通在上市之前3年沒有計提資產減值準備和壞賬準備,而在2005~2007年的應收賬款在3年飆升了1.16倍,面對如此高額的應收賬款,公司并沒有計提壞賬準備,顯然公司的會計估計顯得過于“樂觀”,有失會計政策的謹慎性。

另外在公司上市后的5年間,計提的應收賬款的壞賬率呈先降后升的V型趨勢,其中2010年的壞賬比率是5年間最低。這一現象值得懷疑:公司2010年應收賬款增加了63.66%,公司的營業收入增加了1.28倍,但公司的凈利潤也僅與2011年持平,公司的經營活動的凈現金流量也為-7.39億元,這些都說明公司的利潤質量較差,另外公司的應收賬款已接近公司凈資產的2倍,具有較大的債權風險。按照會計謹慎性原則,公司應該充分地計提壞賬和資產減值損失,但是公司的壞賬率和資產減值準備率出現異常的下降趨勢,這不符合常理。因此本文認為公司有可能進行了盈余管理,虛增業績,以便維持公司良好的盈利形象。

1.2.2 收益現金支持度

由于正常的經營業績會與現金流量在變化趨勢上趨同,所以如果一個企業的收入沒有相應的現金流,那么公司的利潤是有水分和泡沫的。我們就有理由懷疑公司人為操縱利潤,進行了盈余管理。

通過分析怡亞通上市前后的收益現金支持度,可以發現公司2005~2012年8年間,除2005年收益保障度為正數外,其他年份的收益現金保障程度都為負數,另外,在2009~2012年呈V字行趨勢,其中2010年的收益支持度最低。這意味怡亞通在近7年間一直處于經營凈現流極度匱乏的窘迫狀況。這讓人更多地懷疑公司在上市前進行了盈余操縱。另外通過縱向對比,可以發現公司在2010年虛增利潤的痕跡較為明顯:本年公司應收賬款猛增,現金流極其匱乏,公司收益現金比率跌至8年中的最深谷,跌幅高達8倍之多,但是公司計提壞賬率和資產減值率為上市后最低水平。

如果說怡亞通上市前處于成長初期,經營活動流量“入不敷出”屬于公司發展初期不可避免的正常狀態,那么怡亞通上市后在獲得巨額資金后,主營業務不斷成熟,主營業務的經營現金流量依然非常匱乏,且低于上市前的水平,這就很難讓人相信公司IPO前財務數據的真實性。因此本文懷疑怡亞通在IPO前確實有明顯操縱利潤的行為。

1.2.3 主營業務的支持度

目前怡亞通的主營業務主要有4大類:廣度供應鏈服務,深度供應鏈服務,供應鏈整合,供應鏈金融服務等。其中前三類業務占公司總營業收入的99%。在正常情況下,金融收益屬于小項目,不應該構成公司利潤的主要來源,但是怡亞通的利潤就是靠小項目“力挽狂瀾”。怡亞通在上市前后8年間,金融收益成為貢獻利潤的“中流砥柱”,如果剔除金融收益因素,怡亞通的主營業務在近8年間都將處于虧損狀態。這暴露出公司主營業務的核心盈利能力不強,核心競爭力受到削弱的現狀。

1.3 盈余管理體檢報告

不管是指標的信號示警,還是怡亞通相關行為,我們都有理由懷疑怡亞通在上市前和2010年進行了盈余管理,以達到上市、股東套現,定向增發的目的。

2 擴張戰略——基于財務報表維度

企業實現增長或擴張有兩個途徑:一是靠經營,二是靠對外控制性投資。其中對外控制性投資是一種重要的實現跨越式發展的方式。怡亞通也實行了對外擴張的戰略,特別是上市以后,其擴張步伐變得更為迅速。截至2012年,公司通過設立和對外投資的子公司高達60多家,公司也從過去單 一的廣度供應鏈業務,發展形成了廣度供應鏈、深度供應鏈、產品整合、供應鏈金融等四大業務集群。

表2

由上述數據,可以知道2010年怡亞通的“長期股權投資”項目的余額與合并報表的差額約為7億元,這是控制性投資的基本規模,其次怡亞通通過“其他應收款”項目向子公司提供資金3.84億元。因此截至2010年末,怡亞通的控制性投資占用公司資源的規模10.9億元。進一步分析,在資產總計中,合并報表和母公司的報表數據的差額為22.5億元,這就是怡亞通2010年10.9億元的控制性投資撬動的資源,撬動資源率為206.5%,而同期飛馬國際的資源撬動率為627.92%,怡亞通控制性投資的擴張效應遠低于飛馬國際。2011年怡亞通控制性投資占用了公司13.6億元的資源,但撬動的資源僅為21.69億元,控制性投資的資源撬動率僅為159.54%,而同時飛馬國際控制性投資的資源撬動率為456.22%;2012年怡亞通的控制性投資占用了公司15.11億元的資源,但只撬動了24.16億元,控制性投資撬動率為159.88%;而同期飛馬國際的控制性投資的撬動率為194.23%;結合供應鏈管理服務行業高擴張率的行業特點,公司2010~2012年控制性投資效應并不理想,對外投資和擴張的效益較差。

雖然怡亞通在2010~2012年的擴張效應與飛馬國際的差距在慢慢縮小,但是公司的擴張效應卻在不斷下滑。總體來說,公司的擴張戰略效益仍然較差。怡亞通的擴張戰略效益較差,是因為公司存在以下問題:

(1)公司吸納其他股東對子公司入資的力度較弱。2012年公司少數股東權益占所有者權益的比重為2.8%,而2011年少數股東權益占所有者權益的比重僅為0.7%。而公司不能吸引股東入資的根本原因在于潛在股東對目前公司“高風險,低盈利”的經營現狀的擔憂,并不看好其長遠發展。

(2)子公司的的盈利能力存在較大問題,存在普遍虧損。當子公司虧損嚴重時,合并報表的數字就不會比母公司大很多。通過2012年公司利潤表,我們可以看出子公司虧損嚴重,盈利能力較差,因此不可能為母公司貢獻利潤和現金流。

3 戰略立場——基于大股東戰略

企業的重要決策以及經營和發展戰略是由股東大會和董事會決議的,這看似符合了股東的利益。但是,只有當控股股東的立場和全體股東的立場一致時,企業的戰略才是符合每位股東的利益的。然而現實是,怡亞通的戰略和決策,在股權缺乏制衡的情況下,大股東通過其控股權對中小股東進行盤剝以達到利用企業的戰略的目的。

在怡亞通的股權結構中,深圳怡亞通聯合數碼持有49.52%的股份,深圳聯合精英持有6.88%股份,而周國輝為上述兩公司的實際控制人,因此周國輝為怡亞通的實際控制人。2012年深圳聯合數碼通過3次股權質押,完成套現,在三次股權質押中聯合數碼質押股票總額占股本總額的17.89%。由于2012年公司的經營和盈利狀況不佳,再加上公司仍處于高負債,高風險,低盈利的危險狀況中,未來的發展前景并不樂觀。據此本文認為公司的控股股東此時大幅質押股權套現,是一種變相減持行為。此舉實質上已經釋放了大股東逃離的危險信號,相信以后的減持和套現仍然會繼續,這需要廣大中小投資者高度警惕。

值得注意的是,2012年深圳聯合精英改名為西藏聯合精英,怡亞通并沒有及時公告。結合聯合數碼大量質押股權的情況,本文認為遷址西藏實質上為了方便減持套現,因為西藏地區的券商為大小非減持提供更多優惠條件。其實在目前公司的經營和盈利存在較大的問題的情況下,此時套現符合大股東的利益。大股東控制了公司的整個戰略,當其對公司的未來經營和發展信心不足,會不惜犧牲中小股東利益來實現自身的控制權私利,利用股權質押這種隱秘的資本操作手段進行套現和資產轉移,在這場利益博弈中,中小投資者會損失慘重。

4 結語

通過上述分析,本文認為怡亞通上市前后經營業績出現強烈反差的根本原因在于公司的戰略抉擇。其實怡亞通只是我國上市公司現狀的縮影,自我國A股市場誕生以來,上市后經營業績急劇“變臉”的公司便層出不窮,這些都與上市公司的發展戰略有著密切關系。這些公司的控股股東和管理層往往在IPO之前后通過盈余管理手段,對經營業績和利潤進行包裝,粉飾;并且在上市后盲目實施大舉擴張的戰略,導致公司出現經營和財務危機;另外大股東依靠其控制地位還對企業戰略進行操縱和利用,不斷盤剝其他股東的利益。企業實施上述戰略雖然一定程度體現了大股東的利益,但是這對企業長遠發展是極其不利的。

[1]張力上.上市公司信息披露與分析[M].成都:西南財經大學出版社.

[2]張新民,錢愛民.財務報表分析[M].北京:中國人民大學出版社.