腦脊液中檢出橙色血質(zhì)結(jié)晶一例

陳曉華,劉斌劍,孫 懿,周道銀

(1.中國人民解放軍第一六一醫(yī)院檢驗科,湖北 武漢 430010;2.第二軍醫(yī)大學(xué)附屬長海醫(yī)院實驗診斷科,上海 200433)

一、病歷資料

主述及病史:患者,女,52歲。2012年2月3日中午,因突發(fā)意識不清,呼之不應(yīng),癥狀呈持續(xù)性,就診于當(dāng)?shù)蒯t(yī)院。頭部計算機斷層掃描(CT)示蛛網(wǎng)膜下腔出血,對癥治療后,病情無好轉(zhuǎn),于2月4日轉(zhuǎn)入第二軍醫(yī)大學(xué)附屬長海醫(yī)院,診斷為自發(fā)性蛛網(wǎng)膜下腔出血。患者有長期“高血壓”病史。入院查體:體溫37℃,血壓21/11 kPa,心率96次/min,呼吸19次/min。自發(fā)病以來患者一直處于淺昏迷狀態(tài),格拉斯哥昏迷評分5分,Hunt-Hess蛛網(wǎng)膜下腔出血分級法4級;雙眼球無偏斜,未見水平震顫,雙側(cè)瞳孔等大同圓,直徑約3 mm,對光反應(yīng)均靈敏;角膜反射、腹壁反射存在,四肢無強直,刺痛可屈曲,肌力檢查不配合,跟、膝腱反射對稱;雙側(cè)巴賓斯基征可疑。

二、輔助檢查

1.影像檢查 頭顱CT示雙側(cè)大腦半球?qū)ΨQ,雙側(cè)額葉可見多發(fā)片狀高密度影,縱裂池、外側(cè)裂池、腦溝、兩側(cè)側(cè)腦室及三、四腦室均可見高密度影。影像學(xué)診斷:雙側(cè)額葉腦出血,破入腦室系統(tǒng),蛛網(wǎng)膜下腔出血。患者于入院后次日(2月5日)行全腦血管造影術(shù)檢查,示前交通動脈瘤。

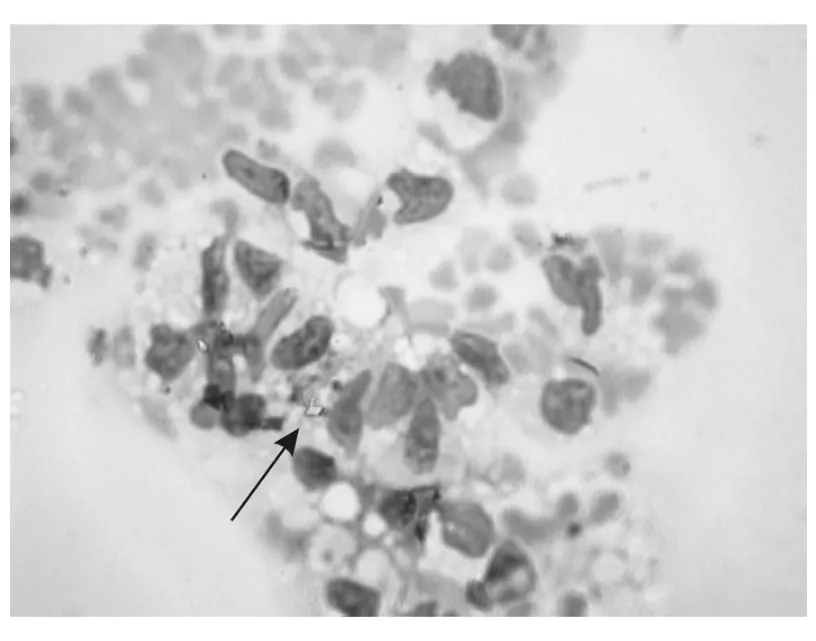

2.實驗室檢查 肝腎功能正常,尿常規(guī)正常。血常規(guī):白細胞12.77 ×109/L,中性粒細胞83.5%,淋巴細胞9.9%,單核細胞4.6%,嗜酸性粒細胞2.0%,紅細胞 3.41 ×1012/L,血紅蛋白98 g/L,血小板123×109/L。于2月6日,在全麻下行雙側(cè)額顳頂去骨瓣減壓腦內(nèi)血腫清除,前交通動脈瘤夾閉術(shù)及右側(cè)側(cè)腦室外引流術(shù),術(shù)中采集腦脊液標本送檢。腦脊液生化:葡萄糖 3.0 mmol/L(2.5 ~4.5 mmol/L),蛋白1.14 g/L(0.15 ~0.4 g/L),氯化物131 mmol/L(120~132 mmol/L)。腦脊液常規(guī):血性,渾濁,蛋白定性++,細胞總數(shù)11000×106/L,有核細胞計數(shù)80×106/L,多核細胞5%,單核細胞95%。腦脊液離心涂片,經(jīng)瑞姬染色顯微鏡觀察,易見巨噬細胞及橙色血質(zhì)結(jié)晶,該結(jié)晶顯示金黃色,呈小菱形或無定形顆粒狀。見圖1、圖2。

圖1 腦脊液中橙色血質(zhì)結(jié)晶顆粒狀聚集(箭頭)(瑞姬染色,×1000)

圖2 腦脊液中橙色血質(zhì)結(jié)晶呈金黃色小菱形(箭頭)(瑞姬染色,×1000)

三、討論

橙色血質(zhì)其化學(xué)性質(zhì)與膽紅素相同,均是不含鐵的血紅蛋白分解產(chǎn)物,其形態(tài)呈金黃色或棕黃色的小菱形或針狀聚束或星芒狀。血紅蛋白在無氧條件下分解形成橙色血質(zhì),常見于梗死組織、大出血灶或血腫的中心部位,通過電子顯微鏡觀察,橙色血質(zhì)與溶解的脂質(zhì)一致,由空的有裂縫的核組成,不溶于水、酒精、乙醚,但易溶于氯仿[1]。有文獻報道,組織損傷時在24~72 h內(nèi)可能會出現(xiàn)橙色血質(zhì)結(jié)晶,通常是在一周至數(shù)周內(nèi)出現(xiàn)。對于腦出血的患者,12 d后可在腦脊液中看到橙色血質(zhì)結(jié)晶[2]。該患者從出現(xiàn)臨床癥狀到在腦脊液中檢出橙色血質(zhì)的時間約為4 d,這可能與患者腦出血量大,血腫形成快,很快形成缺氧環(huán)境有關(guān),這一點從影像診斷和術(shù)中診斷得到證實。從腦脊液中檢出橙色血質(zhì)國內(nèi)尚無報道,這可能是由于檢驗技術(shù)人員對血腫、梗死組織、大出血灶中可檢查橙色血質(zhì)的相關(guān)知識了解較少,將該物質(zhì)判斷為染料雜質(zhì)而漏檢所致。橙色血質(zhì)在腦脊液中出現(xiàn),對輔助判斷腦組織缺氧損傷有一定意義,今后應(yīng)對檢驗人員予以提高形態(tài)學(xué)識別的能力訓(xùn)練,為臨床提供有價值的檢驗信息。

[1]Brenner DS,Drachenberg CB,Papadimitriou JC.Structural similarities between hematoidin crystals and asteroid bodies:evidence of lipid composition[J].Exp Mol Pathol,2001,70(1):37-42.

[2]Lodin Z.Inflammatory and autoimmune diseases of the nervous system;possibilities of laboratory dia gnostic methods in cerebrospinal fluid[J].Folia Microbiol(Praha),2003,48(6):839-847.