《RETROGRESSION》——當代建筑學大學生對霍華德“田園城市”的理解

劉劍穎

(西南交通大學建筑學院,四川成都610031)

當下諸多的城市問題,大多源自一種看似無以緩解的二元對立(Dualism):都市還是田園?延續還是更新?消費還是生產?個體還是集體?與之相映,在東方的社會思想傳統中,莊周在幾千年前的“濠梁之辯”里就生動闡釋了“物我合一”的觀念。它試圖達到主客觀界限的消失,物質與精神的結合,形式與意境的一體,有與無的輪回。這種擯棄界限、二元合一的理念,在今天可以模糊城與鄉、新與舊、整體與個體間對立的邏輯思維,或許還會引領我們發現解決問題、規劃未來的更多可能。

1 田園城市

1.1 霍華德的田園城市

“田園城市”是19世紀末英國社會活動家霍華德提出的關于城市規劃的設想。霍華德在他的著作《明日﹐一條通向真正改革的和平道路》中認為,應該建設一種兼有城市和鄉村優點的理想城市﹐他稱之為“田園城市”。田園城市實質上是城和鄉的結合體。1919年﹐英國“田園城市和城市規劃協會”經與霍華德商議后﹐明確提出田園城市的含義﹕田園城市是為健康生活以及產業而設計的城市﹐它的規模能足以提供豐富的社會生活﹐但不應超過這一程度[1]。

人類在不斷地發展中。人口的爆發、工業的發展,造成了城市的惡性膨脹。工業化和現代化使得城市無限地擴張,城市人口過于集中。霍華德提出,城市擁有一定的“磁性”,不斷吸引人口進行聚集。霍華德認為,如果能夠控制和有意識的移植城市的磁性,城市的擴張就會得到緩解;所以,霍華德設想和首次提出了“田園城市”的概念。

“田園城市”包括了城市和鄉村兩個部分。城市被周圍的農田所環繞。這些農田有效地供應給城市需要的農產品。農產品有最近的市場﹐但市場不只限于當地。“田園城市”的居民生活于此、工作于此。所有的土地歸全體居民集體所有﹐使用土地必須繳付租金。城市的收入全部來自租金﹔在土地上進行建設﹑聚居而獲得的增值仍歸集體所有。城市的規模必須加以限制﹐使每戶居民都能極為方便地接近鄉村自然空間。

1.2 田園城市的意義

隨著城市化進程的不斷加快,城市化發展的速度令世界瞠目;然而,人們同時也對這種發展保有著清醒的認識和警覺,如何避免這種迅猛的發展造成嚴重的環境問題,因此,越來越多的學者和城市決策者都回溯霍華德的“田園城市”的想法,讓城市健康發展的同時,也能做到田園。

1.3 成都的田園城市

成都的雙年展建筑展的學生競賽板塊的題目中心詞就是“田園城市”。為建設“世界現代田園城市”,成都市規劃了13個市管產業功能區。成都東村(東部新城文化創意產業綜合功能區)是此次設計的候選基地,具有重點發展文化創意產業為主的現代服務業,建設城市商業副中心,承載成都市文化創意產業發展的戰略意義。成都東村面積約41 km2,規劃范圍西至沙河,北至成渝高速五桂橋段及成洛路,東至繞城高速,南至老成渝路三環路內段及成龍路南側規劃建設用地,涉及成華區、錦江區和龍泉驛區部分區域。如何在這個規劃的新區中體現“田園城市”、“物我之境”這一主題,創造一個良好的新型城市環境,是此次競賽的主題。主辦方提出的“物我之境:田園/城市/建筑”的主題,嘗試提倡一種價值觀,并借由具體的建筑概念與作品形式來體現“物我”之抽象概念和哲學思想。

設計可以探討“田園”、“城市”與“建筑”之間的關系和組織方式,結合成都的實際情況,提出合理且具有創新意義的解決方法。

2 設計思路

2.1 關注“田園”與“物我合一”

對于成都雙年展的這次競賽,我們當然首先把關鍵詞定義在“田園”之上。但同時,我們也關注到另外一個詞“物我合一”。我們作為現代人,作為年輕一代的人,如何理解“田園”?

我們其實可以仔細想想,“田園”難道就真的代表綠色么?難道僅僅將城市用大量的綠地來覆蓋我們就真的回到了田園的生活了么?人類的發展迅猛,我們的生活節奏其實是在不斷加快的,總覽我們交通方式的改變就可見一斑。從前,原始的我們只能靠雙腳丈量這個世界,因此我們的速度是緩慢的,用更多的時間停留,就算行走,也能夠在行進的途中欣賞沿途的風景。慢慢的,我們學會駕馭各種走獸,能夠騎馬;學會制作各種交通工具,如馬車、獨木船,我們的速度慢慢加快;再后來,發明了蒸汽機,全人類進行了一次浩蕩的工業革命,我們的速度更加提高;現在,我們從北京飛往紐約就十多個小時……然而我們能不能反思,在這種快速的生活中我們是否再留意頭上的藍天,腳下的花朵?我們是否還心中裝有“田園”?

我們亦可以想象,從前原始的我們,那時候人類還不能自己創造光明,因此,人類渴望光明,崇拜太陽。我們的各種行為都是在室外的,我們在陽光下耕種,在陽光下畜牧,在陽光下嬉戲……我們的行為每天都要去擁抱自然回到陽光之下的。但是愛迪生發明了電燈,人們駕馭了電能,掌握了各種科技,能夠讓晝夜顛倒,我們越來越少的出門,我們每天都在辦公室上班,下班不是在家中看電視上網就是去電影院游戲廳娛樂,陽光和自然并沒有離開我們,而是我們拋棄了“田園”。

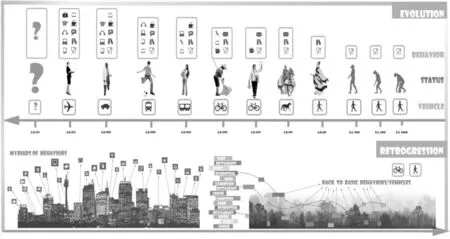

2.2 行為方式與交通方式的“退化(RETROGRESSION)”

要做到心中有“田園”,我們才能真正感知到“田園”。因此,提出了概念關鍵詞“retrogression”——退化(圖1)。隨著人類的發展和不斷地進化,人類的行為也不斷的多樣化和復雜化,人類也逐漸走向了多樣的階級化,另外,人類的交通方式也從原始的低速低效走向了高速高效的模式,在這樣的背景下,人類從“單純”走向了“復雜”,也從“田園”走向了“城市”。我們的設計思路就是對上述人類發展進化的過程進行逆轉,也就是“退化”,從而對基地的城市剖面的空間維度上做到兩點:①讓人類的“行為”回歸到一些基本、原始的元素

圖1 人類行為方式與交通方式的“進化”與競賽提出的“退化”概念

(觀景、交流、休憩、吃飯等等);②同時讓人類的交通方式也回歸到最簡單的步行、騎車、劃船等。

2.3 “路徑”與“裝置”的呈現

本方案的呈現形式是將各種簡單的行為以各種“裝置”的形式呈現出來,散落在原本就富有田園氣息和氛圍的基地上,然后用“路徑”(自行車道和人行道)將這些裝置串聯起來,通過對基地的分析,列出各項diagram,可以確定各個裝置的功能以及路徑的數量和形態(圖2)。

圖2 對基地進行的diagram分析

散落著承載各種簡單行為的各種裝置和承載著簡單交通方式的路徑,以及基地風景如畫的田園景色,共同生成了一個巨大天然的綠色體驗館(圖3),讓人們走進基地,回歸田園。

圖3 散落在基地的“裝置”

3 結束語

我們的方案在眾多優秀的競賽方案中脫穎而出,獲得第二名。我們最大的獎勵是通過這次競賽,從我們學生的角度,對“田園城市”這個概念進行更深一步的理解,也更加明白,作為未來的建筑師,需要給人類和世界貢獻什么。

[1] http://baike.baidu.com/view/56046.htm百度百科[OL]